文|青眼 小橘

日前(1月3日),林清軒創始人孫來春發文稱,香奈兒近日在社交媒體宣布將發布“紅山茶花護膚”系列,是“早有預謀”,并表示林清軒正受到創業以來最猛烈的進攻,事關品牌生死。

隨著輿論的不斷發酵,今日下午,#林清軒創始人指責香奈兒不正當競爭#登上微博熱搜,獲得廣泛關注。截止發稿,相關話題總閱讀量已超8500萬。

林清軒和香奈兒“打”起來了

孫來春指出,香奈兒一直以來以白色山茶花為其美學象征與品牌宣稱,但此次護膚線概念由白山茶轉向紅山茶,存在擠占紅山茶花護膚賽道的事實。

截自孫來春微博

在孫來春發布的約1300字長文中,主要觀點有三。

其一,孫來春表示,林清軒專注中國紅山茶護膚科技已有12年,且紅色山茶花物種90%母產地源自中國,法國品牌“香奈兒并沒有推出紅山茶花的基因條件”。

其二,香奈兒即將推出的紅山茶護膚品主打功效為“修護抗初老”,與林清軒一致。但香奈兒護膚線并非品牌主力,因此產品多為代工生產,不具備林清軒的原料優勢。

其三,孫來春稱,在去年里,有多位林清軒一線員工被香奈兒挖走。因此他認為,“香奈兒此番轉入紅山茶護膚賽道,不是突發,是早有預謀。”

基于以上原因,孫來春表示,與林清軒相比,香奈兒的資金投入、品牌聲量、資源等都占上風,林清軒已“無處躲藏,唯有迎接戰斗”,并發布了此篇檄文。

此后他又轉發林清軒官方微博并表示,“這是林清軒創業以來受到最猛烈的進攻,這場保衛戰,事關林清軒生死,也事關中國第一個高端化妝品品牌是否能脫穎而出。”

截自孫來春微博

值得注意的是,據官方信息顯示,香奈兒紅山茶護膚系列產品將于今晚(1月5日)21:00時正式發布,也因此,從昨日晚間到今日,不斷有媒體關注到這一事件并進行報道。

今日晚間,香奈兒正式揭曉一號紅山茶花系列,涵蓋護膚、彩妝和香氛噴霧,全線產品已上線天貓旗艦店,單品售價400元以上。

截自CHANEL香奈兒官方旗艦店 香水與美容品

香奈兒來勢洶洶

疫情以來,全球美妝瞄準中國市場集中發力,國際品牌的降維打擊也使得一眾國貨品牌的生存空間變得極為艱難。不可否認,在長時間的消費者教育下,從品牌力、營銷力的維度來看,以林清軒為代表的國貨品牌在現階段難以與國際大牌抗衡。

比如在今日的熱搜之下,有網友表示“支持林清軒”“國貨越來越好了”,但也有言論認為是在蹭香奈兒的熱度,并表示“這倆價格有壁吧,面對的不是同一群體”“難道不應該反思一下員工為什么會被挖?”……

對比兩個品牌天貓旗艦店相關數據,青眼發現,林清軒銷量最高的產品與香奈兒銷量最高的產品累計評價的差距有近4萬,且香奈兒最高單品的售價是林清軒的兩倍。

但值得注意的是,林清軒銷量前十的單品平均售價為600.3元,香奈兒則為424元,且香奈兒熱銷前十的產品,90%為彩妝,僅有一款潔面護膚品(俗稱山茶花潔面)。

可見,此次香奈兒力推紅山茶花護膚產品,也是對其護膚線產品、聲量的一個完善與加持。而此次,香奈兒更是來勢洶洶。

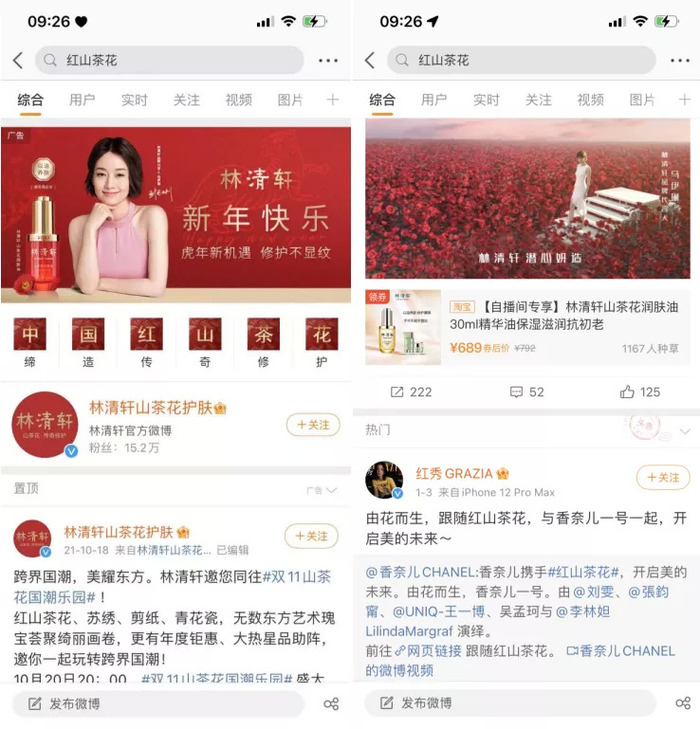

今日,青眼在微博上以“紅山茶花”為關鍵詞搜索,顯示出的是林清軒投放的廣告。但在林清軒的置頂微博下,第一條微博便是香奈兒紅山茶花的熱門微博,主微博轉發量已突破100萬+,兩廂競爭之勢凸顯。

截自微博

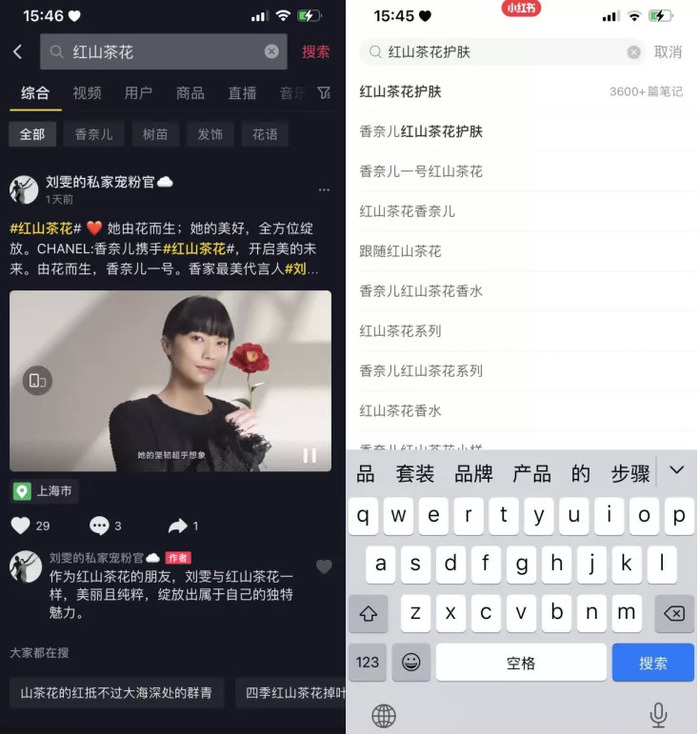

此外,青眼發現在小紅書、抖音等平臺,香奈兒同樣做了推流和種草,已有無數KOL、KOC、品牌代言人粉絲進行了相關推廣,而在小紅書上“紅山茶花護膚”筆記也已與香奈兒深度關聯。

截自抖音(左)、小紅書(右)

可以預見的是,香奈兒憑借品牌的知名度與營銷力度,無疑會在一定程度上擠壓市面上以紅山茶花護膚為主打的品牌,林清軒“壓力不小”也是自然。

回歸產品

資料顯示,林清軒品牌成立于2003年,自2012年起,品牌開始研究本土特色植物“山茶花”。以中國紅山茶為原料,研發出了一系列“山茶花”護膚產品。

在林清軒天貓旗艦店中,品牌銷量最高的產品為“林清軒山茶花潤膚油”,這同樣也是品牌的TOP超級單品。在該產品的詳情頁面中,顯示著山茶花潤膚油是“甄選海拔800米以上高山珍貴紅山茶”,產品還“榮獲歐盟ECOCERT天然化妝品認證;榮獲全球超過35項大獎”。

截自林清軒天貓旗艦店

而此前,孫來春在接受媒體采訪時也表示,“山茶花是幫助林清軒走向差異化高端路線的有力武器。”

近年來,隨著林清軒品牌力的不斷加強以及對電商渠道的擴充,林清軒也進入了高速發展期。據天眼查信息顯示,目前,林清軒已完成了A、B兩輪數億元融資。

可見,在山茶花護膚的消費者教育上,林清軒做足了功課,品牌對山茶花的原料種植、研究的投入也可見一斑。也因此,山茶花一詞也早已與林清軒深度綁定。

此番香奈兒破局而入,對林清軒威脅不小。但歸根到底,正如一位業內人士所說,時間是最公平的。大浪淘沙,回歸到產品本身,最后勝出的仍會是品質,而不是資本。

對于此事,香奈兒方截止發稿并未作出回應,且其產品還暫未正式發布,市場反響如何仍待進一步觀察。不過從今天事件的走向來看,林清軒已經賺足了眼球。

可以說,這場“仗”,還未正式開“打”,就已是硝煙四起。孫來春一文將國際品牌和國貨品牌拉到對立面,輿論也呈現出兩級分化的狀態。由此,品牌需正視國際品牌在一定程度上強于國貨的事實,但市場也不妨給國貨一點時間,不必妄自菲薄。