文|FBIF食品飲料創新

12月29日,FoodBev Media發布了2022食品趨勢前五名。

FoodBev表示,今年,消費者除了更注重健康和功能,環境也成為關注焦點。從全球來看,可持續包裝、品牌透明度和升級回收食品等已成為重要趨勢。

在環保、低碳的大環境下,全球食品行業哪些趨勢最熱門?國外、國內品牌有哪些新動向和代表性案例?對此,我們將逐一進行解讀。

雀巢Maggi有機肉湯塊,圖片來源:雀巢官網

01 植物基、彈性素食主義

FoodBev認為,植物基食品可以說是2021年的最熱趨勢,而且很可能會持續到2022年。

據彭博情報的一份報告顯示,全球植物基食品市場規模預計將從2020年的294億美元,增加到2030年的1620億美元。目前,不僅主流超市出現越來越多的植物基食品,非素食和素食公司也正在進入,提供植物性的肉制品和乳制品。

2020-2030年,全球植物基食品市場規模將增長5倍,圖片來源:彭博資訊情報

今年,麥當勞和Beyond Meat在英國部分地區推出植物肉漢堡McPlant,目標是在2022年布局到全國。麥當勞表示,McPlant以及另一款基于豌豆蛋白的純素奶酪,已經醞釀了三年。

隨著植物基食品在味道、質地和外觀等方面不斷升級,在那些不想接受純素或完全素食的人的推動下,彈性素食主義的風潮將在2022年持續下去。

FBIF觀察到,美國人造肉第一股Beyond Meat在今年11月公布業績后,雖然不達預期,股價一度閃崩18%,但今年以來,歐美植物肉市場依然可以用“火熱”形容,融資新聞不斷。

除了漢堡等主食,飲料、肉醬、調味品、甜品、零食等領域,也出現了越來越多元的植物基產品。比如Kabocha Milk推出的這款南瓜奶,目前在日本、韓國以及中國香港均有販售。

Kabocha milk南瓜奶,圖片來源:Kabocha Milk官網

國內植物肉市場如今看起來“遇冷”,但各大企業仍在持續推進布局,紛紛建工廠、布渠道,發力方向也普遍一致:開發新品、改進植物肉口感、降低成本和售價。

據FBIF不完全統計,今年國內植物基領域披露的融資有17起,其中植物奶占了一半左右。

OATLY、植物標簽、oatoat、六養等植物奶新品牌獲得不同程度關注。另外,OATLY自有品牌的燕麥冰淇淋也在國內長期出售。

OATLY在中國上市的燕麥冰淇淋,圖片來源:OATLY天貓旗艦店

近日,可口可樂分別在天貓、京東和抖音上線了“植白說”旗艦店,售賣植物基飲料產品,包括旗下不同品牌的燕麥乳、椰子汁、原味豆奶和甄谷說谷物飲品等。

植白說燕麥乳,圖片來源:植白說天貓旗艦店

可口可樂中國表示,其全資子公司粗糧王今年積極拓展品類,基本完成了燕麥、椰子等多個植物基子品類的新品規劃。

02 細胞培養肉

人造肉除了大家熟悉的植物肉外,還有實驗室培育的細胞肉。其營養、口感、烹飪方式都與真肉一致,克服了植物肉“不夠像肉”的缺陷。與動物肉相比,細胞肉能節約99%的土地和96%的水。

食研匯此前曾報道,Good Food Institute數據顯示,全球細胞肉領域在2020年共獲得超過3.6億美元的資金,2021年更是急速增長,前六個月的投資就已超過3.6億美元。今年的部分融資事件有:

Eat Just籌集1.7億美元,以支持GoodMeat細胞培養肉部門的擴張,并準備進入美國市場;

總部位于以色列的Aleph Farms完成了1.05億美元B輪融資,以推動牛排培養肉的大規模商業化;

海鮮食品也有。2021年4月,Cultural Decadence完成160萬美元種子前融資,將爭取在北美生產出第一個細胞培養龍蝦肉。

目前,細胞肉尚未進入大規模消費市場。不過,監管和商業化方面都已有突破性進展,許多公司計劃在2022年推出人造肉產品,預計會受到彈性素食者、注重環保的消費者的歡迎。

相比歐美市場,國內細胞肉行業還處于萌芽階段。

2020年,南京周子未來食品科技有限公司宣布獲得2000萬元天使輪融資,這是國內的第一家“細胞培養肉”企業。

今年,周子未來宣布再獲數千萬元A輪融資,用于完善生產工藝,降低生產成本,建設細胞培養肉產品的中試生產線。

在中國,牛肉、羊肉等肉類價格高,消費量遠不及發達國家。據商務部數據,2018年中國內地人均牛肉消費僅5.7公斤,低于世界平均水平,同期美國高達37.8公斤。細胞肉如果取得商業化突破,或許可以大大降低高端肉的消費成本,給肉制品市場帶來許多新可能。

03 碳中和食品

FoodBev表示,今年許多大型食品公司設定了“減碳”目標,有部分承諾在2050年之前實現碳中和。

比如,自11月以來,Nando's一直在抵消其餐廳和供應鏈中的所有排放,以便每家餐廳,所有餐點、外賣和醬汁瓶都達到碳中和,公司承諾到2030年實現凈零排放。

瑪氏承諾,到2023年,所有在英國、愛爾蘭和加拿大銷售的瑪氏巧克力棒,都將實現碳中和。

2021年初,裘德宣布已實現碳負排放,稱是第一個實現碳中和的英國冰淇淋品牌。

此前,百威英博在英國試點生產500萬瓶百威“超低碳”鋁罐。其使用一種新的惰性陽極鋁技術,并利用可再生電力生產,碳足跡比普通鋁罐低95%。

啤酒品牌科羅娜此前也推出過一款新品,在易拉罐的蓋子和底部均加了一層螺旋圈,消費者只需要將易拉罐垂直相互擰緊,就可以直接帶著走。不但節約了塑料包裝袋,也增加了趣味性。

食品從研發、加工、分銷、零售到儲存的層層環節,每個環節均會產生溫室氣體。而90%以上的碳排放主要來自間接排放,包括原料、采購、包裝和物流等環節。

2020年9月,我國在第75屆聯合國大會上表示,在2030年前抵達碳排放高峰,力爭在2060年前實現碳中和。“碳達峰”“碳中和”被正式寫進政府工作報告,提到前所未有的戰略高度。

不少國內食品企業也在響應這一號召。

比如喜茶,在2020年開始在門店提供聚乳酸(PLA)吸管,原料來自于植物淀粉和蔗糖,除了易降解,相比紙吸管體驗更佳,因此迅速在其他茶飲品牌中普及開來。

喜茶門店里的PLA吸管(左)和紙吸管(右),圖片來源:微博@喜茶

比如蒙牛,在圣牧有機草場中實現糞便還田,以回收和再利用糞便中的甲烷,形成“種、養、加”一體化的沙漠有機循環產業鏈。

包裝上,蒙牛主要常溫及低溫產品全面使用PP環保周轉箱,比傳統瓦楞紙箱減少57.5%碳足跡,每年可節約7.8萬噸原紙、減少樹木砍伐206萬棵,減少1680噸二氧化碳排放量。

04 生態標簽

FoodBev指出,國外一些品牌已經采取措施為其包裝增加生態影響評級。比如由Foundation Earth創建的環境評分,已出現在Finnebrogue、The Good Little Company、Mighty ML.K等品牌產品的包裝上。

Foundation Earth是一個獨立非營利組織,旨在發布食品包裝正面環境評分,使消費者根據可持續性進行購買選擇。它基于產品的碳足跡、用水量、水污染和生物多樣性影響,評定出 A+(好)到 G(差)多個等級。

今年,英國食品生產商Finnebrogue為29個產品線增加了環境評分,包括旗下英國最大培根品牌Naked和The Good Little Company品牌,將環境評分、代表環保程度的交通燈樣式添加到包裝正面。

Finnebrogue旗下培根品牌Naked,在產品包裝上添加環境評分等標簽,圖片來源:Finnebrogue官網

可口可樂、三得利等國際巨頭,在今年也相繼推出了可回收的PET瓶型。

Pentawards近日發布的2021-2022食品包裝趨勢中,也將可持續性列為一大趨勢。比如絕對伏特加設計出的紙瓶原型,由57%的木纖維和43%的回收PET制成。

05 升級回收食品

根據WRAP的一項研究,2018年英國產生了952萬噸食物垃圾,排放了2500萬噸二氧化碳當量。

解決食物浪費將成為新品牌和現有品牌的首要任務,許多新產品將延續今年的趨勢,在2022 年推出更多升級回收食品。

比如美國品牌Spudsy,將原本因為形狀、大小或顏色缺陷將被填埋的紅薯,制作成零食。

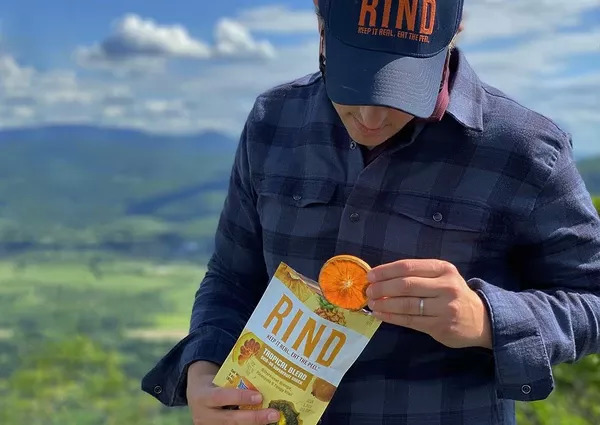

美國干果品牌Rind Snacks,開發出各種果干產品,在采購和干燥過程中使用再回收的水果原料,同時盡可能保留營養豐富的果皮。該品牌稱,去年已幫助從垃圾填埋場轉移了超過12萬磅的可食用果皮,并制定了2022年的目標:回收利用100萬磅果皮。

Rind Snacks柑橘干果產品,圖片來源:Rind Snacks官網

如使用利樂包裝的臺灣義美食品,其新品高纖全豆豆奶,是將擁有豐富膳食纖維、但原本被當做殘料的豆渣,與豆奶充分融合研發得出。

除了食品原料,包裝也可以成為回收的一部分。

比如三頓半的塑料迷你咖啡杯,造型獨特,深受喜愛,很多人甚至喝完都不舍得扔。2020年底,三頓半在其公眾號發布了一項“第三季返航計劃”,用于回收咖啡空殼,每年開展兩次。

三頓半第三季返航計劃,圖片來源:三頓半官方微信

用戶在小程序預約后,在指定的開放日前往具體返航點,以空殼兌換主題物資,回收的空殼也將再利用制成生活周邊產品。

通過這類策劃,品牌既實現了環保、循環利用的理念,還增添了趣味性,有效提高用戶互動和黏性。