記者 | 馬越 韋香惠

編輯 | 牙韓翔

在過去的一周,小紅書陷入了“濾鏡照騙”的質疑之中。

在登上微博熱搜的#小紅書的濾鏡有多強#話題中,網圖與現實強烈對比的吐槽,讓人大開眼界——所謂的少女心粉紅沙灘,實際上是粗糲的磚紅色碎石裸地;所謂的三亞“超好拍的秘境藍房子”,只不過是海邊一個破舊掉漆的小屋;而讓人“拍出上海街頭風情大片”的的北京國貿咖啡館,實際上擠在蘭州拉面、杭州小籠包中間毫不起眼……

為此,小紅書官方在10月17日發文向用戶道歉,表示部分用戶在分享過程中的確存在美化多度筆記的情況,并且稱“避坑”類筆記應當通過更好的產品機制充分展示給用戶,為大家的決策提供更多元的信息。

那些美化得過分的照片到底是怎么拍出來的?

界面新聞記者走訪了北京那家在小紅書文案中號稱“國貿最洋氣caf锓每張都是上海大片”的咖啡館。

這家大概不到10平米的門店沒有座位,只提供打包和外帶服務,雖說裝修和產品包裝確有格調,但最大的問題是,當你看到它周邊店鋪的環境,所謂洋氣的氛圍感大概一秒鐘就會破功——面積窄小的門面,被“煙酒城”“杭州小籠包”“醬骨頭”“板面”夾擊在中間。

但對于用過度美化的照片故意“騙人”的指責,不少小紅書博主予以否認。

拍攝國貿咖啡館的小紅書博主專門發了一篇筆記,“解密刷爆微博的café門頭是這么p出來的”,他強調的整體思路無非是用修圖軟件調整亮度和對比度,并通過裁剪、雜物去除的方式“巧妙”地將周邊破壞氛圍的店鋪隱藏,并且曬出了消費記錄,表示自己并非店家雇傭的賣家秀。

另外還有一位拍攝三亞藍房子的博主@愛吃燒餌塊的呂小娜,公開發布聲明回應稱照片并非商業營銷,沒有過度濾鏡,并貼出了照片原片對比參數。她表示因為構圖、景深、色彩、光線、焦距、快門、曝光補償等每一個參數都會直接影響照片的質感。

盡管個案中的當事人有各自拍攝的理由,并非商業行為。但其實整體上看,在社交網絡上分享精心修飾的圖片,并帶動所謂的打卡風潮,背后也有群體性的復雜消費心理。

首先,探店打卡的行為本身,其實本質上就是社交網絡時代的“消費行為”;而大量“照騙”的背后是眾多博主追求流量效應的結果。

以“探店博主”為定位的KOL,將線下體驗與精美圖片相結合制作成內容,以愉悅感作為一種高喚醒度的情緒,給用戶帶來更強烈的刺激和感受。而在注意力資源的爭奪戰中,探店博主在內容產出上也變得異常“內卷”——而這或許可以解釋為什么他們即使在沒有商業合作的情況下,依然會第一時間自發搶去新店打卡體驗。

數位探店博主向界面新聞表示,探店的秘訣之一就是要搶速度。在社交平臺上強調“首發”,“就要趕第一波開店時候的體驗,晚了就沒有流量了。”

“在過去一年時間里,合肥新開的咖啡館比過去10年還多。”居住在合肥的攝影師Peggy Zhu告訴界面新聞。在她看來,探店博主之所以喜歡拍咖啡館,在于咖啡館的創業成本相對較低,店主可以把更多啟動資金用于裝修和設計上,從而制造出更適合拍照的社交空間。而對于探店博主來說,體驗咖啡館的門檻也更低。

“舉個例子,去探店一家西餐廳可能一天最多去兩家,而咖啡館卻可以跑很多家。”她說,而探店博主因為需要保持固定更新頻率吸引流量,也常常陷入焦慮,“需要時刻關注有沒有新店出來,一旦有新店出來就要立馬打卡,比如中午去體驗,下午就要把圖修好、內容編輯出來,盡快發布。”

所以趕上門店尚在裝修、產品體驗一般的情況也時有發生。這也就是為何你有時會看到那些精致照片背后,實地是還在裝修的門頭。這就會對其他普通網友帶來的誤解,當他們興致勃勃跑到“出片勝地”,發現眼前一切無法營業。

一些店主也會利用這樣的模式,招徠生意。“開業營銷是必要的,KOL種草打卡就是其中一種效果不錯方式。”在北京經營咖啡館、酒店的郟珂磊告訴界面新聞,在新店推廣初期,通常會拿出部分預算進行品牌包裝和社交媒體推廣,費用在數千至數萬元不等。

而“濾鏡照騙”誕生的第二個原因,和用戶的“出片強迫癥”有關。

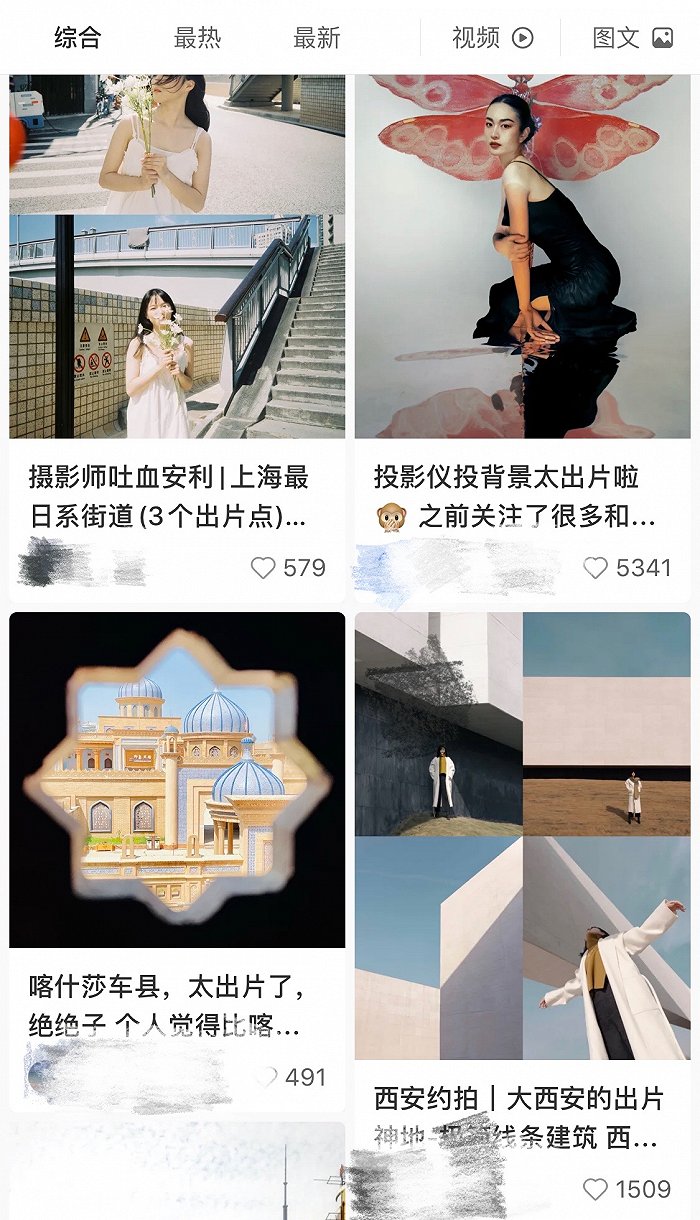

如果說小紅書的內容有一些主要關鍵詞,那么“出片”絕對身處其中。“xxx超出片”“這個角度機位出片一級棒”“吐血安利,一定要這么拍”“出片圣地”……無出片,不旅游。

如果沒有拍上一組令人滿意的照片,那么便相當于沒有來過。去一個地方旅游打卡,重點不在于東西好不好吃、服務是否到位,出片,是唯一能衡量是否能值回票價的的黃金標準。

因為疫情的關系,國內游與周邊游,更讓一眾KOL們將目光鎖定在了制造本地小眾網紅景點上。推薦文案清一色打出“國外景點平替”的標簽,于是乎,你仿佛能在北京周邊發掘80個“小瑞士”,以及成都周邊的100個“小鐮倉”,隨便一個沙灘就是“小馬爾代夫”“小圣托里尼”,讓你不用出國就“假裝在歐洲”。

疫情之外,人們也在追求著出片的性價比。普通人或許不會參與名媛的下午茶拼團,但他們卻會在小紅書上尋找著,如何用最少的時間和金錢,出最美的片。這里有大量現成的攻略和文案模板,以及拍照取景樣本,讓拍出一張美圖變得更低門檻、可復制。

所以高性價比的出片辦法,已經成為小紅書博主的流量秘密。

他們會手把手教你怎么取景、如何修圖以及詳細的參數。這也會給其內容本身帶來更大的流量,增加收藏點贊與關注——而關注數量的高低,意味著這個賬號能夠變現的可能性。

如果是奔著拍照為目的前往打卡的,那么看到實際場景覺得和照片有點不一樣,或許不必懊惱,畢竟這些出片打卡地本質上只是“影樓背板”。而如果是奔著濾鏡中歲月靜好的體驗前往感受生活的,那么估計要扶墻而出。

但為何有這么多人,明知道濾鏡的存在,卻還要親測一番?

社交網絡“種草打卡式”的內容營銷之所以流行,從社會學的角度來說,則是由于模仿是人類社會性動物的本能。

法國社會學家塔爾德曾經提出三種模仿定律:下降律,即社會下層人士具有模仿社會上層人士的傾向;幾何級數律,即模仿一旦開始,便以幾何級數增長,迅速蔓延;先內后外律,即個體對本土文化及其行為方式的模仿與選擇,總是優先于外域文化及其行為方式。

而這也能對種草行為作出相對應的解釋,比如人們傾向于模仿更有社會地位和時尚品味的人,社交網絡上跟風式打卡盛行,以及人們對認可度更高、更熟悉的事物,總是更容易被種草。

事實上,人類本質上有著對“美”的追求。但社交網絡的存在讓這種追求變得有些功利。刻意制造的美感與濾鏡,本質上是對流量的追隨,而非對美的享受。小紅書的slogan是“標記我的生活”,在對于流量的盲從和出片的過度修飾后,很多人標記的生活已經并非他們所展示的那樣。