記者|戈振偉

編輯|林騰

“原來我們是處于潛水狀態,最近潛不下去了。” 深圳市國資委主任余鋼說。

2021年3月30日,深圳市國資委主任余剛在一場媒體通氣會中,罕見地提及了深圳國資聲名鵲起的現象。

就在一個月前,深圳國資在一片爭議聲中,橫空出世,斥資148億,營救瀕危的蘇寧易購。一個月后,深圳國資又參與重整了多年都處于混亂狀態的北大方正集團。

2020年底,華為遭遇美國芯片限制之時,深圳國資還在千鈞一發之際,營救華為消費電子業務的的子品牌榮耀。

以上只是冰山一角。

從出手萬科(000002.SZ),再到馳援中國恒大(03333.HK)、入主中集集團(000039.SZ/02039.HK),深圳國資紓困了一大批上市公司。

但讓人意外的是,屢次關鍵出手的背后,深圳國資又以驚人的數據傲視整個國資圈。

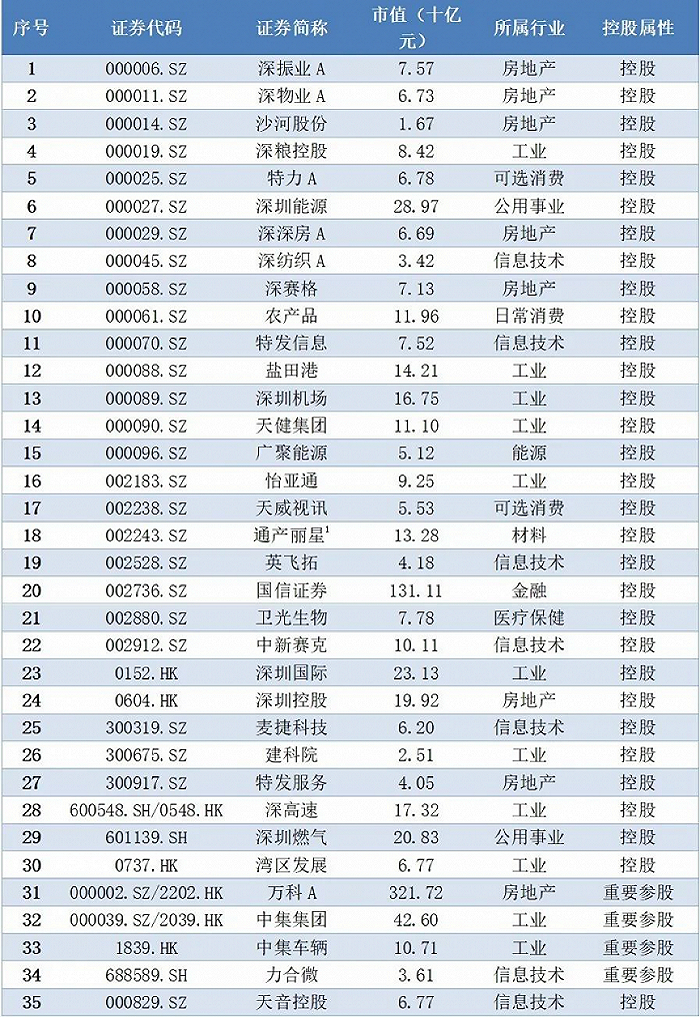

深圳經濟特區建立40年來,深圳市屬國有經濟以年均28.9%的速度增長,總資產突破4.11萬億元。截至2020年底,深圳國資委旗下共有30家直管企業和30多家上市公司,還有多家戰略參股企業。

比規模龐大更關鍵的是,深圳國資直管的30多家企業中沒有一家虧損,全系統沒有一家僵尸企業,旗下深投控還成為深圳第8家世界500強企業。

正如余鋼所說,深圳國資潛不下去了。

低調多年的深圳國資,正式出圈了。

國企管理智庫副理事長、中國企業改革與發展研究會副會長李錦對界面新聞大灣區頻道記者表示,深圳的國企改革出現了一個馬鞍形,從最初的市場化改革,到后來把市場交給民營企業,再到現在國企重新進入市場,這個馬鞍形的變化,對全國影響是很大的,即國企應該搞市場經濟,而不是只把市場交給民營企業。

“國企不應該放棄市場,而應該在市場競爭中崛起。”李錦說。

在市場化環境中崛起的深圳國資

深圳國資的成長,也正是從脫離市場,到參與市場的周期中進行蛻變。

早期,深圳國資主要是以基礎設施和公共事業服務等非市場化資產作為基本盤。

直到2012年,深圳國資提出了“一體兩翼”產業布局戰略。“一體”即基礎設施、公用事業領域,“兩翼”則指金融和戰略性新興產業。

據了解,深圳市屬國資承擔了全市100%的管道燃氣供應、近100%的生活垃圾焚燒發電、99%的供水和原特區內全部的污水處理、80%的果蔬交易、70%的公共交通服務、66%的糧食儲備、60%以上的高速公路運營、一半的集裝箱年吞吐量。

目前,深圳國資77.7%的凈資產集中在 “一體兩翼”領域。

“一方面,以金融投資作為國資重要利潤來源,做強市屬金融機構實力,加快邁進行業龍頭企業;另一方面,以新興產業作為國資新增長點、引爆點,在新一代信息技術、生物醫藥、海洋經濟、綠色低碳、新材料等領域做精做深,發揮國資在新興產業建鏈補鏈中的引導放大作用。”中國(深圳)綜合開發研究院金融與現代產業研究所副所長余凌曲對界面大灣區記者說。

余凌曲認為,深圳國資在保障城市建設、城市發展的同時,也以質量、效益為導向不斷優化國資產業布局,整體國資經營效益處于全國領先水平。

不可忽略的一點是,深圳國資的發展壯大與深圳政府的注資有直接關系。

2014年開始,深圳政府直接向旗下幾家國有企業注資,三年時間,注入資金達3200多億元。

例如,深圳地鐵年度報告顯示,2014-2016年,政府以“撥入”的名義,向深圳地鐵分別注入資金224億元、736.65億元、291.62億元,三筆共計1252.27億元。2016年,深圳計劃向市人才安居集團投入現金1000億元作為公司資本金。

深圳國資真正走向市場化的轉折點,發生在2016年。

那一年,深圳國資委將其定調為“十三五”規劃的開局之年、全面落實深化國有企業改革的關鍵年。

深圳國資委擬重點做好市場化改革、產業布局、資本效能做大國企規模、發揮協同作戰效應等五方面工作。

在這一年,深圳國資委首次提出實施“大國資”戰略,開展“走出去”并購重組,推動國企做大做強。

也正是在2016年,“寶萬事件”持續發酵,深圳國資旗下的深圳地鐵集團出手終結戰局,2017年成為了萬科的第一大股東。

在此之后,深圳國資多次扮演“白衣騎士”的角色,在險惡的商戰中果斷出手。

“深圳國資大幅進入市場競爭領域,方法主要是當上市公司遇到困難的時候參股,這讓深圳國資體量快速擴張。” 李錦說。

但即便快速成長,深圳國資其實跟深圳這座城市的成長速度比起來,實際上并不匹配。

“深圳國資總體規模小,綜合實力不強,與做強做優做大國資的要求有明顯差距。” 2018年,深圳市委巡察組對深圳國資委黨委進行巡察后,提出了更高要求。“市屬國企總資產僅為北京的57%,上海的16%,與深圳城市地位、經濟體量不相匹配”。

2019年7月,國務院國有企業改革領導小組正式批復《深圳市區域性國資國企綜合改革試驗實施方案》,深圳成為全國率先開展綜改試驗的兩個城市之一。

方案提出,到2022年,市屬企業總資產達到4.5萬億元;推動85%以上的國有資本集聚到“一體兩翼”領域;力爭形成1~2家世界500強企業。

兩年之后,深圳國資距這個目標越來越近。在前進的同時,深圳國資也開始逐漸探索出自己的一套“打法”。

余鋼在回應入股蘇寧易購等頭部公司的投資邏輯時表示,深圳國資投資遵循“三個原則、兩化路徑”。

“三個原則”指堅持戰略上匹配,任何收購必須要匹配深圳的城市發展戰略、深圳國資的戰略布局;堅持實現國資保值增值的目標;堅持合作共贏。這是深圳國資進行資本運作和收購相關行業頭部企業著重考慮的問題。

“兩化路徑”即在遵循“三個原則”的基礎上,遵循市場化、法治化的路徑。

“深圳國資尊重被投資企業的獨立法人地位,堅決在商言商,遵守契約精神。”余鋼說。

深創投:深圳本土VC的異軍突起

目前,深圳國資主要有四大股權投資平臺:深創投(綜合性投資平臺)、深投控(國有資本投資)、深圳資本(國有資本運營)、鯤鵬資本(戰略性基金管理平臺)。

在業界,這四大平臺被稱為“四大金剛”。然而,在創投投資的細分領域,深創投則可以堪稱“掃地僧”。

截至2021年4月30日,深創投投資企業數量、投資企業上市數量均居國內創投行業第一位:已投資項目1261個,累計投資金額約646億元,其中186家投資企業分別在全球16個資本市場上市,包括騰訊音樂、美團點評、寧德時代、邁瑞醫療等,356個項目已退出(含IPO)。

1998年,深圳市政府在籌備“中國國際高新技術成果交易會”的過程中,意識到資本在科技成果轉化中的重要作用,于是借宏觀層面的政策利好和產業升級的市場需要,國資背景的深創投應運而生。

1999年,深圳市創新投資集團有限公司(簡稱“深創投”)成立,由此掀開了中國本土創投的歷史帷幕。

從成立之初,深創投對公司的股權結構便保持開放態度,堅持在國有控股的前提下,吸引更多民營資本的加入,當時注冊資本7億元,深圳市政府特地為民營資本預留了2億元。

天眼查顯示,民營企業星河地產目前在深創投的股份占比達20%,而深圳國資委注冊資金占比已從最初的71.43%下降到28.2%。

20年之后,深創投堪稱中國本土創投的一個縮影,也創造了一次又一次的紀錄。

2009年創業板首批上市的28家企業中,有4家來自于深創投的投資。隨后的2010年,深創投所投資的企業中共有26家IPO上市,創下了全球同行業年度IPO退出世界紀錄,至今無人超越。

2015年7月1日, 中飛股份登陸創業板,深創投成為國內第一個投出100家IPO企業的機構。

一位資深創投圈人士對界面新聞大灣區頻道記者表示,從成績、規模來看,深創投是中國創投界是當之無愧的領軍機構。

他認為,從體制內機構轉型角度,深創投從體制內單位,逐步轉型為市場化機構,為國內其他政府主導的創投機構轉型提供寶貴經驗。

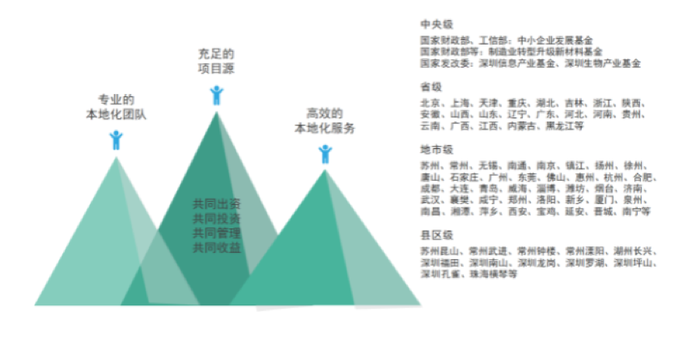

但不為人知的一點是,深創投遠遠不止創投業務,還是深圳之外的各大政府引導基金的管理機構。

2007年,深創投率先與全國各地地方政府引導基金共同設立子基金,形成了龐大的基金網絡。這層地方政府關系成了深創投能夠在全國各地拿項目的關鍵。

公司官網顯示,深創投已成為諸多大型政府引導基金的管理機構,包括3支中央級、21支省級、40支地市級和12支區縣級政府引導基金。

如今,深創投已發展成為以創業投資為核心的綜合性投資集團,注冊資本100億元,管理各類資金總規模約4122億元。

但令人驚訝的是,一個規模如此大的投資集團,員工才幾百人。

深創投年報顯示,截至2019年12月,公司在冊員工人數共計448人。在選人及培養人才方面,深創投也自有一套。

由于投資科技類項目居多,深創投對入職員工學歷背景的要求很明確:理工科本科背景+法律/財務/金融背景的碩士教育。這樣才能形成創投行業所需要的復合型人才。

同時,深創投在2004年就設立了博士后工作站,是國內創業投資行業第一家。多數博士出站后就留在公司服務,主要從事行業研究,對行業趨勢進行預判。

被許多企業視為高度機密的投資決策會,在深創投卻是面向全員開放,大家都可以列席旁聽。

深創投每年平均投資項目約150個,上會項目數量更是幾倍于此。這不是課堂教學,而是真金白銀的投資決策會,投或者不投,機會與風險,各種觀點都將在會議上激烈碰撞。

在市場化運作機制下,深創投雖然是一個國資背景企業,激勵機制卻遠比一些民企還靈活。提升了其在創投行業的人才吸引力。

比如深創投特色的強制跟投機制:

所有投資經理(包含其下屬所共同組成的投資小組)必須跟投所投資項目投資額的1%,并在項目未來盈利落地(股權退出)時有權獲得投資收益4%;

如果投資項目虧損,投資經理也需要按比例承擔虧損,最壞的情況是,如果投資項目出現資金打水漂,投資經理不僅要承擔1%的投資金額損失,還要追罰2%的罰金。

深創投董事長倪澤望曾在一次分享上透露,這個制度在歷任董事長手里不僅沒有因為國資背景而收縮,反而是隨著外部投資行業薪酬激勵體系的變化而在放大激勵比例。這也是其他內地國資創投機構只能看,不能學的原因。

一位深創投的員工對界面新聞大灣區頻道記者表示,事實上,國內很多機構現在也有這樣的一個激勵方式,但是很少能兌現,因為一級市場的投資周期比較長,你在一個機構如果干不了五六年的話,基本上是等不到項目退出的,所以大部分機構,真正等到退出的時候,很多就不兌現,那些提成就沒有了。

“深創投在這一點上還是很好的,基本上都能兌現,這也是它能留住人才很重要的原因。”上述員工說。

深投控:對標淡馬錫的世界500強

深圳國資的另一個明星成員是“深投控”。

深圳市投資控股有限公司(簡稱“深投控”)成立于2004年,現已發展成為以科技金融、科技園區、科技產業為主業的國有資本投資公司。

2020年,深投控進入《財富》雜志排名的世界500強,排第442位,這是深圳國資系首家進入世界500強的企業。

深投控的數據顯示,2016-2020年,深投控總資產從4006億元增長到8439億元,凈資產從1748億元增長到3531億元,營業收入從428億元增長到2135億元,利潤總額從151億元增長到275億元,增幅分別達111%、102%、399%、82%。

2016年開始,深投控陸續并購天音控股(000829.SZ)、怡亞通(002183.SZ)、英飛拓(002528.SZ)等上市公司,并成為中國平安(601318.SH)的第二大股東。

除了高速增長,深投控有個特點備受外界關注:對標新加坡的淡馬錫。

2016年,深圳國資委對旗下深投控提出對標淡馬錫的要求,打造國資監管運營的“深圳模式”。

淡馬錫是新加坡的國資,主宰著新加坡經濟命脈,掌控著包括電信、航空、地鐵、港口、電力等幾乎所有新加坡最重要、營業額最大的企業。自1974年成立以來的46年間,淡馬錫復合年化股東總回報率為14%。

淡馬錫管理的資產來自于政府早期的注資,然后通過自身投資運作、盈利,向“股東”政府提供回報。

事實上,淡馬錫模式,一度成為中國國企混改的一種潛在發展方向。國務院國資委首位主任李榮融,在2004年赴新加坡考察,表達出對淡馬錫模式的強烈興趣。

但中國國有企業規模龐大,結構復雜,利益交錯,淡馬錫模式是否可行,也受到了諸多質疑。

2007年、2010年,深圳也多次組團前往淡馬錫學習考察,并開展專題研究。

2019年10月,深圳國資委通過了《深圳市投資控股有限公司對標淡馬錫,打造國際一流國有資本投資公司的實施方案》,在資本運作、產權變動、借款、擔保等14項事項上提出授權改革舉措。

2020年6月,深圳國資委公開表示,深投控對標淡馬錫的改革方案主要集中于授權機制、法人治理機制、選人用人機制、激勵約束機制、投資管理機制、風險管理機制等六大機制,具體舉措體現為:

市國資委對公司、公司董事會對經理層、公司對下屬企業三個方面,加大授權放權力度;優化董事會成員結構;推動商業類國企經營班子整體市場化選聘和契約化管理等。

在對標學習新加波淡馬錫上,深圳國資并不是個例。此前在多地國企改革中均提及對標學習淡馬錫。

為什么深圳能成功?

余凌曲表示,深投控長期作為市國資委輔助履職平臺、資產處置整合平臺,2014年被市委市政府、市國資委確定為國有資本投資公司。

這新定位下,一方面深投控靠制度、靠契約、靠市場完善下屬企業公司治理,而不是靠行政指令和層層審批來管控約束下屬企業,充分激活下屬企業經營活力;另一方面深投控以基金投資等市場化資本運作手段實現外源式快速增長,優化產業布局,做大企業規模。

另一位業內人士指出,第一,深投控本身可運作的資金量比較大,有條件去做純市場化的運作;第二,深圳國企歷史遺留問題早些年基本上都已經解決完了,深圳市域內范圍內的國有企業更多可以輕裝上陣進行市場化投資,這些都是很多地方國有企業不可類比的。

市場化,深圳國資崛起的內在基因

“深圳國資能夠取得今天的成就,市場化改革是關鍵原因之一”,中國城市發展研究會副秘書長劉正山對界面新聞大灣區頻道記者表示,國有企業并不等于低效率,市場經濟發達國家也有不少國有企業,而且經營效益良好,主要原因在于將國有企業真正辦成了市場化的企業。

一定程度上說,深圳是中國改革開放最前沿的城市,市場化是其內在基因之一,這一基因也天然地根植于深圳國資之中,這也是讓深圳國資國企改革,規模不斷發展壯大,脫穎而出的秘訣。

在國有資產統一監管改革方面,40年來深圳國資持續探索。在產權、監管、經營機制上走出了一條深圳特色的國資國企改革道路。

深圳國資遵循市場經濟規律和企業發展規律,推動國企成為自負盈虧、自擔風險、自我約束、自我發展的市場主體,讓國企不再有“等靠要”思想,而是創新思路和模式,參與市場競爭。

2019年,深圳成為全國率先開展區域性國資國企綜合改革試驗的兩個城市之一。

目前,深圳已形成市國資委直接監管、“國有資本投資公司和運營公司+基金群”輔助履職、產業集團市場化運作的國資監管運營體制。

“國有企業并不等于低效率,市場經濟發達國家也有不少國有企業,而且經營效益良好,主要原因在于將國有企業真正辦成了市場化的企業。”劉正山說。

對于其他地方國資,深圳國資也有一定的借鑒意義。

“深圳國資的意義在于,止住了全國各地的國有企業退出競爭領域的趨勢。但目前不能一下子說得太滿,它還在探索之中。如果未來企業形勢普遍好轉,這對于深圳經濟、對于大灣區會有明顯的拉動作用,對于全國來講也有一個示范作用。”李錦補充說。

附:深圳國資大事表

1987年,深圳成立國有資產專門管理機構——深圳市投資管理公司,探索建立企業國有資產出資人制度;

1993年,深圳取消國企行政級別,實行企業分類定級制度;

1994年,深圳在全國率先開展現代企業制度試點;

1995年,頒布地方國資立法《深圳經濟特區國有資產管理條例》;

1997年,編制國資預算,建立起國資收益預算制度;

2004年,深圳市國資委成立;

2005年,深圳在全國大中城市率先完成國有經濟布局戰略性調整的階段性任務;

2006年,啟動事業單位分類改革,將372家原各委、局、辦所屬轉企經營性事業單位、所屬企業集中統一納入國有資產監管體系;

2007年,率先實現包括國有金融資產、文化資產在內的經營性國有資產集中統一監管;

2008年,深圳在全國率先完成國企勞動、人事、分配制度的改革;

2010年,深圳出臺深化國企領導人員選拔任用改革意見,試行董事會直接選聘、考核總經理、副總經理;

2012年,深圳提出打造以基礎設施公用事業為主體、金融和戰略性新興產業為兩翼的“一體兩翼”國資特色產業體系;

2016年,提出實施“大國資”戰略,優化資源配置,開展“走出去”并購重組,推動國企并購重組做大做強;

2017年,深圳構建以《關于深化市屬國有企業改革促進發展的實施方案》為統領的新時代國資國企改革“1+12”文件體系;

2019年,深圳成為全國率先開展區域性國資國企綜合改革試驗的兩個城市之一。