2020年界面藝術頻道策劃的“大審美經濟”欄目在年末最終和大家見面,并發表了《為何我們要重提審美經濟?》一文,闡釋了我們對中國當下社會文化發展的觀察和思考。作為國內首家關注審美經濟的藝術媒體頻道,希望將當下正在發生的生動的商業案例、未來行業發展態勢以及各方專業人士的深刻洞察觀點紀錄下來,與更多的人分享,為研究大審美經濟,提供最生動的中國故事。

本期接受專訪的嘉賓是來自中國社會科學院哲學所研究員劉悅笛。他是國內最早提出“生活美學”概念的知名學者。本次交流,是基于劉悅笛老師對生活美學的深入研究,來探討“生活美學”與大審美經濟之間的關系。主要從消費社會的生活美學如何具體實踐、文化產業如何與“生活美學”做聯動、大審美經濟中核心推動力以及個體和機構如何理解和實踐“生活美育”等幾個維度進行了深入的溝通,并首次提出了“生活美學產業”的新觀點。

界面藝術: 作為國內“生活美學”最資深的研究者、建構者和推動者,您十幾年來一直在積極的出書立著,并且參與了國內外很多大型文化和產業論壇,也在央視影音、搜狐文化、中國教育電視臺等不同媒體開設課程,傳播生活美學概念。可否和我們分享一下,您早期為何選擇了這個研究方向呢?

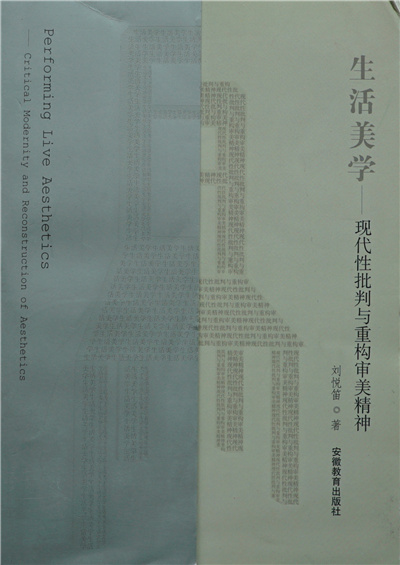

劉悅笛:我在南開讀碩士的時候,2000年保送讀了博士,那時候就覺得要做點學術建構性的工作,當時也和很多朋友談到了“生活美學”這個設想。當時李澤厚先生講“實踐美學”,就是勞動產生了美嘛。但那個時候我已經看到了生活與審美的關系,乃是一種大勢所趨。之后出現的日常生活審美化和審美生活日常化的學界大討論,其實已經是在我提出“生活美學”之后的事了。2005年我在出版《生活美學》這本書的時候,就把日常生活審美化和審美生活日常化做為生活美學提出的一個重要的歷史背景,一邊是生活逐漸變得藝術化,另一邊是當代藝術逐漸與生活之間的界限變得模糊。所以恰恰是歷史使命,使得我們這些美學工作者提出了這個新理論的建構想法。

另外,這也是理論上進行的一個創新性的探索,斯坦福哲學百科他們之所以特別重視我們中國講生活美學的學者,就是因為生活美學是全球美學研究的最新發展方向,特別是到了新世紀之后才出的場。更重要的是,生活美學的建構并不是閉門造車,寫一本書就只有三五百人看,或者學術圈內人看,而更重要的是影響社會大眾,傳播和引導給更多的人群。

我也沒有想到20年之后,生活美學在中國會變得這么火,這應該是民眾需求的一個結果。如果沒有美的需求,就不會有那么多的人去做生活美學家,去響應生活美學的號召,去進行美學的消費和創造。我想自己踩到了一個“美好”的生長點上,以后隨著中國社會的發展,這個生長點還會越來越熱。現在很多人給我講,美學在中國的普及,就是靠生活美學和民間的生活美學家。我最欣慰的是,一種理論能夠被大眾所接受,對他們的生活形成一種引導,被真正地踐行,提高個體的精神境界和文化素養,我想這就是自己做生活美學一些責任吧。

界面藝術:這讓我想起了,劉老師主編過一本書《東方生活美學》,里面談到了東方的人文生活美學方式。去過的三十年,中國的經濟發展迅猛,國民相繼富裕起來,物質變得極為豐富,而文化和審美也有了好幾輪的趣味變更,您是如何看待這些思想和意識層面的變化呢?這種變化體現在日常生活中,審美是如何影響了不同層面人群的生活方式呢?生活美學的研究方向和范圍是否也有一些改變?

劉悅笛:首先強調美學是一種生活方式,這樣就把美學徹底回歸到了生活的世界,這整個趨向是沒有問題的。那套書是人民出版社我主編的一套書,我約了人民日報“美在生活”的一個系列文章,里面大多數是強調了文人的生活美學,這就是《東方生活美學》這本書的由來。今年我在商務印書館出了《審美即生活》這本書,這本書涉及到生活美學的古今中外、方方面面,里面強調的就是美學不是少數文人生活的專利。在中國傳統文化中,審美包括了三個層面,皇家的、文人的以及民間的。而民間的審美文化在中國傳統文化中的份量是不可小覷的。在日本被稱為所謂“民藝”的藝趣。相比于前面兩種,民間的藝趣是一個始終沒有中斷掉的一個傳統。在傳統文化中,這三種都是共同存在發展的。

那么到了現當代,又有了新的審美層面。在80年代以前,更多是講政治生活的美學,80年代之后,精英知識份子群體開始出現,有了精英生活美學,和政治生活美學形成了一種二元對立。到了90年代,才出現了大眾生活美學,而這次出現不是建立在少數文人的基礎之上,而是建立在更大范圍的民眾的發展和需求之上的美學,所以為什么說生活美學是契合了大眾對美好生活的追求。生活美學,美好生活,只差了一個字,我一直把美好生活拆分為美的生活和好的生活。我們很多時候把生活美學只認為是美的生活,其實這是不對的。生活美學一定是好的生活,美的生活一定是有質量品質的生活,是對好的生活的進一步提升。我想這不僅僅是少部分人或中產階層以上人群的需求,而應該是整個中國,或者說是中國這個愛美的多元民族的整體追求。

所以一定不要把生活美學狹隘到少數人的追求之上,不同層級的人會有不同的追求,較少數的精英藏家可以花幾個億去買一件藝術品,但普通的民眾也可以買一個自己喜歡的具有宋代藝術風格的小茶壺,這些其實就是一種生活美學的追求。而這些從最高級的奢侈品,少量的文博級別的收藏品,再到民間自己的手造或是機械造的產品,為大眾提供了不同的生活美學消費需求。所以當我們講生活美學的時候,要想想這是誰的生活,顯然它不是指少數文人的生活,而是更具有普遍意義的大眾生活。

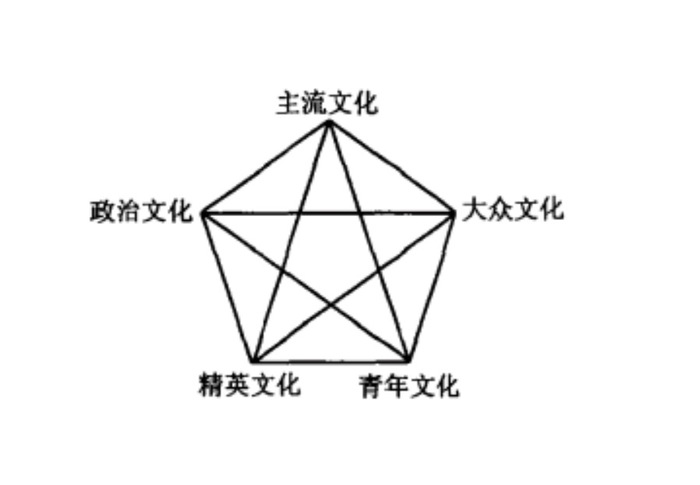

另外,現在社會也日趨多元化,80、90年出生的人群對于趣味的選擇也非常國際化,審美也在迭代,這種變化是怎么改變的呢?剛才我們講中國審美文化也在裂變,逐漸從一元到多元。之前是政治文化、精英文化和大眾文化,這是一個三角形的結構。但當代中國審美文化發生的改變是什么呢?是出現了一個主流文化。它既不是政治文化,也不是精英或大眾文化,它是中國大多數人所認可的文化。這就成了一個五角星的結構,五角星的最頂層是主流文化,拉開這個五角星的是兩邊,一邊是之前的政治文化、大眾文化,這兩個角一個在逐漸上升,一個在逐漸衰落。這個底角也有兩個,一個是精英文化,另一個是正在興起的是由80后、90后乃至00后所引導的文化,我把它叫做新青年文化。這是我們現在審美文化不斷迭代的一個根本的動源,就是新青年文化的代際不斷在改變。

80后被90后推到后臺,現在00后又站到了前臺,而且他們內部當中也是非常分化。首先我們要承認,他們所面臨的環境和之前的80年代是完全不一樣的,現在是一個非常國際化的語境里。但同時我們要看到中國傳統文化在這里得到了復興,所以出現了新國潮。央視記錄頻道制片人還找過我,他們想拍一個《新國潮》的紀錄片,生活美學就應該首當其沖。我為什么喜歡提李子柒,因為如果我們只是學習或者模仿國外的文化,是不能夠翻過身來拿到國際上去的。我最近也給騰訊做了兩輪的動漫作品的評委,真正重要的是要產生中國哪吒這種中國風的動漫電影。其實中國之前,是有過一個自己的高峰時刻,比如《小蝌蚪找媽媽》那種用水墨畫代表中國風格的動漫作品。回到現在,就出現一個問題,群體會越來越分化多元,但我們要承認這種多元和分化,這個群體最后形成一個信息蠶房,有自己的小圈子,只在內部相互回應。如果我告訴你說,現在有大約10多萬的90后在研究怎么做各種中式、美式風格的家具,以家居為樂,通過自己來做凳子、柜子,來獲得生活的樂趣和品味,其實這背后就是一個很大的內生力量,也是一種生活美學的方式。

所以無論怎么說吧,不管怎么區分,從之前的政治、精英、大眾生活再到新青年生活,其實最后都是回到生活這個層面。我當時也寫過一本書叫做《新青年新文化》,就是對新世紀以來這種青年生活方式進行了總結與回顧。比如我在很多講座中經常被問到李子柒這個現象,我就覺得她是一種東方美學生活方式的典型代表,是中國傳統文化田園生活的一個范本。而生活美學就是每個民眾追求的一種生活方式。

另外我要特別強調一下傳統文化的復興與生活美學之間的關系,這個問題是非常重要的。我有一本書寫了八年,馬上會在廣西師范出版社出版,這本書叫做《中國人的生活美學》,我把中國人的生活美學從十個層面進行了梳理,包括了天、地、人、食、物、居、游到文、德、情性之美。比如天這部分,就有二十四節氣之美。中國美學是中國傳統文化中最美最精華的那部分。盡管我們之前也講美善,就是美與道德的關系,但它不完全是單一的倫理取向,它背后講的是人類最美的那個部分,我們現在回憶每個時代最美的部分,比如唐詩宋畫明清小說,都是那個時代生活中的最精華的部分,也是中國傳統文化中的核心。現在我們做生活美學,就是要為中國人立這個心,也就是美之心。

界面藝術:能理解生活美學其實會涉及到生活的方方面面,那您覺得關于生活美學和大審美經濟之間結合最密切的點在哪里?

劉悅笛:我覺得我們可以提出一個“生活美學產業”的觀點,目前來說還沒有人提出這個概念,但這是中國文化產業很重要的一個特點,而且是可以面向全球的具有中國特色的一個新興產業。為什么這么說呢?因為現在涉及生活美學的產業已經在十幾個領域已經開始鋪開了,包括茶道、香道、花道、民宿、旅游、漢服復興、古典家具、公共藝術、街區設計、建筑設計、街區設計、甚至一個城市的頂層設計等等。2018年開始,成都開始提出“有一種生活美學叫成都”的口號,已經做了兩年,轟轟烈烈。還有河南的修武縣,也在強調用美學來立縣。他們所談的文化產業或美學經濟的問題,都是以生活美學為核心的經濟問題。過去我們經常講,美學是一種消費力,生活美學的出現也和這個是有關的,那么生活美學這個概念怎么來的呢?從我提出“生活美學”這個概念為止,正好也是20年的時間,但是“生活美學”出現的標志其實是2005年我本人寫的《生活美學》這本書和美國的哥倫比亞大學出版《 The Aesthetics of Everyday Life》這本書,這正式成為一個標志,生活美學不僅僅是從國際到中國,也有中國到國際這樣一個全球互通的思潮。

過去中國講美學,更多是講實踐美學,是我們中國社科院哲學所的李澤厚先生提出的,那么生活美學與其最大的差異在哪里呢?李先生那個時候更加強調美來自人類的實踐活動,特別強調生產實踐勞動,那是一個生產者的美學時代。那么,現在市場經濟建立之后,我們面對的是一個消費者的美學時代,在今天,生活美學不僅僅是一個“消費力”的問題,它更是一個“生產力”的問題。美學本身也是一種生產力,也是一股經濟的力量。所以從這個意義來講,我們可以提出一個新的概念——生活美學產業。這是中國美學的特色,融合天之美、地之美、人之美、物之美、居之美、游之美等等建立在中國傳統文化之上的審美,現在都是可以消費,可以生產,經歷從生產到消費的整個環節。那生活美學為什么在今天的中國,重新復興起來?恰恰是因為有一部分人有了經濟的購買基礎,消費動力給了生產的動力,從需求到生產,符合人類經濟的規律。所以如果講生活美學和大審美經濟之間的關系,就一定要提出一個新的概念——生活美學產業。

界面藝術:除了理論探索之外,您也一直在積極關注中國的文化產業發展,比如參與美學小鎮的評選以及一些產業論壇之類。對此,您是如何看待以及理解美學與產品、企業、行業、產業是如何產生關聯的呢?以及市場是如何看待審美在生產經營和消費中的角色?對比英美國家成熟的創意產業,你覺得目前中國文創產業的競爭力在哪里?未來可能面臨的最大挑戰在哪里?

劉悅笛:這確實是非常重要的一個話題,也和我倡導的內容有關。正如我前面所講,生活美學不是只屬于一小部分知識份子文人群體的,而應該是屬于最大多數民眾的,它不是一個孤芳自賞的,而是知行合一體用不二的美學。這個問題我們可以從上往下和從下往上兩個角度來看。從下往上看,我們會發現很多微小企業做了美學空間,也有很多的生活美學家不斷在給生活美學建構一個最廣大的民眾基礎。這幾年成都也做了很多生活美學家的評選,另外各個行業,都有生活美學家在做這樣的工作。我覺得生活美學現在在成都、在昆明、在深圳、在蘇州發展的非常好,出現很多生活美學館。

從上往下看,很多企業和政府都在倡導生活美學,比如當年就有臺灣美學立縣,現在中國的成都和河南的修武縣,都在用美學來提升城市和鄉鎮的文化力量,倡導美學的經濟化,比如成都就在規劃做一個三萬平米的“生活美學館”,成都文旅局等單位的六位領導也征求過我的意見,我非常支持。我希望這些地方都能成為中國美學的旗艦之地吧,就像是那些生活美學家,成為美學的小小引領者一樣,這些來自政府部門的一些扶持倡導,也能成為文化產業發展中的重要力量。在企業方面的實踐就更多了,我經常舉的例子就是云南的弘益大學堂,用生活美學的理念花了10年的時間培養了8000多學員,他們學習茶道、花道、香道等課程,學成之后又回到各地辦各種生活美學館。前段時間,我去杭州西湖邊認識了一個做家具的企業,他們也想做一個類似于藝術半島這樣的空間,倡導生活美學理念。

所以從各個方面來看,生活美學不僅僅是學術研究上的一個概念倡導,更是民間的一個文化浪潮。在這當中,既有政府部門的提倡,更有民間人士積極踐行,還有文創企業多方參與,都在用經濟的力量推動生活美學的發展。所以生活美學不僅僅是一種消費力,更是一種是經濟力。就像我們在云南辦第二屆生活美學高峰論壇的時候,那次還被歸入第12屆中國—南亞商務論壇,主要方向是民宿業,來了很多行業的領頭企業,帶來的資金體量也是十分巨大的。所以生活美學在民間經濟的基礎上,再有政府搭臺讓企業來唱戲,相互之間形成了一股推動力。

關于與歐美國家的文化創意產業的競爭問題,是一個很好的問題。那么說起這個話題,我也是最早做文化產業的那批人,2003年我到中國社科院工作之后就開始協助編寫《文化藍皮書》,2005年編過一本叫做《文化巨無霸——當代美國文化產業研究》的書。我們可以看到,在文化產業方面,英國和美國還是很不一樣的。英國是很明確地提出“創意十年”的規劃,把文化產業放到了一個很規范的道路上,是很典型的歐洲模式,就是強調政府和文化產業運作者之間要保持一定的距離,這就是所謂的“一臂間隔”模式。在這種一臂距離當中,有各種文化形式的委員會,比如影視類的、當代藝術類的專業機構,他們在其中起到很重要的作用。而美國因為是多元種族國家,他們是沒有詳細的文化規劃政策這一說的,甚至都沒有文化部的設置,是一個無為而治的體制。中國相比英美,就有其特殊性,它是有幾方的力量在這個產業當中運轉。首先它是在政府放開的基礎上,倡導文化企業改革之后,才有了一個更大的興盛,更重要的是把這種自主權歸還到文化企業的主體上去,讓企業真正成為文化產業的主體和創意的主體。

而文化產業和文化創意產業有不同,后者最重要是培養參與創意的那群人。今天的中國可以做動漫,也可以做電影,可以玩歐美日韓都已經玩過的東西,但是中國文化產業的特色是什么呢?我想,生活美學是中國文化能夠走出去的一個主力軍。這方面我也做了一些工作,比如去年中國室內裝潢與陳設專業委員會,邀請我做了一本中英文雙語書,這本書就叫做《設計中國-生活藝術》。這個委員會做了一個十年的獎項,叫做晶麒麟獎,這本書就是對十年獎項做了一個合集,其實也是一個中國生活美學的呈現,用這種方式來講中國傳統文化美學的設計。中國的室外建筑設計和國外的差距還是蠻大的,無論是CCTV樓、銀河SOHO、大劇院、大興機場都是國外建筑設計師在主導。但我們室內設計從古至今可以說一直是走在前列的,那么我們現在做的,就是把室內設計用生活美學的方式推出去。因為這個獎非常有趣,每年涉及十個大獎,包括評選生活美學家這樣一些重要的人士。如果和日韓歐美相比,這些內容就是我們文化產業很有可能走出去的地方,我希望不管是從政府層面還是從市場層面都能意識到這一點。中國恰恰可以以生活美學建立最核心的推動力,以此建立中國人的文化自信。而不是像很多年前撒切爾所說,中國只能生產電視機,而沒有思想方面的輸出。我認為,要實現所謂的文化強國,那么生活美學一定要在其中扮演非常重要的角色。

界面藝術:確實在十四五規劃中,國家提出要在2035年實現文化強國的發展目標,文化自信被反復提及,那么涉及到生活美學層面,您覺得個體該如何加入到這場文化復興和創新之中?大審美經濟的發展,最核心的推動力是什么?

劉悅笛:我有觀察到很多論壇在討論說,為什么這兩年生活美學火了?其實,我覺得不是生活美學的概念火了,而是實踐火了,而這個實踐恰恰是應該落實到每個人的個體身上。只有當主體踐行生活美學,那生活美學才是鮮活的,而且是主體自主的復興,不是自上而下的推廣和復興,比如國學。這就關乎生活美學的根本目標,是讓人人都成為生活美學家,而不是藝術家,因為后者需要基本的技能,也只是一個小規模的有藝術創造力的群體,但是生活美學家,更多是只需要個體有一個審美的心態,就能參與到文化的復興和創新當中,進行傳統的創造性的轉化。為什么這么說呢?我一直講中國其實是一個非常愛美的國度,以前總說我們是一個詩的國度,現在我們在微博、微信、抖音上發的文字內容,也是一種語言的文化表達。文學詩歌就是一個語言審美化的一個展現。一個民族在社會經濟發展到一定階段之后,美的復興、美的需求會成為一種必要的需求,而且我想美學在未來也正在成為一種剛需。

過去常說剛需是一種物質化的滿足,但物質滿足之后,審美會成為新的剛需。其實每個人都是審美者,試問哪個人不審美呢?我之前講過一個觀點,美學不僅僅是個體的文明素養,不單單是去看美術館聽音樂廳,而是涉及生活中的方方面面。我有一個重要的觀點,審美是一個人基本的人權。當然生存權和發展權是最基本人權,但審美絕對不應該是少數人所壟斷的權利,而是應該被大眾所普遍擁有的權利。應該通過生活美學,把審美權堅實落實到每個個體身上,而且是身心上。我一直認為生活美學不僅僅是一套學術理論,它更是一套如何審美化生活的踐行之法,只有理解了這一點,才能真正做到知行合一,體用不二。

所以不管是生活美學還是大審美經濟,對個體而言,最核心的推動力就是審美力。就好比之前提到的80、90后有自己的動漫或木匠的小圈子,他們形成了一個個小的共同體,然后形成了一個代際的審美群體,再環環相扣,形成一個現代中國的審美力群體,只有當這個審美力有力量了,我們才說中國真正的擁有了軟實力,才可能進行文化的輸出。而文化的輸出不能用我們來買單這種強推的方式,而是要形成自己審美和文化的吸引力,讓對方主動買單,自掏腰包,去購買你設計的產品、去看展覽、電影,從這個意義上講,這還是一個內循環和外循環的關系。其實現在這個時代,中國不太可能只搞內循環了,全球經濟環環相扣已經非常緊密了,只有在內外循環之間找到更好的發展之路,才能把生活美學輸出去。

界面藝術:審美力的提升,會落到一個實際問題上,就是美育。從蔡元培先生在上個世紀就提出了“以美育帶宗教”的培養思路。如今教育部再次把藝術納入到升學考核中,校外的藝術培訓再次火爆。但您覺得美育的重點應該是什么?如何結合“生活美學”對個體審美素養進行提升?

劉悅笛:我已經提了很多年了,就是從生活美學推向生活美育,現在也越來越多的人接受這個觀點。我說生活美育是這個世界上最大的美育。因為我們傳統的美育只講學校美育、家庭美育和社會美育,但是不管是學校、家庭還是社會,哪個人不生活呢?所以我非常認同約翰杜威的一個觀點,他說“教育不是為未來的生活準備,教育就是生活本身。”那么我們可以同理推導出來,美育不是為未來的生活準備,美育就是生活本身吶。我們知道倡導美育是從蔡元培先生開始的,其實這也是沿襲了儒家詩教樂教的傳統教育,也只有中國人能提出“以美育代宗教”的人生觀,西方是政教分離的國家,他們有自己的宗教信仰,中國人是以出世的態度做入世的事情。

關于這塊,我也一直在參與中華文化促進委員會的工作,執筆參與編撰的《社會藝術教育綱要》應該很快會發布了,這里面主要面對的群體就是校外的培訓機構。為什么要做這件事呢,因為政府這幾年也意識到了美育的重要性,也在開始倡導美育,但是要注意,如果我們把舞蹈、音樂、繪畫再放入到課堂教育的話,這樣會苦了孩子也苦了家長,只能讓校外的藝術培訓火了。那么要這么來看這個問題,我們不能把美育或者藝術教育再變成應試教育的一環,以分數來固定化,我覺得這不是特別好的一種方式。那么如何讓美育重新回到真正的素質教育,真正的全人教育,因為美育是要成就一個完整的人,全面發展的人。我認為,校外的培訓機構應該承擔很大的力量。現在很多公立學校在三點半就放學了,那么在三點半到五點半這期間應該怎么辦,我就提出了一個“三點半美育”,讓美育的力量重新回到校園,當然更要回到廣闊的社會。

美育超出了藝術培訓的概念,它不僅僅是繪畫、音樂、舞蹈這幾個門類,而是在這些門類之上,是對人的全面審美素質的培養,對審美趣味和境界的提升,而不是藝術技能上的學習。當一個孩子彈了一千遍練習曲的時候,畫一百遍石膏像的時候,他談何來的興趣和美感可言呢?這已經背離了審美的自由初衷,自由享受和創造的本質。我為什么那么支持文促會的工作,因為他們已經在全國成立了十幾家省級的機構,而且有幾百家的機構參與到社會藝術教育培訓整個大的工程當中。這個一個非常好的平臺,中國缺乏這樣一個平臺來做這樣的事情。

另外,為什么生活美學要落到生活美育中來落實,因為審美是一個社會發展的高級尺度。只有美學發展到一定高級階段,這個社會才是一個更有品質感的社會,也才會有喬布斯這樣的藝術創意的人才。前段時間對清華美院有一些不好的聲音,說是希望清華美院離開清華,這其實是一個非常非常淺薄的一個觀點。想一想民國時期的素質教育,想一想哈佛耶魯那種已經突破了傳統的藝術教育的通識教育,他們的教育核心詞就是審美,而不是藝術。比如過去的課程叫做西方音樂史,現在改叫聲音景觀課,因為不同的文化里有各種聲音,它是從審美的角度來區分,而不是從藝術的門類來區分音樂。近期應中央美院的邀請,我在新華網與人民日報客戶端做了一次公開課《以“生活美學”塑造最大的社會美育》,一共有近126萬人觀看與參與,這說明美育在如今成為了社會關注的大問題。在這個時代,談“生活美育”可謂生逢其時!

從這個意義上來說,以“生活美育”來實現的社會美育就變得非常重要了,因為面對的是最大多數的中國社會群體,社會美育面對的是全社會的美育。盡管社會教育不能涵蓋所有的群體,但我們可以把盡可能多的群體納入到美育這個視野中去。而且生活美育恰恰不是狹義的藝術教育,而是一個很大的文化教育。首先,因為我們每個人現在可以很方便使用手機APP進行藝術創作。第二,生活美育也不是一個園丁式的教育,不需要一個老師教你什么是美,而是一種自我教育和自我培養。第三,生活美育也不是一個短期的教育,而是一個終生的教育。這三點是我們生活美育不同于其他一般意義上的美育或藝術教育,從這個意義上講,如何將美落實到每個人的生活,就是一種最大的美的提升。

界面藝術:在進行審美教育和審美消費的時候,不管是企業還是個體都會存在一個“審美選擇”的問題。目前中國在文化精神產品的制造、推廣和輸出上都還有很多需要提升的地方。在全球文化軟實力競爭中,有學者就曾提出過審美霸權這個觀點,請問您是如何看待這個觀點?我們又該如何更好的做出審美選擇呢?

劉悅笛:盡管審美具有民族性、地域性和個體性,但審美的產品是被人類所共享的。文化上會有霸權,但審美上不應該有。比如在20世紀后半葉的時候,西方人就不能總是講西方美術史,而應該是人類藝術史。所以在進行美育和美學消費的時候,我們應該有一個全人類的角度來看這個問題,而這一百多年來,中西文化的交融已經很深了,比如用小提琴去演奏《梁祝》的時候,就已經沒有所謂的中西方藝術區別的狀態了。文化霸權是一種不平等的交流態度,是一種審美當中的審美權利結構的問題,2005年的時候,我參與過一本書的編寫《文化巨無霸——美國文化產業研究》,講的就是美國文化霸權這個現象。美國文化基本是從1945年之后,才真正開始在全球興起,形成了文化霸權。的確,當面對一個文化中心的時候,邊緣總是看向中心,而中心不會去看邊緣。這個權利結構在中國華夷之辯的時候,也是一樣只看自己,但是我們發現唐代很不一樣,它非常雍容大度,吸納了西域文化的很多東西,就比如那個時候如果沒有胡音的音樂都基本沒人聽,這就是告訴我們在姿態上面不要有民族主義的心態,而是要報以開放的心態。

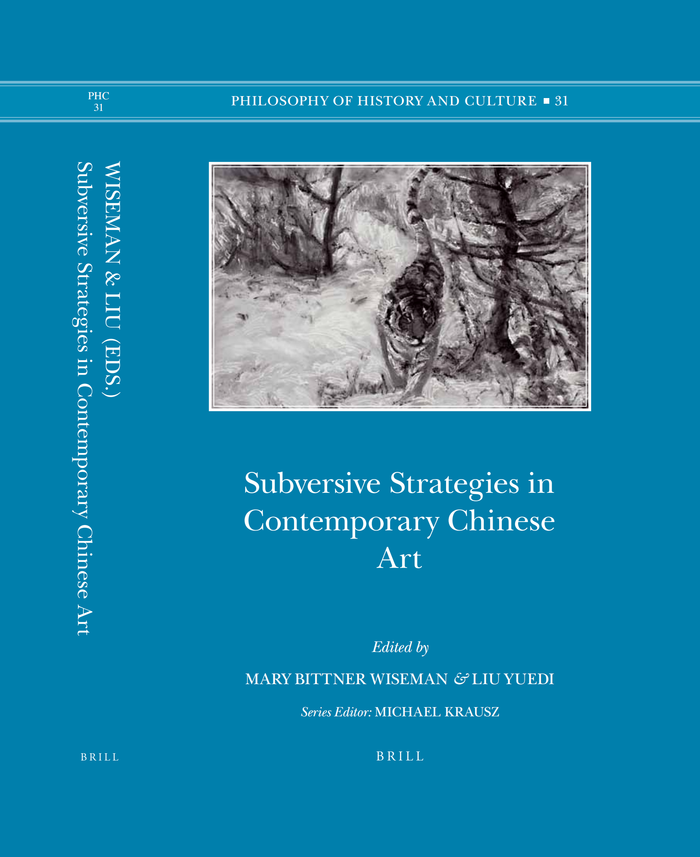

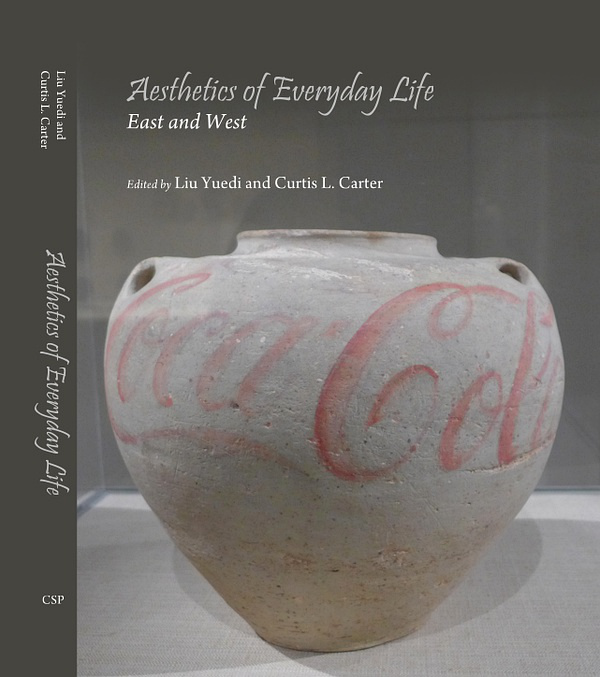

此外,雖然國際上目前設置的很多獎項和游戲規則都在西方人手里,但我們也看到了像李安這樣的華人也在逐漸被認可,給予這種結構一定的反哺。同時我前面所提到的為晶麒麟獎編寫的雙語書,就計劃在英國發行,這是向外國人介紹中國傳統室內設計的一本書。我們不拒絕外來的獎,但我們本土的獎都有自己的文化立場,這個立場就是生活的藝術,立場要立的住。之前我們的藝術傳到海外的時候,基本上都是以單個的作品傳出去,背后沒有一個理論化的支撐,所以我為什么要在2011年通過德國布里爾出版社出版那本《當代中國藝術激進策略》,也就是為了給中國藝術一個文化理論的身份。包括2014年與國際美學協會主席柯提斯·卡特一起主編的由劍橋學者出版社《生活美學:東方與西方》,就是為了說明生活美學雖然在西方才剛剛出現,但在東方就已經存在了幾千年。這本書被列入斯坦福哲學百科的“生活美學”(Aesthetics of Everyday Life)詞條當中,而這個詞條,恰恰是美學類新增的詞條,“生活美學”已經成為最前沿的國際美學新生點。同時這本書即被列為美國美學協會列為亞洲美學的重要參考書。

我們中國人現在做的工作是返本開新,因為中國本來就具有生活審美的傳統,這與西方不一樣,對于他們來說,生活美學是一個新的事業。審美是全人類的事情,不應該只局限于民族主義,只有用更開放的心態去看這個問題,才能讓生活美學擁抱世界,從而走向世界。這也是為什么生活美學能夠成為全球最新的美學思潮,因為夠包容。而這個時候,中國能夠為全球文化貢獻這股力量,我想意義已經在這里面了。