記者 | 董子琪

編輯 | 黃月

2020年是特別的一年,對人如此,對文學亦如此。在這樣的一個年頭里,文學獲得了哪些收獲,又發生了哪些變化?書寫行為和重要的文學獎項在何種程度上回應了現實的劇變?全世界范圍內的出版行業和書店何時才能走出疫情之下的蕭條寒冬?西方世界的Black Lives Matter運動和Cancel Culture風潮正在如何一點點改變整個出版業態?在這篇2020文學及出版事件盤點中,界面文化(ID:Booksandfun)將與讀者一起從國內的寫作與出版出發,望向更廣闊的疫情之下的行業圖景。當我們說“閱讀時,我們在一起”時,我們是讀者;在這篇盤點中,我們既是文學評論者,也是行業觀察者。

國內名家的虛構作品方面,諾獎得主莫言今年推出新作《晚熟的人》,延續了以往山東高密故鄉人事的寫法;作家遲子建也出版了新長篇《煙火漫卷》,以哈爾濱為城市背景講述幾代人的家庭故事。前者可見人物精神成長空間的局限,后者則沉迷于對倫理糾葛和無常命運,這都讓我們嚴肅思考文學對現實的探索與塑形可以達到何種程度,以及“為他人的寫作”何以成立。

在非虛構門類,項飆與陳嘉映的新書在今年都引起了公眾的注意,知識分子以更新的書寫體例介入現實議題,對舊問題的思考在某種程度上回應了我們當下的新疑惑。田豐和黃燈關于三和青年和二本學生的關照,照亮了昏暗之中的角落與人群,兩部作品試圖提出與回答對于今日中國的重要問題,也收獲了許多回應與延展。在新人作者方面我們可以看到,班宇、陳春成、淡豹和李誕都在一定程度上展現了對于當代生活的觀察,這種當代觀察也呈現出了紛繁各異的特點和局限。

01 從草莽英雄到知識分子寫作

在獲得諾貝爾文學獎8年后,莫言出版了新作《晚熟的人》,收錄了2011年到2020年的中短篇創作,作品基本延續山東高密的鄉土書寫,展現了莫言小說中常見的出身草莽但具有斗爭精神、無論如何都戰斗到底的農民形象,盡管這種戰斗有時缺少目標,甚至落入荒謬的境地(《斗士》《表弟寧賽葉》)。莫言的小說對話與敘事保持著一種農民式的樸素幽默。對于獲得諾獎之后的個人及家鄉變化,小說以虛構的方式做出了某種回應——“我”的家鄉建設了莫言故居以及黃玉米影視基地,原來的小學同學作為群演,在基地里抬花轎和趕驢來營造原著氛圍,洞察商機的鄰居賺得盆滿缽滿,還弄了一臺煽動中日民族仇恨的滾地龍拳擂臺賽(《晚熟的人》)。

作家李洱將莫言《晚熟的人》的人物系列與喬伊斯的《都柏林人》相比,認為人物之間都構成了互文關系,并提出“晚熟的人”體現了莫言對人物精神成長空間的期待而并非判斷,因為莫言小說中更多的人體現出的狀態“是早熟或者說早衰,那些在光著屁股打架的人,在肉體茁壯長成之后,精神卻再無可發展的空間”。

以《斗士》來說,故事人物武功從年輕時就有著強烈的斗爭意識,他在生命的盡頭依然是個斗士,他熬死了所有的仇人,保全了他要斗爭的精神,成全了“睚眥必報的兇殘的弱者”的名聲。卑微的、不屈不撓的勝利者形象確實令人動容,然而這種發自生命本能的精神,在他漫長的一生中除了不斷地自我加強,并沒有發展出其他的可能。

莫言 著

人民文學出版社 2020年8月

莫言筆下人物的精神發展空間是一個值得探討的話題,在鄉土書寫之外,讀者還可以看到一篇以知識分子群體為描寫對的作品《賊指花》,與鄉村人物相比,這些出現在豪華酒局和筆會上的人物并不因知識文化而更具精神維度。小說描摹了筆會知識分子相聚時烏煙瘴氣的氛圍和錯綜復雜的男女關系,一位美麗的女性被稱為“法拉利”,一位作家稱呼在場所有女作家為“前妻”,在聚會上人們調侃著“不跟師傅睡永遠學不會”,也有人將所有與會女性的長相優點“嘴、腿、眼、眉”編成了順口溜。在《賊指花》里,女副鎮長在介紹當地特色飲料時被追問是否具有壯陽功能,講出名字時也要被調侃“又紅又黃”。在《晚熟的人》這篇的豪華宴會場景里,被夸獎有文化的發小也以“種子庫被踢壞了、連生兩個女兒”的段子取樂。

有意思的是,缺乏靈魂的筆會的場景我們也可以在路內年初的新作《霧行者》當中看到。與路內過去常常處理的廠區青年生活不同,《霧行者》寫到了重慶一次筆會的場景,主題是探討世紀末小說的創作,總體發言“非常無趣”,還要裝作在討論非常嚴肅的話題,主人公在看到文壇諸位群像之后,也默默在心里預測各位的前途,比如作協頭頭或許因為缺少才華所以走得更遠。

路內 著

理想國·上海三聯書店 2020年1月

在《賊指花》與《霧行者》中,筆會均被描摹為缺少精神的場合,但并非所有知識分子的相聚都是虛偽的。于堅今年出版的《巴黎記》里同樣有詩人與知識分子的聚會,但那是一種不同于官方筆會的景象。他曾在一個朋友家里、一個被稱為“斷頭臺小劇場”的地方舉辦非詩歌朗誦會,與會者在他看來是真正的巴黎詩人,似乎永遠生計無著、難以衣冠楚楚,但仍然活得樂滋滋的,正是這樣的人的相聚讓他認為:在巴黎,詩意是可以公開與合法化的。在今年出版的《我愿成為明月的椅子》里,已故詩人外外回憶南京半坡村朋友們自早到晚的相聚,為每位朋友畫出了肖像,體現出了知識分子群體之間的某種親密詩意:

“自青年的黃昏到老人的夜幕/幽暗的音樂為我們拉開話閘/猜想烏黑的頭發越來越少/咖啡、果茶與啤酒相處到天亮之前……曹寇瘦了/李黎壯了/小平笑出了兔牙/……你們在小說中提著各自的燈籠/衣冠楚楚或不修邊幅/偶爾談起別的人物/那是和村子里的鄰居問聲好。”

02 僅僅有倫理生活就夠了嗎

與知識分子的生活形成對照的是家庭倫理生活。遲子建的新長篇《煙火漫卷》以哈爾濱城為背景,圍繞一則四十年前孩子被偷走的事件,講述了多個家庭幾十年來以尋找孩子為重心的生活起伏。

一方面,人物的主要矛盾圍繞倫理親緣展開:一家人互相支撐當然正常,萍水相逢的角色之間也要建立親緣關系,而且建立得迅速異常(小說開篇,初見女主立刻讓自己的孩子叫對方爸爸,雖然男主以及其他人都不懂“這是什么邏輯”,不過之后小說解釋了她的動機)。另一方面,親緣關系以及與之相關的懷孕、生產、流產、出軌事件是推動小說最重要的動力,也是塑造人物命運的關鍵,人們因此開心和失落,甚至到“精神變態”的程度。不光老一輩人如此,新一輩也是一樣,對于女性尤其如此,失去兒子又因癌癥被切除子宮的女性角色變得冰冷而僵硬,她投身于職業中,直到遇到了撞上門來的孩子,才重新煥發了生機。這種對生育和倫理的“迷戀”并不只體現在主角故事之中,就連住在同一個大院里的鄰居的命運,似乎也陷入了生孩子還是流產的倫理糾葛之中。

遲子建 著

人民文學出版社 2020年8月

《煙火漫卷》圍繞倫理與情感講述北方故事,今年出版的張忌《南貨店》從計劃經濟的南貨店講到市場經濟的食品供應公司,主角和配角的命運也由倫理情感事件串聯。小說開始最主要的矛盾并不在于經營而在于倫理困境,齊師傅的兒子并非妻子所生,而是“借他人肚皮”;小說中途,南貨店經歷新舊人事更替,主角終于當上南貨店店長,然而最讓他感到煩惱的一樣是女人——女店員惹來許多麻煩,又與男店員鬧出風流韻事——但她在之后的敘述中消失了。像這樣惹出一場風波之后消失的女性角色在書中不止一個,讀者可以觀察到,這些女性的命運如此地不由自主,她們聽從著他人的安排,周旋在不同男人之間,而內在的情感與動機顯得模糊。將命運的“不由自主”表現得最為明顯的是一長亭杜家的二媳婦,她死了丈夫,被夫家大哥“設局”安排,稀里糊涂嫁給了本來的小叔子老三,結果沒多久老三也死了,只能自認有罪孽,最后聽了一個臺州客人的話信了“主”,跟著此人走了,從此音訊全無。

將小說寫成倫理生活史自然有道理,小說文體從誕生背景來說就扎根于俗世生活當中,但俗世僅僅包裹著倫理與情感嗎?如果以周濂評價馮小剛電影的觀點來看——僅僅有倫理生活的故事的弱點在于,站在倫理生活的視域里,所有的屈辱苦難和不幸,要么來自一地雞毛的倫常糾葛,要么來自晴天霹靂的無常命運,這類故事的本質是一大堆好人和不好不壞的人的倫理生活史——與其說是悲劇,不如說更像苦情戲。比如在《煙火漫卷》里,雖然人物尤其是女主人公有崇拜神靈的一面,但信仰并沒有起到指引心靈、堅定信念的作用,相反,人物命運主要由世間隨機出現的事件挫敗或支配。面對著這樣的作品,除了一聲嘆息、哀嘆命運,我們又該有怎樣的反應呢?

或如今年出版的《從催眠的世界中不斷醒來》一書所言,現實和塵世的意義都須斟酌,塵世不是一地雞毛的平凡庸瑣,更不是泡在荷爾蒙中的物質或身體,它是一個極其嚴肅的領域,需要寫作去探索和塑形。面對世俗生活,光是書寫一連串外在的歷史政治事件以及家庭內部倫理悲喜,沉浸于歷史創傷、情欲浮沉、血脈延續的寫作之中,而對更崇高意義與價值保持沉默,可能是遠遠不夠的。我們可以看到《煙火漫卷》的努力,遲子建試圖塑造高于好人的好公民形象,讓筆下人物肩負起社會責任。比如說角色之一獄警退休之后仍維持與出獄人員的聯系,但她的公眾事業輕而易舉就被丈夫的出軌事件打斷了,她的意志迅速瓦解,變成了一個要用自己身體報復丈夫的女人——這樣的轉變又是否太輕易了呢?

姜濤 著

華東師范大學出版社 2020年1月

今年引入簡體中文版的陳映真小說全集或許可以為我們提供另外一種思路。在寫于上世紀70年代的“華盛頓大樓系列”中,陳映真寫出了上班族陷入大城市工作網絡中的一種現實:他們遵循著上班下班的規律,被晉升魔咒籠罩,當初懷抱著的從鄉下進入城市的志愿逐漸消散。陳映真觀察的不僅是人的悲歡離合,比如《夜行貨車》里也寫到了情人聚散,他更在意的是其背后的生活的真實,即人們的生活乃至親密關系是如何被跨國資本體制所改變的,而書寫這些的目的——用陳映真本人的話來說——就是“為他人的生活,為他人的文學”。

陳映真 著

理想國/九州出版社 2020年6月

03 非虛構寫作的力量與不足

在今年十月南京舉行的上海—南京雙城非虛構寫作工作坊上,包括何平、金理、淡豹、田豐在內的諸多作家學者,針對非虛構創作如何補足虛構的欠缺展開了討論。學者金理在閱讀《霧行者》時有一個發現,女性角色之一開場時是一位文藝女青年,在結尾處已經變成了一位臥底調查記者,他認為,這種人物形象的轉變似乎意味著一種非虛構氣質對文學虛構的戰勝和克服。社會學學者田豐提出,同樣是寫農民工以及三和青年題材,小說的創作似乎非常“容易”;何平回應指出,社會學所規避的正是文學所濫用的,由此質疑了文學對想象力和情感的過度征用。淡豹在點評《人物》雜志的特稿《外賣騎手,困在系統里》時提出,文章寫外賣小哥從電瓶車超速和逆行中體會到了一種順暢感,以及對身體、生活和工作的掌控感,超速超過了那些循規蹈矩的城市白領和上班族;他們不僅僅為了利潤而超速,也為了掌控感而超速。這種超越刻板印象的書寫讓讀者看到了外賣員的內心活動,而非直接假設他們是可憐的受害者。

有趣的是,與會者多次提到不在場的何偉,也有學者稱,人們越多地提到何偉,就越證明中國非虛構寫作的匱乏。何偉的譯者李雪順也在場,并提到了美國六十年代初出版的《桑切斯的孩子們》,這部書的引論部分已經在回應非虛構如何填補虛構空白的問題,稱文學喪失了與現實的對等性,19世紀時記錄工業化對個人和家庭的影響由文學家來完成,當下卻沒有與之匹配的作品,因為作家都在忙著書寫中產故事,而與中下層和窮人斷了聯系。在同年代(1960年代)的喬治·斯坦納看來,同時代最好的作品不再是小說而是《桑切斯的孩子們》這樣的作品。斯坦納回顧他的時代時說,這個時代文學現狀的主要特征是非小說壓倒了傳統的虛構形式,與現實報道的熱情和權威相比,小說面對“極惡的現實”陷入了沉默;他也預言了“詩學的過渡階段”,即小說的技法和規矩被運用在心理、社會和科學材料上,小說的理念和資源在非虛構中發揮作用。

也就是說,中國作家與學者感受到的虛構面對非虛構的挫敗與焦慮,早在上世紀六十年代就已經被同行非虛構寫作者和文學批評家觀察到了。斯坦納所說的“詩學的過渡階段”也對中國非虛構發展也有所啟發。

如果將非虛構的視野擴大,我們會可以發現2020年有許多可以探討的內容。社會學研究者田豐與林凱玄合著的《豈不懷歸:三和青年調查》與高校教師黃燈的《我的二本學生》均引起熱議。前者聚焦三和青年生活狀況,對“掛逼”“屌毛”等三和術語的捕捉,對買彩票、玩手機、日結生活方式的觀察十分細致;后者從教師視角出發關注二本學生群體,作者講述了來自廣東欠發達地區的二本學生在當代社會有限的上升空間與社會流動可能,并懷疑知識的力量不再能夠與飆升的房價抗衡。

由于題材的稀缺性,兩本書都引起了不小的反響,但缺點也較為明顯——《豈不懷歸》大體上停留于對三和青年的生活白描,雖提到了落腳城市的概念以及三和青年落腳的困難,但還是將三和青年問題的解決寄托在教育改革之上;《我的二本學生》也僅僅是描述追蹤學生的發展,作者作為一位老師,還是希望學生能夠先能謀得一份安定的生活,要認識到人必須先活著,似乎對追求穩定本身缺少進一步的反思與追問。

如果與今年引入的《回歸故里》相比,我們能夠更明顯地發現這兩部非虛構作品反思性的局限。《回歸故里》的作者、法國哲學家迪迪埃·埃里蓬深刻地剖析自我,認為自己一路以來的“成功”并不足以作為打破統計數據的示范,更多和他同樣出身的兄弟姐妹還是當上了保安、屠夫和消防員。他要強調的是,人從所謂“貧窮文化”中逃脫并沒有那么容易,社會再生產的鐵律如同卡夫卡《審判》里那個沒有地址的法院頒發的法令,是一種在人們出生之前就已經生效的判決;他曾模仿他人,在面對高級藝術時保持優雅微笑,但始終對躋身其中的中產文化保持懷疑。

在今年引進的外國非虛構作品中,另一本值得關注的作品是何偉的“前輩”、美國作家保羅·索魯的《在中國大地上》。索魯上世紀80年代乘坐火車周游中國,去到了文革后的上海人民廣場,見到了北京夜校里全民學習的熱火朝天,還在廣東見識了萬眾“向錢看”,在昆明翠湖感受廣場歌舞,并與作家蕭乾、翻譯家董樂山、復旦校長謝希德等人交談,都可作為80年代中國的歷史見證。

今年尤其引人注目的還有一系列學者回應現實的作品,包括哲學家陳嘉映的《走出唯一真理觀》以及項飆的《把自己作為方法》。斯坦福大學社學會系教授周雪光疫情時期的文章以及觀察日記,也在中國知識界與文學界引發震動,作家雙雪濤曾有文章回應周雪光的觀點。陳嘉映的著作討論了“好日子”以及人們應當有高于“好日子”的追求,他也強調了德性的重要性,認為德性出自于人性的需求,也回應了在《何為良好生活》之中沒有著重書寫的良好生活與好制度的關系——良好生活應當在好制度之前,倫理生活與制度建設的關系應當是前者決定后者;應當以生活的好壞來評價制度,如果好生活的內涵只有GDP,那么制度就應當是關于GDP的,如果好生活不僅有GDP,那么對制度的評價就更加復雜。

吳琦采訪項飆的《把自己作為方法》一書也切中了許多人關注的重要問題,比如當代青年的“懸浮”狀態。“懸浮”指的是人們焦慮地為了同一個目標跑來跑去,生活理念變得保守,將買房結婚生子以及擁有家庭視為所有意義的基礎——這是因為“懸浮”之后,當下的行為不能成為意義的來源(對家庭意義神圣化的反思也體現在項飆此前為《掃地出門》一書寫的序言當中,他反對將家看做是至高無上的神壇,因為這意味著與公共世界的隔絕);再比如“基礎設施化”的問題,指的是亞洲國家的政府在人力培訓和其他政策上增加投入,為人民創業、增收提供好的環境,但提供基礎設施并不一定意味著人民會實現創業、增收的效果,因為基礎設施的改善、幫助或者培訓,只是在提升潛在性(potentiality),而實際就業、創業和發展的機會并不一定增加。這也可以在一定程度上回應《豈不懷歸》作者以教育作為出路的倡議——對三和青年來說,作為基礎設施改善的教育和培訓的究竟有沒有用?如果現實已經反映出了某種作用有限的結果,人們又該如何應對?

四、新人作家眼中的當代生活

今年90后作家陳春成的小說集《夜晚的潛水艇》引發關注,其收錄的故事有著相似的幻想元素,在某種程度上也都在講述有關沉迷的故事——當人們沉浸在某種技藝中,可以達到與天地共通的境界:沉迷對聯的人,在對聯完整之時,會聽到鳳凰的鳴叫,同時天降清霜;釀酒師混合五行釀出的酒中有無盡的黑,有瑰麗的星云,凡是看過這壇酒的人都對世間事不屑一顧。這種寫法被作者稱為“技近于道”,這種主題其實并不新鮮,汪曾祺、阿城都有類似的故事,然而作者確實有能力將讀者卷入他編織的環境之中,感受到一種快被遺忘的玄妙味道。

以《冬泳》著名的作者班宇也推出了第二部短篇集《逍遙游》,其中同名小說《逍遙游》仍籠罩于東北下崗潮的陰影之下。主角是一對父女,父親是凡事都趕不上趟、只能靠拉腳一類的體力活掙錢的下崗工人,女兒則是需要長期做透析的病人。文學評論家李陀在《沉重的逍遙游》一文中寫道,班宇的小說不僅有一種貼近現實的語言,還捕捉到了一種“灰色霧霾一樣的貧困現實”,一種舊貧困消失之后容易被社會、富人和中產忽略的“新貧困”,并成功塑造了“窮二代”的文學形象。在界面文化的訪談里,班宇也透露,他在小說中的細節——比如主角沒有辦法交采暖費只好去超市待一天——并不是虛構的,而是來自真實的生活經歷,這些人也許不是社會上最慘的,但在生活之外也做不了什么,他們需要每天算計、想著去超市蹭空調的事。

淡豹小說集《美滿》用新鮮的意象展現了國際視野和四處散落的當代生活,這種當代生活也必然包括性別問題與性生活,在這方面,作者顯得坦誠而嚴肅:她的許多表達都是“以退為進”的——比如寫女性一生中漸漸地子宮就比臉更重要了,用看似科學實則工具主義的態度檢視著女性沉默的身體,并以性和生殖反思親子關系和家庭生活,而這樣的寫法遠比那些將性和生殖看作污濁的、侵入的游戲要有莊嚴感。問題在于,當代生活的意象在小說中過于分散,當性、身體與選秀、國際旅行、便利店、近視手術等一同呈現的時候,讀者似乎需要一一辯駁這些意象對作者本人的意義,以至于從真正嚴肅的討論中走神。需要了解的是,如此多的當代意象,究竟是有助于人們順著這些碎片、道理辯駁進入人物的內心,還是包裹住或阻擋了作者真正的表達。

淡豹 著

世紀文景/上海人民出版社 2020年8月

李誕年底出版了小說集《候場》,以自傳體式的、松散的對話串聯全書,雖說不少讀者打出了“真誠難得”的評語,但這本小說來回反復的獨白似乎并不能超出作者作為演員的身份,也正因為如此,書中對于真人秀與娛樂圈的吐槽非常精彩。書中講述了“我”一路走來非常幸運,演藝事業令人內心空虛,并抱怨社會地位驟然升之后人們前倨后恭——與其說是袒露內心自傳體小說,不如說是“我如此頹喪但如此成功”的經驗之談。李誕在書中多次向讀者交代“怪圈”的存在:雖然“我”看透一切都沒意思,但既然大家覺得“我”的曝光有商業價值,那么就讓“我”被觀看吧。

諷刺的是,這本書在被讀者接受時依然無法逃脫這個“怪圈”:即使李誕本人覺得沒什么意思,但不能阻擋人們的贊美。在上海圖書館日前的新書分享會上,劉擎在評價這本書時稱,雖然有人說李誕寫書是“無病呻吟”,然而“有病呻吟”是動物行為,“無病呻吟”才更接近文學,這無疑距離人們通常理解的文學——由命途多舛、仕途不利者書就的文學史,被總結為“文章憎命達”與“詩窮而后工”的文學史——已經有相當遙遠的距離了。人們欣賞李誕“靈魂裸奔”時展現的通透或者擰巴(這二者在書中交替出現,有時是一回事),然而這種“靈魂裸奔”在多大程度上是值得推敲的?項飆在《把自己作為方法》中反思了單一姿態的“通透”,稱深刻是從網狀知識結構中來的,而不是犬儒式的投降回到自己的小世界,因為世界總是改變的,所以一成不變的應對姿態反而是失去生命力的表現。當然,缺乏生命力和不在乎的態度可能本來就是作者想要達到的效果,只是問題在于,青年人的閱畢世事的姿態、關于“看破”的總結陳詞,真的可靠嗎?進一步說,真的值得向眾人宣講嗎?

李誕 著

單向街·上海文藝出版社 2020-11

在國際文學獎項方面,與諾貝爾文學獎相比,布克獎與布克國際獎向來都更敢于將獎項頒發給新作者與處女作。史上最年輕的布克獎得主是埃莉諾·卡頓,2013年獲獎時僅有28歲。今年獲得布克獎的作者道格拉斯·斯圖爾特出生于蘇格蘭格拉斯哥,是一位時尚設計師,現年44歲,《夏奇·貝恩》是他的第一部小說。小說基于個體真實經驗,講述了他自小與母親相依為命的生活,故背景是上世紀80年代因撒切爾主義而日益衰落的礦區小鎮。布克國際獎授予了29歲的荷蘭作家莉涅維德的處女作《夜晚的不適》,小說主人公與作者本人有著相同的成長背景——荷蘭農村的宗教社區,她本人至今仍在奶牛場工作。莉涅維德也成為了歷史上最為年輕的布克國際獎得主。2020年的美國國家圖書獎最佳小說獎也授予了年輕人,44歲的《西部世界》編劇游超凱(Charles Yu)憑借《深入唐人街》獲此殊榮,此前他創作過一些短篇小說,并參與了HBO劇集《西部世界》的編劇工作。《深入唐人街》假設讀者正在閱讀一本關于唐人街的電視劇劇本,華裔主人公在劇中是一個小配角,作者通過這個人物展現了好萊塢對于亞裔男性的陳詞濫調,有外媒評論稱這本書黑色幽默的尖刻程度可以與保羅·比蒂講述種族隔離復辟的寓言小說《出賣》媲美。

05 疫情之下的寫作、出版與書店

2020年是特殊的一年,新冠疫情對全球文化界以及文學界造成沖擊顯而易見。此次疫情已導致全球包括倫敦書展、萊比錫書展和博洛尼亞童書展在內的諸多重大文學活動取消,一些文學獎的頒獎儀式延遲或者轉至線上舉行。

全球疫情影響到了所有人的具體生活,其中也包括作家群體。在居家隔離期間,多位作家以日記的形式記錄了疫情期間的生活或思考,比如法國作家、龔古爾獎得主、《溫柔之歌》作者蕾拉·斯利瑪尼就記錄了自己從3月離開巴黎、與孩子在鄉下居所的隔離生活,她田園詩一般的寫法激發了部分評論者的不滿情緒,矛頭直指作家在舒適環境中談論階級不平等的“典型的精英做派”。疫情期間的見聞也更新著作家的“末日想象”,兩屆普利策獎得主、美國作家科爾森·懷特黑德在接受采訪時表示,當年如果他預料到今日人們爭奪衛生紙的情形,一定會把末日寫得更無聊些——此處他所指的是出版于2011年的小說《第一區》(Zone One),故事講述的是在世界末日后的美國,一種傳染性病毒將人類變成了僵尸。“在對流行病的巨大恐懼下,會發生很多荒唐小事——人們在雜貨店里為爭奪物資而爭吵,地鐵司機不得不吸入乘客呼出的空氣,這就是瘟疫小說的內容。還有一種反常的做法,就是當著別人的面咳嗽來嘲笑他們,因為他們戴著口罩而你沒有。”

在今年普利策獎公布前的致辭中,普利策評委會主席娜·卡內迪也表示,新冠疫情展現了艱難時期文學藝術在人類精神領域的力量,鼓舞我們度過這恐懼與不安的時刻;第一屆普利策獎公布于1917年6月,恰好是1918年大流感爆發前夕,而今天的“困難時刻”也使得獎項更有意義。與普利策獎不同,今年10月的諾貝爾文學獎對疫情沒有做出明顯的反應,將獎項授予美國詩人露易絲·格麗克,詩人歐陽江河在接受媒體采訪時稱,瑞典文學院在疫情之年選擇了小眾詩人——沒有對疫情有所反應,而是做出了文學的選擇,對此他心生敬意。

書店業在疫情期間也面臨艱難局面。不少品牌書店都向公眾宣布陷入困境。今年2月單向空間發出一封眾籌救助信,稱書店陷入絕境,預計2月收入較往年下滑八成,單向空間合伙人、作家許知遠在求助信中邀請公眾成為書店“共同體的一員”并“捍衛我們篤信的價值”,求助分為50元、200元至800元幾個檔次,每個檔次對應的權益不同,從紀念卡、單向歷到成為《單讀》的榮譽出版人。言幾又書店也在公眾號發表文章,題為“特殊時期言幾又致顧客的一封家書”,稱書店有30家門店處于無法營業的狀態;之后言幾又采取了一系列應對措施,比如開發線上銷售系統,并與外賣APP合作,讀者下單后即可送貨到家。然而據“36氪”在今年2月的采訪,與這些知名品牌書店相比,疫情期間更受影響的是自營中小書店,因其既缺少關注度,又沒有融資渠道,只能積極自救,許多實體書店都采取了包括線上促銷、電商合作以及網紅直播的措施。位于南昌的青苑書店在疫情期間參加了廣西師范大學出版社組織的“燃燈計劃”行動(這個計劃的內容是邀請作家進行線上分享,由出版社承擔直播的成本,并與書店社群進行內容共享),也策劃了“疫情問答錄”的活動。

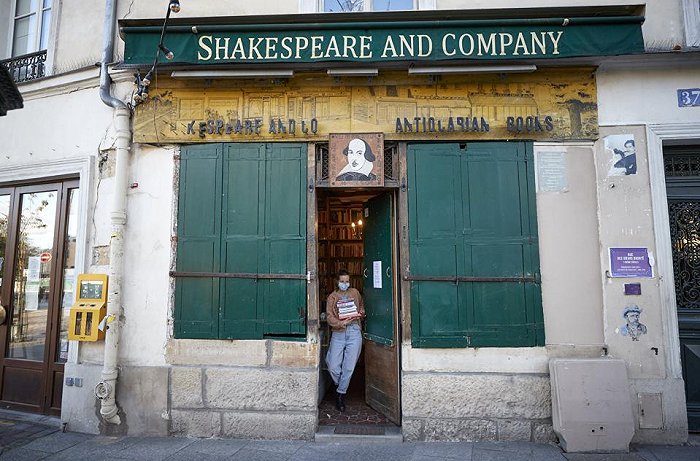

國外也有多家書店向公眾發出求救訊號,幸而都得到了回應,其中就包括著名的紐約Strand書店、巴黎莎士比亞書店和舊金山城市之光書店。10月,Strand書店老板在社交網站上發起求助,稱這家書店雖然成立93年以來經歷了一切,包括大蕭條、兩次世界大戰、大賣場書店、電子書和網絡巨頭,而因為新冠病毒的影響,書店無法在人流量大幅下降,旅游業幾乎完全停滯,店內活動為零的狀況下生存下去。在求助信發布之后,書店接到了2.5萬個訂單,銷售額接近20萬美元。與Strand書店幾乎同時,世界上最著名的書店之一莎士比亞書店因為疫情影響銷售額下降八成,在面臨第二輪封鎖前,向讀者發出郵件求救。這家創辦于1919年的書店,在20世紀初期與許多著名作家建立了親密的聯系,海明威、菲茨杰拉德、詹姆斯·喬伊斯等人都是這里的常客,求助信發出之后書店收到了不少訂單。今年更早的時候,城市之光書店就曾發起眾籌向公眾求救,作為全美首家平裝書店,城市之光1955年曾因艾倫·金斯堡的《嚎叫》而廣為人知,在隔離關店階段,書店沒有任何收入來源,面臨關店的危險,求援后四天內籌得50萬美元善款。

以行業眼光看來,疫情對于出版和圖書業的影響到底在哪里?英國尼爾森圖書研究總監連線參與了今年11月舉行的上海國際童書展,他分析道,疫情對整個英國出版業都有不小的打擊,類似的情況正在全世界發生,對出版商而言,缺少面對面的接觸是非常困難的,因為實體的書展、活動和會議都在減少,更多活動搬到線上進行。此外,由于疫情導致的封鎖,許多圖書出版計劃由原本的4月、5月延遲至年底甚至次年,在改變出版計劃的同時也影響了整個出版業的商業運轉,包括印刷廠的產能,以及書籍如何從印廠裝運到書店。 疫情也改變了作家與讀者的關系,作家本來會更習慣去書店、書展和學校與讀者建立關系,但現在應該如何還原作家和讀者之間的互動,也是出版商應該考慮的問題。

值得一提的是,今年5月因為喬治·弗洛伊德之死而蔓延全美乃至全世界的黑命攸關(Black Lives Matter)運動推動了出版業走向多樣性。隨著反種族主義抗議活動在世界各地繼續進行,一些暢銷書作者開始公開反對以白人為主的出版界。6月,暢銷小說家多蘿西·庫姆森(Dorothy Koomson)抨擊英國出版業“對黑人作家充滿敵意”,并批評那些在社交媒體上發布“令人窒息的言論”的業內人士,此舉受到包括尼伊·帕克斯(Nii Parkes)和庫爾蒂亞·紐蘭德(Courttia Newland)等作家在內的廣泛支持。BLM運動也撼動了出版業的銷量,作家伯納德·埃瓦里斯托(Bernardine Evaristo)和雷尼·埃多-洛奇(Reni Eddo-Lodge)已經分別成為榮登英國小說暢銷榜和紀實文學暢銷榜的第一位黑人女性作家——前者在2019年與阿特伍德平分布克獎獎金,“黑人女性只配得到一半的勛章”遭到批評。

在黑命攸關運動影響至全球文化界之際,取消文化(Cancel Culture)也成為了討論的焦點,黑命攸關運動也導致了多起“取消事件”的發生。“取消文化”懲罰的不僅有明星名流,作家、學者和大學教授也面臨著被“取消”的懲罰,“取消”的意涵包括他們的作品可能會被下架、本人或被迫辭職及解雇。今年文化界幾起有關“取消文化”的事件包括:7月,眾多語言學教授在至美國語言學會公開信中指責知名學者史蒂芬·平克發表漠視種族言論,要求將其從學會杰出名單與媒體專家名單中除名;作家J.K.羅琳因為發表了關于變性/跨性別群體的發言和寫作也面臨被取消的危險。

作為對“取消文化”的回應,《哈潑斯雜志》刊登了一份153名學者與作家聯名簽署的聲明《一封關于正義和公開辯論的公開信》(A Letter on Justice and Open Debate),稱“取消文化”已經威脅了言論自由與民主制度,簽名者包括喬姆斯基、J.K羅琳、薩爾曼·魯西迪、瑪格麗特·阿特伍德、馬丁·艾米斯以及史蒂芬·平克等。總的來說,關于取消文化的討論分化為兩個陣營,反對方認為取消對自由社會賴以生存的自由交流產生了威脅,而支持方認為當今社會對受壓迫人群的言論壓迫是更嚴重的問題。

06 結語:為何尤其需要文學?

在2020年這特殊的一年中,如我們所見,文學并沒有變得不重要,反而與現實更加緊密地交織呼應。我們可以更新閱讀文學大師的眼光,也能夠看到正在崛起的非虛構文類的長處、新作家書寫當代生活的必要性,與此同時,由現實境遇的更迭對作家筆下的人物以及命運產生更深層次的理解。為什么要在這個時候閱讀以及評點文學?這個問題或許應該變為,為什么今年我們尤其需要文學?

如同姜濤所說,閱讀更多的文學,是為了看到別人的生活,觸及之前未見的面貌。例如工人詩歌內有的豐富性與對語言的探索,可能打破以往的知識分子與工人的二元結構,使人們對“他人的眼光”轉化為一種“切身切己的普遍領悟”。如此說來,文學不再是建立在“純真自我與糟糕社會的對峙之上”的在小眾消費品,閱讀文學也不再是焊牢“詩歌與現實之間古老敵意”的行為,而諾獎究竟應該是文學的選擇還是疫情的暗示——這兩個選項或者可以合二為一。

也許,一個人在經歷社交隔離之前,無法理解梭羅所說的隱居的意義;在沒有成為“上班族”之前,不會理解陳映真的“華盛頓大樓”系列;在陷入分期付款與貸款買房之前,無法讀懂《推銷員之死》;在未見識過語言遭受磨難之前,無法讀懂喬治·斯通納……而在經歷了這一切之后,這個人前所未有地體會到他需要文學來理解自己、同情他人,并洞察現實與未來。

參考文獻: