記者 | 董子琪 潘文捷 趙蘊(yùn)嫻 陳佳靖

編輯 | 黃月

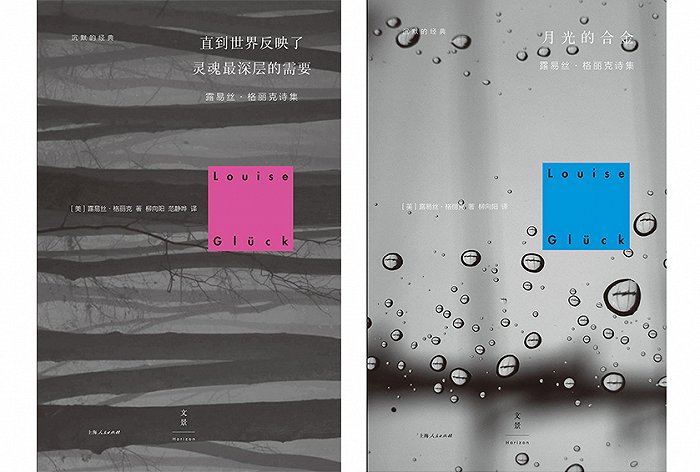

斯德哥爾摩當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午1時(shí),瑞典文學(xué)院將2020年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了美國(guó)作家、詩(shī)人露易絲·格麗克( Louise Gluck)。瑞典文學(xué)院的授獎(jiǎng)辭稱她精準(zhǔn)的詩(shī)意語言所營(yíng)造的樸素之美,讓個(gè)體的存在獲得普遍性。格麗克詩(shī)集《直到世界反映了靈魂最深層的需要》《月光的合金》2016年由世紀(jì)文景/上海人民出版社引進(jìn)。諾獎(jiǎng)文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)審團(tuán)主席Anders Olsson在宣布獎(jiǎng)項(xiàng)時(shí)表示,作家本人得知這個(gè)消息覺得十分驚訝。

世紀(jì)文景·上海人民出版社 2016年

露易絲·格麗克,美國(guó)詩(shī)人、散文家,1943年生于紐約,在紐約長(zhǎng)島長(zhǎng)大,目前在耶魯大學(xué)駐校寫作。她在美國(guó)已經(jīng)贏得了許多重要獎(jiǎng)項(xiàng),包括普利策獎(jiǎng)和國(guó)家圖書獎(jiǎng)。她以自傳性詩(shī)歌出名,目前已經(jīng)出版有12本詩(shī)集,家庭生活、親密關(guān)系是她寫作的主題和重點(diǎn),同時(shí)也著重創(chuàng)傷、欲望以及自然書寫,并以書寫孤獨(dú)、苦澀和寂寞的坦誠(chéng)態(tài)度著稱,讀者遍及美國(guó)以及全球。至此,諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)已經(jīng)有16位女性文學(xué)獎(jiǎng)得主。

露易絲·格麗克其人

01 四歲開始讀詩(shī),“我是個(gè)寫得很慢的人”

在詩(shī)歌隨筆集《證據(jù)與理論》中,露易絲·格麗克說,詩(shī)人這個(gè)詞必須謹(jǐn)慎使用,它不是一個(gè)可以寫在護(hù)照上的名詞。她在回憶成長(zhǎng)經(jīng)歷時(shí)寫道,格言說,詩(shī)人的智力或職業(yè)的標(biāo)志是對(duì)語言的激情,這種激情被認(rèn)為是對(duì)語言最小溝通單元——對(duì)詞語的發(fā)狂反應(yīng),詩(shī)人被認(rèn)為是不能充分理解血紅色這類詞語的人,但她的經(jīng)歷并不是這樣。從四歲起,她就開始讀詩(shī),偏愛簡(jiǎn)單的詞匯,對(duì)詩(shī)中存在的上下文的多種可能性感到著迷。她開始閱讀莎士比亞的詩(shī)歌,后來擴(kuò)展至布萊克、葉芝、濟(jì)慈和艾略特,那時(shí)的她已經(jīng)感受到詩(shī)歌傳統(tǒng)的神奇之處,她最早的寫于五六歲時(shí)的詩(shī)是這樣的:

如果貓咪喜歡煎牛骨/而小狗把牛奶吸干凈/如果大象在鎮(zhèn)上散步/都披著精致的絲綢/如果知更鳥滑行/它們滑下,哇哇大叫/如果這一切真的發(fā)生/那么人們會(huì)在何處?

格麗克回憶道,在她出生的環(huán)境里,任何一個(gè)家庭成員都有權(quán)將其他人的句子補(bǔ)充完整,像這個(gè)家庭的大多數(shù)人一樣,她有強(qiáng)烈的說話欲望,但這欲望經(jīng)常受到挫折,她很早就產(chǎn)生了一種強(qiáng)烈的意識(shí),如果不能精確、清晰地說出觀點(diǎn),說話就沒有意義。在女子普遍無法接受好的教育的時(shí)代,她的母親進(jìn)入了韋爾斯利學(xué)院,并在婚后成為了家務(wù)總管式的道德領(lǐng)袖;而她的父親是來自匈牙利的移民后代,他想要成為一個(gè)作家,但是被認(rèn)為缺乏某些品性,比如對(duì)被拒絕的恐懼的忍耐力。

在成長(zhǎng)階段,格麗克曾嘗試了包括繪畫在內(nèi)的其他藝術(shù)媒介,認(rèn)為自己也有些天賦,但與詩(shī)歌相比,視覺藝術(shù)對(duì)她來說不夠親切,因?yàn)閷懽鞲m合小心謹(jǐn)慎的性格,文本的編輯之處可以保留,而畫家的涂改一旦完成就不可修復(fù)。此外,她作為一個(gè)讀者,也體驗(yàn)到了詩(shī)歌說話的兩種基本模式:一種是對(duì)讀者而言像是知心好友,一種更像是被竊聽的沉思,而她更偏好預(yù)設(shè)著或者渴望著一個(gè)傾聽者的詩(shī)歌。

或許正因其學(xué)習(xí)視覺藝術(shù)的經(jīng)歷,有評(píng)論家認(rèn)為,她為當(dāng)代世界帶來了過去的那種詩(shī)歌與畫面互相交織的理念,她的獲獎(jiǎng)作品《野鳶尾》就清楚地體現(xiàn)了她詩(shī)歌中的視覺色彩。這個(gè)作品分為三個(gè)部分,架構(gòu)在一個(gè)花園之中,想象著三種聲音——花朵、園丁詩(shī)人以及全知全能的上帝。

在耶魯大學(xué)格麗克的詩(shī)歌研討班上,所有人每星期都要提交一首詩(shī),并且閱讀評(píng)論其他人的詩(shī)作,格麗克也不例外。但在長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)半小時(shí)的研討課上,只會(huì)集中討論三首詩(shī)歌。2014年,她在接受《華盛頓廣場(chǎng)書評(píng)》采訪時(shí)表示,一個(gè)人在五分鐘的時(shí)間內(nèi)可以說很多,但新的觀點(diǎn)需要反復(fù)推敲,她認(rèn)為自己寫詩(shī)的過程也是如此,頓悟和靈感不斷,而唯有去凝視、思考這些剎那之光,事情才會(huì)變得有趣。她的寫作方式受其老師、詩(shī)人Stanley Kunitz影響。

“我可以從一首詩(shī)中窺見它的力量和新鮮感、一種令我珍視的東西,但在某些地方,它又變得枯萎、凝滯——他(Stanley Kunitz)總是能正確地指出這些地方并把稿件退還給我。他都說了些什么呢?不是‘回到圖紙板上去’。它更多地與勞作相關(guān)——‘拿著鐵鏟回到田野里去’、‘回去修高速路’。我想,這是我所相信的那種獻(xiàn)身,因?yàn)槲沂莻€(gè)寫得很慢的人。”

作為一位詩(shī)歌領(lǐng)域的教育者,格麗克對(duì)教學(xué)非常有熱情,和年輕的詩(shī)人在一起探討詩(shī)歌為她的寫作提供了能量,她調(diào)侃自己是德古拉,渴望年輕人的血液。這種教學(xué)熱情和她年輕時(shí)的一段經(jīng)歷有關(guān)。她曾經(jīng)在閱讀Peter Streckfus的作品時(shí)感到歉疚,因?yàn)樗X得自己從中竊取了靈感,為此她專門打電話向Streckfus致歉。但Streckfus對(duì)這件事的想法和他截然相反,他說:“我覺得這很棒。這就是寫作者應(yīng)該做的——我們處于對(duì)話之中。”格麗克坦言,自己從年輕一代詩(shī)人那里獲得了很多啟發(fā)。

02 古典主義的姿態(tài)與對(duì)“自白派”的超越

柳向陽是露易絲·格麗克在國(guó)內(nèi)的主要譯者,他翻譯的格麗克詩(shī)集《直到世界反映了靈魂最深層的需要》《月光的合金》出版于四年之前,此后也翻譯過這位作家的詩(shī)論與散文。在接受界面文化采訪時(shí),柳向陽評(píng)價(jià)諾獎(jiǎng)得主格麗克“作為當(dāng)代詩(shī)人是劍走偏鋒的”。他認(rèn)為其詩(shī)歌生涯有兩個(gè)明顯要點(diǎn):一是繼承古希臘傳統(tǒng),一是超越“自白派”傳統(tǒng)。

“她主要是回到古典,研究古希臘。當(dāng)代詩(shī)人里有人會(huì)寫一點(diǎn)點(diǎn)古希臘的東西,但是像她這樣做是很少的,”柳向陽稱。格麗克被稱為具有“古典主義的姿態(tài)”,因?yàn)樗?jīng)常對(duì)于希臘和羅馬神話進(jìn)行重新改寫,例如冥后珀耳塞福涅、德墨忒爾的故事。在《野鳶尾》之后的首部作品《Meadowlands》里,格麗克也使用了《奧德賽》里俄狄浦斯和佩內(nèi)洛浦的聲音來書寫當(dāng)代婚姻幻滅的故事,從當(dāng)代生活出發(fā),她寫出了《奧德賽》式的的困境:家庭生活中的妥協(xié)、親密關(guān)系里的殘酷之處以及日常生活的瑣碎與沮喪。

在早期作品中,格麗克關(guān)注失敗戀情的后果、災(zāi)難性的家庭沖突以及存在主義絕望感,包括《野鳶尾》在內(nèi)的作品都帶領(lǐng)讀者通向她最為深沉親密的情感,而她較晚完成的作品則持續(xù)探索著自我的痛苦。正因?yàn)樗掷m(xù)而有效地書寫失望、拒絕、失敗和孤獨(dú),評(píng)論者也經(jīng)常將其詩(shī)歌的氣質(zhì)形容為灰暗凄涼。也有評(píng)論家認(rèn)為她關(guān)注的焦點(diǎn)就在于背叛、道德、愛和與之相伴的失落感,她就是“那個(gè)墮落世界的中心”。

在超越“自白派”方面,柳向陽與我們分享了對(duì)她個(gè)人經(jīng)歷的一些了解。因?yàn)橛袇捠嘲Y和失眠,格麗克瘦得很厲害,需要心理治療,她中學(xué)沒有上完就輟學(xué)了。在柳向陽翻譯的《證據(jù)與理論》一書第一篇中,格麗克為自己厭食癥的悲劇下了一個(gè)定義:“厭食癥的悲劇在于,目的并非自我摧殘,但結(jié)果卻經(jīng)常如此,厭食癥建立了一個(gè)室內(nèi)的標(biāo)志,打算用于展示對(duì)需要、饑餓的蔑視,顯得完備自足。”

格麗克把疾病變成了寫作的底料,有人于是稱她為“后自白派”——“自白派”的詩(shī)人,比如西爾維婭·普拉斯、安·賽克斯頓,都自殺了,人生是死路一條。柳向陽說,“格麗克最早也是沿著‘自白派’的道路來走的,但后來她戰(zhàn)勝了疾病,方法就是借古希臘神話來寫自己,從而超越他們。具體的技巧比較多,最典型的就是心理學(xué)的方法,因?yàn)樗约航佑|了長(zhǎng)期的專業(yè)心理治療。”

除了譯者的身份,柳向陽自己也寫詩(shī),“一看她的詩(shī)歌,我覺得很好,所以在2006年到2016年期間一有時(shí)間就在譯路易斯·格麗克,當(dāng)時(shí)我也在譯杰克·吉爾伯特的詩(shī)。”在回憶翻譯格麗克詩(shī)集的契機(jī)時(shí),他說,“她在美國(guó)很有名,但國(guó)內(nèi)沒有人在譯,吉爾伯特在美國(guó)也不出名,詩(shī)選也都不選他。露易絲·格麗克的《直到世界反映了靈魂最深層的需要》是我和好朋友范靜嘩一起翻譯的。”

格麗克獲獎(jiǎng)讓這位譯者感到意外和吃驚,“但我覺得諾獎(jiǎng)總歸是有眼力,我們也需要往偉大傳統(tǒng)回歸,回到純文學(xué),回到詩(shī)歌。我覺得(諾獎(jiǎng))老在外面(關(guān)注)那些太通俗的東西,應(yīng)該回來了。諾貝爾獎(jiǎng)應(yīng)該是理想主義的,而純文學(xué)最能代表我們內(nèi)心。”他接著說,“我一直認(rèn)為村上春樹、阿多尼斯是不會(huì)獲獎(jiǎng)的。”

獲獎(jiǎng)詩(shī)人的兩部中譯本詩(shī)集包含在世紀(jì)文景推出的“沉默的經(jīng)典”詩(shī)歌譯叢中,該系列的策劃人昆鳥表示,這兩本書已經(jīng)集齊了格麗克當(dāng)時(shí)已有的全部詩(shī)集,可以說全面展現(xiàn)了詩(shī)人不同時(shí)期的風(fēng)格變化。他認(rèn)為,格麗克前期的創(chuàng)作既有自白派的影子,也有狄金森的感受方式,但或許不如狄金森利落通透,到了后期,她才開始展現(xiàn)出大師氣象,詩(shī)風(fēng)沉實(shí)開闊。“后來變得沒那么炸了,很蘊(yùn)藉,像玉石,有光澤、堅(jiān)實(shí)、深厚。我更喜歡她《野鳶尾》之后的作品,看似平淡,但力道很足,越來越老道。厲害人。”昆鳥說。

眾議2020諾獎(jiǎng)

01 諾獎(jiǎng)垂青詩(shī)歌:詩(shī)人是冷門選擇還是安全選擇?

作為一位小說家和格麗克的讀者,趙松認(rèn)為,諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給露易絲·格麗克,是給予那種低調(diào)綿延而又極具靈魂映射屬性的詩(shī)歌和“為一種使命而生,去見證那些偉大的秘密”的詩(shī)人的“高光認(rèn)證”。

而“高光”與否在同為詩(shī)人的王寅看來是存疑的。首先,他曾關(guān)注過露易絲·格麗克的作品,卻并沒留下太深的印象。在接受界面文化采訪時(shí),王寅表示,格麗克獲獎(jiǎng)并不令他感到意外。他說,作為一名已經(jīng)在詩(shī)歌道路上發(fā)展幾十年,積累了大量作品的詩(shī)人,格麗克獲獎(jiǎng)自然是當(dāng)之無愧,但這并不意味著她的詩(shī)最突出的。事實(shí)上,僅在美國(guó)文學(xué)界,與格麗克同等資歷的詩(shī)人也大有人在,譬如戰(zhàn)后一代著名女詩(shī)人喬麗·格雷厄姆、2019年普利策詩(shī)歌獎(jiǎng)得主弗羅斯特·甘德、曾連續(xù)三界獲得“桂冠詩(shī)人”的羅伯特·品斯基等,這些都是王寅心目中值得推崇的優(yōu)秀詩(shī)人。

假如不算2016年獲得諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)的鮑勃·迪倫,距離上一次詩(shī)人獲得這一獎(jiǎng)項(xiàng)已經(jīng)過去了10年(2011年瑞典詩(shī)人托馬斯·特朗斯特羅姆獲獎(jiǎng)),這讓王寅覺得今年諾獎(jiǎng)?lì)C給詩(shī)人是件好事,“因?yàn)檫@能讓我們更多地去關(guān)注詩(shī)歌,或關(guān)注一些不太知名、不被大眾熟知的詩(shī)人,從這一點(diǎn)看,諾獎(jiǎng)起到了很大的積極作用。”但同時(shí),王寅也注意到,國(guó)外詩(shī)人對(duì)諾獎(jiǎng)的關(guān)注熱度并不高,不像中國(guó)如此看重。近年來,為策劃“詩(shī)歌來到美術(shù)館”項(xiàng)目,王寅曾接觸過來自不同國(guó)家背景的詩(shī)人,其中也有諾獎(jiǎng)的熱門人選,他們普遍對(duì)此泰然處之。“可能在他們眼里(諾獎(jiǎng))就是一個(gè)比較有爭(zhēng)議的獎(jiǎng),它的歷史很久,但它的權(quán)威性和公正性實(shí)際上是一直受到質(zhì)疑的,”王寅說,“如果哪一天中國(guó)的作家也心態(tài)這么好,可能會(huì)產(chǎn)出更好的創(chuàng)作。”

在他看來,諾獎(jiǎng)沒有那么神奇,得了諾獎(jiǎng)不代表名垂青史,也不會(huì)因?yàn)橹Z獎(jiǎng)就改變一個(gè)文學(xué)體裁的走向和命運(yùn),因此,人們沒有必要為諾獎(jiǎng)如何評(píng)選、是否公正等問題爭(zhēng)論不休。假如諾獎(jiǎng)是一個(gè)公正客觀的文學(xué)獎(jiǎng),那么只需要看文學(xué)作品是不是足夠好,與性別、種族、語言都沒有關(guān)系;假如諾獎(jiǎng)需要平衡種種因素,那它是否以歐美為中心也并不重要,因?yàn)樗鼰o論如何都不可能達(dá)到完美的平衡。

詩(shī)人、《詩(shī)歌與人》主編黃禮孩在2005年設(shè)立了“詩(shī)歌與人·國(guó)際詩(shī)歌獎(jiǎng)”,他昨晚在社交媒體上稱,自己曾有打算將2019年的該獎(jiǎng)項(xiàng)頒給露易絲·格麗克,并通過譯者柳向陽聯(lián)系了她,但彼時(shí)詩(shī)人已有76歲高齡,來中國(guó)領(lǐng)獎(jiǎng)有些困難,且該獎(jiǎng)項(xiàng)此前不久曾頒發(fā)給另一位美國(guó)女詩(shī)人麗塔·達(dá)夫,所以“猶豫了一下,沒有因?yàn)樗齺聿涣酥袊?guó)而堅(jiān)定地頒獎(jiǎng)給她”。如今她捧得諾獎(jiǎng),黃禮孩一方面為她感到高興和祝賀,一方面也“為自己錯(cuò)過她而感到遺憾”。

02 文學(xué)世界中心之爭(zhēng):美國(guó)文學(xué)勢(shì)頭正盛?

露易絲·格麗克獲諾獎(jiǎng),也是自2016年鮑勃·迪倫之后美國(guó)詩(shī)人再一次捧得諾獎(jiǎng)桂冠。在鮑勃·迪倫之前一位獲得諾獎(jiǎng)的美國(guó)作家是托妮·莫里森(1993年),其間相隔足有23年。黃禮孩也在社交媒體上分享了自己的這一觀察,“當(dāng)今美國(guó)的好詩(shī)人比較多,今年給露易絲·格麗克既意外又正常,評(píng)委也有自己的偏好,但繼鮑勃·迪倫之后很快又有美國(guó)詩(shī)人獲獎(jiǎng),從中我們看到瑞典人對(duì)美國(guó)文化的傾向,也看到在全球語境中,美國(guó)文化處于某種優(yōu)勢(shì)中。”

事實(shí)上,自2008年起,美國(guó)作家獲得諾獎(jiǎng)的希望開始走低,時(shí)任瑞典文學(xué)院常務(wù)秘書的Horace Engdahl認(rèn)為,美國(guó)的作家都“對(duì)他們自己大眾文化的潮流太敏感。”他稱,“美國(guó)太孤立隔絕了。他們翻譯得不夠,也不真正參與到文學(xué)的對(duì)話中來……當(dāng)然了,所有的大型文化中都有好的著作,但你不得不承認(rèn),文學(xué)世界的中心仍然是歐洲,不是美國(guó)。”

諷刺的是,1930年,第一位獲諾獎(jiǎng)的美國(guó)作家辛克萊·劉易斯就曾提出讓歐洲世界非常熟悉的本國(guó)文學(xué)批評(píng),他認(rèn)為,“美國(guó)還沒能夠產(chǎn)生出一種文明來滿足人類的深層需求,小說家、畫家、雕塑家都在非常孤獨(dú)、充滿困擾地工作”,美國(guó)文學(xué)是“一塊未開墾的邊緣地區(qū)”。

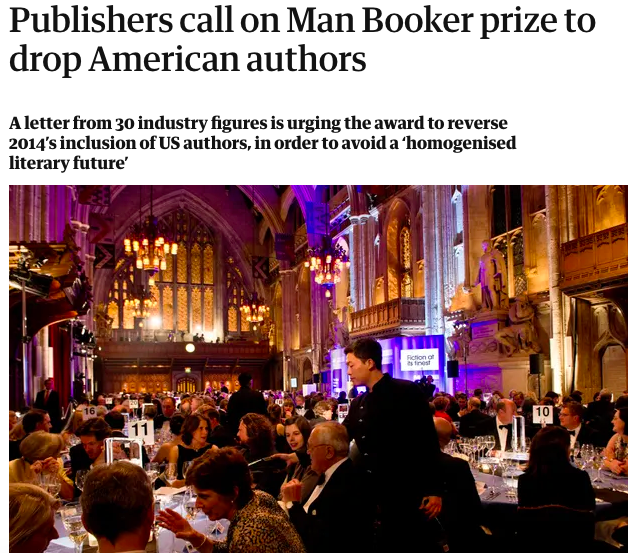

多年以后,美國(guó)“邊緣地區(qū)”的文學(xué)形象情況依舊。從2014年起,另一重磅文學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng)布克獎(jiǎng)的評(píng)選面向美國(guó)作家作品開放,這一新聞引發(fā)了評(píng)論家們對(duì)于“美國(guó)文學(xué)污染”的擔(dān)憂。英國(guó)小說家菲利普·亨舍爾認(rèn)為,美國(guó)小說總是向著全世界喊話,而非根植于地方性。他在一篇題為《這是布克獎(jiǎng)的終結(jié)》的文章中寫道:“這些美國(guó)作家無法只書寫一個(gè)異域,而不將這個(gè)異域放到美國(guó)這樣令人舒適安心的語境中來,所以一個(gè)本地人一直在本地生活而不是晚年移居辛辛那提(美國(guó)的一個(gè)城市)的小說不再有了。”

在此之后的2016年,布克獎(jiǎng)由美國(guó)作家保羅·比蒂捧得——他也是史上第一位贏得該獎(jiǎng)項(xiàng)的美國(guó)作家,2017年的布克獎(jiǎng)又由美國(guó)作家喬治·桑德斯摘得,不少作家站出來批評(píng)布克獎(jiǎng)“含美量”過高。2018年3月,包括阿特伍德、伊恩·麥克尤恩、扎迪·史密斯在內(nèi)的多位作家向布克獎(jiǎng)發(fā)出呼吁,讓美國(guó)作家從獎(jiǎng)項(xiàng)競(jìng)選中退出。在更早的時(shí)候,30家英國(guó)出版商聯(lián)名簽署公開信,呼吁布克獎(jiǎng)撤回允許美國(guó)作家參評(píng)的決定,聲稱如果不這樣做,文學(xué)在未來將面臨同質(zhì)化的風(fēng)險(xiǎn),評(píng)選規(guī)則或許意在讓布克獎(jiǎng)更加國(guó)際化,卻使得獎(jiǎng)項(xiàng)的國(guó)際化程度降低,讓其他作家成為了犧牲品。但媒體評(píng)論區(qū)也有讀者表示,“美國(guó)作家統(tǒng)領(lǐng)了全球,是因?yàn)槭聦?shí)上美國(guó)作家的小說寫得最好……你不能因?yàn)槟阋斄耍憔透囊?guī)則,除非你是特朗普。”

從今年的情況來看,歐洲作家和出版商的擔(dān)心也許不無道理——2020年布克獎(jiǎng)短名單的六位入圍者中,有5位來自美國(guó)或持有美國(guó)身份。

在此前一個(gè)簡(jiǎn)短的線上采訪中,評(píng)審團(tuán)主席Anders Olsson在被問及新冠如何影響到諾獎(jiǎng)評(píng)審工作時(shí)表示,一切照舊,唯一不同的就是開會(huì)和交流的方式改變了,就像世界上其他正在經(jīng)歷疫情的人們一樣,但不變的是“對(duì)文學(xué)品質(zhì)的關(guān)注”,他說,“每一年我們都會(huì)對(duì)到底何為文學(xué)品質(zhì)進(jìn)行激烈的探討,但最終關(guān)心的還是文學(xué)的普遍性和全球性,也依靠那些可以從全球范圍內(nèi)提名的專家。” 全球化這個(gè)線索,也與露易絲·格麗克得獎(jiǎng)的結(jié)果遙相呼應(yīng)。

事實(shí)上,2019年諾獎(jiǎng)文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)審團(tuán)主席Anders Olsson在開獎(jiǎng)前就揭示了評(píng)獎(jiǎng)規(guī)則的變化,聲稱當(dāng)年的獎(jiǎng)項(xiàng)將會(huì)“開拓我們的視野”,扭轉(zhuǎn)這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)長(zhǎng)久以來的“歐洲中心主義”與“男性主導(dǎo)”的頒獎(jiǎng)傾向。最終結(jié)果是,波蘭作家奧爾加·托卡爾丘克獲得2018年的獎(jiǎng)項(xiàng),奧地利作家彼得·漢德克摘得2019年的獎(jiǎng)項(xiàng)。