記者 | 趙蘊嫻

編輯 | 黃月

十多年前,人類曾對互聯網充滿信心,認為信息的無障礙高速傳播能極大豐富我們的視野,加速地球村的形成。現在,這個天真的夢想已經破產,社交媒體上無休止的相互攻訐異常兇猛,不是你死,就是我亡,一個聲音總要設法蓋過另一個,異見常常招致毫無道理的謾罵和人身攻擊。我們無比迫切地想要結束暴戾的聲量比賽,尋找良性對話的可能。

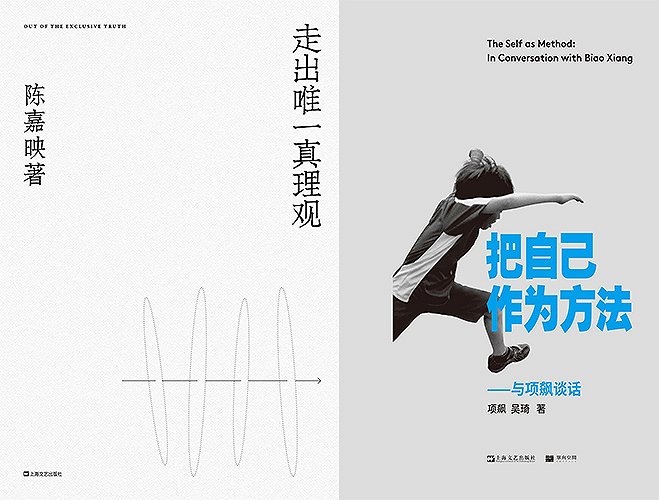

日前,在單讀新書圓桌論壇的最后一場活動“對話的精神”上,哲學家陳嘉映與人類學家項飆進行了一次越洋連線對談。巧合的是,陳嘉映與項飆今年出版的新書《走出唯一真理觀》和《把自己作為方法》都大量使用了對話體。盡管二人對對話有不同的理解,但他們都相信,要建構良好的生活與社會,對話必不可少。在項飆看來,對話暫時地破除了人在社會當中的等級身份,創造了一個相對平等的社會。陳嘉映則提醒,對話的目的未必是要達成共識,如果抱著一定要“勸服”“爭取”對方的心態進行對話,那么就有滑向“聲討”的危險。

對話不是為了達成共識,而是為了反觀自我

對話為什么重要?盡管是兩位知識分子的對談,項飆還是從自己的日常與田野經驗入手,分析了對話在生意場上的重要性。從北京的浙江村到澳大利亞的全球“獵身”,項飆的研究大多與商人、勞工緊密相關。“生意能不能做成,很多時候就是看聊不聊得來”,在較為低端的市場,許多交易沒有固定的價格、規則可循,商人之間的信任與預期,是在聊天的過程中逐步建立的。

通過聊天來確立人際關系和自我的位置,不獨商人如此,幾乎所有人都會這么做。例如說,中國酒宴上的人和聊天敬酒的順序、說話的姿態語氣,都是對其背后關系的揭示。在酒精的作用下,原有的邊界可以暫時被打破,本來拘謹的上下級關系可能在飯桌上一時變得親密,聊天為人們提供了偶爾破除邊界的機會,允許一定程度的發泄。再往前推一點,人們在吃飯時出于好奇的聊天把個體的經驗放置在其身份地位之前,項飆認為,這有利于構建相對平等的社會,或者至少能為人提供更多的尊嚴感。

但陳嘉映質疑說,這種“寬泛的對話是否是真正有效的對話”,談到平等,“是不是越平等越好”。在《走出唯一真理觀》中,陳嘉映便格外警惕“世界的拉平”。他認為,當今的世界,the many代替了the few,成為世界中心。過去的人們向上仰望,通過“紀念碑”的方式看世界,現在的問題是社會的平民化消解了紀念碑,人人都朝下看,只關注技術和物質層面的提升,而不講求精神思想。

此外,陳嘉映還指出了一個對對話常見的誤解。“今天,人們通常將對話理解為一個談判式的東西。一說對話,最后就要達到共識,變成討價還價的買賣。”這并不是要指責生意場上的談話是不真誠“偽裝”,而是要指出,學術與日常生活中的談話與買賣、政治不同,“它們很少抵達過共識。”在他看來,思想的對話、普通的對話的目的不是為了達成共識,而是借助對話來修訂、深化自己。項飆也以為,與學術而言,對話是理解抽象理論的唯一辦法,“聊天讓你看到,對方是如何理解一個你自以為理解的抽象原則,他在自己的生活經驗里面如何進行把握。”

上海文藝出版社 2020年

網絡上單一維度的自我呈現只看觀點,不看為人

互聯網上的罵架是當今社會缺乏對話精神的典型代表,一種觀點認為,網絡取消了人們物理上的面對面,因而降低了冒犯、攻擊他人的代價,從而放任了沒有節制的情緒表達。陳嘉映認為,這種觀點把那么高昂的情緒當作本就存在的事物是非常可疑的。“社交平臺不是說給了我們一個渠道,去表達我們的情緒,它很有可能是‘極化’了情緒。觀點亦然。”換句話說,我們在網絡上看到的情緒和觀點很大一部分是程序化的技術制造出來的,項飆稱之為“非自然的語言與表達方式”。

社交平臺上單一維度的自我呈現,是對話難以進行的又一原因。人一上網,特別是再多發幾句言,就好像有了個“人設”的牌子。這種人設不一定是虛假的、純制造的,它很有可能是真實的“我”,但只是“我”的很小一部分。但為了維持人設的連貫性,對準網絡的永遠就只有這個平面的我。陳嘉映談到,在小社群里面,我們每天要應對不同的人和場景,因而需要不斷調整我們用以對外的面孔,不斷“轉身”,正是在“轉身”之中,人才能變得立體。項飆提出的“附近”的概念,也是強調物理空間對多面性呈現的關鍵作用。在網絡上,我們每天都在與陌生人擦肩而過,也就沒有了轉身的必要。

另一個值得警惕的事是,網絡上單一維度的自我通常由政治觀點組成。陳嘉映以為,與為人相比,觀點是很好偽造的。這也是為什么觀點幾乎成為網絡上拉幫結派的唯一標準。

此外,陳嘉映與項飆還談到了男性對話意識的薄弱。他們認為,這可能與男權社會的歷史有關。陳嘉映指出,文學作品中打破社會階級界限的通常是女性,男性在歷史上對社會角色有一套固定的自我意識,“這個意識不是指單個個體的自我意識,而是說男性群體的自我意識,”并且他們掌握了規定社會角色的權力,把自己放在有利位置。今天,這樣的性別結構正逐漸瓦解,男性也必須參與到交流互動中來,而不是繼續高高在上,但男性的自我意識還有很強的遺留。

項飆舉出了很多實證研究的例子來支持這個觀察。例如說,移民群體里面,到海外能建立良好人際關系的往往是女性,工人階級的興起實際上也得益于女性家屬在工人居住區的社交活動。“在浙江村,一般兩兄弟間合作很少成功,比較有效的是女性的丈夫與其兄弟的合作,女性在中間扮演調停人。”女性的加入能夠更好地促成生意,這可能與她們長期處于邊緣狀態練就的對話藝術有關。