界面新聞記者 | 湯雨 趙榮美 李丹 王進

此次經濟危機、油價崩盤,源于小小病毒。

小小病毒肆虐全球,各行各業深受影響,石油行業首當其沖。油價崩塌后,大國之間圍繞石油的大戰并未消停。蛋糕更小,爭奪更加激烈也更加慘烈。

國家如何在大國競爭中從容應對,化危為機,為未來發展奠定基礎?

企業如何在槍林彈雨中保持實力,抓住機會,在下一個復蘇浪潮中異軍突起?

本文是《石油大戰:陰謀籠罩?》、《石油大戰:大國博弈》以及《石油大戰:誰是贏家》三篇文章的繼續。希望拋磚引玉,與大家共同研究和探討。

何為石油危機?

何為危機?即面臨危險、禍害的時刻,構成國家、組織或個人生死攸關、利益巨大損失的轉折點或分岔口,必須快速決策并采取措施。

何為石油危機?它是全球經濟、各個國家、組織和企業等受到石油價格的劇烈波動所產生的經濟危機。油價暴跌會產生經濟危機,暴漲也同樣產生經濟危機,暴漲暴跌與經濟危機相伴相生。

迄今為止的所謂“三次石油大危機”,都是由暴漲引發的經濟危機,無一不是由石油輸出國組織(OPEC,下稱歐佩克)發起。

1960年9月,由沙特牽頭若干產油國成立了歐佩克,正式成為控制全球石油產量和價格的寡頭壟斷組織。

1、第一次危機(1973年):1973年10月,第四次中東戰爭爆發,為打擊以色列及其支持者,歐佩克中的阿拉伯成員國宣布收回石油標價權,將其積沉原油價格從每桶3.011美元提到10.651美元,觸發二戰之后最嚴重的全球經濟危機。持續三年的危機中,美國工業生產下降14%,日本下降20%,波及所有工業化國家。

2、第二次危機(1978年):1978年底,全球第二大石油出口國伊朗親美國王巴列維下臺,政局動蕩,同時爆發兩伊戰爭,引發第二次石油危機,全球產量從每天580萬桶降到100萬桶,油價暴漲,從1979年初的每桶13美元漲至1980年的每桶34美元,導致發達經濟體全面衰退。

3、第三次危機(1990年):1990年8月,伊拉克入侵科威特,導致海灣戰爭,伊拉克遭受國際制裁,原油供應中斷,國際油價急升到每桶42美元的高點,發達經濟體加速衰退。

此外,2003年以色列與巴勒斯坦暴力沖突,中東局勢緊張,造成油價暴漲,對全球經濟造成嚴重沖擊。

三次石油價格暴漲引發的全球危機,實際上是石油輸出國組織與石油進口國之間的直接博弈,通過沖擊全球經濟,實現石油輸出國組織期待的利益新格局和全球新均衡。

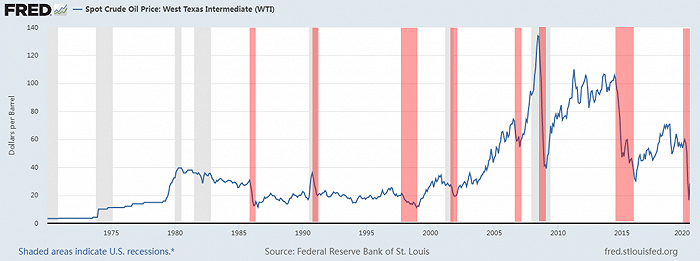

油價能暴漲,也能暴跌。最近40年來,油價發生了八次暴跌。

1、1985年11月至1986年3月,最大跌幅67.15%。暴跌原因:當時國際石油市場持續處于供過于求的狀態,盡管沙特在市場需求疲軟時選擇了削減產量來支持價格,但無法獲得其他產油國跟隨,于是單方面宣布降低售價,向市場瘋狂“傾銷”原油。

2、1990年10月至1991年2月,最大跌幅56%。暴跌原因:海灣戰爭達成停戰協議,石油供給恢復。

3、1997年1月至1998年12月,最大跌幅61%。暴跌原因:亞洲金融危機爆發,全球經濟增速驟降,引發石油需求下降。

4、2001年9月到2001年11月,最大跌幅40%。暴跌原因:互聯網泡沫破裂, 9.11事件突然爆發,全球經濟增速放緩,疊加歐佩克增產,全球市場供過于求。

5、2008年7月至2008年12月,最大跌幅75%。暴跌原因:次貸危機爆發,主要經濟體經濟增速降至負值,全球原油需求連續兩年負增長。

6、2014年6月至2016年1月,最大跌幅76%。油價暴跌原因:頁巖油產量迅速增長,歐佩克試圖通過增產打壓頁巖油產業,全球供需寬松。

7、2018年10月至2018年12月,最大跌幅41%。暴跌原因:中美貿易爭端升級,貿易戰一觸即發,避險情緒促使投資者離場。

8、2020年1月至4月,WIT創歷史地出現“負油價”。暴跌原因:新冠疫情引發需求端萎縮,俄羅斯與沙特等產油國在進一步聯合減產發生分歧,歐佩克+成員紛紛宣布降價增產。

歷史上,油價大跌的直接原因都是全球經濟衰退、經濟危機或金融危機,原油需求出現明顯下降。全球需求疲軟傳遞到供給端,引發石油生產國之間的博弈。需求國,特別是需求大國,經常乘人之危,轉危為機。

產油國如何應對?

石油市場是一個全球性的市場,也是一個全球性的江湖。這個市場越來越全球化、越來越一體化。經過一百多年的江湖惡斗,江湖盟主不斷變遷,江湖規矩則逐步穩定。

在這種“看得清”又“看不清”的江湖,產油國如何制造危機,利用危機,化危為機?

產油國政府之所以能夠掌控該國石油產業,主要原因在于這些國家的石油產業大多為國家石油公司掌控,而國家石油公司由政府控股、順從政府意志,接受政府監管。

上世紀三四十年代開始,經歷各種民族運動和斗爭,通過包括強制征收、聯合經營、購買股權、成本補償等各種方式,產油國逐步擠出本國內的國際石油公司(International Oil Company, IOC),將國際石油公司在本國的石油產業國有化,組建國有公司。迄今為止,相比40多個產油國,國有石油公司(National Oil Company, NOC)有超過70家。

顯然,國家與國有石油公司在對外方面利益是一致的,產油國政府聯合國有石油公司積極應對國際市場的變化,以最大化國家利益。

產油國的問題所在:

1、永恒目標:高價售油,賺取更多的收入和利潤;

2、制約條件:自然資源、產油成本、投入預算、產油數量、儲油能力、增長潛能等;

3、堅守底線:保持國家或政權穩定,所謂“匹夫無罪,懷碧其罪”。

在以上的認知下,產油大國的策略一般是:

聯合周邊產油國組成聯盟,做盟主。產油大國不希望石油市場是一個完全競爭的市場,做了盟主,立了盟規,就可以決定產量和價格,從而有資格做成石油江湖的寡頭,實現寡頭壟斷。為此,產油大國必然選擇:

1、與其他大國或盟主既合作又爭斗。合作是為了制造供應緊張和恐慌,達到更高的壟斷,攫取超額利潤;爭斗是為了更多的市場份額和更多的“分贓”;

2、與進口大國保持密切關系,不至于在產油國之間爭斗中失去主要市場;

3、與軍事強國保持穩定關系,在國家內部權力斗爭和周邊國家軍事威脅下,必須有村里的“惡霸”做保護傘。

產油小國的最佳選擇是跟隨,跟隨盟主,搭便車。如果盟主實力不濟,軍事薄弱,難以保護其政權和核心利益時,產油小國也需要交“保護費”,投靠村里的“惡霸”,科威特戰爭就是典型案例。

產油小國在石油江湖上風雨飄搖,更需要國際市場大買家的長期照顧,需要犧牲部分利益長期捆綁需求大國,以避免市場下挫時流離失所。

在歷次發起石油價格暴漲,并引起的全球經濟危機中,沙特及其牽頭的歐佩克取得了預想的成功,其他產油大國和小國也彈冠相慶,深受鼓舞。這是迄今為止組織最成功的國際寡頭之一,可以漠視任何國際貿易規則,只是屈服于政治強權和軍事強國,受村里的“惡霸”震懾。

石油價格暴跌,往往不是全球經濟危機的緣由,而是經濟衰退和經濟危機的后果。

石油價格疲軟,有利于需求國經濟重振,有利于全球經濟恢復,但產油國及石油巨頭難以容忍。聯合減產、提高價格,自然成為產油國和石油巨頭企業的選項。

石油價格長期疲軟,必然導致一些產油國收入暴跌,財政虧空,經濟崩潰,政權不穩。

一些石油資源型國家,已經提早升級、擴張、延長其產業結構,不再單一或主要依靠石油出口,以應對石油價格暴跌的窘境。這些年來,比較成功的國家有阿聯酋、厄瓜多爾和挪威等國。

消費國如何應對?

隨著汽車產業的興起,上世紀二三十年代開始,美國及歐洲各國逐步變成了石油消費大國和進口大國。至上世紀七十年代,美國石油的對外依存度達36%,歐洲主要國家均超過90%。其中,英國達98%、法國99%、西德93%、意大利99%等。

雖然美歐石油對外依存度很高,但在上世紀六七十年代前,全球石油資源主要掌握在美歐控制的國際石油公司,即IOC手中。

1928年9月,全部源于美歐發達國家的世界七大石油公司簽訂了《阿區納卡墾協定》,在此基礎上,形成了國際石油壟斷組織。這七大公司也被稱為“石油七姐妹”,即新澤西標準(之后的埃克森)、紐約標準(之后的美孚)、加州標準(之后的雪佛龍)、德士古(德克薩斯)、海灣、殼牌和BP。

它們通過協定和補充協定,規定各公司的石油生產和銷售限額,劃分全球勢力范圍,控制全球石油核心資產,巧取豪奪全球石油資源,維護國際壟斷價格,賺取全球性的壟斷利潤。1969年,它們的石油產量占當時整個市場經濟世界的60%以上。

石油生產國的主要資源被“石油七姐妹”所掌控。美歐作為全球最大的石油消費國和進口國,通過其掌控的IOC,控制全球石油資源,瓜分全球石油利益,這必然引起石油生產國的抵抗和抗議。

隨著民族主義和NOC的興起,IOC控制的石油資源銳減,并重組為“世界五巨頭”,即現在的埃克森、殼牌、BP、雪佛龍和道達爾。至2019年底,IOC原油產量不超過全球產量的25%。

石油江湖上,IOC和NOC不斷爭斗,也不間斷的合作,其背后都有金融資本、國家力量和國際政治的支配和運作。

NOC成氣候和規模后,歐佩克組織隨之成立,并發動了1972年的石油暴漲危機,NOC終于揚眉吐氣,而發達國家及全球經濟深受其害。

隨之,美國率先倡議建立發達國家能源消費國組織,以制衡石油輸出國組織,并對國際能源政策進行協商。

美國國務院主導制定了聯合原則,計劃建立能源消費國集團,使之不僅能夠對抗歐佩克組織,還可以影響全球石油市場,從而保護自身的利益,著名的“石油七姐妹”仍在全球能源供應體系中保持重要地位。其時,美國國務卿基辛格利用各種外交機會,推行建立能源消費國組織的美國方案。

國際能源機構亦稱“國際能源署”,作為經濟合作與發展組織的輔助機構之一,1974年11月成立。現有成員國29個,即愛爾蘭、澳大利亞、奧地利、比利時、丹麥、聯邦德國、荷蘭、加拿大、盧森堡、美國、挪威、葡萄牙、日本、瑞典、瑞士、土耳其、西班牙、希臘、新西蘭、意大利、英國等,總部設在法國巴黎。

該機構的宗旨是,協調各成員國的能源政策,減少對進口石油的依賴,在石油供應短缺時建立分攤石油消費制度。

該機構實質上是與第三世界產油國NOC相對抗的一個石油消費國的國際組織,在石油市場、節能、新能源開發利用等方面一直采取共同對策,以需求側的壟斷對付供給側壟斷,對有效抑制產油國的暴漲動機和行為有積極意義。

可見,石油需求國的問題所在:

1、永恒目標:穩定并低廉的石油價格;

2、制約條件:國內資源、石油替代、需求增長、財政實力等;

3、堅守底線:保證供給穩定,即能源安全。

在以上認知下,需求大國的策略一般是:

通過政治、經濟、情報、外交、軍事等各種支持,鼓勵其掌控的IOC在國際上收購重要的石油資源,介入NOC的組建和經營。

此外,簽訂長期石油供應合約,投資兼并全球重要的石油核心資產,如港口碼頭、管網、海峽等,投資重要的交通航線和運輸、掌控主要的交易機構、掌控石油行業上中游的技術、裝備和標準等,以從產業鏈、技術、金融和經貿等方面制約石油生產國和NOC。

石油需求大國有動力組建需求國聯盟,以需求壟斷對抗供給壟斷。需求小國有動力加入聯盟,為此,需求國選擇:

1、組建并加入聯盟,愿意就石油儲備量達成協議,以應對生產國組織的突然減產;

2、積極開發本國石油資源,積極發展石油節約和替代技術;

3、積極擴展海外石油資源,支持其掌控的IOC產業鏈在全球延伸,兼并全球石油核心資產;

4、以各種方式,包括軍事、外交、經濟、情報等手段,攪亂生產國聯盟,讓其內斗不和,難以團結一致并聯合行動。

美國牽頭組織了國際能源署,很多需求國“搭了便車”,日本、韓國、新加坡及歐洲各國深受其益。

石油企業如何應對?

此次價格崩盤引發的石油危機,波及到所有石油企業。在《石油大戰:誰是贏家》一文中,我們分析了石油產業鏈上的各類企業輸贏情況。

如何化危為機?這是每一個石油行業相關企業都要面臨的巨大考驗。

原則:首先活下來,未來才有機會。

假設:2020年新冠病毒仍在肆虐, 2021年特效藥或特效疫苗普遍使用,2022年或將回歸正常。

時機:石油相關行業處于歷史低潮,雖然在緩慢回升,但或需到2022年才能回歸正常,即回到2019年狀況。

這場石油危機,或將歷時兩年之久,石油相關企業會如何應對?未來兩年,我們將看到一些現象和趨勢。

1、倒閉。集聚在全球石油行業,特別是上中游,數以萬計的中小企業將難以為繼,破產倒閉,從此消失于石油江湖。

2、破產。資產負債率偏高,收入陡降,財務緊張,后續融資困難,現金流捉襟見肘,難以等到黎明的企業,不得不宣告破產,或者被清算,更多被重組。

3、失業。全球石油行業,特別是上中游,新增投資將大幅下降,中小供應商和服務商也將艱難度日,難以維持,失業潮來臨。企業會將降低成本作為首要目標,行業大規模裁員應大勢所趨。

4、貶值。全球石油核心資產大幅貶值,特別是上游資產,大批石油資產待價而沽。

5、重組。產業相對單一的企業,如果財務允許,或通過兼并收購拉長產業鏈,補齊短板。如果財務困難,重組、并入產業鏈其他企業形成產業互補,應是不少企業的選項。

6、兼并。集團企業,特別是全產業鏈企業,如果有大資本支持,會在這兩年的行業低潮期,乘人之危,兼并競爭對手,壯大其實力和影響力。顯然,有國家資本支撐的NOC應會利用這段時機大舉擴張。

7、收購。行業低潮期,產業資本更加活躍,攜手產業巨頭,在全球范圍跨界收購、重組。

8、延展。一些石油集團將延展其產業鏈至能源相關產業,如可再生能源、氫能、新能源汽車、化工、新材料等,形成綜合優勢。

9、終端。一些能源集團向終端滲透,新的能源技術將更快利用,新的模式將更快實施,特別是分布式能源、能源互聯網、多能互補、綜合能源服務等。

10、絞殺:油價呈現上升趨勢,但每天變化異常、波動劇烈,期貨市場“大魚吃小魚”現象更加突出;主要交易機構仍然是全球市場的中心,每天繼續上演“老鷹抓小雞”的游戲。

石油江湖還是那個江湖,寡頭壟斷依然故我,“三國演義”還在繼續。雖然危機仍在,但全球石油大局難以撼動。危機過后,一些企業或將永遠消失,一些新貴從此誕生。

兩年后,又一批石油新貴出現在全球石油江湖,或許其中一些來自中國和大中華區。

(本文作者單位為國合洲際能源咨詢院。該機構專注于石油、天然氣、電力、可再生能源、新能源、煤炭等能源相關行業的深度研究、評估和咨詢。)