撰文 | 林子人

編輯 | 黃月

在#OscarsSoWhite標簽首次出現的四年后,在反性騷擾運動開始的兩年后,今年的奧斯卡終于在種族和性別平權方面取得了諸多突破性進展。根據外媒Mashable的梳理,有色人種和女性獲獎者的數量前所未有地多,無論是在臺前還是幕后,電影工業鏈條上的“少數群體”終于開始獲得遲到的認可:

《黑豹》的幕后工作者Ruth Carter和Hannah Beachler分別獲得最佳服裝設計獎和最佳藝術指導獎,她們兩人成為奧斯卡歷史上第二位和第三位獲得非表演類獎項的黑人女性;雷吉娜·金(Regina King)獲得了最佳女配角獎,她和Carter、Beachler三人標志著奧斯卡首次在一屆頒獎典禮上同時有一位以上黑人女性獲獎;雷吉娜·金、馬赫沙拉·阿里(Mahershala Ali)和拉米·馬雷克(Rami Malek)均獲得了表演類獎項,標志著奧斯卡歷史上首次多數表演類獎項由有色人種獲得;阿里憑借在《綠皮書》中的精湛演技獲得最佳男配角獎,算上他于2017年首次獲得該獎項(《月光男孩》),他已經是首位獲得兩次最佳男配角獎的黑人演員;華裔導演石之予(Domee Shi)因執導皮克斯的《包寶寶》成為首位獲得最佳動畫短片獎的有色人種女性導演;紀錄片《句點》導演Rayka Zehtabchi是獲得奧斯卡獎的首位伊朗裔美國女性。

最不容忽視的,是本屆奧斯卡的最大贏家、墨西哥裔導演阿方索·卡隆(Alfonso Cuarón)。他不僅憑借《羅馬》收獲了墨西哥電影的首座奧斯卡最佳外語片獎杯,還創造了一個導演圈的新歷史:他是首位獲得最佳攝影獎的奧斯卡獲獎片導演。

如果說去年的奧斯卡關鍵詞是“性別”,那么今年的關鍵詞毫無疑問是“種族”。30多年來與奧斯卡無緣的黑人導演斯派克·李(Spike Lee),終于憑借《黑色黨徒》捧得了自己的首座表彰單體電影的小金人,他沖上臺蹦進頒獎嘉賓“神盾局局長”塞繆爾·杰克遜的懷里,然后掏出兩頁紙發表獲獎感言的一幕,可以說是整場頒獎典禮的最大高潮。他獲獎感言中的一句話也引起了熱議:“今年是黑人作為奴隸開始被販賣到美國的第400周年,馬上就要迎來2020年總統大選,希望大家做正確的事,選擇愛,而不是恨。”

然而在奧斯卡激動人心的平權里程碑下,中文互聯網內再度響起“唱衰”的聲音。在不少評論者眼里,2019是奧斯卡“小年”的重要原因,是奧斯卡過于強調“政治正確”。在《新京報》一篇題為《是什么讓奧斯卡變得工整而乏味》的評論中,作者認為越來越多的奧斯卡入圍電影利用種族牌、女性牌、LGBT牌、階級牌或左翼政治批判牌的“議題營銷”搏出位,最終呈現的是“技術合格、藝術尚可、議題優先、整體乏味”的“應試”影片。

和性別議題相比,種族議題某種程度上來說在中國更加敏感。這一點從中國觀眾對《黑豹》的吐槽中就可見一斑:作為8部奧斯卡提名影片中唯一一部已經在中國公映的影片,《黑豹》的豆瓣評分僅為6.5,是漫威超級英雄系列電影中評分最低的一部。“政治正確”“討好黑人”是這部電影在中國引起反彈的重要原因。作為第三世界國家的觀眾,在西方世界與黑人一樣同為少數族裔的中國人,卻在潛意識中堅持某種“文化霸權”邏輯,這種身份錯位令人費解。

電影的藝術成就高低和是否符合奧斯卡獲獎標準,這在每個人心中固然有不同的答案,然而以“政治正確”作為電影批評的唯一標尺,未免太過狹隘。當人們把影片關注弱勢群體或少數族裔當作惺惺作態、釣名沽譽時,當人們抗議說“讓政治回歸政治,讓藝術回歸藝術”時,實際上也述說了一個事實:無論是試圖完全去除電影中的政治色彩,還是只關注電影的“政治”面向,我們對電影的討論都只能得出不完整的答案。事實上,與“政治正確”有關的指控,恰恰反映了電影的價值不可能只在于單純的藝術價值。在本文中,我們試圖從奧斯卡的種族議題出發,討論三個問題:種族歧視真的和電影質量無關嗎?強調多元性就意味著奧斯卡在迷失方向嗎?當我們指責奧斯卡的“政治正確”時,我們究竟在指責什么?

種族歧視真的和電影質量無關嗎?

2015年,黑人活動家April Reign在看到奧斯卡提名名單都是白人后,首次在社交網絡上發起了#OscarsSoWhite標簽。次年,許多媒體在奧斯卡提名名單公布后不久再次注意到了這個現象。《好萊塢報道》發現,第87屆奧斯卡金像獎是1998年以來的第二次20位表演類獎項候選人均為白人的情況。隨著媒體曝光,#OscarsSoWhite的標簽再度在社交網絡上流行開來,令奧斯卡陷入了嚴重的聲譽危機。

天下苦奧斯卡白人至上主義久矣。在91年的奧斯卡金像獎歷史中,首位獲得小金人的黑人是海蒂·麥克丹尼爾斯(Hattie McDaniel),她憑借《亂世佳人》的奶媽一角于1941年獲得最佳女配角獎。發表完獲獎感言后,這位榮耀加身的黑人女演員只能穿過寬闊的宴會大廳,坐回到距離舞臺最遠的黑人專座,與《亂世佳人》的其他白人劇組成員隔離開來。下一次黑人獲獎是24年后的事了,西德尼·波蒂埃(Sidney Poitier)因主演《原野百合花》獲得了第36屆奧斯卡金像獎最佳男主角獎。又過了27年,最佳女配角獎才再次落到黑人女星的手中——《人鬼情未了》的烏比·戈德堡(Whoopi Goldberg)。

奧斯卡的種族主義問題有多嚴重?Vennage首席數據科學家兼聯合創始人Eugene Woo于2017年撰文給出的回答是,這個問題的的嚴重程度比我們預想得還要高。從1980年到2015年期間奧斯卡表演類獎項的分配情況來看,白人男演員獲獎比例達84%,黑人男演員為10%,西裔和亞裔男演員各為3%;白人女演員獲獎比例達89%,黑人女演員為9%,西裔女演員為3%。奧斯卡的獎項分配情況完全不能反映美國的人口比例情況,在這一方面,西裔演員的情況甚至比黑人演員更糟糕——盡管西裔占美國人口的16%,但只有3%的奧斯卡獲獎者是西裔。

即使有色人種演員在奧斯卡影片中嶄露頭角,他們在很多情況下也只是為了迎合(白人)主流觀眾對他們從屬的種族的某種刻板印象,并在電影中一遍遍視覺強化這些“固定人設”。例如麥克丹尼爾斯獲獎的“奶媽”角色就是一個標準的刻板印象角色,美國喬治·華盛頓大學法學院學者W. Burlette Carter在發表于2011年的論文《發現奧斯卡》中寫到,“受人尊敬的黑人女性必須服侍白人家庭,很少提及自己的家庭背景,通常樹立成一個無性欲的、不吸引人的、身材豐滿的人設。”類似的固定人設還有很多,比如幫助白人主角走出困境的“魔法黑人”(Magical Negro)、勾引人墮落的“放蕩女”(Jezebel or Sexpot)、危險邪惡的“惡棍”(Thug)、咋咋呼呼大大咧咧的“夸張女”(Sapphire)、熱情似火的“拉丁情人”(Latin Lover)、白人主角的“死黨”(Best Friend)或是“高貴的野蠻人”(Noble Savage)。

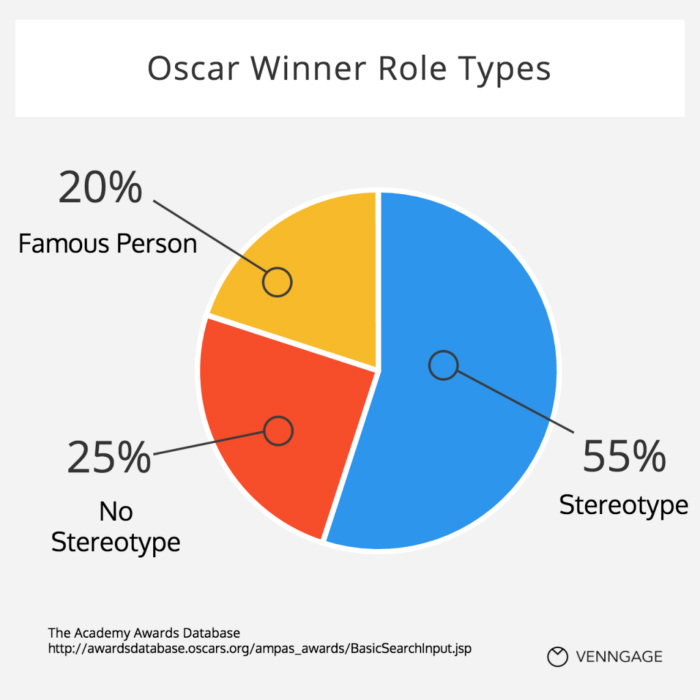

在好萊塢的早期電影中,有色人種演員的人設化情況非常嚴重,比如,麥克丹尼爾斯在獲獎后,又陸續在許多其他電影里演繹了奶媽類型的角色。Woo在梳理1980年到2015年期間獲得奧斯卡表演類獎項的非白人角色時發現,種族刻板印象仍然是主流(55%),只有1/4的角色不屬于任何種族刻板印象。更具體而言,“奴隸/奶媽”(如《為奴十二年》中飾演黑人女奴帕特茜的露皮塔·尼永奧)、“夸張女/放蕩女”(如《午夜巴塞羅那》中飾演瑪利亞的佩內洛普·克魯茲)、“魔法黑人”(如《百萬美元寶貝》中飾演拳擊教練斯凱普的摩根·弗里曼)、“惡棍”(如《老無所依》中飾演冷血殺手Chigurh的哈維爾·巴登),依然是奧斯卡影片中最常見的種族固定人設。

當有色人種演員被限制在種種刻板印象中,并只能憑借這些角色獲得獎賞時,種族與固定人設的偏見也在一遍遍被固化,這種影響會在不知不覺間漫出銀屏,模糊影像世界和現實世界的分野。在觀看奧斯卡影片時,觀眾一遍遍地被告知,黑人/西裔/亞裔演員之所以演這樣的角色,是因為這些角色體現的就是他們所從屬的種族的真實生活,然而,這種帶有種族濾鏡的審視過濾掉了許多生活的真相:平凡和偉大,喜悅與哀傷,高貴與卑劣——人性的至高處和至低處從來不會因為種族不同而不同。如果說電影的存在意義是展示人生的各種可能性,那么在刻板印象的束縛下,非白人演員只能扮演某種為特定劇情服務的工具性角色。這不僅是對少數族群演員的不公,也是對電影藝術性的一種傷害。

于是,我們就能理解拉米·馬雷克手握小金人發表獲獎感言時為什么會這么說了:“由于我的成長環境,我從沒想過自己能演《黑客軍團》的主角,因為我從沒想過有哪個主演長我這樣,我更沒想到自己能演弗雷迪·莫庫里。”作為一位父母都來自埃及的演員,他在很長一段時間里只能扮演中東背景夾雜刻板印象的角色,比如《博物館奇妙夜》系列中的埃及法老,或者美劇《24小時:救贖》中的自殺炸彈恐怖襲擊分子。如果他一直在此類角色中打轉,我們恐怕永遠都無法發現這個演技炸裂的“寶藏男孩”了。

一組更揭露本質的數據來自奧斯卡最佳男/女主角的獲獎情況。Woo發現,這兩個獎項93%的獲獎者是白人,6%是黑人,1%是亞裔,西裔和原住民演員至今還未能在此獎項中有所斬獲。從1980年到2015年,只有5位有色人種演員獲得了奧斯卡最佳男/女主角獎。特別值得注意的是,如果你是少數族裔,獲獎的重要前提是你要扮演一個歷史名人。在這5位獲獎者中,有3位扮演了歷史名人:《末代獨裁》中的烏干達總統艾迪·艾明(福利斯特·惠特克飾)、《靈魂歌王》中的美國靈魂樂歌手雷·查爾斯(杰米·福克斯飾)、《甘地傳》中的圣雄甘地(本·金斯利飾)。今年奧斯卡最佳男主角獎表彰的也是一個少數族裔名人角色(皇后樂隊主唱弗雷迪·莫庫里)。順便說一句,這幾位歷史名人都是男性。

《好萊塢報道》記者Marc Bernardin吐槽得好:“當下由少數族裔飾演主角的沖奧電影,幾乎都是關于那些少數族裔中最出類拔萃的人的。”也就是說,只有少數族裔中知名人士的生活是值得被言說、被影史銘記的,與此同時,白人演員卻有著廣泛的空間演繹任何形態的人生,甚至是獨自一人與熊搏斗也能令觀眾為其演技和絕境下的人性抉擇驚嘆(沒錯,說的就是《荒野獵人》)。我們當然不能否認那些根據真人真事改編的電影有其特殊價值,畢竟真實人物的故事往往更能在第一時間引起觀眾的興趣,但當我們只關注這些題材的少數族裔主演電影時,我們對電影藝術性的判斷——更重要的是,對我們本就缺乏了解的少數族裔人生——也就不可避免變得目光短淺、思維狹隘起來。

強調多元性就意味著奧斯卡迷失了方向嗎?

在很大程度上,上述情況的出現是因為整個行業的系統性問題阻礙了少數群體的發聲。2016年,斯派克·李在宣布拒絕參加奧斯卡頒獎典禮后接受《早安美國》的采訪,談到了電影工業更加不為人知的系統性缺乏多元性的現狀:“我們不在做決策的房間里。當高管們開季度會議的時候,當他們閱讀劇本,決定做什么電影不做什么電影的時候,我們不在那里。”

根據加州大學洛杉磯分校發布的《2015好萊塢多元性報告》,好萊塢各大電影制作公司高管層中92%是白人,83%是男性;在電影制作組層面該比例分別為96%和61%。在6000余名電影藝術與科學學院(下稱AMPAS)成員中,94%是白人,100%是男性——正是他們,決定了哪些劇本能夠被投入制作、哪些演員能夠獲得角色、哪些電影能夠沖奧成功。在如此單調的種族、性別和文化背景下,很難相信美國電影行業不存在偏見。

面對著愈演愈烈的社會壓力,AMPAS率先做出改變。就在《月光男孩》擊敗《愛樂之城》獲得奧斯卡最佳影片獎的2017年,AMPAS吸納了近800名新會員,其中39%為女性,30%為少數族裔。同年,哈維·韋恩斯坦因性侵指控被驅逐出AMPAS。2018年6月,AMPAS吸納了928名新會員(49%為女性,38%為少數族裔),再次提高了會員的整體多樣性:少數族裔比例從15%提升到16%,女性比例從28%提升到31%。諸多評論認為,奧斯卡評委背景的改變對于奧斯卡的走向有重大影響。

從一開始,奧斯卡看的就不單單只是藝術審美,也是價值取向。《虹膜》電影雜志主編magasa認為,奧斯卡“代表了世界上最強大的電影國家所輸出的一種品位典范,這是一只看不見的手,無形中影響著人們拍什么電影,看什么電影”。當這個電影工業最發達的國家頒發全球最有影響力的電影獎,它既是電影行業的風向標,也是美國價值觀的集中展示。《好奇心日報》的一篇評論指出,奧斯卡一方面要承擔人們對社會正義的訴求,一方面也寄托了人們對電影美學的理解。曾經的AMPAS由位高權重的白人男性掌控,對什么電影值得獲獎有單一的闡釋權;但當評委的單一性被打破,奧斯卡的審美也勢必會往多元化的方向發展。當然,在一些人眼中,這是種族包容和文化多元性的進步,但在另一些人眼中,這就是奧斯卡在“迷失方向”。

如果我們承認人們對社會正義的訴求是奧斯卡品位的重要組成部分,而且奧斯卡評委的構成比例正在向美國人口的構成比例靠近(盡管速度緩慢)時,我們便也得承認,所謂的奧斯卡“政治正確”,不是為了安撫吵吵嚷嚷的平權分子而屈尊降貴地擺姿態,而是因為,事實上這已經成為了聲勢越來越浩大的主流價值觀——這正是哈佛大學心理學教授史蒂芬·平克(Stephen Pinker)在新作《當下的啟蒙》中提出的觀點。平克援引諸多研究數據告訴我們,雖然種族歧視、性別歧視和恐同情緒仍然存在且近年來似乎有抬頭趨勢,但進步主義在過去數十年中也絕非毫無建樹。

【美】史蒂芬·平克 著 侯新智 歐陽明亮 魏薇 譯

湛廬文化/浙江人民出版社 2019年1月

皮尤研究中心(Pew Research Center)一項關于美國人對種族、性別和性的觀念變遷的調查顯示,在過去1/4個世紀里,美國人在這些方面的態度經歷了“徹底性的改變”:不認同“白人和黑人可以相互約會”、認同“女性應當回歸傳統的社會角色”、認同“學校董事會應當擁有開除同性戀傾向的老師的權力”的人口比例,均已跌落至30%以下。另一項基于谷歌搜索數據的調查則發現,美國種族主義、性別主義和恐同情緒玩笑的相關網絡搜索量在不斷減少,即使是在特朗普參加總統大選屢屢“口出狂言”的2015年和2016年,這一趨勢也沒有發生改變。該調查進一步發現,搜索“黑鬼”之類的種族主義貶義詞的用戶多為中老年人,從側面反映了種族偏見正在隨著人口代際變遷而減少。從世界價值觀調查(World Values Survey)中我們也可以看到,北美、西歐和日本這些經濟最發達的國家,總體呈現出越是年青一代越是自由開明的態勢,更重要的是,受到開明思想熏陶的年輕人不會在年歲漸長的過程中回歸保守。進步的曲線在可見的未來將一直向上走去。

在美國人的日常生活中,平權運動帶來的進步也是非常明顯的。非洲裔美國人的貧困率從1960年的55%下降到了2011年的27.6%,人均壽命從1900年的33歲提高到了2015年的75.6歲(與白人的差距縮短到三年以內),文盲率從1900年的45%降至目前的接近于零。另外,FBI的數據顯示,1996年至2015年期間,針對各個種族的仇恨犯罪率——除了由恐怖襲擊和整體犯罪率提高引起的增幅外——總體上保持著下降的趨勢。值得注意的是,進步不止在美國發生。全球各地的種族和民族偏見都在不斷減少:1950年,全球幾乎半數國家有針對民族或少數族裔的歧視性法律,到了2003年,只有不到1/5的國家還保留了類似法律。

“沒有哪種進步是人類必需的,但是種族主義、性別主義和恐同情緒對人類歷史造成的危害已然到了亟待改變的地步,”平克寫道,“推動平權運動前進的動力似乎是現代化的浪潮。在國際化的社會里,人們在生活中摩肩接踵,在生意上頻繁往來,最終會發現自己和各色各樣的人坐在同一條船上,這讓他們更容易對他人產生同理心。一樣的道理,隨著人們不得不以公正開明的友好方式,而不是用處于本能、宗教或者歷史淵源的敵對立場與別人相處,任何為偏見和歧視辯護的聲音都將在嚴格的社會審查中被粉碎。”

西方國家價值觀正在穩扎穩打走向更開明、更自由的方向,在這樣的社會氛圍下,奧斯卡的品位勢必也正在相應地做出改變。這種現實趨勢或許才是右翼保守分子氣急敗壞的原因。那么,“政治正確”到底是誰的政治正確?到底是在反對什么、支持什么?

指責奧斯卡“政治正確”時,我們指責的是什么?

影評人批評奧斯卡“政治正確”的一個重要出發點是,“政治正確”附帶的種種條條框框將限制電影的創作自由,導致影片內容“平庸化”。但這種說法其實是忽略了好萊塢電影之所以成為好萊塢電影的原因。作為一個志在全球市場的電影商業體系,好萊塢電影一方面以美國式價值觀為特色——美國人的個人英雄主義、自我實現的價值觀非常適合大屏幕與全球觀眾;另一方面,為了迎合全球觀眾,好萊塢電影也必須越來越普世化。美國經濟學家泰勒·考恩(Tyler Cowen)在《創造性破壞》一書中提出了這一觀點:“整個世界,或甚至僅僅5000萬全球消費者,是很少有意見一致之處的,更大的普世性意味著電影所涉及的是人類的一般特征,但它也可能造成平淡乏味和公式化的處理方法。”

【美】泰勒·考恩 著 王志毅 譯

啟真館/浙江大學出版社 2017年12月

也因為如此,“政治正確”也一直是奧斯卡的自我定位。北京大學中文系教授戴錦華指出,為了贏得更多的觀眾,好萊塢電影必須始終小心翼翼地規避明顯歧視的表述,作為好萊塢電影的風向標,奧斯卡也很少會青睞明顯政治不正確的影片。而今,“政治正確”的邊界又在向外拓展——對少數族裔、女性、LGBT等弱勢群體的關照——對于部分心態保守的人來說,這之所以是個令人跳腳的糟糕現象,殊不知這只是他們還沒有習慣,或拒絕接受這種“新常態”罷了。

但這也不是說我們絕對不能批評奧斯卡的“政治正確”。不過這種批評不是建立在為了避免“獵巫”或“寒蟬效應”而徹底推翻政治正確對電影整個工業鏈條的統攝上,而是我們需要用一種批判性的眼光,去看電影是否真實反映了復雜的人性和多元的經驗,是否揭示了主流觀點未能顧及之處的社會真相,是否啟迪了我們對現實生活和人類生存困境的多重思考。

從這個角度來看的話,我們甚至可以說今年的奧斯卡還不夠“政治正確”。許多批評者認為,獲得本屆奧斯卡最佳影片獎的《綠皮書》本應在探索美國種族主義和種族關系的復雜性上走得更遠,然而這部影片最終呈現的故事卻是——溫和地說是將歷史事實簡單化了(特別是對黑人鋼琴家唐·雪莉的呈現并不真實),嚴重來說是又祭出了“白人拯救者”(white savior)的套路敘事——白人司機在和黑人雇主的朝夕相處中放下偏見,達成種族和解。在這部影片里,主角依然是個白人,種族歧視的頑固和微妙在很大程度上仍然被忽視了。

所以,當我們指責奧斯卡電影的“政治正確”時,我們更應該指向的,是這種對社會現實浮皮潦草的呈現,用強行合家歡的方式遮蔽現實矛盾和問題根源。事實上,這的確是近年來奧斯卡一個值得警惕的現象。戴錦華在點評2018年奧斯卡時指出,入圍奧斯卡的影片實際上并沒有直面反映當下最尖銳、最緊迫的社會議題,而是在昔日尖銳、但今日已經“無害”的社會議題上打轉。在她看來,如果說奧斯卡及好萊塢在“迷失方向”的話,那正是因為它還沒有找到它和當下社會現實的關系:

“因為今天美國社會的重要現實是白人右翼民粹主義的興起,是拉丁裔移民、亞裔移民及主要來自拉丁美洲的非法移民所面臨的新的歧視和迫害。今天,美國黑人故事,事實上結構性的占據了五十年代好萊塢電影中印第安人的位置。即,曾經,講述印第安人故事是為了遮蔽美國社會深刻的種族歧視和美國黑人的悲慘命運。而今天,黑人的、同性戀者故事開始走上前臺,用以屏顯進步,那么這張屏又遮蔽了怎樣的故事?——非法移民、拉丁裔移民、亞裔移民或者“美國后院的第三世界”?在這個特朗普倡導甚或執行美西隔離墻之時代,好萊塢也正在重新尋找它的全球策略與政治正確之路。”

至于對奧斯卡“政治正確”嗤之以鼻乃至破口大罵的部分國人,這個令人費解的現象要求我們厘清背后的成因:他們指責的“政治正確”,究竟是出于對電影先鋒性或審美價值的真誠捍衛,還是出于對弱勢群體企圖打破現行秩序的恐慌?如果是后者,這種自動將自我代入權力上位者的心態是否在扼殺我們的同理心,在社會進步面前豎起犬儒主義的藩籬?正如微博網友“靈魂畫手白閑”所說:“正常的政治正確是‘傾向相對少數和弱勢的群體’,中式的政治正確則是‘維護最強大到可以碾壓所有其他群體加起來的利維坦,容不得它受半點委屈’。”

在一個利己主義盛行的叢林社會,弱者的言說往往被污蔑成“你弱你有理”式的強詞奪理和經過偽裝的巧取豪奪,慕強心態背后躲藏著的卻是深深的不安全感和尊嚴被剝奪感。或許我們應時刻謹記村上春樹那個關于“高墻與雞蛋”的隱喻。2009年,他在耶路撒冷文學獎頒獎典禮上說:

“我們每一個人都或多或少分別是一個雞蛋,是具有無可替代的靈魂和包攏它的脆弱外殼的雞蛋。我是,你們也是。再假如我們或多或少面對之于每一個人的堅硬的高墻。高墻有個名稱,叫作體制(System)。體制本應是保護我們的,而它有時候卻自行其是地殺害我們和讓我們殺人,冷酷地、高效地、系統性地(Systematiclly)。

我們都是超越國籍、種族和宗教的一個一個的人,都是面對體制這堵高墻的一個一個的蛋。看上去我們毫無獲勝的希望。墻是那么高那么硬,那么冰冷。假如我們有類似獲勝希望那樣的東西,那只能來自我們相信自己和他人的靈魂的無可替代性,并將其溫煦地聚攏在一起。”

……………………

| ?)?? 更多精彩內容與互動分享,請關注微信公眾號“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。