在移民浪潮席卷全球的今天,希臘年輕人的選擇顯得有些“特立獨行”:當全球青年都在從農村奔向城市的時候,一部分希臘年輕人正在悄無聲息地遷回農村;當數以百萬計的中東難民跋山涉水涌入希臘的時候,另一部分希臘年輕人正在馬不停蹄地離開這個國家。

危機在希臘駐足十年,百廢待興之中,希臘的故事或許能給全球化的觀察者們提供一個啟示:當經濟危機降臨時,擺在一個國家的年輕人面前的,會有哪些選擇。

到農村去

今年初,28歲的希臘姑娘卡拉波卡(Maria Kalaboka)在拿到了她的法學碩士之后,決定回到老家務農。

卡拉波卡出生于希臘與土耳其交界處的萊斯沃斯島(Lesbos),這是希臘所有島嶼中離希臘大陸最遠的一個,它在近年來由于中東難民的大量涌入而蜚聲國際。一心想要成為律師的卡拉波卡在18歲時離開萊斯沃斯,進入了希臘排名第二的塞薩洛尼基大學(Thessaloniki University)修讀法律。那時候她不會想到,自己有天竟會回到萊斯沃斯,加入父母在荒地上開辟的有機農場,種植橄欖樹和生產橄欖油。

在希臘,農民仍不被廣泛視為一個受尊敬的職業。但卡拉波卡似乎沒有更好的選擇——做出這個決定之前,她已經在求職線上艱難地掙扎了六個月。向律所和公司投出的數百份簡歷如石沉大海,她殫精竭慮,卻連面試也拿不到一個。在確定了行情不會很快好轉起來之后,她看了看已經無法繼續支付的房租和賬單,決定離開城市,搬回農村老家——那里似乎才是身陷危機的希臘仍有生機的地方。

在農場里見到卡拉波卡一家的前一天,希臘剛宣布結束八年紓困計劃。電視里頭反復播放著總理齊普拉斯的演講片段,“今天以后,希臘終于將開啟新的時代”。而電視外頭的卡拉波卡則苦笑道,“扯淡。危機還遠沒有結束”。

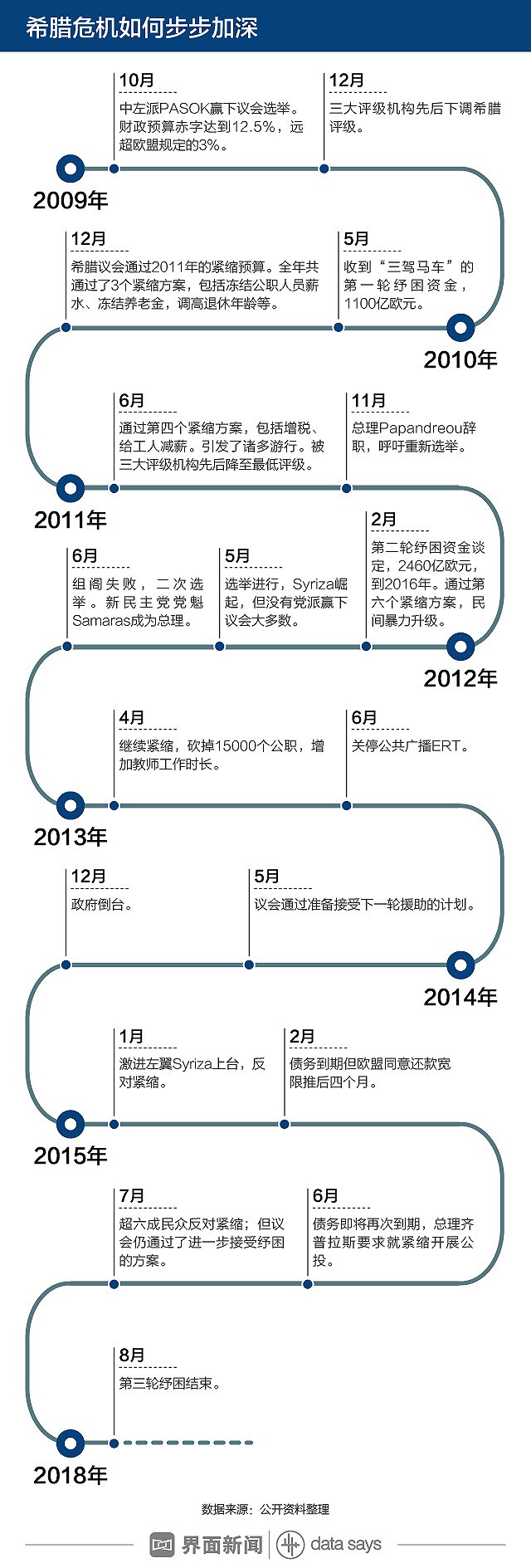

卡拉波卡是數以萬計的、正從城市遷回農村的希臘青年中的一員。十年前,美國次貸危機與隨后而來歐債危機將本就脆弱的南歐經濟拉入谷底,希臘首當其沖。國家信用幾近破產的希臘被迫數次接受極其嚴苛的緊縮條件,以獲得“三駕馬車”(歐盟、國際貨幣基金組織和歐洲央行)的緊急援助貸款。

但緊縮導致了更多的衰退——不僅幾乎摧毀了希臘的社會保障系統,還大幅削減了就業機會。2009到2011年期間,希臘的青年(18-35歲)失業率上漲了一倍,此后始終維持在40%以上。在2013年更達到了58%的歷史性高峰——也就是說,最糟糕的時候,每五個希臘青年里就有三個處于失業狀態。

“公共部門和主要依賴經濟活力的金融、法律等服務行業受到最為嚴重的沖擊。但農產品種植等低附加值的生產性行業,由于主要依靠向其他歐洲國家出口,反而能在危機中維持生計。”希臘知名經濟學家、雅典經濟商業大學教授帕古拉托斯(George Pagoulatos)對界面新聞解釋道。“加之希臘在近代史上并沒有經歷過大規模的工業化,一半以上的人口或多或少仍保有一點自留地。這為人們回到農村提供了可能性。”

許多希臘人或主動或被動地開始了對城市生活的祛魅。根據希臘鄉村發展部的一項調查,在危機最深重的2012-2013年間,居住在雅典和塞薩洛尼基的市民中,有68%曾認真考慮過搬到農村,其中超過一半的人年齡在25-39歲之間。世界銀行數據則顯示,希臘農業人口占全體勞動人口的比例在持續下跌近二十年后于2009年首次出現增長,并從2008年的11.14%持續上升至2013年的13.69%。另據希臘“青年農民聯盟”(The Union of Young Farmers)估算,新增農民里,約有三分之一到四分之一的人年齡在18-40歲之間;并且他們中的大多數從未有過務農經歷。

卡拉波卡無疑又是這群人中的“幸運兒”,父母在農場的積累讓她少走了許多彎路。但那些沒有家庭支持的初次務農者(first-time farmer)則需要獨自白手起家。36歲的柯艾薩斯(Alexandros Kleitsas)在八年前丟掉了雅典的工作,決定回到祖父出生的中部小村莊務農。“最挑戰的部分是,我沒有任何土地上的經驗,必須從零開始,” 柯艾薩斯告訴界面新聞,“再加上,農民也不只是跟土地打交道。比如,希臘有不少針對農產品的補貼,但申請過程極其官僚,初次務農者很難得到。”

但柯艾薩斯也很快發現了自己的優勢:與那些一輩子與土地捆綁的農民相比,自己更擅長包裝和銷售。他花了數月來調研,最終確定了自家農產品的出口戰略。這大大提高了他的利潤率,也讓他對于返回農村的生活“充滿信心”。

同樣對此保持積極的還有希臘導演喬治亞迪斯(Pavlos Georgiadis)。2011年,長居國外的喬治亞迪斯回到農村老家時發現,不少年輕人開始返鄉務農,大多是為了逃避在城市里的無業狀況。他拍下了其中一些人的故事,并集結成紀錄片《在危機里耕作》(Farming on Crisis)。但他沒有刻意渲染年輕人們在危機中逃離城市的悲情,而是將鏡頭觸向了希臘的農業系統和鄉村風貌,力圖用生態的邏輯為務農添一點理想的色彩。

“要在經濟危機里保全自我固然很難,但我仍希望年輕人能更積極地去面對回到農村這件事,”他在一封郵件里對界面新聞表示,“城市生活很精彩,但我們不該忘記,是鄉村供養了人類。”

到國外去

當數以萬計的希臘青年悄無聲息地遷回農村時,另有數以十萬計的希臘青年正馬不停蹄地遷到國外。

35歲的希臘姑娘查茲妮柯勞(Maria Chatzinikolaou)已經在法國南部的格勒諾布爾市(Grenoble)居住了11年——對于自稱“很戀家”的她來說,這是她最初離開家鄉時未曾想到的。2007年,剛碩士畢業的她決定先gap兩年到法國修讀語言、陪伴法國男友。“計劃是,兩年之后我們一定會回到希臘。但那時還沒人知道經濟危機是什么。”查茲妮柯勞告訴界面新聞。

兩年后的2009年,危機初始,她和男友如期回到家鄉薩塞洛尼基市,但發現情況不妙,到處是銀行壞賬、破產的消息。他們決定暫緩搬回希臘的計劃,回法國等一等,但沒想到情況一年比一年糟糕。

2011年,伴隨著全國大規模的裁員和減薪,做技術員的父親從1200歐元的月薪降到了700歐元,母親則丟掉了工作。在2013年回鄉探親時,她親眼看到病入膏肓的爺爺拒絕定期吃藥,因為藥物稀缺出奇昂貴。市政廳每天發放定額的免費食物,但總是供不應求,許多小孩因為營養不良而入院。

“我當時已經是兩個小孩的母親,”查茲妮柯勞說,“那時候我確定,回不去了。”

“40萬人”——牛津大學研究員普拉斯內基(Manolis Pratsinakis)估算的這個數字,代表了20歲到40歲之間的希臘人在2009年以后遷往國外的大致規模,其中的三分之二擁有大學學位。“選擇去往國外、特別是其他歐盟國家留學的希臘年輕人一直絡繹不絕,這個潮流在危機爆發之前便已開始。但現在讓人擔憂的是,學成之后他們不回來了。”普拉斯內基這樣告訴界面新聞,他長期研究希臘年輕人“遷居國外”(emigrate)的現象。

越來越多受過良好教育的希臘年輕人做出了跟查茲妮柯勞類似的選擇,將暫時性的海外學習之地變成永久性的工作和居住之地。一份于2017年在荷蘭與英國開展的調查顯示,低于10%的希臘移民“打算在未來三年內回國”,僅有20%表示“長期來看可能考慮回國”。人才流失(brain drain)變成了希臘政府重振經濟的隱憂。

普拉斯內基認為,首當其沖的要數醫藥和IT行業。以醫學為例,由于政府財政問題導致希臘醫療保障崩壞,病人去不起醫院,醫生得不到報酬。在歐盟人員自由流動的框架下,希臘醫生可以在北歐或是德國謀職、并毫不費力地將薪水翻至3-4倍。OECD在2016年的一個報告顯示,危機之后希臘全國大約流失了18000名醫生,占希臘醫生總人數的四分之一。

不過,低報酬只是其中一個方面,另一個重要考量是缺乏前景。“他們不滿于希臘等級森嚴的上升渠道和相對壓榨的工作環境,又對希臘當前的政治體系和國家制度感到幻滅。對那些有一定物質基礎的高技術人才來說,穩定的、透明的、有利于個人成長的就業環境才更有吸引力。”普拉斯內基說。

八年紓困計劃的結束讓很多人松了口氣:這意味著希臘可以重回國際資本市場,也燃起了人才將會回流的希望——如果在海外工作學習的人才能將更先進的生產經驗帶回國,希臘甚至有可能轉危機為契機。

但普拉斯內基對此謹慎樂觀。在他看來,債務危機中暴露出希臘經濟的諸多問題是結構性的。比如,希臘始終沒有完成低成本經濟體到知識導向經濟體的轉型,即使海外人才愿意帶著知識回國,現有的產業結構也不能夠完整地容納和消化這些知識。“如果沒有一個深入筋骨的經濟改革,那些人才回流的好處希臘也是撈不到的。”普拉斯內基說。如今的希臘被看作是“歐盟病夫”,不僅是歐洲經濟鏈條上薄弱的一環,也是政治危機可能引爆的雷區:危機之中,政府下臺,民粹崛起,系統失靈,幾度崩潰。

在被問及“紓困之后希臘該怎么走”時,政治學者阿弗森內迪(Alex Afouxenidis)強調了穩定政治系統的重要性,他現在是希臘國家社會研究中心的研究員。在一封郵件里,阿弗森內迪對界面新聞表示,希臘在過去幾年面臨的不只是債務危機,也有政治危機。要復興,就必須要保證一個持續的、穩定的政治系統,重新思考國家在社會中的功能,重建民眾——特別是年輕人——對政府的信心。

失去的一代

盡管不少人搬到了國外、或是流向了農村,但還是有很多人留在了希臘,留在了城市。

29歲的莎克爾(Ereni Shaker)是一名舞臺劇演員。在布魯塞爾念完戲劇學院后她感到,戲劇表演是極其依賴語言表達的行業,只有在自己的母語國家才能得到最大發展,擁有三百間小劇場的首都雅典成了她的首選。五年前,她回到雅典并開始活躍于當地的劇院,但不得不同時兼職給外國人做導游以維持生計。

莎克爾給界面新聞算了一筆賬:危機后由于政府大量削減藝術基金,她演出一場戲的基礎報酬只有6歐元,加上票務收入提成,滿座的時候最多能達到20歐元。而接到一個外國旅游團則可以輕松日收入上百歐元——旅游業大概是希臘所有服務業中唯一沒有因為經濟危機而萎縮的行業。

界面新聞在希臘做的幾次隨街訪談中,像莎克爾一樣不得不“另謀生路”的例子不在少數。一位25歲的酒店前臺,曾就讀于雅典最富盛名的新聞學院;一位27歲的餐廳洗碗工,曾在希臘最好的廚師學校受訓;一位由于律所破產而轉行的導游,曾有過五年的律師執業經歷;一位38歲的UBER司機,被裁掉前是公司里的技術員……

“如果想留下來,就得學會妥協。”莎克爾說。

莎克爾口中的“學會妥協”,似乎是這一代希臘年輕人共通的特質。2015年,一首名為《審判》(Trials)的歌曲在希臘的互聯網上流傳開來。秉持進步主義的作曲團隊“Oh.”在歌曲簡介里稱,它專為希臘緊縮危機而作,獻給“失去的一代”(lost generation)。樂評者則寫道:通過嘲諷、矛盾的表演,它展示出“失去的一代”對于自身悲劇根源的完全知曉和對現實的無奈妥協。

在危機期間邁入職場、踏入社會的這一代希臘年輕人,正是這“失去的一代”。緊縮的無止無休,經濟的百廢待興,機會的極度缺乏,選擇的極其有限——就像是剛要整裝起跑的時候,一邁腳,就踏到了一片衰退的荒原之上。

留在了雅典的莎克爾,正在考慮參加一門能提供職業導游證書的考試,以爭取更豐厚的兼職收入。盡管紓困已經結束,但她對于齊普拉斯政府將加大對藝術領域的投入這件事不抱希望。“劇場里的老板們仍總是以危機作為借口,以付你更少的報酬,盡管現在經濟已經其實比三四年前要好不少了。”莎克爾說。

回到了農場的卡拉波卡,在父母的幫助之下,沒花太久便適應了橄欖園里的生活。萊斯沃斯島出產的有機橄欖油在西北歐有著不錯的銷路,她正謀劃著把它們也賣到亞洲。但在田間地頭的空閑時光里,她偶爾還是會想起曾經的律師夢。

離開了希臘的查茲妮柯勞,即將邁入她在法國居住的第12個年頭。盡管法語流利、夫和子睦,她仍體會了旅居國外的諸多不易,并感到離希臘的家人正在越來越遠。

“你可好,自己跑到了法國,逃避了過去十年里的所有磨難,卻留我們在這里受苦。”上一次回到希臘時,母親這樣對她說。

(界面新聞駐歐記者王磬發自希臘雅典、萊斯沃斯)