畢業于劍橋大學,對約定俗成的“功成名就”興致寥寥,只對廚房與美食魂牽夢縈。怎么辦?

扶霞·鄧洛普(Fuchsia Dunlop)的選擇是,申請英國文化委員會的獎學金前往中國。種種機緣巧合之下,這個英國女孩在人生最迷茫的時刻來到了上世紀九十年代初的成都,在這個從唐朝開始就以生活安逸閑適著稱的城市,和一百來個外國留學生一起探索這個剛剛向世界打開大門的古老國度。

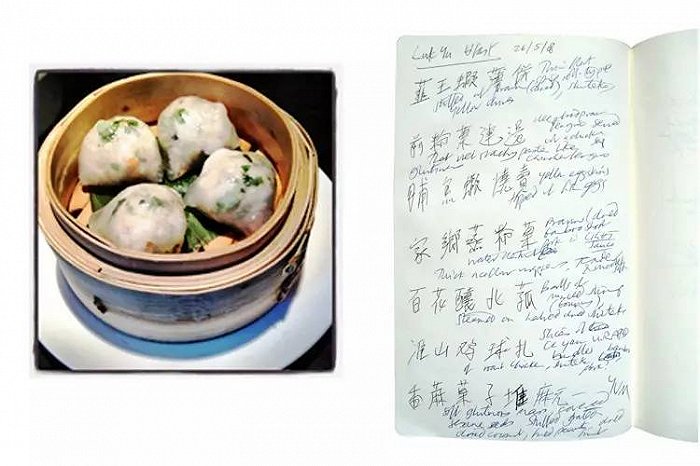

很快她就丟掉了初來乍到者的矜持,順著味蕾的指引,一頭扎進了中華美食的王國,展開了一場香氣四溢的冒險。她帶著筆記本走進當地小館的廚房,和街頭小販打交道偷學絕密菜譜,甚至在四川一所烹飪學校當了學徒,在中國同學們的竊竊私語和驚訝眼神中顛鍋炒菜,且烹且嘗,且學且樂。在探秘中國美食的過程中,她了解了中國的四大菜系:魯菜氣勢恢宏,有著名的烤肉、食材豐富的濃湯以及昂貴的山珍海味;淮揚菜嫻雅精妙,新鮮的水產蔬菜當為一絕;粵菜講究極致新鮮,只用一點點調料就能烘托出生鮮的本味;川菜麻辣鮮活,用最普通的食材也能創造奇跡。

從四川的熱鬧市集到香港的私家小館,從福建的深山到迷人的揚州,扶霞游歷中國,不僅在美食與廚藝上收獲頗豐,也從食物中看到了這個與英國截然不同的國家的更多面向。她考究鐘水餃、賴湯圓、擔擔面和夫妻肺片的來歷與說道,剖析中國歷史上與今天對廚師這一門職業的偏見與輕視;她嘗試接受并理解中國人在廚房里對作為食材的小動物的“日常殘忍”,但也努力查找資料,糾正西方人對中國人活吃老鼠和生吃猴腦等驚人舉動的想象和誤會;在烹飪學校里,味精的無處不在讓她進退兩難,人造調味品違背了她的“一切原則”,但她崇拜的大廚無一不用味精調味,她一方面認為西方對味精的偏見已無形之中破壞了中餐的聲譽,另一方面又猜想,原因或許在于“中國人普遍對科學技術抱著積極的態度”,而歐洲的廚師和“吃貨”普遍堅持認為“享樂主義必須與‘回歸自然’的哲學并行”。她在中國華北貧窮農村過了一個物質貧乏的春節,經歷了中國式的祭祀和串門子,她反省自己是憑借外國人的身份,在這個男女極不平等、女性不能上桌吃飯的地方享受到了和男性平等的待遇,但同時又被毫無隱私的生活和每日被人參觀的打擾惹怒;她也在成都的街頭兜兜轉轉,看著老木樓變成瓦礫場,摩天大樓拔地而起并在木屋房頂投下影影綽綽,措手不及,她覺得自己在記錄美食的同時也在書寫成都的“墓志銘”,“這個城市是多么迷人多么獨特啊,現在要用一個中國任何地方都存在的城市取而代之,暴殄天物、可悲可嘆。”

中國成就了她的事業——作為美食作家,扶霞研究中國烹飪及中國飲食文化逾20年,她的美食著作榮獲了多項大獎,曾四次將有著“飲食世界奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德烹飪寫作大獎(The James Beard Awards)收入囊中——也永遠改變了她的飲食習慣。“去美國的時候,我發現自己開始像一個中國人一樣批判美國飲食了!蔬菜太少!都是色拉!連湯都沒有!”她一邊笑一邊加重語氣“抱怨”,最后冷不丁爆出一句中文,“太上火了!”

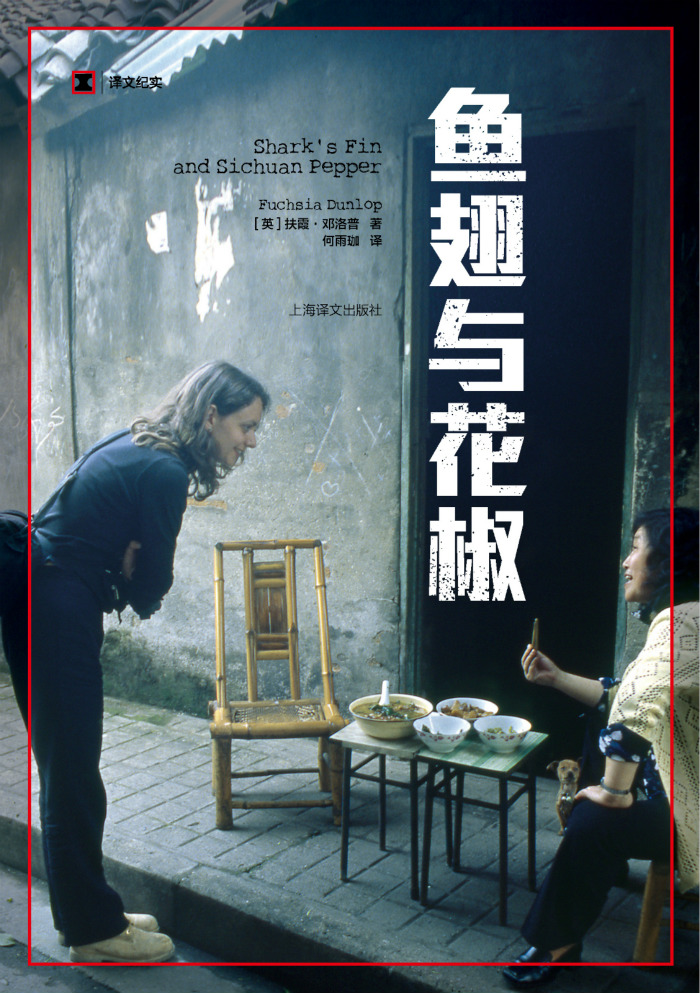

《魚翅與花椒》是扶霞的第三部作品。將之作為第一本書譯介呈現在中國大陸讀者的面前,她此前曾頗感踟躇:“我的所有食譜書某種程度上來說,都是對于中國的理想化描述,但《魚翅與花椒》是對我身為一個外國人學習中國菜的真誠又坦率的記錄,對那些我自己認為難以理解的事也坦而言之。”不過現在她覺得,中國在過去十年里已經改變了很多,人們做好了了解外國人對中國美食和中國社會文化所思所想的準備。這本書的中文版譯者何雨珈來自四川,在翻譯過程中使用了很多四川普通話的日常口語,比如“好嘛”、“啥子”、“要得”,讀起來仿佛置身成都,方言的綿長俏皮里藏著一股幽默氣質。

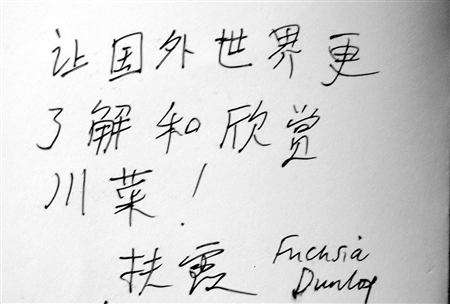

杯盞鍋碗之間,俱是人生。在扶霞看來,飲食在中國社會和歷史中有著超然的中心地位,因此這也成了一扇觀察中國歷史、哲學、思想和生活的絕佳窗口。在與中國結緣的這20年里,她親眼目睹了狂飆突進的經濟發展給城市、人與飲食帶來的巨大變化,也用文字記錄了中國的過去與現在。她說,促進不同文化之間的理解是她最高的寫作目標,讓中國讀者了解外國人是如何看待中國人引以為傲的飲食文化、促進關于文化交流和東西方差異的討論,是她的期望。

1、外國人、女人、大學畢業生,可不是正常中國廚師的料

界面文化:在中國你找到了真正的興趣和職業目標,但有趣的是,你來中國其實是有些隨機的一個決定。

扶霞·鄧洛普:我大學畢業的時候真的不知道我想做什么,但我知道我對兩件事感興趣:第一,我想做和食物有關的事;第二,我想去旅行,去國外生活,然后學一門外語。其實一開始我想去的是南美洲和印度,這是兩個我沒去過的地方。

來到中國完全是一個意外。當時我在大學里當有一份編輯的工作,審校東亞相關材料的英語書寫。自那以后我開始對中國萌發興趣,我就去中國度假了。我花了一個月的時間在中國背包游,完全被這個國家迷住了。回到倫敦后,我開始上夜校學習普通話,開始為一份叫做《China Now》的雜志做志愿者工作。然后我拿到了獎學金,去臺灣上了一個暑期課程,當時我的中文水平提高了一點。

來中國旅行,我很偶然地經過了成都。當時我手里有一位四川音樂家的名片,我們是在牛津認識的。我去找他,他妻子帶我游歷成都,吃美味的成都菜。我清楚地記得,在成都的最后一天——一共也沒待幾天——非常暖和,陽光明媚,我和音樂家的妻子坐在一家河邊的茶館里喝茉莉花茶。當時我在心里默默做了一個決定,我要到成都生活,于是我就那么做了。部分是因為我喜歡成都的氛圍和友善的人,也是因為所有人都告訴我四川菜是中國最好的菜系之一,我想要親自來這里生活,體驗更多。所以這一開始和職業無關,我只是覺得生活在這里應該會很棒。事實也的確如此。

界面文化:“魚翅和花椒”這個書名是什么意思?

扶霞·鄧洛普:我想表達的是,這是兩種中國人會吃的、很有異域風情的、很與眾不同的東西。魚翅是一種非常有名的珍饈,但對西方人來說非常奇怪;花椒則是四川的特產,當年沒什么人知道它,跟現在不同。所以我想用這兩種東西來表達那些我在中國吃過的與眾不同的東西,這是我的經歷的一部分。

有一些人跟我說,他們覺得在書名中加入“魚翅”有點過于挑釁(provocative)了。我必須說的是,這本書沒有宣傳吃魚翅,事實上有一整章的內容是關于飲食對環境的影響的。所以這真的只是一個話題,而不是告訴讀者吃魚翅是件好事。

界面文化:從僅僅只是對中國飲食感興趣到寫作關于中國飲食的書,你面臨的最大挑戰是什么,又是如何克服的?

扶霞·鄧洛普:首先這個話題很大,即使我花一輩子的時間去學習,也永遠不可能精通。我甚至覺得,我學習得越多,越覺得自己很無知。飲食文化本身是一個巨大的、充滿挑戰的課題,而對于一個外國人來說,語言又是個很大的障礙——不僅僅是因為中文本身就很難學,而且因為中國的飲食文化里有一系列專業詞匯,有那么多用來形容不同食材的、不同烹飪手法的、不同廚具的漢字,那是我為了學習中國菜必須記住和掌握的。

不過,我覺得自己處于一個非常奇怪的位置上,既是一種挑戰也是一種優勢——我是一個外國人,一個女人,一個大學畢業生,這可不是正常中國廚師的料(笑)!我常常發現,在中國和十個廚師坐在一起吃飯,他們全部都是男性。這是一種很奇怪的處境,但從另外一個方面來看或許也是一種優勢。人們非常驚奇地看到這個瘋狂的英國女人在學習中國菜,所以很多中國人對我非常友好,樂意與我聊天,樂意傳授知識予我。沒有他們的支持,我是沒法走到今天的。

界面文化:對于你來說這真是一場巨大的冒險,不是嗎?

扶霞·鄧洛普:沒錯。雖然它看起來很順理成章,但其實不是的。在一開始完全是因為我喜歡,我沒有想過這會成為我的事業。在當時,一個西方女人想要把中國菜當做一項事業,是個看起來非常可笑的事情,所以我一開始沒有把它當做一個職業來做,只是出于直覺和興趣。我認為多數1990年代中期來到中國的西方人都挺有冒險精神的。當時中國對外界還比較封閉,沒有什么外國人來,僅僅是去中國就意味著你愿意冒險。你必須有強烈的意愿去開放心態接觸一種不同的文化,愿意和千里之外的親朋好友失去聯系(這可是電子郵件還不存在的時代,打電話回家也太貴了)。我們當時真的是全身心沉浸在中國。

所以你說得對,這是一場冒險,而且那也是中國歷史上的一段無以倫比的時期——改革剛剛開始,整個國家正在逐步開放,突然很多事情都變成了可能。這或許給了我冒險的勇氣,我覺得十年前我沒法做的事現在可能做了,既然有這個可能性,為什么不問一問試一試,看看會發生什么呢?

界面文化:你最喜歡的中國菜是?

扶霞·鄧洛普:我的天哪,太多了。就四川菜來說的話,是魚香茄子和回鍋肉;在江南地區,我喜歡東坡肉還有各種炒菜——炒竹筍特別好吃,還有清炒一些季節性蔬菜。它們不是什么珍饈,但蔬菜很鮮嫩的時候特別美味,真的。很難說哪道菜是我的最愛,因為我很幸運地能夠嘗到很多神奇的食物,太多了!啊對了,在四川還有一樣我很喜歡的食物是鐘水餃,就是一種很簡單的豬肉水餃,但四川人會搭配一種迷人的甜辣醬油,再配上辣椒油和大蒜,這個組合太棒了。

2、飲食在中國文化中占據超然的中心地位,可以通過食物探討其他問題

界面文化:這本書在西方的接受度如何?你看到過的最有意思的讀者評論是什么?

扶霞·鄧洛普:這本書的評價不錯,在英國和美國都得了獎。英語世界里很少有關于中國飲食文化的書,所以我覺得很多讀者被書中的描述迷住了。我看到很多評論是關于中國人和我在中國時吃的那些與眾不同的東西的。也有一些比較敏感的讀者覺得宰殺兔子之類的描述非常令人難受,雖然在某些方面也很有趣。總的來說,很多讀者討論的都是書中那些特別的、西方人看來很神奇的食物,比如動物的不同部位啦、罕見的配料啦。

界面文化:我讀了一些GoodReads上的評價,注意到那些去過中國的外國讀者往往比較能夠理解你在書中寫的這些東西。

扶霞·鄧洛普:的確如此,特別是那些在當時去過中國的人。這本書不僅是關于食物的,也是關于一個外國人如何體驗另外一種文化和在中國的生活的。我在成都的很多同學非常喜歡書中關于那個年代的成都的描述,以及我們作為外來少數群體在中國生活的感悟。所以我的確認為這本書能夠與其他去過中國的西方人產生共鳴,特別是那些在1990年代去過中國的人。

界面文化:在中國和中國食物中浸潤了那么久之后,你對跨文化交流是如何理解的?在書中你有提到自己曾有過身份認同危機。

扶霞·鄧洛普:如果你在另外一種文化中沉浸多年,它會改變你,其中最大的改變就是你永遠無法以單純一種方式看待世界了,所有的事情都是相對的。這是為什么我認為跨文化交流對人來說是一件很好的事,因為這能提升你的同理心和理解力。這意味著你不會認為你總是對的,你能夠從另外的角度看待問題,能夠尊重有不同立場的人,并尋找共識。

就我個人來說的話,我已經被灌輸了太多中國飲食的觀念,現在比起西餐我更喜歡中餐,我更愿意只吃中餐,因為我認為中國人對如何吃得好這件事的理解比世界上任何其他人都更透徹,這部分得益于他們對飲食和健康的關系的理解。在中國,吃東西是一種享受,也和健康密不可分。在西方我們有很多享樂型的食物,但它們可能不太健康(笑),但在中國這兩者是結合在一起的。這真的很有趣,去美國的時候,我發現自己開始像一個中國人一樣批判美國飲食了!蔬菜太少了!都是色拉!連湯都沒有!每頓飯上必備的美味的湯去哪兒了!太上火了!

所以在食物方面,(在中國的經歷)給我帶來了巨大的影響,我覺得我的味蕾和口味已經不是英國人了。至于其他方面,我覺得我對不同的觀念立場更包容了。

界面文化:如今這本書要被中國讀者仔細審視了。中國菜其實是中國人最大的民族自豪感來源之一,近年來也有一系列關于中國飲食文化的紀錄片上映,廣受歡迎。不過如何講好故事是個問題,比如說《舌尖上的中國》第一季備受好評,但在第二季就有很多觀眾批評稱講了太多食物以外的東西。你是如何在這本書里平衡各種不同的方面的?

扶霞·鄧洛普:我覺得飲食在中國社會和歷史中有著超然的中心地位,也許比其他任何國家都甚,因此這也成了一扇觀察中國歷史、哲學、思想和生活的絕佳窗口。對我來說,通過食物來探討中國社會的其他方面是非常自然的。

我也很好奇中國讀者會如何理解這部作品。大概8年前香港和臺灣出版過一個譯本,花了那么長時間才在中國大陸出,是因為我不是很確定是否希望這一本是我在中國出版的第一本書。我的所有食譜書在某種程度上來說都是對于中國的理想化描述,寫食譜是有些浪漫化的,你總是在找那些最美好的東西,想喚起讀者的食欲,希望他們會愿意烹飪這些菜肴,繼而愛上那個地方。這是我在食譜書里做的事,但《魚翅與花椒》是對我身為一個外國人學習中國菜的真誠又坦率的記錄,我坦而言之那些自己認為難以理解的事,不知道中國人會怎么看。我不想讓他們認為我所有的書都是這樣的,因為其實我的大部分書都只是告訴西方人中國菜有多么棒而已(笑)。

不過我覺得,中國在過去十年里改變了很多。人們的心態更加開放了,也有了更多與西方人打交道的經驗,閱讀了更多外國作品。所以我覺得現在是個合適的時機來展開這場討論,我很期待人們能向我提出任何問題,我也希望人們會覺得這本書有趣。

界面文化:你在每一章末尾附上的菜譜很有意思。有些菜譜就是家常菜,也有一些菜譜非比尋常,甚至有些可怖。為什么選擇這些菜譜呢?

扶霞·鄧洛普:因為這不是一本食譜書,而是一本關于中國飲食文化的書,這些菜譜只是為了說明問題。比如說熊掌的菜譜,我沒有建議任何人嘗試去做這道菜,這只是一個文化和歷史意義上的案例,說明中國人會吃這些稀奇古怪的動物。這本書里的菜譜和食譜書中的菜譜,目的完全不同,它們在此出現是為了更好地講故事。

界面文化:我們都知道“中國菜”是個很大的詞,這里幅員遼闊,料理傳統眾多。地理和氣候會塑造飲食喜歡很好理解,從局外人的角度來看,你是否認為食物也能反映人們的性格特質呢?

扶霞·鄧洛普:哈哈,我不知道。我認為就四川來說,那里的食物很有趣,那里的人也很有趣,那是一種生動鮮活的飲食傳統,可以說四川人也是這樣。在杭州的話,食物應該是和當地的文化有關系,那是一種和四川相比更溫柔的、更深思熟慮的、更平衡的、更安靜的文化,我覺得可以從杭州菜中看出這一點。和你一樣,我也對過度類比表示懷疑,但你的確可以從飲食和人的性格當中找到一些文化差異的蛛絲馬跡。

3、現在的中國人更少親自下廚了,這讓我感到傷感

界面文化:從1990年代至今,中國經歷了翻天覆地的變化。中國人,特別是中國城市居民的飲食習慣在此期間也非常了很大的變化。在你的觀察中,哪些變化特別值得注意,它背后的原因又是什么呢?

扶霞·鄧洛普:很多中國人告訴我,我第一次來中國的時候,中國經濟正處于起步階段,人們開始覺得有點錢了,突然可以吃更多的肉和蔬菜,對食物有了更多的渴望,所以有過一個暴飲暴食的階段,人們以為吃得越多越好。如今,20多年已經過去,人們已經體驗過了更豐盛的飲食,也開始有了西方人面臨的飲食健康問題,所以如今受教育程度更高的人開始注意更加健康和綠色的飲食了。這是變化之一。另外,經濟發展伴隨著嚴重的環境污染。環境變得更不健康了,在一個飲食被視作健康支柱之一的社會里,你沒法改變環境,至少可以嘗試吃得更健康一點。所以人們飲食習慣的改變顯然有這個動機。

不過,我注意到的另外一個讓我有些傷感的變化是,人們更少自己做飯了。與我父母年齡相仿的那一代中國人都很擅長下廚,他們做腌菜,做臘肉,廚藝了得。而在過去的20年里,街邊市場消失了,出現了越來越多的超市,年輕人不愿學習烹飪,老年人照顧孩子,為孩子做飯,而我這一輩的人外出工作或下館子。那么當老一輩的人過世,我很擔心人們是否還會記得如何做菜。我認為這是全世界都面臨的問題,但這種情況在中國以更快的速度出現,因為中國社會的發展速度太快了。有趣的是,我的很多朋友把下廚當作一項休閑活動,而不是日常家務。我認為中國家常菜非常棒,希望人們能夠重視它,將其當成一種值得向下一輩傳授的東西。

界面文化:在飲食之外,中國人的生活體驗也以前所未有的速度變化。老城區被鏟平,環境污染問題日益嚴重,這還只是你的書中提到的兩個例子。你會如何比較過去的中國和現在的中國呢?

扶霞·鄧洛普:這是個復雜的局面。很多人的生活水平得到了提高,如今人們生活在更舒適的房子里,但與此同時中國也喪失了很多文化遺產。我認為我們需要在發展和歷史保護兩者間取得平衡,顯然中國需要發展,但在這個過程中丟失了很多東西讓我覺得很惋惜。在成都,當地政府沒有保留老城區。我知道這個地區需要現代化,需要營建新建筑,需要拆除老舊的木頭建筑,但我希望他們至少能夠保留一些古老的、可愛的街區。我認為如今中國城市面臨著千城一面的危機,建筑不再有趣了。北京也是這樣,如此美好的老城只剩下那么少的舊跡,太可惜了。

界面文化:中國如今對你來說意味著什么,你想通過你的寫作傳達什么呢?

扶霞·鄧洛普:有點難講。我只是覺得,我說中國話已經差不多半輩子了,和中國的聯系延續了我的整個成年人生,我愛這里的食物,愛這里的文化,這差不多是我生命的一部分。我想要傳達什么?我沒想過傳達什么,我只是試著坦誠地談論我在做的事,盡可能準確地記錄我的觀察。我希望我的寫作能夠促進不同文化之間的理解,在我的所有英語作品中,我試著讓西方人開始欣賞中國和中國飲食,理解這個國家,尊重這個國家。我猜我從未設想過會把《魚翅與花椒》譯成中文,但我希望它能促進關于文化交流和東西方差異的討論,讓中國讀者知道外國人是如何看待中國菜的。我認為這些是非常有益的。

界面文化:話說中國菜在歐洲的接受度如何?

扶霞·鄧洛普:中國菜在歐美的地位有些奇怪,一方面它總是非常受歡迎,令一方面也總是面臨著許多偏見。中國飲食在西方面臨的最大偏見,要么是它非常奇異嚇人、有很多古怪的配料,要么是很低級很簡單,吃來吃去就是咕咾肉或蛋炒飯。中國菜的形象非常復雜,大多數西方人覺得中國菜很好吃,同時也認為中國菜不健康,一直吃油炸的、高鹽高糖的食物不太好。還有另外一種偏見,認為中國菜是一種廉價的料理。在歐美國家,中國菜最常見的形式是外賣,那是貧窮的移民做的廉價料理,所以很多西方人還沒有理解中國有著全球最棒的飲食傳統之一,它包羅萬象,既有便宜的日常料理,也有昂貴的宴會佳肴。在過去以及現在,西方人都非常樂意花很多錢去吃日本料理,而不是去中餐館,他們認為中國菜就應該是廉價的。

不過我認為這種情況正在發生改變。這種變化是十年前開始的,西方開始出現很多不同種類的中餐館,不再僅僅只是那種老式的本土化過的粵菜館了。現在我們有了很不錯的粵菜館、川菜館、湘菜館、東北菜館。人們開始看到,中國菜沒有他們想象得那么簡單。另外一個變化是,中國和中國人在全球范圍內的存在感更強了。當我在1990年代初期開始學中文的時候,大多數人覺得中國是一個非常遙遠貧窮的國家。如今中國富裕了,西方人看到很多有錢的中國人來到西方購物和生活,中國的地位上升了,人們了解到這是一個重要的國家,一個日漸富裕的國家。這也提升了中國菜的地位,因為那么多中國人在西方學習、工作、生活,他們想吃正宗的中餐,越來越多的中餐館是為了中國人的口味設計的,然后西方人也開始光顧這些中餐館。這種情況在紐約非常明顯,我們可以看到,新一代的時髦中餐館和老式的外賣中餐完全不一樣。我們正在一個巨大的變化中,人們對中餐的態度也在劇烈變化。

界面文化:我注意到四川菜在美國特別受歡迎。在英國也是這樣嗎?

扶霞·鄧洛普:是的。我認為部分原因是四川菜在中國很受歡迎。有中國人的地方,就有人想吃四川菜。所以倫敦的首批川菜館并不是為西方人開設的,大多數西方人不知道這些館子的存在,主要是中國人光顧。如今川菜的影響力更廣了,西方人也喜歡上了川菜。

[英]扶霞·鄧洛普 著 ?何雨珈 譯

上海譯文出版社 2018年7月

……………………………………

歡迎你來微博找我們,請點這里。

也可以關注我們的微信公眾號“界面文化”【ID:BooksAndFun】