1827年1月3日的下午,一種新型文學誕生了。那一天,約翰·彼得·愛克曼(Johann Peter Eckerman)——約翰·沃爾夫岡·馮·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)忠誠的秘書仔細查看他的房子。在過去的三年半里,他已經檢查了這里數百次。歌德說他把《中國求愛詩》( Chinese Courtship,原文為廣東民間文學唱本《花箋記》,1824年彼得·佩林·湯姆斯首次將其編譯為英文版本——譯者注)——一本中國小說看完了。“真的嗎?那一定非常奇怪!”艾克曼喊道。“不,并沒有人們認為的那么怪異。”歌德回答道。

艾克曼在驚訝的同時也認為,這本中國小說一定是個不怪異的例外。他又一次猜錯了。歌德說話的聲音非常堅定有力 :“沒有什么比真理更遙遠了。而中文里面有成百上千的真理,當我們的祖先還住在樹上的時候,中國人已經開始書寫真理了。”之后,歌德更是陷入了一種讓秘書為之震驚的狀態:“世界文學的時代已經觸手可及,每個人都應該為它的來臨貢獻自己的力量。”世界文學這個想法就這么在上述對話中誕生了。這段對話發生在魏瑪(Weimar)—一個只有7000人口的德國小鎮。

和歐洲的其他部分一樣,當時的魏瑪被巴黎文化的陰影所籠罩。巴黎源源不斷地輸出它的大都會文化,驅使歐洲人閱讀法語小說,背誦法語詩詞,觀看法國戲劇。很多德國藝術家和知識分子用民族創新來回應巴黎的文化支配。他們收集民間傳說以及其他受歡迎且令人愉快的消遣讀物,維持著德國文學的本質。的確,他們的做法有利于大多數德國人對文化一詞的理解——和英國人理解的“社會”以及法國人理解的“文明”不同,德國人將文化定義為未來民族國家的基礎。

歌德自己同樣深受法國禮儀薰陶。他同意德國愛國者們說的德國文化應當在巴黎文化中獨立。但他并不支持本地學者收集德國本地文化以及民間傳統的做法。歌德在尋找一種既能囊括巴黎大都會文化,又有德國民族色彩的選項。一開始,他在英格蘭,尤其是莎士比亞的作品中尋找,然而,他很快意識到讓英國文化控制歐洲文化主流并不算得上是一種進步。他不僅僅需要一種不一樣的東西來代替巴黎文化,那種文化還需要比巴黎文化更加優秀,囊括的內容也要更多。

世界文學一開始是歌德作為一個地方性知識分子,面對大都會文化控制和民族主義兩難局面想出來的一種解決方案。除了中國小說,他還閱讀了經典的梵文戲劇——由迦梨陀娑(Kalidasa)創作的《莎肯塔拉》(Shakuntala);他曾經學習阿拉伯語;他還深深地愛上了中世紀波斯詩人哈菲茲(Hafel)的作品。歌德周圍的所有人都很鄙視他對這些異國文學的興趣。在他生日那天,他們送給他一條穆斯林戴的頭巾。這些惡作劇卻讓歌德更加勇敢無畏。他堅持他廣泛涉獵各種文化的閱讀習慣,希望其他人會跟隨他這么做。對于歌德來說,世界文學代表了一個理想的世界,在那個世界里沒有單一的語言或者文化在控制全球。世界文學是一種政治秩序的文化表述,代表世界能夠脫離支配著19世紀的國家主義和殖民主義,向前邁進。

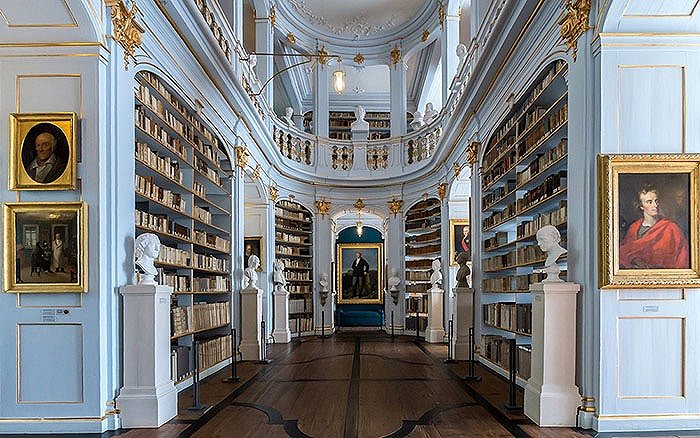

歌德知道自己必須說服同輩人投身到世界文學的理想。他也意識到自己有一個強有力的盟友:整個世界市場,包括文學市場在慢慢形成的現實。一個新的現象誕生了:人們可以閱讀遙遠地區的作品,這也成為一開始實現世界文學這一理想創造了可能。在他看來,這個世界市場賦予了德國一個特別的地位:“無論是誰去了解并學習德語,哪怕他的目的是為了適應全球貨物流通的市場變化,在他收取豐厚利潤的同時,他也擔當了翻譯的角色。”通過翻譯,德國出版社和作家就能夠在文化差異中獲取利潤,把偏遠地區的文學帶到魏瑪美麗的安娜·阿米莉亞公爵夫人圖書館里。這里也是歌德最愛的工作地點。

歌德對全球市場為世界文學打好基礎的先見,吸引了弗里德里希·恩格斯和卡爾·馬克思的想象。恩格斯是一位富有企業家的兒子,曾前往曼徹斯特學習先進的工業化方法。馬克思曾前往柏林,沉浸在哲學的世界里。這兩個人開始合作,把恩格斯對工業化的經濟學研究和馬克思的哲學思想結合在一起。當他們被倫敦一個激進群體要求將思想整理成一個新的體系,恩格斯和馬克思寫下了《共產黨宣言》。

在《共產黨宣言》一個令人震驚的段落中,兩位作者為資產階級產出幾個世紀積累下來的封建主義體系而歡呼:

資產階級,由于開拓了世界市場,使一切國家的生產和消費都成為世界性的了。使反動派大為惋惜的是,資產階級挖掉了工業腳下的民族基礎……這些工業所加工的,已經不是本地的原料,而是來自極其遙遠地區的原料,它們的產品不僅供本國消費,同時還供世界各地消費……過去那種地方的和民族的自給自足和閉關自守狀態,被各民族的各方面的互相依賴所替代了。物質的生產是如此,精神的生產也是如此。各民族的精神產品成了公共財產。民族的片面性和局限性日益成為不可能,于是由許多種民族的和地方的文學形成了一種世界的文學。

世界文學。對許多同輩人來說,這個詞和煤礦、蒸汽機還有鐵路出現在同一篇文章里是非常奇怪的事情。歌德卻不覺得驚訝。盡管他有一些貴族偏好,他明白,一種新的全球市場將使得世界文學變得可能。

馬克思和恩格斯將全球市場描述成歐洲貿易帝國和殖民主義。歐洲(指葡萄牙人法國和英國)殖民辦公室曾把歌德以前在魏瑪讀過的中文、阿拉伯語和波斯語文學作品翻譯成本國語言。就像馬克思和恩格斯在《共產黨宣言》中提到的那樣,官方殖民辦公室和本地精英以及學者一起努力,把世界上“記憶遙遠地區”的文學作品,出版成可以傳播到“世界各地每個角落”的翻譯版本。有了先進的印刷工具,即便是文學產品也像曼徹斯特工業產品那樣發展并傳播著。

由于全球市場導致世界文學的產生,而歐洲殖民統治又支撐著全球市場,難道世界文學是殖民主義延伸的產物嗎?難道這是對歌德的譴責?對于馬克思和恩格斯來說,世界文學是資產階級創造的,是資本主義產物,因此也覆蓋著殖民主義。但拒絕世界文學無疑是因噎廢食之舉。全球化和全球范圍內相互影響的文學本身并沒有任何問題。是利是弊,一切均在于你怎么去利用它,以何種方式去組織它而已。全球化的腳步不可阻擋,世界文學的誕生和發展亦是如此。問題就在于,它會以那種方式發展而已。對于馬克思和恩格斯來說,把世界文學放在一個全新的,國際化的,具有解放性并且世界通用的基礎上至關重要。

為了堅持世界文學這個想法,馬克思和恩格斯同樣也在思考一些更貼近于他們生活的事情:他們自己的文稿。在他們著名的序文中,他們宣布《共產黨宣言》“將會出版成英語、法語、德語、意大利語、佛蘭芒語和丹麥語”——原始的德語版本夾在其他語言中間。《共產黨宣言》渴望成為世界文學的楷模。

盡管過程艱辛,盡管花了數十年才讓《共產黨宣言》翻譯成多種語言,馬克思和恩格斯還是成功了。在這個過程中,兩位作者為世界文學貢獻了一種新的流派:從那以后,宏偉歷史敘事以及呼吁行動的緊急號召的混合流派,這使得《共產黨宣言》成為后面許多宣言稿的標桿。

自從歌德、馬克思和恩格斯創造世界文學以來,一直到現在,世界文學扮演著反對國家主義和殖民主義,追求更公平公正的全球社區文化。在19世紀下半葉,愛爾蘭出生的評論家赫切森·麥考利·波斯奈特(Hutchesin Macaulay Posnett)擁護世界文學。波斯奈特在新西蘭發展他對世界文學的想法。在歐洲,匈牙利文學家雨果·梅爾茲·德洛姆 (Hugo Meltzl?de Lomnitz)成立了一本雜志,以致力于闡述他對世界文學的理解。在印度,拉賓德拉納特·泰戈爾(Ravindranath Tagore)同樣支持世界文學的理念。

為了向兩部偉大的印度史詩——《羅摩衍那》(Rāmāya?a)、《摩訶婆羅多》(Mahabharata)致敬,泰戈爾不僅僅讓讀者將文學看出是一個單獨的活器官,而是一個沒有絕對中心卻相互關聯的整體。經歷過歐洲殖民統治的泰戈爾將世界文學視為對殖民主義的反抗。但他同時也將其視為對那些希望只珍惜南亞文化傳統的人的反抗。和歌德一樣,他反對殖民主義和國家主義,堅持一個國際化的、相互緊密聯系、更加公正公平的世界。

對泰戈爾來說,世界文學扮演一個更加重要的角色。1913年,他將成為第一個獲得諾貝爾文學獎的非西方作家。但他的成功也反映了世界文學是多么容易演變成它的老敵人——國家主義。盡管他有這樣的政治理想,1950年的印度和1971年的孟加拉國均適用泰戈爾的詩歌作為他們的國歌。

盡管聽起來很諷刺,但兩個國家同時宣布“擁有”泰戈爾和世界文學的核心機制是相通的,那就是翻譯。印度選擇泰戈爾的詩作《人民的意志》(Jana Gana Mana)作為印度國歌。這篇詩歌原文是孟加拉語,后來被翻譯成北印度語,其中里面故意加入了很多印度語系語種共通的名詞。從巴基斯坦獨立以后,孟加拉使用泰戈爾的十行詩《金色的孟加拉》(Amar Sonar Bangla)作為國歌。這首十行詩是泰戈爾在1905年孟加拉第一次獨立的時候用孟加拉語寫下的。(泰戈爾同時還是斯里蘭卡國歌靈感來源。)幾乎在同一時間,新成立的德國稱歌德為國家詩人的代表。顯然,一場戰爭即將打響。當國家主義可以指定世界文學的時候,他們的成功反而加強了世界文學主張的思想。

同時,世界文學在邊緣的民族和國家逐漸繁榮。1939年,意第緒語詩人米勒·拉維奇(Melech Ravitch)聲稱有一種意第緒語文學在華沙、紐約和莫斯科中流行。他贊揚這一發展,稱它既是一種有啟發意義的理想,也是基于市場現狀發展出來的現實。他同時還嘆息說意第緒語文學的市場太過不穩定,也不夠發達。(直到1978年,才有第一個意第緒語作家獲得諾貝爾文學獎:艾薩克·巴什維斯·辛格(Isaac Bashevis Singer)。)

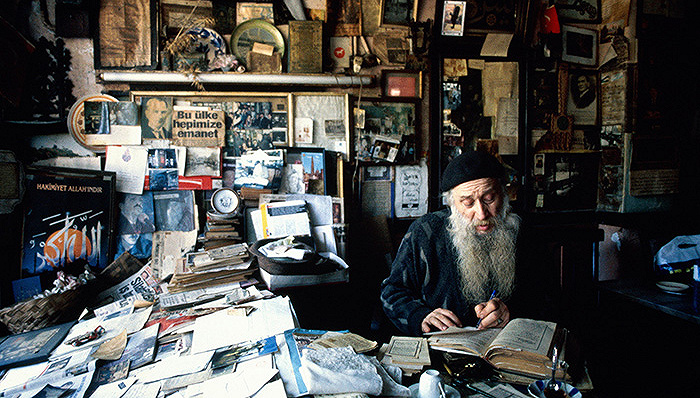

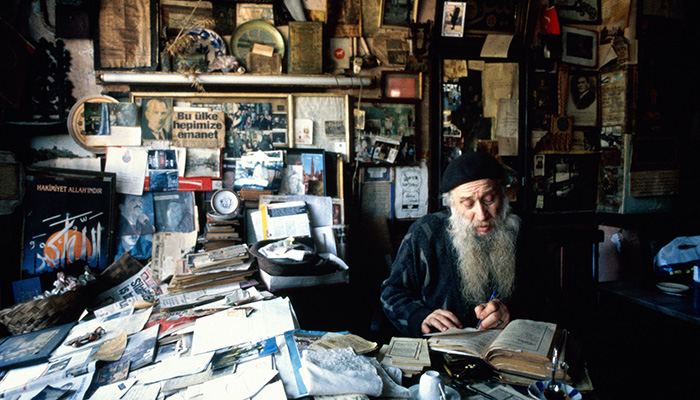

20世紀20、30年代活躍的國家主義和法西斯主義對于世界文學的主張和理想絕對是一大挑戰。但同一時間,歐洲法西斯主義和戰爭迫使大量人口移民,這對世界文學來說可謂福音。兩位德國學者:利奧·斯皮策和埃里克·奧爾巴赫就是這一悖論的代表人物。兩人由于自身的猶太人背景被迫逃離德國,兩人也都在伊斯坦布爾找到歸宿。在那里,他們對世界文學的思想也逐漸變得明確。盡管從小受西方文學的影響,斯皮策開始學習土耳其語,而奧爾巴赫則堅持自己原本的語言。

奧爾巴赫的主要作品:《摹仿論:西方文學中所描繪的現實》(Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature)記敘從荷馬(Homer)到弗吉尼亞·伍爾夫(Virginia Woolf)等多位作家的生平。這本書的開頭引用了安德魯·馬維爾的詩句:“如果我們有足夠的天地和時間……”然而,根據他自己的解釋,他更加缺乏的是豐富的閱讀量。因此造成了他對學術辯論和第二文學的疏忽。(如果他有學習土耳其語,他在自己的在處文章的的時候就會有更多更好的選擇。)奧爾巴赫的《摹仿論》是為二戰幸存者而寫的,他希望“把依舊熱愛西方文學的人聚集在一起”。對于,奧爾巴赫來說,世界文學可以把四分五裂的西方文明重新拼湊在一起。

二戰后,包括奧爾巴赫赫斯皮策在內的美國移民潮是的美國成為世界文學發展的港灣,同時帶來了挑戰。隨著美國在二戰后的文化越來越繁榮,它成為自身文化強有力的網絡開發者。這個趨勢持續到今時今日,目前美國每年出版的書籍當中,只有3%是翻譯作品。就像20世紀的巴黎,美國也遭受特定形式的地方主義沖擊——大都市的地方主義。

在2008年,瑞典諾貝爾評選委員會的永久秘書賀拉斯·恩達爾(Horace Engdahl)抱怨道:“美國太過于獨立,太過于與世隔絕了。他們沒有足夠的翻譯量,也不真正參與到文學交流的洪流中。這種忽視是一種限制。”但恩達爾只說對了一半(他必須在他所處的諾貝爾獎評選委員會的位置走下來,才能看到更多)。盡管美國只有那少得可憐的翻譯量,美國的龐大文學市場給國外文學的發展提供了重要場所,在這里,大型出版社留下的空白有小媒體來填補。《今日世界文學》(World Literature Today)雜志在近數十年來都是填補該空白最突出的媒體。如《無國界文字》(Words without Borders)等新型網絡媒體同樣也為此作出不少貢獻。

伊蓮娜·費蘭特(Elena Ferrante)就是近年來一個很好的例子。她的作品在意大利國內獲得成功以后,美國評論家的贊揚加上作品在美國暢銷,她也成為了全球知名的作家。費蘭特作品在美國的接受程度一度在美國掀起了一股意大利浪潮。文學遷移又為美國提供了另一種世界文學的渠道。有些作家,像尼日利亞作家Chimamanda Ngozi Adichie等,就直接使用英語進行創作。另一些作家,比如土耳其小說家、諾貝爾文學獎獲得者帕慕克則繼續用他們的母語進行創作的同時,利用他們在美國的地位,提升世界作家在美國的影響力。中國出生的作家哈金則是第三種類型的代表,這類作家移民到美國,把美國當作自己家園以后,轉而使用英語寫作。世界文學也因此保留了歌德提出該概念以來的本質:既是一種抱負也是基于世界市場現實的產物。

在美國,世界文學開始占據二戰后日益繁榮的學院和大學。在軍人安置法案覺醒時期的高等教育發展有助于世界文學在普通教育課程中找到自己的定位。算是對市場增長的一種回應,世界文學的精選集也出現了。有一些歌德最喜歡的作品,比如梵文戲劇《沙肯拉塔》(Shakuntala)、波斯詩人哈菲茲和中國小說,也光榮地被選錄。從上世紀50年代到90年代,世界文學課程有重大拓展,正因如此,世界文學的經典作品進入到常規教育中。一開始世界文學選集只有一卷,現在有些選集已經達到6000頁以上。6卷的《諾頓世界文學選集》(Norton Anthology of World Literature)就是其中一個例子。

由于過去20年里世界文學的發展,包括資料大全和閱讀指南等新型世界文學研究的新領域逐漸浮現形成了一個學術經典,從歌德、馬克思和恩格斯開始,經過泰戈爾、奧爾巴赫,以及更多的后來者。由大衛·達姆羅施領頭的哈佛大學的世界文學協會有三分之二的時間不在本土進行研究。該協會在全球范圍內有超過150個成員。Yanping Zheng是我帶過的學生,他就在研究中國作家如何進入世界文學這個話題。直至20世紀50年代,文學和藝術競爭都是奧林匹克運動會競爭的一部分(Miles Osgood);以及為什么歌德的世界文學想法而建立阿斯彭研究所(Aspen Institute)(Janet Zong)等主題上作出研究。世界文學研究學者特定文本以及其產品的發行量和接受度,它的發展趨勢、模式,從某些特點流派的起伏到寫作科技對其影響,還有形成文學研究核心的詮釋。

斯坦福學者弗蘭科·莫雷蒂(Franco Moretti)開發出研究大量文本的計量方法。這是第一次使用網絡數據庫進行的研究。這種文學計量分析方法還在形成階段,但這個方法顯然十分重要:計量方法在文學研究上的應用可能會改變整個領域,就像100年前計量方法在社會科學的應用改變了社會學研究一樣。

世界文學的研究可以被理解成世界歷史研究的一部分。世界歷史是一個比世界文學更加確定的研究領域,對于國際和地區案例研究大數據分析有更多的經驗。在商品歷史方面,世界文學也獲得了亮眼的成果,比如馬克·科蘭斯基(Mark Kurlansky)的海鮮三部曲:文明的進程:《一條鱈魚的往事》(A Biography of the Fish that Changed the World ) ,和《大牡蠣:半半貝殼類的歷史》( Big Oyster: History of the Half-Shell), 還有《萬用之物:鹽的故事》(Seasoned with Salt: A World History )。世界文學學術界還從沒收到過如此大的銷量。

然而世界文學也有反對派。有一些大學院長就對世界文學頗有微詞,還試圖叫停的世界文學研究項目,用更容易取得成果的項目代替。學生們抱怨說他們不想閱讀中國小說,因為這些小說讀起來非常奇怪,正好和歌德的秘書艾克曼200年前的說法一樣。世界文學的部分反對者來自于有名的文學研究學者。翻譯的質量一直都是批評的重點之一,而這也不是沒有道理。比如,歌德讀的一個中文小說英譯本,就被錯誤翻譯了,連標題的翻譯都是錯誤的。奧爾巴赫自己也表達了對沒有作品原著語言的認識卻去教授異國文學的疑慮,有很多人有同樣的憂慮。

隨著過去20年里的遍地開花的世界文學研究,反對聲者找到更加寬廣的反駁理由。有一些人出于后現代理論,把世界文學當作講述一個“大故事”的惡劣嘗試而將其拒之門外。對翻譯質量的質疑升級成對翻譯做法本身的反對。與一個古老的意大利雙關語Traduttore traditore(翻譯者都是叛徒)一致,有些反對聲音堅持關于保留每種語言的純粹性的古老理想,或者說是文學作品的自身特點:這話的隱藏意思就是說,如果你不是天生就懂得該語言,或者學習到幾乎和母語一樣的水平,你還是不要貿然研究這種語言的作品。

第三種批評聲音反對的則是世界市場為世界文學創造可能這一事實。比較文學學者、哥倫比亞大學教授斯皮瓦克(Gayatri Spivak)指責美國文壇通過出口世界文學選集支配世界。并沒有像歌德和泰戈爾那樣把世界文學設想成殖民主義的解藥,反對者攻擊世界文學成為文化殖民主義的靶子。美國出版的世界文學選集原意并不是出口,因此出版社們并不需要國外授權,因為在美國以外的的地方都沒有世界文學可以發展的市場。世界文學是一次向美國進口外國文學的嘗試,利用市場去改變原有那根深蒂固的閱讀習慣。世界文學選集旨在在很對西方國家,包括前歐洲殖民地,還有英格蘭和法國在內的本土主義和文化控制之間的平衡。

直到1992年,中國世界文學先驅鄭振鐸已經看清了部分學術缺陷。他抱怨說文學研究由國家政府文學管理機構來組織的,因此在體系上與世界文學背道而馳。幾乎100年以后,類似的管理機構又開始流行,也就意味著世界文學只能在國家文學管理機構所規定的圈子里發展。這一現象鮮有改善:波士頓大學剛剛才將其比較文學研究所更名為世界語言及文學研究所。

今日,本土主義和國家主義在沖擊著美國以及其他地方,世界文學再次迫切需要政治界的努力。尤其是,它是反對國家本土主義以及殖民主義的象征,它尋求更加人性化,也更加世界性的秩序——就像歌德和泰戈爾曾經設想的那樣。世界文學歡迎全球化,但反對世界大同,就像拉維奇說的那樣,贊美小眾的,分散的文學,比如它把如意第緒語看作是無價的文化資料,即便在面對諸多監控和遷移壓力下依然堅持這么做。

無可否認的是,世界文學的確是一個市場,一個本土文學和外來文學可以相互碰撞,相互轉換的一個市場。世界文學最主要的依靠就是文化流通。這就意味著它與把文學編撰成一個以大都會、國家政府為中心,以及禁止翻譯作品的行為是相違背的。沒錯,世界文學的市場并不平均,有時候也并不公平。但解決這個問題的方案不是減少文化交流,減少翻譯作品,抑制世界文學發展。真正的解決方法是通過更生氣勃勃的翻譯文化,讓更多作品被翻譯成更多種語言,以及更多的世界文學教育。

不論新舊,文學作品的免費傳播是對抗殖民主義和國家主義的最佳武器。因為文學——即便是以翻譯文學作品的形式——給我們打開了接觸不同文化和其他思想的大門。在人類創造出來的藝術和科學形式中,沒有一樣像文學那樣既有效地轉換并豐富我們想象力,又讓我們切身體會世界上其他人和生命。幾乎可以說,這些優點也使得文學發展并不容易。我們其實都是愛克曼,都由有限的傳統文化鑄造,也像他一樣被成百上千的異國書籍淹沒其中。然而,多點不一樣的嘗試才是最重要的。

一開始,世界文學只是一種理想或者說是一種渴望。“世界文學的時代已經觸手可及。”歌德告誡不情不愿的愛克曼。將近兩個世紀以后,這句話依然適用。世界文學并不是不可避免的,也不是自然而然形成的。殖民主義者、國家主義者、市場的敵人、擁護抑制文學流通制度的所有人,都是世界文學的敵人,他們的腳步也從未停止。也就是說,若是得不到持續的支持,我們就會失去世界文學這一成就。我們不需要把市場自由和市場增長的每一樣產品或者形式都視作有利,但世界文學是一個必須維持下去的市場——所有人都要為它的發展作出貢獻。

(翻譯:麥嘉雯)

……………………………………

歡迎你來微博找我們,請點這里。

也可以關注我們的微信公眾號“界面文化”【ID:BooksAndFun】