文 | 動脈網

院內外雙輪驅動將成為行業新生態。

每次集采骨折價的背后是藥企不敢不投、不得不投的無奈,當帶量采購、控費、藥占比等政策形成疊加效應后,依賴醫生處方的院內市場已經從“黃金賽道”變為一片紅海。院外市場雖然也在經歷分化,但依靠各類創新仍在持續打開增量空間。

近3年國內處轉非趨勢,數據源自國家藥監局

近年來,眾多處方藥(RX)產品逐漸轉換為非處方藥(OTC),并開始拓展院外市場,零售市場即將迎來新的競爭浪潮。與此同時,院外銷售渠道也正經歷著顯著的變革。根據米內網數據,2023年中國實體藥店和網絡藥店(包括藥品和非藥品)的銷售總額達到9233億元人民幣,其中線下藥店的市場份額下降至67.5%,而網絡銷售渠道的銷售額已突破3000億元人民幣。

市場份額的變動預示著制藥企業的營銷策略亦需相應調整,尤其是在OTC市場,如何更貼近當前消費者的需求已成為每家藥企,尤其是想將處方藥轉換為非處方藥的企業亟待解決的問題。

轉OTC后,這些產品紛紛翻身

院外市場吸引力正加速釋放。

受醫保控費、藥占比等政策影響,部分處方藥院內市場承壓,處方藥轉OTC趨勢明顯,這也讓OTC市場日趨火熱。據中康科技的數據,前幾年許多處方藥轉OTC后,銷售額有明顯提升。如蒲地藍消炎片、布地奈德鼻噴霧劑、乳果糖口服溶液等品種都有近20%的增速。

以潞黨參口服液為例,2022年底,國家藥監局批準其轉為非處方藥物。到了2023年上半年,據米內網的數據,潞黨參口服液銷售同比增長了1124.05%。到了2024年,其Q1~Q3再次同比增長151%。

潞黨參口服液作為山西正來制藥的獨家產品,早在2005年便已獲批上市,盡管在2019年就納入醫保目錄,但真正高速擴張卻是在轉OTC打通院外渠道之后。

除了獨家產品,蒲地藍消炎片作為非獨家產品也具有一定代表性。蒲地藍消炎片在2022年1月轉為非處方藥后,據中康的數據當年銷售額便突破15億元,同比上漲超60%。其中云南白藥旗下相關產品占據了國內超20%的市場份額,據企業2024半年報數據,其蒲地藍消炎片同比增長近兩位數。

中成藥之外,一些化藥也在走處方轉OTC的路子。

如2004年引入國內市場的布地奈德鼻噴霧劑,在2021年由處方藥轉換為非處方藥后,2022年在國內市場銷售近7.5億元,同比增長超15%。并且,這是在布地奈德吸入劑(包含鼻噴霧劑、吸入氣霧劑、吸入粉霧劑和吸入混懸劑)市場在2022年整體同比下滑近44%的大環境下取得的成績。

到了2023年上半年,據中康科技數據,僅強生的布地奈德鼻噴霧劑產品雷諾考特在國內等級醫院的銷售額為1.19億元,同比增長8.93%;在零售藥店的銷售額達2.42億元,同比增長了13.08%。

在國內院內市場支付能力逐漸“見頂”的情況下,藥企將旗下產品處轉非,專攻OTC市場成了企業找到第二增長曲線的一條可行路徑。可在這個過程中,企業將面對此前完全不同的挑戰。

中醫藥文化賦能品牌建設

中藥營銷離不開文化加持。

近年來,在“處轉非”藥品中,中成藥所占比例已逾七成。此類藥品在市場推廣過程中,若能結合其固有特性,并融入文化元素,將更有利于提升品牌知名度。若僅依賴政策支持或是依靠老齡化社會帶來的需求增長,其發展將難以實現突破。

據中康科技的數據,2023年年零售市場胃腸道疾病用藥銷售額前十中,除了大眾熟知的健胃消食片連續7年排名榜首外,最值得關注的便是銷售同比增加779.4%的潞黨參口服液。

潞黨參口服液的快速增長在于抓住了稍縱即逝的時間窗口。

在2022年完成OTC轉換后,當年12月,產品便被國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會列入《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》,同時被多個省市列入感染康復方案,帶動了銷售的上漲。

政策的推動作用僅限于短期內,當地企業與政府迅速把握這一機遇期,結合中醫藥文化開展了一系列營銷活動。

例如,在抖音平臺上對產品進行科學普及和推廣,特別針對產品的主要原料潞黨參進行廣泛的宣傳。在此過程中,也著重介紹了潞黨參的產地——山西長治地區。與此同時,當地制定了《上黨黨參區域公用品牌戰略規劃》,以“上黨黨參”這一區域公用品牌為核心,設計了一系列統一的標識,包括LOGO、包裝盒、禮品袋以及宣傳口號等,并將這些授權給黨參生產企業使用,形成規模效應。

抖音平臺醫生科普推廣,圖源抖音截圖

為提升中藥材品牌的吸引力,長治市中藥材產業發展中心對潞黨參進行了人格化塑造,設計了黨參精靈這一卡通形象,用于品牌與社會公眾的互動交流。此外,該中心還制作了《長治中藥材圖譜》、《本草上黨、普惠萬民》、《上黨黨參》、《山西藥茶上黨品牌系列》以及《上黨黨參沙畫》等宣傳材料。同時,在抖音平臺上以潞黨參及其他當地中藥材為主題,舉辦了短視頻大賽,以此推廣中藥材產業。還促進了相關衍生產品的開發,例如藥茶等。

此外,為了讓宣傳落地,在重點城市的機場、高鐵站以及旅游景點設立了專門的銷售柜臺,并在京東、淘寶等主要電子商務平臺上開設了店鋪,構建了覆蓋線上線下的營銷網絡。同時,根據市場反饋,設計了便于攜帶和服用的小容量瓶裝產品。

小紅書平臺種草文推廣,圖源小紅書截圖

正是有了這一系列操作,產品借助中醫藥文化發酵,形成了產品和品牌認知。在推廣過程中才有了借力打力的效果。醫生冰美式、調理氣短、脾虛養血等直擊年輕一代痛點的文案在目標受眾中廣為傳播,形成了購買效應。

潞黨參口服液的成功,不僅是企業的成功,也是當地中藥材種植、加工、銷售等產業鏈建設的成功,更是中醫藥文化傳承發展的成功。

巧借天時的數字化營銷

產品應用場景就是最佳的營銷切入點。

布地奈德鼻噴霧劑屬于局部應用的糖皮質激素類藥物,適用于季節性及常年性過敏性鼻炎,以及常年性非過敏性鼻炎的治療。該藥物在作為處方藥期間經過長期臨床應用,其療效已得到充分驗證。

在轉向非處方藥市場后,該藥品得以直接面對消費者。雖然不同城市過敏性鼻炎的發病率有所不同,但布地奈德作為一線用藥,常用于急性期癥狀的緩解。因此,布地奈德的主要使用場景是針對緊急情況,同時強調“迅速緩解鼻炎癥狀”的便捷性,以便患者能夠及時應對季節性過敏。

換言之,產品需要在關鍵節點展現其獨特價值。

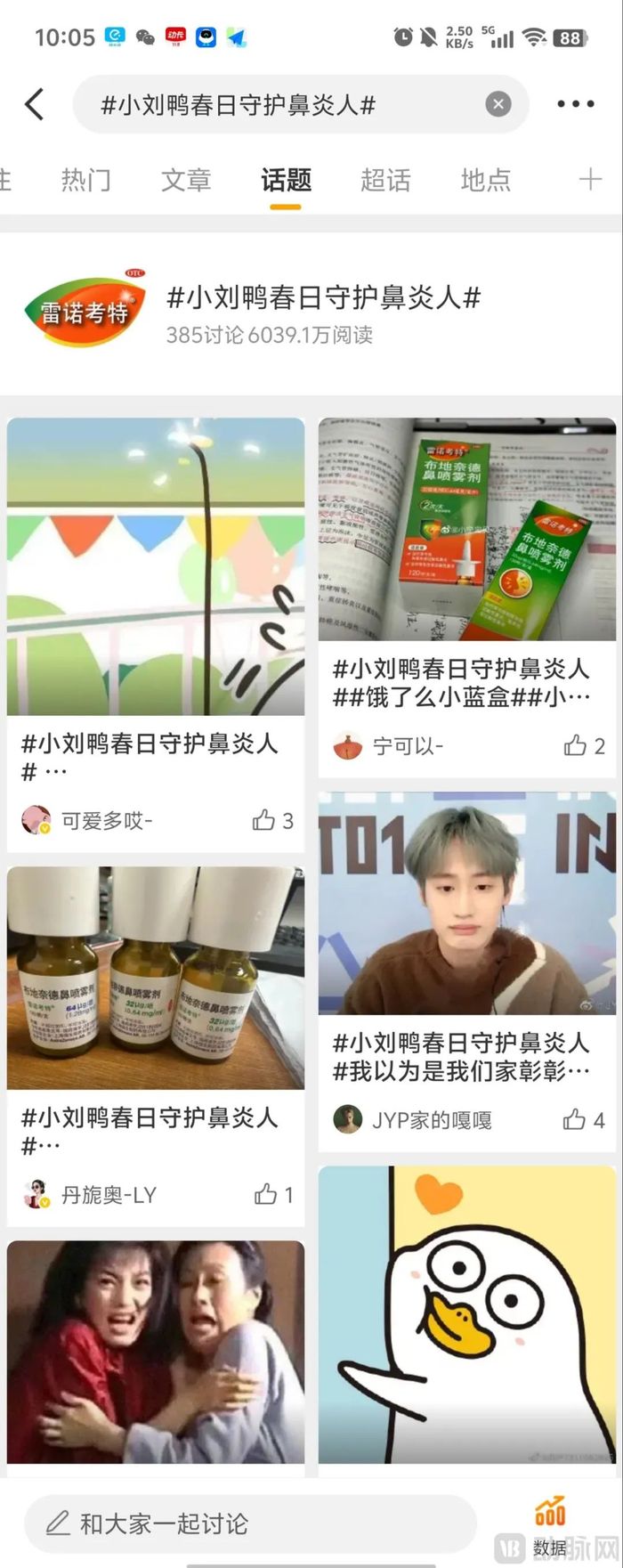

以雷諾考特這一單品為例,它選擇在季節交替這個時間節點,在微博上發起了柳絮和沙塵暴雙重暴擊下,鼻炎星人該如何自保的話題,成功引發了公眾的初步討論。然后又借助網站新聞頻道以及與大V合作,深入探討了季節變化導致鼻炎發作的原因,從而激發了公眾的討論熱情。接著,在北京地區突發沙塵暴引發熱搜后,品牌方迅速捕捉到了這一社會熱點,并及時提供了針對鼻炎的解決方案。

僅品牌話題就引發6000萬閱讀,圖源微博截圖

最終,通過這一系列精心策劃的活動,將公眾對于換季過敏的討論熱度有效地轉化為品牌自身的熱度。

同時,這一套打法并沒有僅局限于微博平臺,而是貫穿了全網主流平臺。

隨著微博話題熱度的興起,這一熱門議題也被帶入抖音等平臺,持續引發關注。在獲得充分的曝光之后,以小紅書為主要陣地,通過種草策略構建用戶對品牌的認知。借助頭部KOL的知名度和影響力為品牌提供背書,同時結合中腰部達人和真實用戶創作的原創內容,進一步強化產品的優勢和賣點,有效激發了用戶的購買欲望。

小紅書的種草文進一步將話題流量轉換為購買行為,圖源小紅書截圖

在小紅書平臺進行內容推廣期間,鼻炎、過敏性鼻炎、雷諾考特等熱門品類關鍵詞得到了全面覆蓋,核心搜索關鍵詞鼻炎實現了精準的流量攔截。在推廣高峰期,前五屏的占有率達到了50%。同時,雷諾考特品牌相關話題始終保持活躍,累計獲得近400萬次瀏覽。整個項目累計播放量超過1.2億次,總互動次數超過120萬次。

此外,雷諾考特還與隅田川咖啡攜手,圍繞職場、社交及睡眠等多個場景中進行了產品植入。在小紅書站內瀏覽相關話題或筆記,以及搜索雷諾考特關鍵詞后,便有機率觸發驚喜盲盒。同時,線下舉辦了“過敏星人造物節”快閃店活動,并與騰訊聯合發起了“一朵不會過敏的小紅花”公益活動,實現了線上與線下相結合的營銷宣傳。

在特定的時間節點開展營銷活動并取得階段性成果的能力,對于那些希望在新媒體平臺上顯著提升產品曝光度、增強品牌影響力的公司而言,無疑極具吸引力。然而,這一過程要求企業對目標消費群體具備敏銳的洞察力,并配合以恰當的營銷手段和適宜的媒體策略,這些能力均需企業逐步構建和完善。

不同打法需要不同能力

藥物“處轉非”只是開始,重要的是營銷觀念“處轉非”。

企業在進軍非處方藥(OTC)市場時,必須摒棄以往經營處方藥的思維定式,深入理解OTC市場的運作規律,并在產品選擇、規劃、定位以及傳播等多個層面制定詳盡的策略。同時,企業需深入了解渠道合作伙伴的需求。唯有如此,方能在銷售過程中避免出現任何環節的滯后。

比如選品的環節。

觀察眾多成功案例,我們不難發現,并非所有處方藥物均適宜轉變為非處方藥(OTC)。在作出轉型決策時,必須綜合考慮營銷策略與市場需求。例如,那些安全性較高、適應癥明確,并且適宜消費者自行判斷使用的藥物,如復方板藍根顆粒,往往成為轉型的首選。

此外,消費屬性顯著的藥品,例如消化系統用藥(如乳果糖口服溶液)和呼吸道用藥(如柴銀顆粒)等,均表現出高頻率和剛性需求的特征,成為家庭常備藥品。最后,那些已經具備一定市場認知度的產品,例如吉春制藥的紅花逍遙片,憑借前期在醫院銷售中積累的知名度,在轉為非處方藥(OTC)后,通過科普活動迅速拓展了零售市場。

處方藥轉為非處方藥(OTC)的成功,本質上是將產品力、品牌力和渠道力通過營銷活動進行綜合提升。企業必須從戰略高度進行規劃,以患者需求為核心,構建完整的營銷生態系統,以便在競爭激烈的市場中脫穎而出。

自然,此過程需企業構建之前院內銷售所欠缺的能力。

過去,企業僅需在院內與醫生建立良好關系,而在院外渠道,則需與用戶建立穩定的聯系。并且這個過程需要企業不斷去重復優化,比如上述環節都走通形成購買后,接下來該如何去維持這一關系,如何去激發用戶的終身價值,都是需要企業慢慢探索的方向。

院外市場的競爭,本質上是從流量爭奪轉向生態定位,企業必須建設和完善相應的能力,才能在未來生態中占據一席之地。