曾經有六七年的時間,魏偉都在四川西部的雪山里漫游,獨自一人背著書包,端著相機觀察雪山,一看就是一天。在山里走著走著,他會覺得自己與環境交融在了一起,甚至忘記自己的存在,“古詩里寫的狀態原來是真實的”,而這種感覺難以在城市里找到。直到近幾年,他又開始在成都市里拍到了雪山。

而環保志愿者滿天在做的事情,是在城市里盡可能將人帶回自然環境。他給很多大人、小孩都上過生態課,這些課程發生在湖畔邊、草坪上、甚至是小河的一個拐彎處。人們只要能安安靜靜地在自然里呆上一會兒,就能發現植物、動物的美。

城市里,每個人都有自己的方法去親近自然。有一些共識是顯而易見的——我們應該保護好藍天、白云、清新的空氣、干凈的河湖、公園里舒展生長的動植物,或許還有偶爾能望見的雪山。

這些,如今可以在西南一隅的成都,找到答案。

追雪山的人

清晨五點,天蒙蒙亮,魏偉摸黑起床了。他迅速洗一把冷水臉,背上前一晚準備好的書包,里面裝著相機、大長焦鏡頭和無人機,沖出門去拍雪山。

“幺妹峰在北邊一些,大雪塘偏南一些,而雪山之王貢嘎在最南邊,每座雪山的位置都不一樣。”路上還沒有多少行人,魏偉在100公里的環城綠道上騎著共享單車,邊看邊拍。

作為一名追雪山十幾年的資深攝影師,魏偉對各個方向的的雪山形狀都深諳于心。幺妹峰比周圍的山都高,像一座有左右兩肩相伴的孤峰,被前面的低矮山峰阻擋;大雪塘的頂部平坦,一塊連綿起伏的平坦地勢;貢嘎雪山的主峰則是巨大的四棱錐形狀。

在成都,還有幾千位和魏偉類似的愛好拍攝雪山的攝影師,他們被叫做“追峰人”,大家聚集在“成都遙望雪山”群里。魏偉是這個群的最早一批成員之一,他打開手機,群里已經發滿了大家從四面八方發來的消息,有人比他起得更早,搶先拍到了日照金山的照片。

每到春天的一場大雨洗禮后,雪山在成都的天際線上拉出最長的曲線時,以及最多人在不同地點都看到雪山時,這一天就是一年一度的“開山節”。“追峰人”會扎進鐘家山健身步道、魯家灘濕地公園、鳳凰山、龍泉山、雙流機場等等點位,去拍下雪山與這座城市局部細節的合照。

開山節,這一追雪山攝影師朋友圈里的盛大節日,正式拉開了這一年的追峰行程。夏天多雨,冬天少雨,觀山季節一般從3-4月開始,5到8月是城市里觀山的最佳時節,也就是清明到大暑之間。能看到雪山之王貢嘎的概率是5%。一天當中的早晨五點到八點、傍晚六點半,都是最佳觀賞時間。最近,首批“我在成都看雪山”推薦觀山的點位名單也即將揭曉。

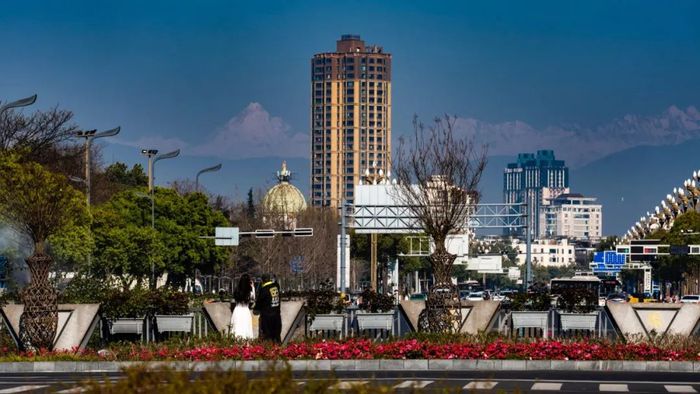

成都,是全國唯一一座可以在市區遙望7000米以上雪山的千萬人口城市。它位于四川盆地邊緣,四周邛崍山、龍門山、岷山與龍泉山脈環抱。平原、丘陵、高山個占據成都1/3的地形。天氣良好的情況下,成都目視范圍內至少有上百座雪山,比較知名的,包括7556米的貢嘎山,6250米的四姑娘山幺妹峰,5353米的大雪塘等等。

以城市為前景、雪山為背景,有充滿煙火氣的生活場景參與其中,這才算是一張合格的雪山城市照。魏偉碰到在天橋上遛狗的中老年人,記錄下他們與身后雪山的合照;也將彩色的城市樓景和雪山一起定格在鏡頭里。他自己最喜歡的照片,是雪山與人的生活場景的合照。

在魏偉看來,雪山攝影師這個賽道很小眾,甚至只集中在成都,大家大都來自和攝影毫不相干的各行各業,因為熱愛走到一起,但身上具備某些共同的特質。

他們對天氣異常敏感,尤其是每年春夏之交,腦袋里時刻繃緊了天氣這根弦兒,“如果某天強對流天氣下雨,晚上還刮大風,那么第二天就非常有希望(看到雪山)”。他們經常早起,因為早晨的空氣最清新,而且雪山都在西邊,要想看到日照金山,就必須早起,扛著“長槍大炮”攝影器材出發。他們也十分熟悉城市的各個方位——拍雪山務必選擇西方和西北方無遮擋的高空,比如高層住宅的樓頂、塔臺、山坡。

最重要是,大家“對美好生活、對遠大崇高的美,有一種向往,可能也有脫離世俗的一種追求”。魏偉說。每年開山節,如果在龍泉山拍雪山,人多的時候會遇到十來個“追峰人”,臉熟的就點點頭、簡單聊幾句,隨后在各自的點位上沉默不語,專注地看著鏡頭里的遼闊雪山。

魏偉剛進雪山群是2012年,大家在論壇上爭論,成都西邊出現的雪山是什么。群里只有二十多個人,拍到雪山還是很稀奇的一件事情。直到2016年夏天,魏偉清晰地記得那是7月14日,他碰巧從阿壩州回成都老家看望母親,幸運地在成都見證了一場全市大規模看見雪山的“節日”。傍晚日落的時候,橙色的晚霞重疊在潔白的雪山上。群山被夕陽染成暗黑剪影,中央一座雪山泛著白色,那是幺妹峰露出了真容。

“有史以來第一次,全市大規模居民都直接看到了雪山,媒體也報道了。”魏偉回憶說,他們的雪山群開始擴大,從幾十個人迅速滿群。第二年的某個空氣質量優良日,大家又在市區看到了貢嘎山——四川的最高峰、雪山之王。之后,“成都遙望雪山”群不斷有人加入,到現在已經擴建到十個微信群、至少兩個QQ群。

過去幾年里,人們在成都市區看到雪山的日子更多了。2025年1月1日開年,成都觀山愛好者、攝影師張巍連續第八年發布“在成都遙望雪山數據報告”,2024年整年,成都市區觀山記錄突破62次,其中貢嘎山和幺妹峰被觀測到的次數也突破新高,這意味著在成都一年里有近五分之一的時間都能遠眺雪山——而在2017年還只有50次。

河湖總會給人驚喜

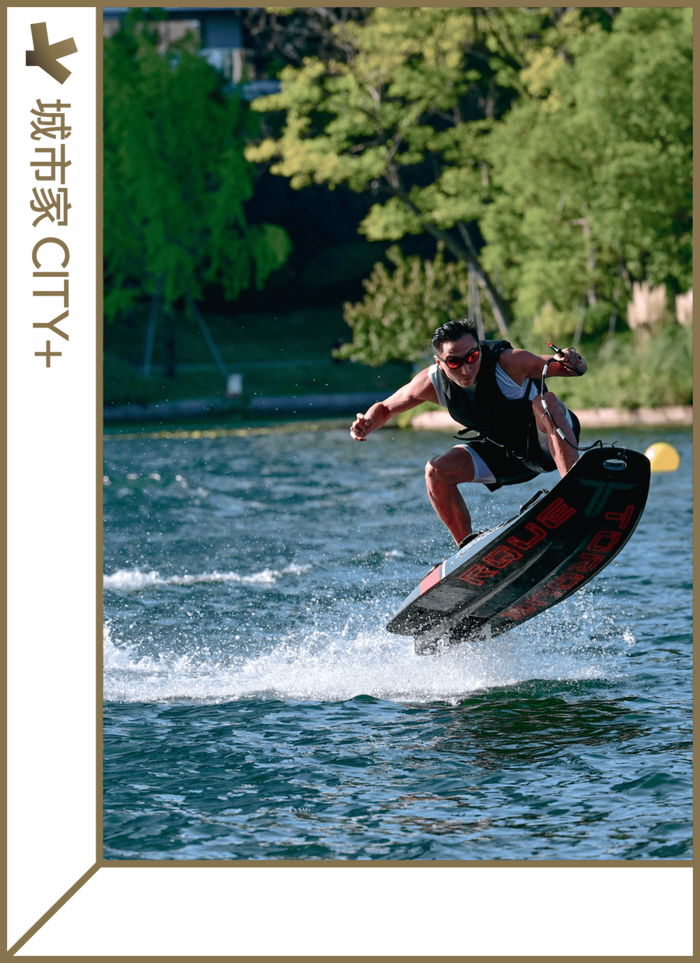

初春的天氣,成都麓湖的湖水體感溫度才不到十度,湖面冷意襲人,而水上運動愛好者大熊已經開始在湖上滑動力沖浪板了。

大熊是麓湖社群戶外運動社會長。經過十年的發展,麓湖擁有180多個社群類型的組織,每年舉行3000場以上活動,優良的社群和自然環境,給了想“做點事情”的大熊一些空間。

“想帶更多的人參加戶外活動,將水上運動與大眾生活方式進行連接。”曾經從事過金融行業、北美消費品牌代理的大熊,現在也在麓湖邊上經營著一家水上俱樂部。每到夏天,他會組織大家參與龍舟、槳板、沖浪、水上瑜伽等等各種親水運動。

不僅是在麓湖活動,大熊去年夏天也參加了位于天府新區的興隆湖的龍舟賽。他還記得那次比賽的盛況,天府新區18家企事業單位和組織參賽,碧綠的湖面上,五彩繽紛的龍舟沖著目標筆直向前進,龍舟號子陣陣響起。7萬多游客前來觀賽,給隊伍們鼓勁加油。

大熊還在現場看到,許多年輕人在湖畔草地上練瑜伽、玩飛盤、踢足球。夏天一出太陽,興隆湖的草地上就“長”滿了帳篷,熱愛陽光的成都市民們出來曬太陽。帳篷營地旁邊的集市更熱鬧,傳統習俗的包粽子、艾草錘、投壺,還有非遺的編織、花簪、漆扇。

類似于劃龍舟這樣的水上運動,正在興隆湖蓬勃發展。興隆湖今年將繼續舉辦成都市的龍舟賽,以及2025年世界運動會的龍舟比賽以及其他部分項目。在興隆湖的東南西岸,目前分布著五家水上運動俱樂部,開展皮劃艇、槳板、龍舟、賽艇、帆船等項目,吸引著越來越多的像大熊這樣的年輕人前來參加。

“我有鼻炎,而且對水質非常敏感,在興隆湖、麓湖,夏天可以隨便放心跳水,不擔心鼻子不舒服。”大熊說,興隆湖的水質檢測可達到三級標準。

對于大熊來說,一個可以親近自然生活環境,是他選擇定居某座城市的最重要原因。“春天徒步,在環城綠道上騎行,夏天玩槳板沖浪、皮劃艇,秋天野外攀巖,冬天滑雪。”他曾在美國生活多年,運動是他和環境互動的最直接方式,因為人只有在大自然里,才能感受到存在于世界上的位置和意義。

湖水總是會帶給人驚喜。他還記得有一次和隊員們在興隆湖進行龍舟訓練,滑進了興隆湖人煙罕至的湖中心深處。他們突然看到一大片水鳥,安安靜靜地正棲息在在湖面上,“至少有幾千只吧,黑壓壓的一大片。”大熊說,場面異常壯觀。

水域面積達4500畝的興隆湖,已達到地表水III類及以上水質,部分區域的水體透明度達到4米及以上。水質能達到目前的水準,經過了精心的治理和維護。它原是鹿溪河流經龍泉山脈腳下的灘涂洼地,歷史上曾為興隆鎮農田和住戶聚集區,最大水深僅2米。2013年,成都啟動濕地改造工程,通過修建人工保水溝分流鹿溪河洪水,將原河道改造為兼具調蓄功能的生態湖泊。

最開始,興隆湖的水質沒有現在好,負責建設的天投公司引入了中科院的水體治理技術。從2020年8月到2021年治理完成,又在兩個月后進入為期五年的精細化管養期。

如今,興隆湖已經形成了完整的生態鏈,沉水植物覆蓋率達到四分之三,鳥類種類從52種增至65種。2023年,興隆湖鳥類觀測記錄達181種,冬季高峰數量超3萬只。

“你看湖里有許多水草,其實都是天然的立體凈化屏障。”在興隆湖邊的水下圖書館,天投公司的工作人員站在深入水下一米的透明玻璃旁邊介紹,可以清晰看到一些水草在綠色的湖里搖曳生姿。“大部分我們看到的都是沉水植物,苦草、竹葉眼子,還有青蝦、鱖魚、烏鱧之類的底棲動物,也是引入有利于生態的。”去年的12月24日,生態環境部公布第三批美麗河湖優秀案例名單,四川天府新區興隆湖上榜。 除了生態環境的價值,興隆湖還成為重要的城市"海綿體"。經過三年汛期考驗之后,洪水過境興隆湖后,水位一到兩周天即可恢復正常。枯水期可為下游補水,豐水期可削減上游80%洪峰流量。

開在大自然里的生態課

黑褐羽毛的水鳥笨拙地伸縮著腦袋,幫助身體向前努力滑動,“小鸊鷉,也叫水上王八,會輕功水上漂。”滿天站在興隆湖邊的欄桿旁,看著遠處的水鳥,興致盎然地解釋說,“因為它腿短,如果一激動,就在水面上跑了起來、想要起飛,動作像在逃生,倉促又可愛。”

滿天是成都本地的一名環保志愿者,經常會帶著學生們走出學校,來大自然里觀察動植物。“這幾年,我們看到的動物更多了。棲息地變好,很多鳥就愿意停留下來。”滿天說。2024年,成都已記錄577種鳥類,占全國38.34%,包括7種國家一級保護動物(如中華秋沙鴨、黑頸鶴)。興隆湖邊也經常有民間觀鳥協會成員的身影,他們拿著長槍大炮的相機,專注地拍攝水禽。

很少有人知道的是,成都這個位于西南腹地的內陸城市,因其獨特的地理位置(龍門山、龍泉山生態屏障)和豐富的濕地資源,成為國際上兩條非常知名的候鳥遷徙路線——東亞到澳大利西亞的通道、中亞到南亞的通道——的交匯點,覆蓋了多個國家和地區,涉及大量珍稀鳥類。

滿天的本職工作,是成都天府新區教科院的一名老師。他與來自成都各個學校的上百位老師一起,利用課余時間組建了一個教研組,開發生態課堂。這原本是一件下班后的興趣愛好,由熱愛自然生態的老師發起,后來吸引了越來越多的人,團隊從幾個人發展壯大到現在的上百人。天府新區十一學校科學教師高巧,也是其中的一員,他也是生態教育教師團隊代表。

“大熊貓吃的竹子,和我們吃的水稻、小麥、玉米、高粱……其實都是親戚,均屬于禾本科植物。”在探秘自然科創課上,高巧和學生們談論著生態環境、生物多樣性相關的各種話題。“植物營固著生長,它們的營養器官通常是不能移動的,它們不能像動物那樣通過逃避來規避不利的生存環境,卻自從4億年前登陸后,賦予了地球勃勃生機,有著其獨特的生存智慧。”

一堂生態課上,高巧和學生們聊起“禾本類植物的生存哲學”,它們的葉片都比較薄,能量消耗少,能夠高效地利用光能,合成光合產物。地上的葉片單薄,地下的根系像枝蔓一樣廣泛散開,抓取一切它所能觸達的能量物質。

高巧告訴我,正如天府新區的規劃主要依河流走勢而定,各所學校的生態課程也以河流、山川來劃分的。以天府新區的母親河、最終流入興隆湖的鹿溪河作為一條主線,上中下游,因地制宜設立課程,比如中間是宜居的生活區,上游是工業賦能區,再往下是農業區了,觀察到自然現象不同,學校各自的生態課程內容和側重不同。滿天接著解釋說,無論是哪一種,都是為了讓孩子對河與環境,與人生活的關系,有了更多了解。

除了生態課程,孩子們也通過“公園城市自然發現大賽”,來走進大自然。去年,全區120所公立學校中有90%參與其中,上萬名家長和學生提交了作品。“孩子們會將自己學到的知識,反哺給家長和社區,他們是最好的傳播者。”滿天說。

李汶穎就曾經陪著孩子在興隆湖的水下圖書館,靠在近玻璃墻旁,觀察半透明的藍綠色水草。陽光穿透湖底,魚蝦游弋,孩子一看就是半小時。李汶穎平日工作忙碌,一年里要飛往內蒙古出差至少五十次,非常珍惜和孩子在一起的機會——兩人能單獨相處,走近大自然,享受難得的陽光和松弛的生活。

李汶穎是清華四川能源互聯網研究院氫能實驗室的副主任。她并非成都人,幾年前辭掉了外地安穩的體制內工作,選擇來到成都打拼,加入位于天府新區、正在初創建設中的清華四川院。個人的抉擇背后,是成都對于創新人才的包容政策——通過靈活機制吸引頂尖科研力量,為其提供"從無到有"的產業孵化平臺。

李汶穎記得,剛來的時候機構連辦公樓都沒有,大家擠在一個集裝箱里辦公,就這樣堅持了三年,實驗室終于修好了,而她所帶領的氫能項目也做出了效果——內蒙的十萬噸級風光制氫合成氨項目,正是依托成都研發中心的技術輸出。

“對比超一線城市的高生活成本和激烈競爭,成都對我來說更具有‘性價比優勢’。天府新區高科技產業集聚,綠意盎然,宜業也宜居,人生不再是工作或者生活的單項選擇。”李汶穎說。

“PM2.5:一微克一微克地摳”

“有時候可能你走在一個普通的街頭巷尾,或者在二環高架坐公交,往窗外一看就有。”魏偉說,現在成都市民看到雪山的機會越來越多,同行圈子里甚至會開玩笑地討論起龍泉山附近的哪些小區是“雪山房”——天氣好的日子,推開臥室的窗戶就可以看到雪山。

實際上,觀山天數的增加,直接得益于空氣質量的好轉。自2013年環境空氣質量新標準實施以來,成都市PM2.5濃度呈逐年遞減趨勢,2024年PM2.5濃度為32微克每立方米,相比2013年下降67%。從空氣質量綜合指數來看,2024年,成都市在全國168個重點城市中排第52位,也達到歷史最高排名。

“PM2.5濃度,每下降1微克都是非常艱難的事情,要付出巨大努力。”成都市生態環境局規劃與環境統計處處長吳軍說,“好幾年都是從40往下一微克一微克地摳,一直在38、39的瓶頸期,當時覺得35都很難實現,但去年我們直接干到了32,歷史最優。”

今年四十多的他從小在成都長大,回憶起小時候晚上總能看到天上有很多星星,夜空通透,但后來漸漸的感覺星星越變越少了,一是空氣受到污染了、二是城市光的污染變多了。但這些年晚上看到星星機會又開始增加了。天氣好的時候,他也會約上朋友去夜爬龍泉山、遙望雪山。

“大氣攻堅戰是我們的1號工程。環保治理涉及到整個城市系統的方方面面,離不開各行各業的共同努力。”吳軍解釋說。

成都地處四川盆地,秋冬季節氣壓低、少風,污染物排不出去,“你排多少它就能給你裝多少,整個城市就像蓋了蓋子的高壓鍋一樣”。而移動源是成都大氣污染物的主要來源之一。為了減少車輛污染物排放總量,成都做了很多具體的事情,比如推進公交車輛的全面電動化,加快推進老舊汽車淘汰更新,還對繞城高速公路內的集中商品交易市場開展了集中排查整治,降低區域柴油貨車通行量等等。

類似的案例還在工業和施工工地治污減排方面,效果顯著。“對水泥、石化、平板玻璃這些污染大氣的企業進行深度治理,推動鋼鐵企業完成超低排放改造。”吳軍介紹說。另一個很重要的做法是幫扶提升企業環保績效等級——在重污染天氣下,對不同等級企業采取差異化管控,鼓勵企業主動地去提升治污技術。

城市里,一些隨處可見的細節,也能看到環境治理的精妙之處。建設工地圍欄的頂部,會有一個小細管噴灑著水霧,這是為了降低施工帶來的灰塵。春節期間,為了控制煙花爆竹燃放帶來的空氣質量爆表,所有環境部門的工作人員都走進小區去宣傳動員,“這幾天忍忍,為了空氣質量和我們的健康,基本上大家都能接受。”

在吳軍的理解中,經過這些年環保攻堅戰的努力,各方面指標達到一定的成果,就要導向一個共同的目的,即讓成都變得更加美麗。

“美麗是一個包含了很多面向的概念,生活之美、生態之美、生產之美、發展之美,這四個美體現了成都在環境、宜居、生產和發展等方面的成果。如空氣更清新、藍天白云、綠地公園增多等。”吳軍說。“美麗成都”是生態文明建設成果的具體呈現,與我們建設踐行新發展理念的公園城市示范區一脈相承。成都市高位推進美麗城市建設,印發《美麗成都建設戰略規劃(2024-2035年)》,積極構建美麗成都“1+N”政策體系,持續推動生態環境質量從持續提升到全面改善最終實現根本好轉。

未來,成都將建成人與自然和諧共生的公園城市。保護生態環境和發展經濟,不是此消彼長的矛盾體,生態價值正逐步轉化為人文價值、社會價值和經濟價值。

吳軍從事環保多年,參與過總量減排、環保督察、污染防治攻堅戰,企業排污許可管理等工作,他的親身體會是,“環保部門并不是要制約經濟的發展,它管控的是那種粗放型無序的發展,城市高質量發展、企業可持續發展環保絕對是最重要的推手之一。”

基于這樣的共識,成都市生態環境局現在的重要工作之一,是更好地服務企業。

2月中旬,一場企業、環保部門對談會,正在成都市政府的會議廳里展開。幾十家來自成都各個區縣的企業代表,向生態環境部門的工作人員,提出了他們最關心的疑問。

“環保審批速度慢。”一家生化公司說。“希望在碳足跡核算、綠色信貸方面給與政策支持和指導。”另一家科技公司說。大家你一言我一語,現場氣氛熱烈,工作人員為企業們解釋當下環保部門對于企業的針對性解決辦法。

從哪些環節更好地去服務企業?哪些是成都特色?以企業最關心的排污許可優化來舉例,實行“竣工即核發”,提前介入幫助企業優化申報材料,隨時給予意見,縮短辦理時間,“以前需要幾十天才能核發的排污許可證,現在只需要項目建成后幾天,甚至企業能提前拿到”。此外,在新搭建的政企交流平臺上,政府會組織政策宣講、問題會診、技術幫扶等活動,直接幫助企業解決難題,“相當于區縣局的副局長直接派駐到園區,企業可以直接找到對應的環保部門負責人”。

“窗含西嶺千秋雪。”公元770年,杜甫在成都寫下他西望雪山的詩句,傳誦千年。魏偉認為,不僅是詩人杜甫,從古至今,蜀人骨子里都有一種對雪山的崇拜和向往。蜀地的先民從岷山的上游遷移下來,翻越雪山、篳路藍縷,來到了肥沃的成都平原,他們在這里建造了成都城,安居樂業,但他們從來沒有忘記過雪山和自己的來路。

從前,魏偉常年在山里行走,給1000多座雪山拍下照片。他幾乎走遍了阿壩州的所有城鎮,后來又走遍了滇西的雪山——找到人與自然融于一體的放松與平和。如今他經歷了許多人與事,又回到成都生活。漫步于成都的大街小巷,偶爾抬頭看到天邊的雪山,才能尋回了當初走在雪山里的熟悉感。

來源:推廣