界面新聞記者 | 丁欣雨

界面新聞編輯 | 黃月

人手一套地鐵段子,曾是多年前國內脫口秀演員“體驗生活”的標配。作為城市居民幾乎最便利、最經濟的公共交通工具,地鐵里隨時有新鮮事在發生。何廣智發現“當地鐵上滿座的時候,所有站著的人都是替補,而站在座位正前方的就是第一繼承人”,豆豆則吐槽自己1.68米的身高,讓他一定要在車廂里“找到一根屬于自己的桿子,要么扶著它,要么靠著它,心里才有安全感”。

不同省市的地鐵各具特色,黑燈說其中南京地鐵最聒噪,每站廣播都換一批角色來提醒乘客不同內容:“省中醫院提醒你,省知識產權局提醒你,省藥監局提醒你,連個野生動物王國都要出來提醒你。”但最被網友津津樂道的還是廣州地鐵,車廂內的禁止標識多到由靜態貼紙變成了電子屏滾動播放,包括“請勿亂扔果皮紙屑、請勿隨地吐痰、請勿躺臥、請勿懸吊......”,聽說每個圖標都代表了一段故事。

自從北京首條地下鐵道于1971年1月15日落成運營,截至2024年6月底,中國內地共有58座城市投運城軌交通線路11409.79公里。經由地鐵的延伸、擴張,繁華街區與何廣智段子里“小心野生動物出沒”的郊區相接,城市職住分離的格局有了解法,也造就了通勤列車上“人人人人我人人人人”的局面。

譬如北京有“生死天通苑,決戰西二旗”的說法。每逢早高峰,菜市口至宣武門區間的斷面客流量最高能達到5.35萬人。在上海,8號線南端沈杜公路和蘆恒路站常年定時限流,站臺排長隊,有人被擠上去又被推下來,難怪社交媒體上出現“坐地鐵最好換成拖鞋”的溫馨提示。

當地鐵開啟運轉,人們也開始了一天的流動。在這段時間里,地鐵上的人們在想些什么?

01 按時上下車:人與機器的磨合

“我每天早上7點5分準時出發,到車站后,在7點23分抵達的通勤列車第9節車廂第2個門排隊,日復一日,都是如此。”Akira是一名日本的銀行職員,在研究東京通勤鐵路網的作品《通勤夢魘:東京地鐵與機器的人類學》里,他向作者邁克爾·菲什講述了自己趕地鐵的日常行程。

乘客能對到站時間有如此把握,少不了列車運行圖的幫助。這是一種在限制運輸系統內規劃和管理時間表的通用技術,司機根據它來發車,使列車按時到達一個個站點。

圖源:《通勤夢魘:東京地鐵與機器的人類學》

計劃以外的變化總歸是無法避免的,尤其在超載荷運營的情況下,渴望擠進車門的乘客絡繹不絕,就會給運行圖的精準執行帶來很大變量。最直接的調整方式是增加運量密度。例如在北京地鐵高峰時段,4號線、10號線每小時運行30對列車,發車間隔平均只有2分鐘。

然而,越要求系統超運力運營,就需要更久的停站時間接納盡量多的候車人群。同時,由于必須確保前后車之間有足夠的安全距離,列車在站臺又是“不宜久留”的。

駕駛員的靈活性,從這種悖論中凸顯出來。他們根據實際情況調整列車在不同站點的停留時長,再利用途中的加減速來補償整體行車時間。當高峰期列車負載重量驟然增加時,駕駛員靠經驗來預判制動需要的時間和距離,則能讓列車與平時一樣“絲滑”進站,不浪費一分一秒。

看似隱形的元素也發揮著作用。邁克爾·菲什觀察到,列車門打開、關閉時,日本東京地鐵的站臺會同步播放音樂。每個車站有獨特的旋律,其音調、音量和節奏快慢都是計算考量過的,促使乘客快速乘降。

另一個地鐵站的常見工具也輔助調節了乘客流動的速度,那就是自動扶梯。比起商超、醫院、住宅等處的電扶梯運行速度一般在0.5米/秒,中國大陸一線城市地鐵站的扶梯速度設置成0.65米/秒,相較而言快了30%。至于香港地區的地鐵,電梯速度會調至0.75米/秒,以符合當地的生活節律。

就是在這樣的地鐵空間里,人與技術共同協作,彌合了列車標準運行圖與操作實踐的差別。邁克爾·菲什借用法國技術哲學家、機器理論家吉爾伯特·西蒙棟提出的概念“不確定性邊際”(margin of indeterminacy),來說明這種標準規制與實際情況間存在的縫隙。

所謂“不確定”,是指像地鐵這種技術集合體并未確定自我的最終形式,而是保持對信息的開放性,允許將周遭環境和偶發事件納入其運作模式,進行進一步的生成性互動。

[美] 邁克爾·菲什 著 孟超 桑元峰 譯

上海人民出版社 | 世紀文景 2025-01

地鐵空間的秩序得以維系,也有賴于通勤者的應對技巧。比如Akira習慣去第9節車廂第2個門排隊,正是他在日復一日的驗證和“試錯”后,得出了最適合自己時間安排的選擇。

讓邁克爾·菲什感到更微妙的,是一群會在地鐵上“驚醒”的通勤者。他們似乎培養出一種對周圍環境波動的敏銳感受,能在地鐵上昏沉睡去,又能在某一站猛醒過來,迅速下車。

菲什請教了日本經濟學家、基礎設施歷史學家三戶佑子,得到的回答是“列車的節奏早已蝕刻在城市居民的身體里”。無論哪條地鐵線路,站間的加減速模式都基本一致,電動機發出的音調也會呈現升高再降低的規律。通勤者親身體驗并適應了系統內的聲音、節奏和共振,心照不宣,甚至在身體感知上產生同步。

技術決定論的二元預設,要么導致技術烏托邦的愿景,要么導致人類自主權被機器奪走的焦慮。但人們按時上下車、成功趕到工作地打卡的過程,其實隱含諸多人與地鐵系統的同構、互動,二者缺一不可,也非控制或支配的關系。不只是機器、技術擁有供操作者調試的區間,乘客也以積極態度掐算通勤時間,彼此磨合。

02 擁擠且沉默:若即若離的同行“搭子”

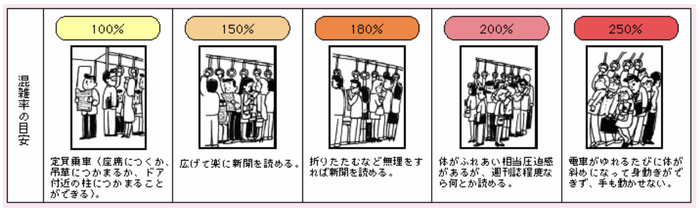

圖源:溝口正仁「日本の鉄道車両工業について」,日本鐵路車輛工業協會

日本鐵路行業協會在衡量列車乘客立席密度的時候,有一個重要參數是人們手中的報紙。在滿載率100%的情況下,人們能抓住車廂內的吊環;在滿載率150%的情況下,人們與其他乘客并肩而立,但還有空間可以翻閱報紙;在滿載率180%的情況下,人們必須把報紙折了又折,才能勉強瀏覽。當滿載率超過200%,讀報變得毫無可能,人們無法動彈,手也很難活動,唯一能做的,就是與他人一同隨著列車的晃動而搖擺傾斜。

根據加拿大社會學家歐文·戈夫曼的擬劇理論,人會在不同社會情境中扮演不同角色,并根據關系親疏劃分行動的區域。面對陌生人和偶然結識的朋友,人們往往走上前臺,進行表演。后臺則是他們不愿被觀眾發現的領地,或是關系更緊密的人才被允許看到。

有些東西的穿透特性卻能攪混前后臺的實體邊界,擴散開來,被人知曉。如果有位商務人士西裝革履乘著地鐵,但耳機收音效果不好,鄰座聽到了里面傳來的狂野金屬樂,那么前后臺之差就會在無意中被打破。

有時,周圍人的呼吸聲、腸胃響聲甚至心跳聲,也會由于擁擠車廂里人們的挨肩疊背,發生不可控制的物理傳播。接觸幾乎零距離,讓乘客不得不體驗一種“尷尬”的親密。

在這樣的氛圍中,傳播的不僅是聲音、氣味,還有安靜不語的默契。一位來自日本某醫藥公司的前職員Michiko向邁克爾·菲什分享,她能認出所有與自己一道通勤之人的面容,當他們中有人連續幾天沒有現身時,她也會開始擔憂,并且想在再次見到時,詢問他們是否安好。

但Michiko從來沒有這樣做。“一旦我主動走上前去問候他們,也許我以后每天早上都不得不與他們打招呼。但這樣更可能造成的結果是,我會想要偷偷繞過他們,到另一節車廂門口排隊。”

同行者并非形同陌路,也的確不是摯友。菲什分析,乘客抵觸社交互動,在于“不想讓自己暴露于彼此均感到往復循環的日常關注中”,也源自“不希望將枯燥乏味的日常關注強加于對方,讓其感到不適”的想法。

[法] 馬克·奧熱 著 牟思浩 譯

浙江大學出版社 2023-06

這種矛盾心理是地鐵空間特征的外化。如法國人類學家馬克·奧熱所稱:“在人們居住的‘超現代性’世界,人降生和離世都在醫院的環境里,兩者間的日子則穿梭于辦公室、購物中心、俱樂部和交通工具間,這些都被設計成中性而無害的,意料之中可以互換。”

在地鐵里,人們不再守著原來的階序、位置,而是共享同一種身份——乘客。臨時的乘客身份、擠地鐵帶來的密切感受,又同時給人的關系賦予了不確定性,讓他們介于陌生與熟悉之間,自由與謹慎之間。

沉默不是冷漠,背后其實纏繞著個體關聯和集體承諾,是通勤者在車廂內無所遁形時,給自己創造出的人際交往的距離。為了讓彼此的沉默顯得更加自然,大多數人看向手機,享受強關系社交和媒體智能推薦營造的私密。也有人任由靜音播放的小電視或是鋪滿車廂的廣告吸引注意,當然,車廂里也潛伏著悄悄觀察周圍、在心里編著段子的脫口秀演員。

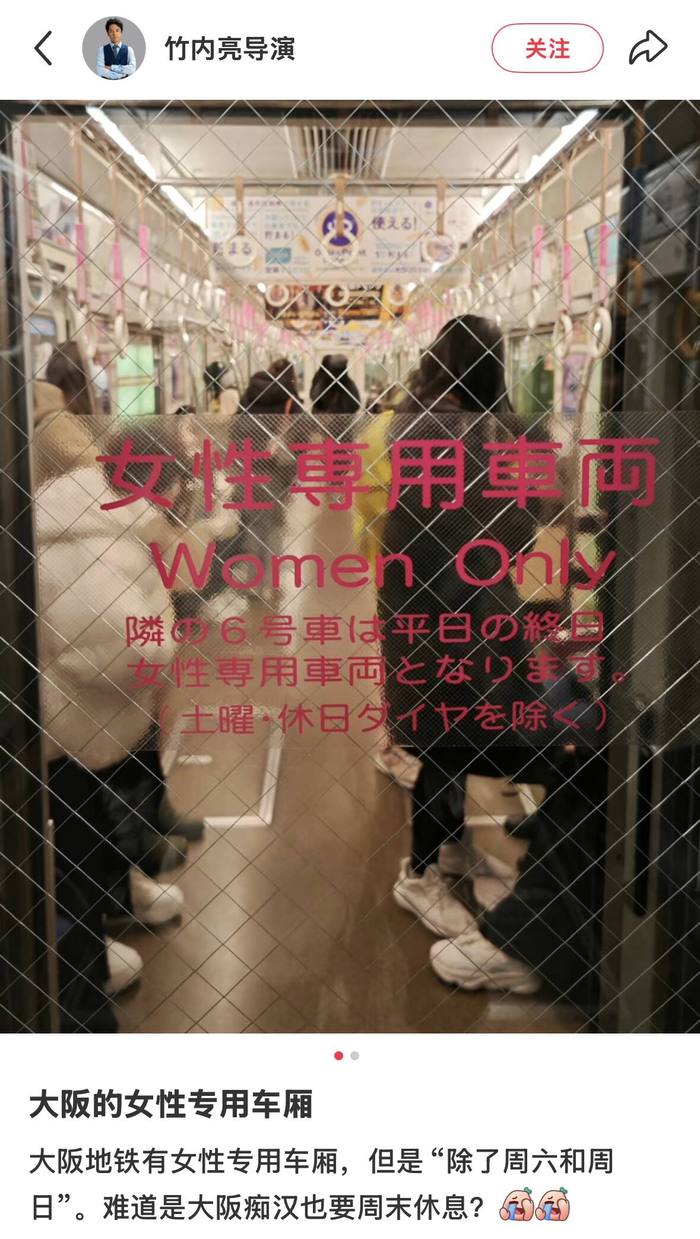

擁擠與沉默并存,也會給部分通勤者帶來危險。菲什在書中指出,“雖然女性乘客始終都有,但她們在車廂中的地位如同在日本社會中的地位一樣邊緣化。列車車廂作為男性勞動與幻想之空間的歷史性別化,始終藏匿著性犯罪的威脅。”車廂內的沉默規則,讓推翻沉默有了未知的代價,也會助長騷擾和犯罪發生的可能。

參考資料:

澎湃新聞《中國地鐵四大“堵王”,為何這么堵?》https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29849431

[美] 邁克爾·菲什 著,孟超、桑元峰 譯《通勤夢魘:東京地鐵與機器的人類學》,上海人民出版社,世紀文景,2025-01

[法] 馬克·奧熱 著,牟思浩 譯《非地點:超現代性人類學導論》,浙江大學出版社,啟真館,2023-06