文 丨鮑勇劍(加拿大萊橋大學迪隆商學院終身教授,復旦大學管理學院EMBA項目特聘教授)

與日新月異的機器智能相比,人類在記憶、推理和預測方面的理性認知能力越來越遜色。但是,在某些情境下,人類的思考模式仍然有優(yōu)勢,例如危機管理。

2024年12月,《神經(jīng)元》刊登了加州理工兩位教授的研究(Zheng Jieyu and Markus Meister):人的感觸神經(jīng)可以每秒接收到108比特的信息量,但是人腦處理信息的能力是平均每秒10比特。除了慢,人類思考是單線程的,每次只能想一個問題。人類思考無法比擬萬億級運行速度的機器智能,不僅速度落后,其獨具的專家隱性知識優(yōu)勢也在遞減。機器智能的遷移學習能力既能“面面俱到”“舉一反三”,還能“撿芝麻不丟西瓜”“抓大不放小”;既能字斟句酌,又能一目十行,而且過目不忘。這足以讓管理學者陷入認知恐慌。

常態(tài)管理確實面臨知識危機。論及歷史積累的知識量和基于概率分布的分析,機器智能算法超越人類思考指日可待。在語言大模型之后,斯坦福大學李飛飛教授的團隊開始研究建立機器智能的“世界大模型”(The Large World Model),從空間角度建立機器智能超常能力。總之,在理性、實證、計量、概率、分析和預測相關的常態(tài)管理領域,機器智能正在超越人類的理性知識水平。但是,危機情境下,人類的思考優(yōu)勢仍在。

危機管理面臨的往往是刁怪的問題(wicked problems)。這類問題涉及多個利益相關者,管理表現(xiàn)難以統(tǒng)一規(guī)定;管理效果不僅反饋周期長,而且在處理問題的當下是模糊的,事前不可知,做了才知道;另外,價值觀不同,看問題的邏輯不一樣;老方法換一個情境,效果立馬遞減甚至無效。危機管理有句行話:凡是書架上能找到定義的問題,都不是危機。這就給依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、運用理性實證邏輯、通過概率分布分析預測的機器智能帶來挑戰(zhàn)。

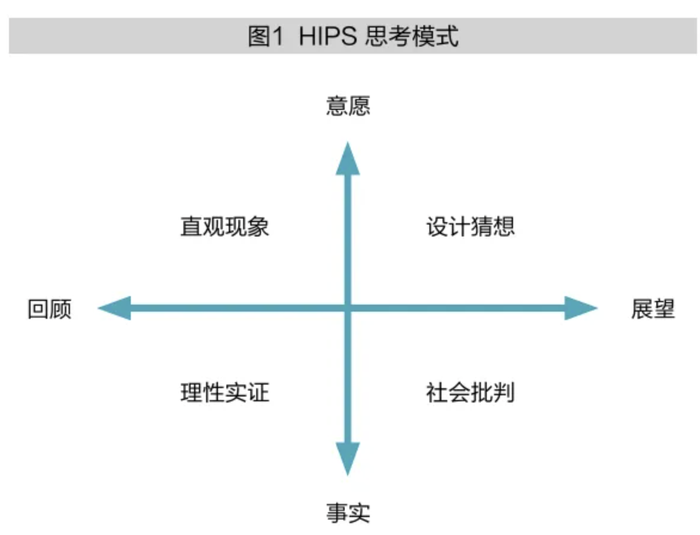

有效的危機管理需要綜合四種認知方法,這些方法可以幫助人類決策者在理解舊問題的同時,創(chuàng)造值得關注和解決的新問題。這四種認知方法分別是理性實證(rational positivism)、社會批判 (social criticism)、直觀現(xiàn)象 (intuitive phenomenology)和設計創(chuàng)造(design making)。這四種方法能用“事實與意愿”“回顧與展望”來分別歸類。在危機管理情境中,這四種方法共同組成一套具有優(yōu)勢的思考模式,可以稱之為“HIPS”(Holistic Integrative Problem-Solving Framework)模式,即復合問題預判模式,簡稱復合預判模式(見圖1)。

危機管理情境下,思考方法要兼顧歷史積累的知識和面向未來的猜想。所有的危機都有較強的社會文化屬性,管理危機不僅要尊重物理運動的事實和規(guī)律,還要兼顧社會性,尊重危機暗含的社會意愿。綜合運用上述四種方法可以發(fā)揮每種方法的優(yōu)勢,彌補各自不足。機器智能大模型可以記載四種方法的歷史內容,甚至可以把其他三種方法的文獻轉換為理性實證方法的一部分。例如,設計創(chuàng)造的活動可以數(shù)據(jù)化,并用“如果……那么……”的邏輯語言編程。但是,算法無法替代當下情境中的個人猜想,同理,算法也無法替代直觀現(xiàn)象方法擅長的個人直接感知。機器智能可以近乎完美地記錄反思后的價值選擇,但不能替代擔任社會批判角色的主體人做出現(xiàn)實的價值判斷。綜合四種方法對危機管理非常必要。

思考和執(zhí)行危機管理必須兼顧可靠、意愿、反思和猜想,HIPS模式綜合了這四個方面,其綜合效用是機器智能尚未達到的。為突出每種認知方法的要點,本文選擇有代表性的思想家,通過總結他們的思想來反映核心內容。我們先分別介紹這四種認知方法,然后解釋它們的綜合效用。

理性實證

沒有理性實證的方法,危機管理就很難形成自洽的知識體系。

法國社會學家孔德(Auguste Comte,1798-1857)是首位倡導實證科學的思想家。他指出人類知識經(jīng)歷神學、形而上學和實證科學三個階段。通過觀察,收集證據(jù),再利用邏輯來建立人類知識體系是知識增長的可靠道路。孔德的思想為現(xiàn)代科學研究奠定了方法論的基礎。

另一位對現(xiàn)代科學理性實證方法做出開拓性貢獻的是笛卡爾(Ren Descartes,1596-1650)。人們熟悉他的名言“我思故我在”,但可能不了解這一名言的革命性。中世紀末期,人類的思考被放到中心權威地位,這是對中世紀神學秩序的革命性挑戰(zhàn)。笛卡爾倡導用理性思考的方法拆解每個小問題并進行深入分析,再作系統(tǒng)總結。他的邏輯演繹推導方法是對培根(Francis Bacon)歸納方法的補充。他提出的意識與頭腦二分法,強調個體在認知活動中的主動性和主導性,開創(chuàng)了科學研究方法論的先河。

以理性實證為核心的科學認知方法仍然是現(xiàn)代知識的主流。邏輯演繹和歸納、循證推導、假設證明、概率驗證、統(tǒng)計分析等概念主導了所有現(xiàn)代科學知識領域的活動。管理學也不例外。

理性實證的邏輯和分析語言創(chuàng)造出超越具體情境的統(tǒng)一分類和比較方法,構建了一種具有普世性的思想概念,使得不同領域和文化范疇的知識能夠相互比較、轉化和傳承,其通用性和可類比性有利于知識系統(tǒng)積累,也有助于機器智能的發(fā)展。得益于大數(shù)據(jù)(big data)、模擬腦神經(jīng)網(wǎng)絡反饋(reverse neural network feedbacks)、超級計算機設施(infrastructure of computing)、商業(yè)需求(needs of business)、算法 (algorithm),機器智能的系統(tǒng)思考能力(BRAIN)進入一個爆炸發(fā)展的階段。

然而,理性實證方法也存在內在缺陷,其解析基于“還原論”,假設對子系統(tǒng)的理解可以匯總為系統(tǒng)總體知識。現(xiàn)在我們知道,系統(tǒng)有無法拆解分析的綜合整體屬性。另外,理性實證方法有應用邊界。對感性的、情緒的、關系模糊的現(xiàn)象,理性分析有認知盲點。當涉及倫理道德和文化價值觀現(xiàn)象時,理性實證的客觀做法很難有效支持具體情境中的主觀價值判斷。理性實證還有一個歷史性回顧的定勢。歸納和演繹依靠的實證數(shù)據(jù)往往為歷史觀察和積累,忽略人類通過猜測和想象未來而得到的啟發(fā)與洞見。當其遭遇社會批判的認知方法時,理性實證的破綻和狹隘之處就暴露出來了。

就像一臺機床無法制造出比自身精確度更高的模具,理性實證方法的內置限制也反映在機器智能系統(tǒng)中。無論機器智能多么強大,都不能替代批判反思、直觀感知和猜測想象等認知活動,其局限性在危機管理情境中尤為突出。這為人類綜合四種認知方法、組合優(yōu)勢思考模式帶來機會。

社會批判

社會批判的方法幫助我們認清危機深層次的社會價值觀沖突。

批判的認知方法有許多學派和代表人物。我們選擇馬克思(Karl Marx,1818-1883)和福柯(Michel Foucault,1926-1984)作為代表,因為他們分別從政治經(jīng)濟與語言文化的角度提醒我們警惕知識異化的陷阱。知識可能被少數(shù)人掌控,并被他們用以操控社會權力。社會批判的方法也是揭露危機現(xiàn)象深層因素的有利工具。

馬克思基于歷史唯物主義,批判了資本主義的經(jīng)濟、社會和文化現(xiàn)象,并指出未來社會發(fā)展的方向是社會主義和共產(chǎn)主義。他的社會批判學說為后來的法蘭克福學派以及文化和文學批評理論開辟了道路。馬克思指出,知識容易被意識形態(tài)化,并自成一體,成為一套社會價值和意義的解釋系統(tǒng)。用“勞動異化”的概念,馬克思解釋資本主義社會關系病變的根源,以及在未來社會醫(yī)治它的方法:按勞分配和按需分配。

福柯強調知識與權力之間的密切關系。他通過對監(jiān)獄、學校、醫(yī)院等一般性社會制度現(xiàn)象的研究,闡述圍繞這些現(xiàn)象的話語文字是怎樣為社會權力提供合法性敘事的。他指出,每個社會階段都有相應的理念用于解釋合法與非法社會行為。與理念相配的是一套系統(tǒng)的語言文本,它們看似是知識載體,其實是解釋和維護社會權力結構的工具。

馬克思從經(jīng)濟現(xiàn)象,福柯從文化語言現(xiàn)象揭示人類知識與社會權力之間的關系。社會批判的方法讓我們看到,沒有完全中性、中立、客觀的知識,只有具體社會關系中的知識。社會批判方法與理性實證方法共享對客觀事實的尊重,并看到歷史事實對具體社會關系中權力和合法性地位的影響,選擇使用否定、質疑、反對來揭示制度化、合法化知識的另一面。社會批判方法創(chuàng)造出權力知識和反權力知識之間的張力,推動證明和證偽兩個方向的知識增長,沒有將歷史事實神圣化,而是當作新的政治敘事的文本材料。

用社會批判的方法,人們可以揭示與科學規(guī)律同樣重要的知識屬性,即暗含的社會道德倫理價值。所有的知識都是社會知識,不可能絕對中性和中立,都有價值的屬性。例如,核物理知識永遠無法與核武器的歷史剝離,算法與訓練數(shù)據(jù)的偏見和偏好緊密聯(lián)系。又如,因為大眾新聞追捧奇聞軼事,幾乎被遺忘的三疊紀地質研究突然獲得重視。19世紀,兩位古生物學家(E.D. Cope and O.C.Marsh)發(fā)掘恐龍化石引起社會輿論關注,進而引發(fā)了對三疊紀地質時期的研究。再如,最近社會對寒武紀物種大爆發(fā)的知識興趣陡升,部分原因是大量學者用它象征比擬人工智能技術大爆發(fā)。

馬克思曾說,哲學家用不同方式解釋世界,而更重要的是改變世界。他的歷史唯物主義方法的時間矢量指向未來,落點是創(chuàng)造未來世界。未來時態(tài)觀是各種社會批判方法的一個共同特征。

直觀現(xiàn)象

危機情境下,能夠表達的往往是片面的,當事人的直觀感知包含豐富的內容。直觀現(xiàn)象的方法是體驗復雜危機遭遇的最佳工具。

胡塞爾(Edmund Husserl,1859-1938)是現(xiàn)象學的創(chuàng)始人。他認為,自然科學(理性實證)的認知方法有其局限性,知識可以通過對現(xiàn)象的直接感知獲得,他強調人的意識活動在獲取知識過程中的顯著作用。意識活動包括感知、記憶、想象、欲求和思考。這些活動在大腦中形成意識流,其承前啟后或起承轉合構成斷斷續(xù)續(xù)的意識,每一段意識流代表對現(xiàn)象事件的感知。大腦的意識活動總有或強或弱的方向性,總是有所指,有所指向的意識活動就是人的意愿(intentionality)。我們總結的所謂客觀知識首先來自主觀意識的直接體驗活動。這個過程中,人的意愿引導、左右了直觀體驗活動的方向。胡塞爾強調,個人對自己所生活世界的直接體驗才是知識的可靠來源。他試圖超越傳統(tǒng)的主客二分法,他認為,世界存在于互動過程中(intersubjectivity),過度理性客觀分析只會切斷人對自己生活于其中的世界的深切體會。

現(xiàn)象學后繼有諸多名人,如海德格爾和薩特。不過,從感知方法的傳承角度,梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty ,1908-1961)延續(xù)并豐富了胡塞爾的直觀感知理論。梅洛-龐蒂指出,感知不僅是人類存在的基礎,還是與世界建立關系的媒介。人通過身體獲得對世界的全部體驗,我們的知識來自于身體的感知。人的體驗隨情境不同而有差異,知識也因此有情境特征。他特別強調感知、藝術表達和美學知識之間的關系。藝術家通過自己全身心的直觀感知理解和表達世界,他們所呈現(xiàn)的美學知識超越形式語言和邏輯的限制。因此,用邏輯分析的科學方法解釋美學知識是沒有意義的。

設計創(chuàng)造

危機管理最高階段是解放,是超越歷史和當下的約束,創(chuàng)造讓人向往的未來新秩序。設計創(chuàng)造的方法解放人們的想象力,將當事人擺渡到令人向往的彼岸。

西蒙(Herbert A. Simon,1916-2001)是一位多面手學術大家。他的“有限理性”概念是現(xiàn)代決策學的一塊基石,他對“人工科學”(the sciences of the artificial)的貢獻也越來越受到重視。西蒙認為,社會科學是一種設計科學,其問題和解決方案受到許多人為因素影響,很少有不受具體社會環(huán)境影響的固定規(guī)律。社會系統(tǒng)是人為和人造的,意愿左右人們對值得解決的問題的定義。找到值得解決的問題和可行方案常常要經(jīng)歷嘗試、試驗和磨合的過程。先設身處地理解發(fā)生問題的復雜社會環(huán)境,再以人為中心,定義有意義的問題并提出創(chuàng)造性的解決方案。在此過程中,人們通過制造“設計作品”(artifacts)來搭建問題和方案之間的橋梁。設計作品可以視為一種介質載體,呈現(xiàn)人們向往的與現(xiàn)實的關系。設計創(chuàng)造是一個身臨其境的理解過程,一個嘗試恰當定義問題和匹配方案的過程,一個制造體現(xiàn)匹配關系的設計作品的過程。西蒙的理論為后來倡導“設計思維”驅動的創(chuàng)意活動打下了基礎。

討論設計創(chuàng)造的認知方法不能忽略皮爾斯(Charles Sanders Peirce ,1839-1914)的貢獻。皮爾斯與美國哲學家詹姆士(William James)和杜威(John Dewey)一道開創(chuàng)的實效主義(pragmatism),強調根據(jù)對事物的作用功效來判斷知識的意義和真?zhèn)巍VR有效即值得深究。他最突出的貢獻在于倡導“溯因邏輯”(abduction logic),建議對新生事物先提出言之可信的解釋,再使用演繹和歸納邏輯方法去偽存真,達到言之鑿鑿的效果。換言之,進行創(chuàng)造性思考時,人們可以大膽假設、猜測和想象各種可能性,無需過分顧忌是否有證據(jù)支持。即便是附會的、似乎可信、值得猜想的解釋都是人們嘗試理解世界的重要的第一步。然后,思考才進入屬于演繹和歸納邏輯驗證范圍。皮爾斯的實效主義和溯因邏輯把人們從歷史回顧性質的規(guī)律中解放出來,鼓勵人們以展望未來的開放態(tài)度大膽猜測,勇于想象。這種態(tài)度可以極大地促進知識創(chuàng)新活動,為新認知發(fā)現(xiàn)拓展廣闊的空間。

總之,危機管理情境下,上述四種方法各自提供了不可替代的效用。單方面運用任何一種方法都很難實現(xiàn)危機管理的目標,下文進一步闡述四種方法的綜合互補效用。

HIPS思考模式及其運用

城市住房危機是一個全球性的大問題,歐洲尤其嚴重。2017年,荷蘭推出一項共享計劃,鼓勵有房老年人以較低租金吸引大學生入住,條件是年輕人要提供一些看護幫傭服務。這是一例超越常規(guī)理性思維的社會試驗。城市管理者用設計創(chuàng)造的方法重新定義危機,并深入挖掘個體之間互助的意愿,然后找到匹配意愿和行動的解決方案。在這個案例中,我們看到常規(guī)的市場經(jīng)濟解決方案不斷落入惡性循環(huán):高房價和住房短缺。用社會批判的方法,我們能揭示危機的根源是土地私有,市場投機造成價格飛漲,以及逐利的投資人尋租行為。這暴露了房地產(chǎn)市場背后的政治經(jīng)濟問題,引發(fā)社會關注。要緩和或解決問題則需要借助理性實證與直觀現(xiàn)象的思考方法。這是一個體現(xiàn)HIPS思考模式綜合效果的例證。

另一例證是全球氣候危機。2021年,奧巴馬政府時期能源部的一位學者官員庫林(Steven E. Koonin)出版了一本批判氣候學者的書。書中,庫林對氣候學者使用的研究方法提出質疑,包括全球氣候大會所選擇的氣候惡化臨界點氣溫。學者們告訴他,選擇1.5度還是2.0度為全球氣候暖化的警示溫度指標,取決于與社會普羅大眾溝通的便捷,而非嚴格的科學計算。庫林的視角是社會批判,據(jù)此,我們看到氣候危機討論過程中的社會偏見。揭示深層次的偏見是社會批判方法所擅長的。不過,大量的實證研究已經(jīng)清楚地揭示了1750年以來全球氣溫加速變暖的事實。理性實證研究不斷積累關于氣候變化的科學知識,這些知識有證據(jù)支持,可以跨時期比較,經(jīng)得起嚴密的論證。如果沒有理性實證方法的支持,氣候危機的討論就容易陷入情緒化的意見爭吵。

在許多社會精英還在爭論氣候變化臨界值的可靠性之時,馬爾代夫、瑙魯?shù)忍窖髰u國的居民已經(jīng)遭受海水上漲帶來的生存危機。對于氣候危機引發(fā)的迫在眉睫的災難,島國居民最有發(fā)言權,他們的直接體驗不是統(tǒng)計分析報告能夠傳遞的。此時,直觀現(xiàn)象的方法呈現(xiàn)活生生的知識。此外在每次全球氣候大會上,非洲和亞洲一些經(jīng)濟落后國家成為苛刻的碳排放要求最強烈的反對者。他們認為,鑒于工業(yè)革命以來的氣候變化,發(fā)達國家應對其歷史碳排放承擔彌補責任而經(jīng)濟落后國家解決的首要危機是溫飽問題。無視歷史記錄的碳排放控制政策既不公平,也不可行。這是從價值觀和社會權力的視角看問題。運用社會批判方法,我們能看到現(xiàn)象背后的深層政治問題。

對于氣候學者來說,最嚴峻的挑戰(zhàn)不是數(shù)據(jù),不是基于價值觀的社會爭論,也不是直觀感知,而是如何丟下歷史包袱,大膽想象未來可能的解決方法。這需要選擇設計創(chuàng)造的方法。人類沒有遭遇過如此廣泛的自然環(huán)境和社會危機,人類的知識系統(tǒng)中沒有被驗證過的可靠方案。直觀現(xiàn)象和社會批判的方法能加深對問題的理解,但不能提供解決方案。設計創(chuàng)造的方法鼓勵猜測和想象,敦促人們以未來的眼光提出奇思妙想。例如,聯(lián)合國是否能與南美亞馬遜流域國家和人民達成協(xié)議,以全球補貼或轉移支付的方式換取那里自然環(huán)境的永久保護。

通過住房和氣候危機兩個實例,我們看到單獨運用任何一種思考方法都不能實施有效的危機管理。應對危機情境,理性實證、社會批評、直觀現(xiàn)象與設計創(chuàng)造四種方法各有貢獻(見表1),當這些方法被綜合運用時,互補性便會顯示出來。沒有理性實證方法,危機管理的知識體系難以形成高低層次分明的知識結構,有了嚴密的邏輯關系和驗證方法,知識體系才能不斷發(fā)展。但是,理性實證的歷史回顧屬性和客觀事實假設也限制其在危機情境中的作用。

同樣是唯物史觀和同樣強調尊重客觀事實,社會批判方法著力于揭露對歷史事實的意識形態(tài)化,暴露“知識就是力量”背后的權力邏輯。社會批判往往落在替代制度上,推薦更加強調社會公平和平等的未來制度。社會批判對過去事實的深度質疑確實顯示反思的認知力量,但也使得它在對未來的展望上側重于宏觀,疏漏于細節(jié)設計。

直觀現(xiàn)象和設計創(chuàng)造方法能夠補充生動細節(jié)。直觀現(xiàn)象的方法,擺脫概念的形而上約束解放人的感官意識,接受非普適的個人感知,欣賞非邏輯語言的藝術理解和表達。直觀現(xiàn)象方法是對過度使用邏輯實證工具割裂豐富關系的反動。但是,直觀現(xiàn)象方法缺乏走向未來的力量,因為對現(xiàn)象的感知始終落在過去發(fā)生的現(xiàn)象上,在回憶中感受現(xiàn)象對身體的沖擊。直觀現(xiàn)象方法還容易落入虛幻玄妙、不可言說或者自言自語的境遇。在危機呼喚超越性的解決方案時,直觀現(xiàn)象方法交不出答卷。

危機管理的重點不是恢復舊秩序,而是創(chuàng)造新秩序。這就使得設計創(chuàng)造的方法尤為重要。設計創(chuàng)造的方法允許發(fā)揮想象力,設想似乎不可能卻值得探討的未來變化。設計創(chuàng)造具有強烈的未來導向,關注什么是可能發(fā)生的,怎樣創(chuàng)造條件讓想象得以發(fā)生。設計創(chuàng)造與直觀現(xiàn)象方法一樣,重視個人和社會意愿的作用,認為危機包含的深層矛盾體現(xiàn)在意愿沖突上。無論是設計思維還是實現(xiàn)設計的創(chuàng)造活動最后都聚焦在理解各方意愿、梳理矛盾沖突的意愿、表達共同意愿上。設計創(chuàng)造方法很容易囿于個別人或團體的具體實踐智慧,停留在沒有理論化的手藝上,通過其他方法補充,才能上升為普適性的知識體系。

總之,危機管理要求人們邊想邊做,不斷重復透視、預判、選擇、策展的思考和行動過程。HIPS思考模式支持危機管理的思考內實踐和行動外實踐。

結論:思考模式是人類存在危機的看板

伊利亞·蘇茨克弗(Ilya Sutskever)是開放人工智能(OpenAI)創(chuàng)始人之一。他描述未來超級機器智能會表現(xiàn)在四個方面:獨立決策能力(agentic)、超級推理能力(reasons)、直覺理解(understands)和自我意識(self-awareness)。這四種超級能力幾乎對標本文所討論的四種人類認知方法。如果是那樣,本文所總結的優(yōu)勢思考模式也將是暫時的存在。

人的存在危機不是生物肢體消亡,而是被自己所創(chuàng)造出來的機器智能超越、替代、統(tǒng)治。這種危機已經(jīng)進入文學想象,并開始出現(xiàn)在部分實體經(jīng)濟活動中。人類與機器的最后較量一定發(fā)生在認知領域。人類的出路與落入這一危機困境的根源是一致的:建立和保持優(yōu)勢思考模式。我們不知道本文討論的HIPS模式優(yōu)勢能夠保持多久,但值得為此努力。東方智慧博大精深,也許有更加超越的思考模式蘊藏于其中。我們盼望研究東方智慧的學者更勝一籌。

(文章僅代表作者觀點。原文首發(fā)于《清華管理評論》。責編郵箱:yanguihua@jiemian.com。)