界面新聞記者 | 丁欣雨

界面新聞編輯 | 姜妍

“當一部劇的觀看倍速從1倍提升到3倍,當觀眾習慣用短視頻看完一部電影,當短劇的完播時長縮短至長劇的單集長度,影視行業的時間邏輯正在被重塑。”在昨日舉行的第二屆上海微短劇大會上,華策影視集團總裁傅斌星認為傳統影視行業需要應對這樣的變化,“不再是讓觀眾緩慢沉浸,而是要用極致化的情緒表達代替敘事積累,用高反轉的情節沖突代替人物成長,用算法驅動的精準分發代替傳統觀眾的培養機制,在最短時間內牢牢抓住眼球,最大化觸達情緒。”

傅斌星引用了一組數據:截至2024年12月,中國微短劇用戶規模已突破6億,人均單日使用時長達72分鐘,市場規模超過500億元,已接近長視頻市場規模的70%。與之相對應的是長劇市場份額的萎縮與用戶流失,傅斌星稱,長視頻用戶在前5集的棄劇率超50%,整體完播率僅為20-30%。

把握用戶概貌是第一步。騰訊視頻的用研洞察報告顯示,年輕用戶是微短劇市場的主力軍。他們重視當下生活,關注內在感受,期待在主角人設里投射自我價值,在不同人際關系里尋找情感寄托。例如提供鼓勵、陪伴的小確幸,和解壓、熱血的逆襲爽文,是他們最偏愛的兩種內容類型。

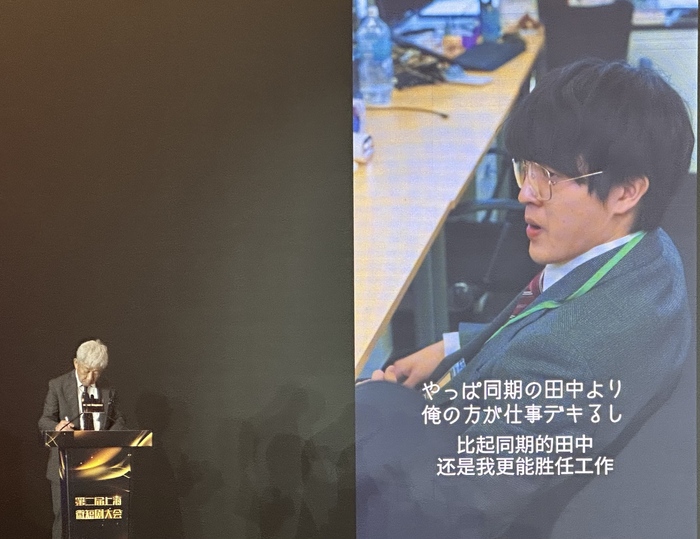

這也與微短劇目前在海外的一些發展情況相類似。日本Helo短劇公司聯合創始人大崎洋在本次高峰論壇上提到,在日本,70%以上10-20歲的群體和60%以上20-30歲的群體,會在日常收看短視頻,而微短劇市場的成長曲線,與智能手機和游戲兩大行業同步并行。

大崎洋在現場播放了一部日本微短劇《自我意識過剩》的預告片。通過展現辦公室、家庭場景,短劇描繪出現代人際關系中自私且麻煩,卻又帶著某種可愛的一面。“我們希望這樣的短劇能讓年輕一代人感受到他們的不適與孤獨是被理解的。”

而3月14日,短劇《家里家外》在紅果、愛奇藝、抖音多個平臺播出,上線3天,紅果站內播放量就破10億,全網話題量破10億,制作質量與長劇《小巷人家》媲美,網友笑稱“這才是我們想看的細糠”。

激發情感共振是行業內現在打造精品化短劇的策略。抖音精品短劇負責人錢立立介紹說,今年抖音春節檔觀看人數過億的微短劇《完美夫妻的春節》,就復刻了令許多網友認同的現實:過年的時候,家里做年夜飯、洗碗的基本都是女性,男士則圍坐客廳聊天。“它其實講的是婚姻中的看見與不被看見,單是這個點就能讓我們的評論區充分活躍起來。”

而在廣電總局提出的“微短劇+”模式下,微短劇正不斷拓展傳統內容的邊界,連接千行百業。縱觀騰訊視頻精品微短劇“十分劇場”,《虎鶴雙形》借助公路喜劇題材,呈現特色的建筑風貌,就是微短劇與文旅的一次結合。《我和我爸的十八歲》則將英歌舞設計成串聯父子關系的紐帶,讓潮汕地區的非物質文化遺產得到關注。

短劇搭載新技術、實現效應疊加,也是行業普遍的展望。僅在上線不到一周的時間內,全國首部純AIGC制作的付費短劇《興安嶺詭事》,其觀看量便突破3500萬,抖音上的原生收益更是達到30萬元。不只是生成式數據模型,AI由技術概念,向行業工具、乃至商業模式進發的潛能,有待在短劇領域進一步挖掘。