文 | 動脈網

高端醫學裝備最上游的角落,鮮有人問津的“射線源”正在醞釀一場跨時代的成像革命。

1895年,威廉·倫琴通過加熱鎢制燈絲產生自由電子并對其進行高壓加速,迫使它們撞擊金屬靶材,成功激發出了X射線,奠定了現代醫學檢查的理論基礎。

此后百年,一代代醫學影像設備風云變幻,唯有熱陽極射線源的迭代,未曾脫離這一核心原理。直至21世紀后創新影像設備的不斷涌現,這項年逾百歲的技術才得以迎來新的挑戰對手。

以搭載大量射線源、探測器的靜態CT為例,它以探測器環脈沖式曝光的方式替代螺旋成像,需要在機架有限的空間中布置大量射線源及探測器。因此,此類CT的射線源必須兼具小體積、高強度兩項指標,而熱陽極射線源的體積與射線成正比例關系,無法滿足要求。

為突破這一物理瓶頸,部分創新企業選擇另辟蹊徑,借助冷陰極X射線源獲得高能電子束。打破困境的同時,他們也在書寫放射成像新的史詩。

醫療領域,遲了整整20年

簡單來說,冷陰極X射線源利用碳納米管制備的陰極發射電子,通過電場加速后轟擊陽極靶材,進而產生射線。由于不需要加熱,冷陰極X射線源較傳統熱陽極具備響應速度快、功耗低、易于集成等優點。

衡量冷陰極X射線源性能時,我們可能通過碳納米管輕易判斷優劣。后者為由單層或多層石墨片繞中心按一定角度卷曲成同軸中空無縫管狀結構的一維量子材料,通過場發射發生電子。任何場發射均可通過減小金屬表面的長寬比來增強電場強度,因而理論上講,碳納米管的尖端越尖,產生的電場強度越強。

21世紀初期,工業、安檢領域已能規模生產10mA級別出束流強的冷陰極X射線,用于檢測電網、軌道等場景。更大的功率與更長的壽命之下,冷陰極X射線源迅速實現了規模商業化。

目睹冷陰極X射線源在上述領域中的成功,包括GPS在內的全世界球管生產廠商迅速開啟探索。畢竟,冷陰極X射線源能在室溫下產生高能離子束,性能穩定,還能有效縮小成像設備的體積,在這個影像設備越做越大的時代,擁有極大的想象空間。

然而,材料制備難度高、場發射性能不穩定、工藝集成難度高及成本等問題都在研發落地過程中凸顯出來。

冷陰極X射線源要保證在患者輕微移動時也能得到清晰的圖像,必須能夠發射50mA以上的電流強度,才能在1秒之內完成曝光。大電流出束、高精度調控、長壽命穩定運行成為碳納米管冷陰極X射線源能帶給醫學影像巨大優勢背后的價碼,在當時幾乎沒有企業能夠完全做到。

直至2016年左右,國內外企業才在高性能碳納米管的制備上完成突破并逐步推廣至醫學影像中應用。

目前,海外的萬睿視、Micro-X、NanoX,國內的新鴻電子、昊志影像、傲鐳科技等企業,均以各自的技術路徑實現了一定規模量產,驗證了碳納米管冷陰極X射線源在高清、快速、低劑量及體積小、節能等方面的優勢。

這其中以Micro-X的單焦點集成和萬睿視、新鴻電子的多焦點陣列式排布兩個技術路徑最有代表性,后者的技術難度和挑戰更大。目前,萬睿視則在乳腺機方向上有所突破,國內企業新鴻電子則相繼推出冷陰極多焦點X射線源的系列產品并在醫學影像上逐步應用。

而在壽命方面,醫用冷陰極X射線源制造商也不斷實現突破,達到了能夠與熱陽極射線源同等水平。

在Micro-X進行的探測器加速壽命測試中,Micro-X選用三根自研的同樣規格的碳納米管進行高速重復曝光。其中,碳納米管A在20mAs(臨床中用于腹部)的曝光環境下進行測試,碳納米管B和碳納米管C則分別在2mAs、3.2mAs(臨床中用于胸部)的曝光環境下進行測試。結果顯示:接受最大20mAs的曝光時,發射器可持續使用約10年時間;接受3.2mAs胸部暴露時,發射器的壽命則超過了20年。

Micro-X碳納米管加速壽命測試(藍色線為20mAs,橙色線為3mAs,綠色線為2mAs,mAs)

跑得最快的冷陰極,已實現商業落地

跨時代放射成像的誘人圖景下,大量投資機構在醫用碳納米管制造工藝突破之初便迅速開啟投資布局。據動脈網統計,目前國內能夠量產醫用冷陰極X射線源的企業,或多或少得到了資本的加持。

國內擁有醫用冷陰極X射線源產線的相關企業融資情況(非完全統計)

同時,初創企業們自研的產品也確有充分潛力,已在新一代的CT、DR、牙片機等影像設備上找到獨特的賦能路徑。

■ CT

冷陰極X射線源在CT領域中的應用主要圍繞“易于集成”展開,即通過縮小射線源體積釋放CT機架內在空間,進而縮小CT體積或在CT機架之中置入更多精密儀器,具體應用包括靜態CT與便攜式CT。

靜態CT是冷陰極X射線源最為成熟且最具商業前景的應用場景之一。要模擬螺旋CT的旋轉成像,靜態CT必須在機架內部署大量球管形成圓環,再用電子脈沖控制每個球管依次瞬間發射X射線,因而需要大量冷陰極X射線源作為支持。

CT本是各類醫療機構必購置的影像設備,靜態CT的環狀放射源結構又進一步擴大的需求量。當靜態CT進一步發展,冷陰極X射線源的需求量還將進一步上升。

便攜式CT方面,澳大利亞 X 射線制造商 Micro-X去年發布了一臺頭部CT掃描儀,內置21個迷你X射線碳納米管,用于移動卒中護理。

該設備可存放在救護車的側面,使用時通過旋轉完成組裝,重量約70公斤,不僅減少了對救護車額外加固的需求,還有效降低了配置成本,使得絕大多數戶外環境都能實現實時的CT診斷。

還有一些企業在CT創新上不斷“做減法”。譬如,2023年獲批FDA批準的Nanox.ARC是一套多源數字3D斷層合成系統,可將一系列2D投影圖像重建為成像對象的斷層圖像(或切片)堆棧,從而形成3D可視化。

大刀闊斧砍掉熱陽極放射源后,過去封閉的一體化機架已被肉眼可見的金屬結構取代。雖然看上去有些寒磣,但Nanox.ARC在保證影像質量的前提下有效降低了三維成像的成本,尤其使用于一些無力負擔傳統CT設備的貧困地區。

Nanox.ARC診斷示意圖

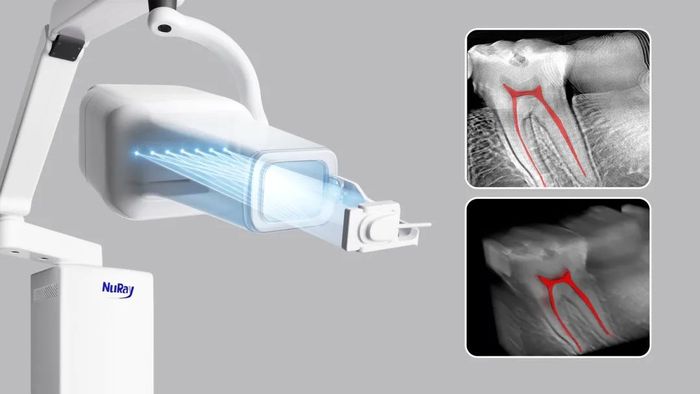

■ 牙片機

現有的口腔成像主要由二維的牙片機與三維的CBCT主導,但在臨床中,二維牙片機價格便宜,但常會出現圖像重疊、結構失真的情況,三維CBCT價格昂貴,成像立體,但空間分辨率低,掃描時間長,受照劑量高,易受人體呼吸等運動影響。

此需求下,新鴻電子將冷陰極X射線源引入口腔成像中,進而得到全新的口內三維成像系統,可以視作實現3D成像的牙片機。在與傳統牙片機相近輻射劑量和操作方式下,該口內成像系統能夠帶來更加豐富的三維成像細節,對患者的口腔狀況進行更清晰、細致的呈現,更好識別咬合面及鄰位齲齒、根部骨折、表面損傷與裂縫及變異的細小根管等細微牙齒病灶,平衡了成像效果和輻射劑量。

新鴻電子“口內三維成像系統”

不過,冷陰極X射線源的引入亦增加了系統本身的成本。因而獲得FDA批準且被納入美國醫療保險范圍后,新鴻電子的口內三維成像系統主要在美國中高端診所中進行銷售,并逐漸向歐洲、日本和韓國等發達國家地區滲透。

■ DR

2018年,萬睿視與H+P Advanced Technology合作成立了VEC Imaging,押重碳納米管的開發。一年后的RNSA上,VEC Imaging發布了用于三維乳腺診斷的納米級新型多射線束彎曲陣列球管NT-2518C開啟了冷陰極X射線源在DR中的應用。

據公開資料顯示,NT-2518C擁有25個射線源的多X射線束納米球管,采用了多束場發射納米燈絲(Multibeam Field Emission Cold Cathode Nanotube Emitter)技術,非常適合應用在乳腺三維。與傳統的3D乳腺機相比,它無需傳統乳腺機的機架和球管的旋轉,只需按順序激發每個納米燈絲發射出電子束即可完成掃描,大幅縮短了乳腺3D掃描時間。

國內方面,新鴻電子現階段已針對乳腺、胸部、頭部、關節等組織完成相關解決方案的開發,并形成移動三維成像解決方案。該方案與移動DR體積相近,輻射劑量遠低于大型CT設備,可以輕松地設置在急診室、ICU、手術室,可為移動困難、傳染性強的病人提供精準且安全的診療方案。

國產影像核心零部件躍入世界最前沿的機遇

從技術角度上談,海內外企業已經基本攻克了高性能碳納米管的制備技術,并制造出各具特色的整機產品。但在市場之中,新技術在整機系統上的批量應用及規模化商業落地仍有一段距離。

首先,冷陰極射線管的價格仍有降低的空間。目前成熟的納米管制備技術大概可以分為電弧放電法、激光蒸發法和化學氣相沉積法三類,不同制備技術在制備難度、生長速度、碳純度等維度各有優劣,但都難以實現成本與產量的并進。

其次是需要時間慢慢培養醫生的使用習慣。以牙片機為例,過去口腔醫生習慣了通過單層的影像進行疾病診斷,而如今的口內三維成像系統提高到了30多層,雖提供具備更多細節的影像,降低了診斷門檻,實現更為精準的診斷,但也改變了醫生的思考方式和閱片習慣。因而,研發方需要在醫生培訓方面投入充足的資源,才能逐步建立起醫生群體對于新設備的共識,進而實現產品的規模落地。

但換個角度,這些技術與推廣上的挑戰開辟了影像學的新戰場,挑戰之中潛藏巨大機遇。

畢竟,過去百年,我國醫學影像核心零部件始終落后海外。如今走到同一起跑線上,國內諸多創新企業均有希望脫穎而出,在醫學影像的新時代中把握機遇。