當地時間3月15日,美國國際媒體署下設的國際廣播公司“美國之音”負責人邁克爾·阿布拉莫維茨在社交媒體發文證實,“美國之音”的所有1300多名記者、制片人和助理開始行政休假,包括阿布拉莫維茨本人。

在“美國之音”停擺前一天,美國總統唐納德·特朗普簽署行政令,下令裁撤7個聯邦機構,其中包括“美國之音”隸屬的美國國際媒體署。除了“美國之音”,美國國際媒體署還為“自由歐洲電臺”“自由亞洲電臺”“中東廣播網”等美國外宣媒體撥款,相關媒體的撥款也被凍結。

“美國之音”成立于1942年,是美國政府對外開展輿論戰的主陣地。該電臺最初針對納粹,由美國戰時情報局管理。二戰結束后,“美國之音”一度面臨被裁撤,后隨著冷戰開始成為針對蘇聯的戰斗工具。

1948年1月16日,美國通過了《美國信息與教育交流法案》,簡稱《史密斯·蒙特法案》,法案要求美國國務院通過無線電、出版物、電影、展覽和文化教育交流等一切手段使世界上的其他國家更好地理解美國。此外,法案還授權國務院建立美國新聞署,“美國之音”成為該署最大的一個部門。

《史密斯·蒙特法案》同時也規定,美國政府傳播給國際受眾的信息,不得在美國國內傳播。直到2013年,時任美國總統貝拉克·奧巴馬才簽署新法案廢除相關限制。多年來“美國之音”“自由亞洲電臺”等媒體向美國的對手國開展輿論戰,除了在世界各地煽風點火、干涉別國內政,有時甚至鼓吹“顏色革命”。

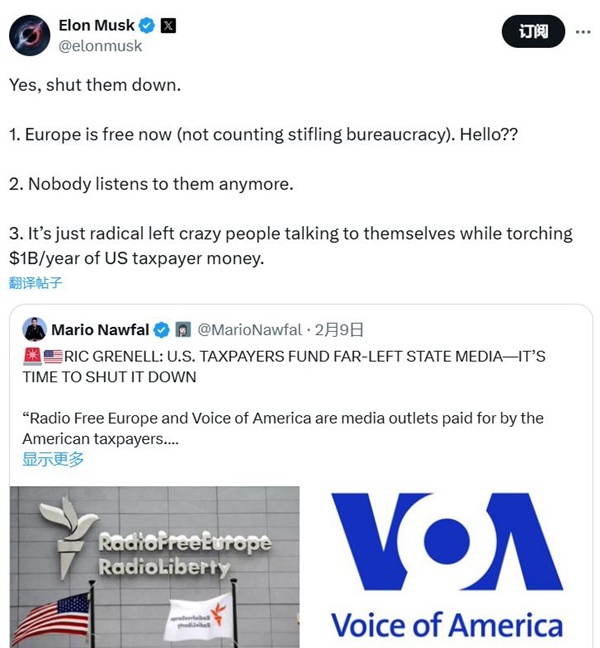

特朗普在第一個總統任期就對“美國之音”表示過不滿,指責該媒體對其有偏見。美國“政府效率部”實際牽頭人埃隆·馬斯克上月在社交媒體轉發要求關閉“美國之音”等媒體的貼文,指出現在已經沒有人聽相關電臺的節目。馬斯克還抨擊各媒體宣傳美國左翼意識形態,每年浪費美國納稅人10億美元。

“美國之音”隸屬的美國國際媒體署共有約3500名雇員,2024年的預算為8.86億美元。特朗普提名的“美國之音”新負責人卡莉·萊克把美國國際媒體署稱為“納稅人背負的碩鼠”,宣布將把該機構壓縮至法定許可范圍的最小。美國國際媒體署是依照美國國會通過的法案所設立。

除美國國際媒體署之外,特朗普的行政令還針對無黨派智庫伍德羅·威爾遜國際學者中心、美國北極研究委員會、負責解決勞資糾紛的聯邦調解與和解局、支持少數族裔企業的少數族裔商業發展局等機構。