界面新聞記者 | 實習(xí)記者 關(guān)哲 記者 潘文捷

界面新聞編輯 | 黃月

提到法國女性主義思潮,很多讀者不免會想到波伏瓦和她的作品《第二性》。在《第二性》第二卷“實際體驗”中,波伏瓦深入探討了女性在親密關(guān)系中所處的從屬性地位,揭示了婚姻、生育制度等對女性的結(jié)構(gòu)壓迫。波伏瓦呼吁女性爭取自由與自我發(fā)展,她的哲學(xué)論著也被視為女性主義思想的標(biāo)桿,在70多年后的今天,法國作家、記者瑪麗·科克正在以自己的獨身實踐,向女性展示另一種生活方式的可能性。

“與女性周期性的常見形象(歸因于每月重復(fù)的月經(jīng)周期)相反,女性時間實際上是呈線性且具有悲劇性的。”法國哲學(xué)家卡米爾·弗羅伊德沃-梅特蒂這樣描述“女性時間”,她在著作《Le Corps des Femmes》中寫道:“青年期和更年期這兩個決定性的時刻標(biāo)志著母性潛能的起點和出口,這兩個時刻不可決定,也無法逆轉(zhuǎn)。女性時間會跟著身體事件的節(jié)奏,產(chǎn)生周期性改變,或突然改變,比如月經(jīng)周期、乳房發(fā)育、懷孕、流產(chǎn)......”而瑪麗·科克在她的著作《老女孩》中說,她在一定程度上逃避了所謂的“女性時間”:“我要拿回自己的身體、大腦和時間。”

寫作《老女孩》時,瑪麗43歲,剛剛被自己熱愛的雜志社裁員,沒有戀人,也沒有孩子。她做了一個和當(dāng)下許多一線城市打工人跑去大理生活相類似的決定:帶著一萬歐元離開首都巴黎,搬到馬賽,背負(fù)300萬歐房貸在法國奧弗涅買了一幢“老破小”的房子。來到馬賽后,她有了更多的時間做其他事情,尤其是思考。

她在《老女孩》的私人經(jīng)驗和社會觀察,向讀者展現(xiàn)了一位女性選擇不結(jié)婚、不生育的思考過程,以及其所處的境況和可能面臨的挑戰(zhàn)。三八婦女節(jié)前夕,界面文化專訪了瑪麗。

當(dāng)女性拒絕被婚姻和家庭狀況定義和分類

“老女孩”,法語為“Vieille Fille”,最初的定義是指一生都是處女的女人,后隨著時間推移,它的定義演化為沒有丈夫也沒有生育的女性,目前這個詞已經(jīng)很少被人使用。談到為何選擇以“老女孩”自稱并用作書名時,瑪麗表示,她認(rèn)為這個詞很有意思,“老”(vieille)與“女孩”(fille)兩個含義對立的詞被放在一起,這種構(gòu)造方式就像是一個矛盾修辭法(oxymore),很好地反映了社會對于“老女孩”的看法——仿佛這是一個不該存在的東西。

“老女孩”并不是天生的,沒有丈夫也沒有生育的女性才會被貼上“老女孩”的標(biāo)簽。被貼上標(biāo)簽后,她們的形象又進(jìn)一步被污名化,被認(rèn)為生活邋遢、尖酸刻薄、自私利己等等。瑪麗在書中寫出了“老女孩”遭受污名的原因:“全都是因為她的拒絕,因為她確實或只是被假定無法與男人相伴,也無法與他們的價值體系相融。這是她的原罪,是一切的根本原因,是老女孩的罪惡之源。老女孩之所以受到批評,是因為她們不需要男人和孩子,而這兩種事物本來可以換取女性對家長權(quán)威的服從。”

瑪麗以“老女孩”為書名,正是想凸顯這個稱呼所承載的社會歧視意味和審判意味,以這種方式來削弱該稱呼的污名化色彩,擺脫圍繞在女性身邊無處不在的社會羞恥感。

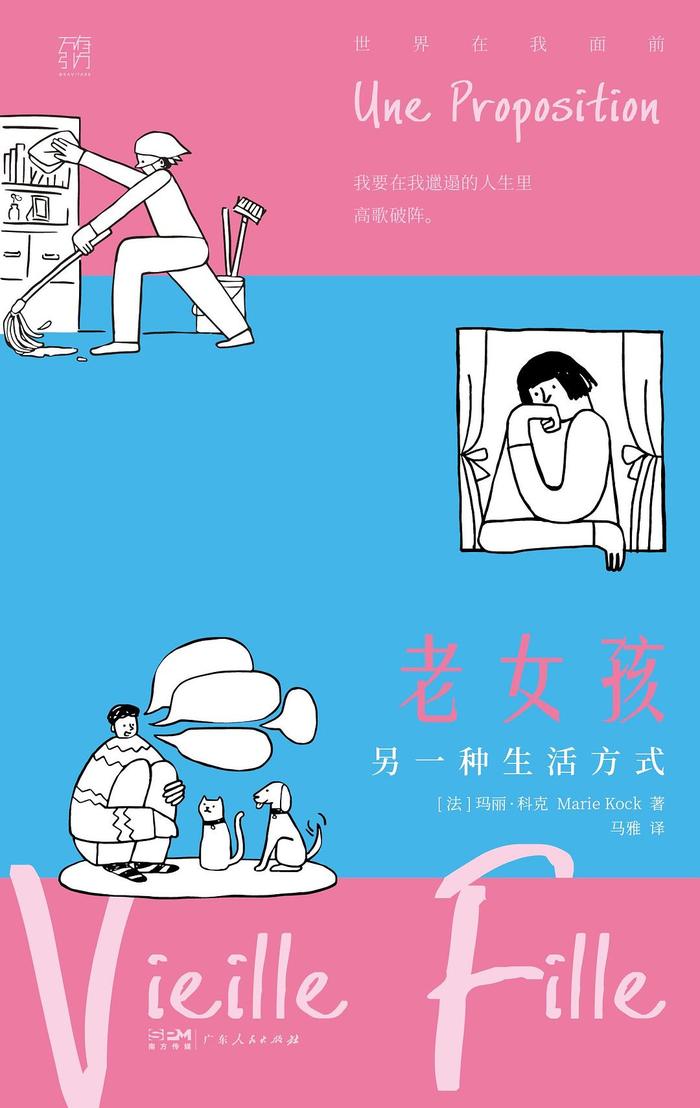

[法]瑪麗·科克 著 馬雅 譯

萬有引力·廣東人民出版社 2025-1

法語中同樣具有性別歧視意味的稱呼還有Mademoiselle。過去,法國人稱呼女性有兩種方式——Madame(女士,已婚)和Mademoiselle(小姐,未婚或離異),其中Mademoiselle的稱呼方式在2012年初被法國政府從官方文件上移除了。隨著性別意識日益改善,近年來在中國,如“大齡剩女”“老姑娘”等對女性有歧視意味的稱呼也受到了眾多女性的抵制。瑪麗認(rèn)為,這些變化正說明了現(xiàn)在的女性拒絕被婚姻和家庭狀況定義和分類,“結(jié)不結(jié)婚、生不生孩子,就和眼睛是棕色還是綠色、家里有沒有自行車一樣,根本不該成為衡量女性的標(biāo)準(zhǔn)。”

友誼也是一種家庭和“養(yǎng)老保險”

決心獨身生活的女性中有這樣一種說法,叫做“不要輸給這個瞬間”,是指獨身女性要警惕在感到辛苦和焦慮時萌生的遵循社會傳統(tǒng)幸福范式的念頭,不要選擇通過找個依靠來對抗孤獨和逃避問題。瑪麗表示,許多女性或許都經(jīng)歷過類似的時刻——在極度脆弱、疲憊、失落的時候,突然產(chǎn)生放棄自我堅持、向社會期待妥協(xié)的念頭。她說:“我也經(jīng)常想,如果家里有個男人,生活是不是會更輕松?是不是會覺得有人依靠、不會那么孤單?”

但走出親密關(guān)系的她,看到了一些當(dāng)下看不到的東西,那就是自己不必為伴侶的快樂負(fù)責(zé)。這種責(zé)任涉及到很多方面,可能是情感上的、經(jīng)濟(jì)上的,也可能是性方面上的和心理上的。她意識到,自己越是為他人的事業(yè)、他人的幸福和他人的自洽而努力,就越失去了自己的獨立性。她說:“我始終提醒自己,婚姻并不一定意味著陪伴,在婚姻或家庭中感到孤獨的人同樣很多。而且,一個人即使對自己的單身生活滿意,也仍然會有低落的時刻——這完全是正常的情緒體驗、人生常態(tài)。”

當(dāng)獨身女性選擇停止等待愛情后,她們轉(zhuǎn)而開始通過其他方式來滿足自己的情感需求。瑪麗發(fā)現(xiàn),養(yǎng)寵物的單身女性變得越來越多,她說:“目前正逐漸形成的一種觀點是:女性和寵物其實共享某種命運。女性和動物都被視為柔弱、幼稚、易剝削的存在。我覺得女性與動物能夠相互陪伴,這種聯(lián)結(jié)非常美好、動人。”

在養(yǎng)寵物的單身女性中,有一群人在社交媒體上尤為活躍,她們常分享自己與貓咪的互動,因而獲得了“Childless Cat Lady”(無孩愛貓女)這一具有爭議性的稱呼。瑪麗認(rèn)為這一現(xiàn)象十分有趣,因為這些女性選擇了一種非常獨立的寵物——貓咪,而不像傳統(tǒng)養(yǎng)狗人士那樣追求寵物的忠誠與熱情。她認(rèn)為,這些單身女性在貓咪身上寄托了自己對自由與獨立的渴望,這種選擇不僅反映了她們的生活態(tài)度,也成為一種自我表達(dá)的方式。也正因此,這種獨立與自由的象征觸怒了像特朗普這類保守派、厭女者以及極端男性主義者,引發(fā)了他們的不安與抵觸情緒。

養(yǎng)老問題一直是獨身女性最為擔(dān)憂的問題之一。出于對晚年孤獨的恐懼而生孩子,這種“養(yǎng)兒防老”的觀念在現(xiàn)實中有可能會適得其反。日本社會學(xué)家上野千鶴子曾提出過上稱心如意的老年生活的三個條件:不離開自己熟悉的家、比起有錢,更應(yīng)該有人(親朋好友)和不遷就他人但又自律的生活。瑪麗則說,友誼其實也是一種家庭,這是她最喜歡的“養(yǎng)老保險”。關(guān)于“有人”,上野千鶴子與瑪麗不謀而合。

瑪麗認(rèn)為,女性沒有丈夫和孩子也并不意味著會孤獨地老去,恰恰相反,她看到很多把一生獻(xiàn)給家庭和伴侶的女性,因沒有為自己建立起友誼的生活,而在丈夫和孩子離開后變得完全無依無靠。與此相對,她發(fā)現(xiàn),那些早早就在一生中建立了非傳統(tǒng)關(guān)系的“老女孩”們,則擁有豐富的情感、智識和人際資源。

談到上野千鶴子的“自律”這一單身養(yǎng)老條件,瑪麗表示這一點也十分重要,她說:“對我來說,這種自律是自然而然形成的,因為一旦嘗過自由行動的滋味,就會渴望這種狀態(tài)能持續(xù)更久,并且最怕被‘束縛’,這也成了一種保持自律的強大動力!”她建議女性在整個職場生涯中不斷培養(yǎng)、滋養(yǎng)和拓展自己的友誼、興趣和好奇心,這樣才能擁有一個豐富而充實的晚年。

教女性應(yīng)該怎樣生活的訓(xùn)誡已經(jīng)足夠多了

在當(dāng)下社會語境中,女性選擇獨身往往被看作是一種“激進(jìn)的女性主義”的選擇,而在《老女孩》中,瑪麗的寫作方式并不是“控訴式”或“宣言式”的,她也沒有在寫作中使用女性主義術(shù)語,而是使選擇了通俗的語言。這是她“故意的安排”,瑪麗希望這本書并不只是面向那些已有女性主義意識的女性,而是面對所有女性,乃至所有對情侶關(guān)系和家庭問題抱有疑問的人。同時她也表示,因為教女性應(yīng)該怎樣生活的訓(xùn)誡已經(jīng)足夠多了,女性已經(jīng)承受了太多的壓力,她并不希望這本書成為另一種對女性的約束。

瑪麗說:“這也是這本書命名為《Vieille fille, une proposition》(直譯為:老女孩,一種提議)的原因:它只是萬千活法中的一種提案,而非人生指南。我的初衷只是想與我的讀者分享一些思考,而不是督促她們必須成為某種樣子。實際上,我很高興看到它正是以這種方式受到讀者的喜愛,甚至那些已婚已育的女性也在讀后告訴我,她們在‘老女孩’形象中找到了共鳴。”

這種寫作方式和愿望,似乎也與瑪麗在書中提到的思想變化遙相呼應(yīng)。她在書中寫到,她很長一段時間因為沒有取得任何杰出的成就而感到自卑,“似乎我們的人生若是在個人問題上沒有得到圓滿,就必須要用一場宏偉的奇遇加以彌補。”在一個人長久地生活后,那些“本可以”做的事依然沒有落地實現(xiàn)。瑪麗說:“這些夢想,或者我自認(rèn)為是夢想的夢想,還會被其他借口絆住。”借口或許是工作忙、沒時間、錢不夠,甚至是水星逆行、流年不利等,她發(fā)現(xiàn),自己所做的并不比不那么自由時所做的多,也并不比不那么自由時所做的少。從感覺自己一無是處到感到一種前所未有的解放,瑪麗說:

“這種轉(zhuǎn)變之所以成為可能,正是因為我沒有那種必須為了別人的幸福而犧牲自己夢想的‘借口’。也許如果我曾處于一段戀情中或建立了家庭,我可能會心生怨恨,把我未竟的理想歸咎于他人。但正因為我選擇了單身,所有的選擇都向‘我’敞開,這讓我意識到,有些目標(biāo)不過是幻想,或者說我根本不愿意付出一切去實現(xiàn)它們。”

這也正如瑪麗在書中寫道的那樣:“現(xiàn)在,將來,我都會過著平凡而普通的生活。但我已經(jīng)盡可能地選擇了我的人生,不會因此對任何人有怨言。在這樣的生活中,我可以成為自己唯一的守護(hù)者。”

當(dāng)女性能夠為自己的渴望和失敗負(fù)全部責(zé)任時,她們便有了更多勇氣去探索生命的可能性。閱讀和寫作,一直以來都是女性探索的方式之一。談到近年來的法國女性主義書籍出版熱潮,瑪麗在采訪中提到,法國圍繞女性議題的出版書籍形式多樣,有哲學(xué)著作論著、行動宣言,還有文學(xué)性較強的敘事和社會調(diào)查報告等。“看到這么多女性,無論是作為作者還是讀者,都在積極探討這些議題,努力厘清哪些是她們真正渴望的生活,哪些只是社會規(guī)訓(xùn)的幻影,”瑪麗說,“這景象令人感到振奮。”

(向為本采訪提供翻譯幫助的張崇靜致謝)