你生在那里 其實你的一半就死在那里

所以故鄉也叫血地

——賈平凹

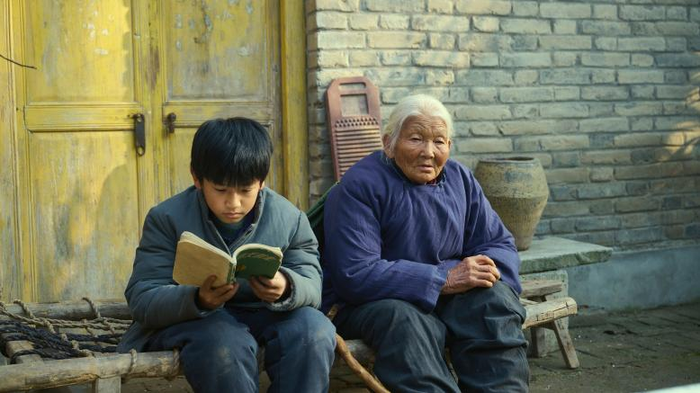

作為霍猛導演的第二部長片,《生息之地》延續了前作《過昭關》對于中國鄉村的持續凝視,以獨特的長鏡頭影像美學叩擊著觀眾的心靈。導演再次以詩意的鏡頭捕捉逐漸遠去的鄉愁——從爺孫共騎三輪摩托穿越塵土飛揚的公路,到十歲徐闖眼中村莊四季輪轉、生死離別的畫卷,導演將個人記憶拓展為村莊里眾生的低吟淺唱,對這片古老土地上的故事和人進行了更深更遠的探尋……

生于河南周口的霍猛導演,童年便是在鄉村度過。那里的泥土、麥田、鄉音構筑了他生命中最初的詩行,也鑄就了中國人勤勞、善良、堅韌與樂觀的本質。霍猛的作品總是聚焦于“鄉村與現代性”的交匯處,他用紀錄片般的真實,捕捉生活中那些微小而璀璨的瞬間;通過個體的日常敘事揭示時代變遷下的文化斷裂與精神困境。非職業演員的自然演繹、晨昏中柔和的自然光線,都為影像畫面注入了流動的生命力。霍猛導演的作品兼具詩意與批判性,是“中原大地上的影像詩人”。

演員姚晨作為監制參與到了《生息之地》電影制作當中。《生息之地》在金雞創投大會上便以其細膩、深邃的“人與土地的質樸情感”打動了當時擔任評委的她。她積極為影片引入優質資源,讓這部作品得以在國際舞臺上閃耀。自《臍帶》《送我上青云》以來,姚晨對女性視角的敏銳捕捉,使得影片中那些鄉村女性形象更加鮮活、生動,她們既是這片土地溫柔的守望者,也是時代洪流中的堅韌抗爭者。

影片的總制片人、六屆金雞創投大會評審蔣浩也在接觸項目之初就被劇本獨特的文學魅力所折服。蔣浩表示:“片中鮮活呈現的鄉村生活圖景和對大量非專業演員表演的把控,都證明了霍猛不僅是一個好編劇,也同樣具有將文學想象精準轉化為富有感染力的電影語言的能力,這也是我們堅定支持這個項目的最大原因。霍猛的敘事充滿細膩的情感張力,又能反映更廣闊的時代背景,非常難得,相信這個故事能引發觀眾對社會變遷的深刻思考。”

社會的變遷、時代的發展,鄉村逐漸隱沒于城市的喧囂中,年輕人奔向繁華,村莊里的生活被“城市化”的浪潮悄然改變......而那些留守在村落中的老人、婦女與孩童,他們的故事又由誰來訴說?霍猛導演的影片聚焦于河南的村莊和這片土地上的普通人,用帶有魔幻現實色彩的的鏡頭語言在紀實的底色中注入詩意。河南方言的對白是這片土地上流動的文化根基,為影片增添了更原始的鄉村肌理,在時間和空間的維度上勾勒出村莊上人們的血肉。

《生息之地》的故事從一個十歲少年徐闖的視角展開,因父母工作原因,徐闖一直寄居在鄉下姥姥家,他和堂舅李飽的兒子賴蛋是一對好朋友。1991年,徐闖經歷了家族中的生老病死、婚喪嫁娶,在歲月靜流之中感受著親人之間隱忍又濃烈的情感。那一年的鄉村也在悄然改變……不同于前作《過昭關》的空間敘事,《生息之地》的電影內部時間跨越了一年四季春夏秋冬。在導演看來,時間提供了一個場域,在這個場域里,我們可以感受到幾千年來中國人的生活方式和濃烈的情感連結,同時也看到了一個時代的悄然變化。

故事發生在1991年的中國,改革開放的浪潮從沿海慢慢地延伸到內陸。河南的一個村莊里,少年的父母外出南下去了遠方討生計,他跟著小姨和姥姥、姥爺一家則留在村子里生活。生老病死,四季變化,故鄉和家又是怎樣的概念,少年最開始對于這些深奧的問題并沒有答案。

春

三月是小麥生長的季節,麥田初綠,故事的開始卻是一場葬禮。徐闖對于家中長輩的離世依舊懵懂,反而因為葬禮的緣故,父母返鄉,可以短暫地和父母相聚。導演通過平移長鏡頭和群像嘈雜的畫外音調度,似一幅畫卷般,展現了鄉村中的哭喪風俗。中國人依靠土地生活,最終又化作一抔土,永遠和生養自己的土地作伴。導演將鏡頭對準土地和麥田,對準在田間勞作的農民,他將畫面的三分之二都留給了土地和農作物,對于農民來說,面朝黃土,背對蒼穹便是他們每日的生活。而他們過的日子是依靠農歷的二十四節氣。每一束光線穿過細嫩的麥穗,都映射出中國農民世代相傳的堅韌和執著。

春天不僅帶來生命的萌動,也讓人沉浸在對逝去的緬懷中。少年徐闖不懂死亡的殘酷,卻在不經意間感受到了生命的脆弱與莊嚴。隨著風輕輕拂過,麥浪蕩漾,仿佛是一曲悼念的挽歌,將每個離散的靈魂輕輕喚回土地的懷抱。此刻,土地不僅是養育萬物的搖籃,更像是一位無言的母親,溫柔而堅定地包容著生命的悲歡離合。

夏

到了放麥忙假的時候,便是小麥成熟的夏天。燥熱的空氣里充斥著蟬叫。當鏡頭掠過中原大地的麥田,那些在風中低伏的麥穗仿佛在訴說千年未變的生存寓言。在田間收割的農民有女人、有男人、有小孩、有老人,他們是獨立的個體,也是依附于這個土地生存的存在,導演通過一場場群像戲,爭吵沖突,讓觀眾置身在這群人當中,也許聽不見具體的話語,但偶爾的安靜就像是屏住呼吸的瞬間,也是生活的艱難將要把人壓垮的瞬間。可是時間總是推著人往前走,我們沒有太多時間喘息,一件事接著一件事發生,家中迎來了新生命,好似一切在往好的方向發展,而小姨的婚事卻在少年的內心埋下了不安的種子。

導演在影片中刻畫了那個時代不同年齡的女性,她們是這座村莊的內核。在導演的記憶中,從小到大,姥姥的形象,姨媽的形象,很多親人包括姐姐的形象,這些不同性格的、存在于生活當中的鮮活形象,讓他得以在影片中塑造出一個個女性角色。她們在畫面的前景里,有的正在勞作,有的手中抱著剛出生的孩子,有的雙手已長滿了皺紋......女性在這片生息之地上是如此的鮮活。

秋

土地是一刻不停歇的,秋天的土地屬于棉花。現代化的農作機器代替了牲畜,暗示著時代的發展,可土地始終是農民生活的根本。空氣充滿了涼意,徐闖讀著父親的來信,他似乎是第一次感受到了離別的滋味。

冬

小姨在冬天出嫁,棉花終于收獲,小姨的嫁妝便是家人親手縫制的棉花被。冷冽空氣中陽光映照著漂浮的棉花絮,徐闖看著小姨遠嫁第一次流下了眼淚。出嫁的婚車一輛接著一輛遇到在田間的石油勘探車,這是傳統文化與現代發展的碰撞。海德格爾的“詩意棲居”也粉碎在石油勘探的爆炸聲中,像是外來的闖入者般打破了村莊徹底的寧靜,人便成為了大地上的異鄉者。春節的到來,預示著一年的結束,又一年的伊始。活著的人們在土地的墳墓旁呼喚著死去的親人回家團聚,冷冽的空氣混著陰冷的色調,暗示著故事的結束依舊是一場死亡。萬籟俱寂的白雪之中,裝著骨灰的糖罐跌落。一生沒有姓名的太姥姥,骨灰落在了這片她生長的土地上,隨著鏡頭越拉越遠,我們看到的是自然的遼遠和人類的渺小......

在霍猛導演的鏡頭下,中原大地的麥田既是生命孕育的搖籃,也是記憶歸葬的墳場。將《生息之地》置于新鄉土電影的譜系中觀察,我們可以發現其獨特的文化立場。影片中徐闖的“傻子哥哥”有著魔幻現實主義的設定,他好像獨立于這個村莊存在,卻又是這個村莊的一部分;他同樣深愛著麥子,但旁人卻讀不懂他的內心世界;他的形象是村莊里每個個體的孤獨暗喻,他們都被生活裹挾著前進,可內心的苦痛卻只能自己消解。

霍猛導演用《生息之地》完成了一次對故鄉土地的禮贊,對生死之題的叩問。從《過昭關》的個人化敘事,到《生息之地》將視角擴展至集體記憶,從“個體生命體驗”轉向“文明存續的宏大命題”。導演以其對鄉土中國的深刻觀察,構建了兼具紀實力量與詩性反思的作者電影體系。在數字洪流席卷一切的今天,電影或許就是當代人的"生息之地",讓我們得以在黑暗的影廳里,觸摸那些正在消逝的文化基因。它讓我們在看清生存困境的同時,依然保持著對精神原鄉的深切眷戀。正如片名《生息之地》一般,它是村莊鮮活的寫實,是對中國90年代生活細節的再現。我們隨著少年徐闖的視角走過這片生息之地,通過緩緩的長鏡頭走過了這個村莊的春夏秋冬......

四季輪回中,生老病死、婚喪嫁娶不斷重復,正如村莊永不停息的脈搏。透過少年的雙眼,我們看見了這片生息之地上死亡與新生、記憶與希望。《生息之地》上有著一群人的故事,一座村莊的故事,也有著中國一個時代的故事。

來源:青年電影手冊