文|黑龍江新聞網(wǎng) 劉瑞 李愛民

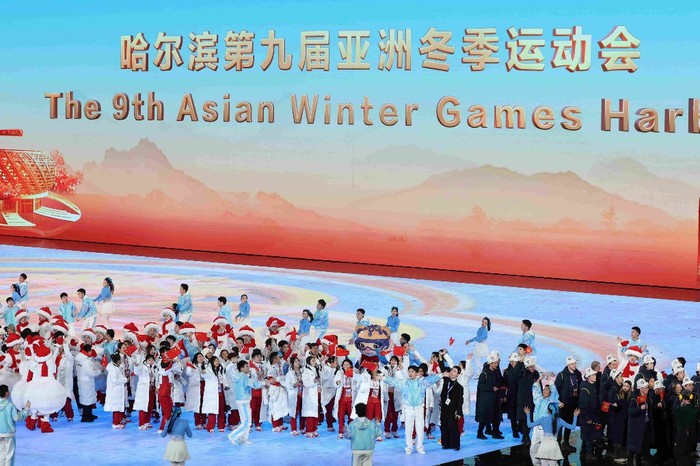

2月14日,第九屆亞洲冬季運動會在哈爾濱圓滿閉幕。從相逢到告別,時間雖短,但一幕幕精彩、一次次感動,都在亞冬會歷史上留下難忘的“爾濱記憶”。進入“后亞冬時代”,于哈爾濱而言,場館設施如何再利用、體育運動如何再延續(xù)、亞冬精神如何再傳承?今年哈爾濱兩會上,這一話題成為政協(xié)委員們熱議的焦點。

哈爾濱作為“雙亞冬之城”,具有一定的場館設施基礎。第九屆亞冬會籌備期間,在統(tǒng)籌賽會需求基礎上,科學合理規(guī)劃利用現(xiàn)有資源,在原有“2地9館37村”場地場館的基礎上進行修繕改造。綠色、科技、安全,改造修繕后的每個場館都給公眾留下深刻的印象。亞冬會后,各大場館如何高效利用,做到可持續(xù)運營?政協(xié)委員高子清建議,將場館功能向體育健身、文化娛樂等方向拓展,鼓勵競賽場地場館靈活選擇運營管理模式。在保留部分冰雪運動專業(yè)訓練區(qū)域的同時,開辟大眾冰雪體驗區(qū),開展夏季冰上運動,如冰壺、冰球夏訓等,實現(xiàn)場館四季運營。此外,還可加大高水平冰雪賽事申辦承接力度,利用場館的設施條件,舉辦各類文藝演出、音樂會、展覽等活動,提高場館的知名度和利用率,不斷豐富場館服務內容。

“場館的賽后利用需突破傳統(tǒng)思維,既要發(fā)揮其專業(yè)價值服務競技體育,也要融入城市發(fā)展脈絡,成為推動全民健身、文旅融合、科技創(chuàng)新的重要載體。通過政策引導、市場驅動與社會參與的多方協(xié)同,哈爾濱有望將亞冬會場館打造為‘永不落幕的冰雪舞臺’。”政協(xié)委員侯建鵬建議,政府相關部門制定《后亞冬會冰雪場館運營專項規(guī)劃》,明確場館功能定位與責任主體。出臺一系列場館運營補貼政策,鼓勵社會力量參與冰雪產業(yè)。將亞冬會場館與周邊旅游資源相結合,開發(fā)“冰雪場館參觀+賽事體驗+文化展覽”一體化產品,打造哈爾濱體育旅游綜合體。

“后亞冬時代”,哈爾濱迎來高質量發(fā)展的黃金契機。亞冬會的成功舉辦,不僅為城市留下先進的場館設施,更向世界展示了哈爾濱的魅力與實力。政協(xié)委員常青林認為,哈爾濱應借此熱度,加快冰雪產業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展。首先要強化冰雪產業(yè)升級,鞏固提升冰雪裝備產業(yè)集群發(fā)展成果,支持企業(yè)加大研發(fā)投入,提高冰雪裝備的科技含量和品質,推動哈市冰雪裝備制造產業(yè)向高端化、智能化發(fā)展。其次,不斷促進“冰雪+”融合,推動冰雪產業(yè)與旅游、文化、教育、康養(yǎng)等產業(yè)深度融合,打造更多“冰雪+”產品和服務。例如推出冰雪研學旅游產品,開展冰雪文化節(jié)、冰雪音樂節(jié)等活動,發(fā)展冰雪康養(yǎng)度假產業(yè)等,將“冰天雪地”真正轉化為高質量發(fā)展的“金山銀山”。

政協(xié)委員吳力田認為,哈市應搶抓“后亞冬時代”契機,加強冰雪人才培養(yǎng)和引進,重點做好本地人才培養(yǎng)。發(fā)揮哈爾濱體育學院等高校作用,加強冰雪運動、冰雪裝備、冰雪旅游等相關專業(yè)建設,培養(yǎng)更多高素質的專業(yè)人才。同時,通過“冰雪龍匠”工程等,加強對冰雪產業(yè)技能人才的培養(yǎng)。加大人才引進力度,相關部門制定優(yōu)惠政策,吸引國內外優(yōu)秀的冰雪產業(yè)人才、管理人才、創(chuàng)新人才等落戶哈爾濱,為冰雪產業(yè)發(fā)展提供智力支持。

第九屆亞冬會的落幕不是終點,而是哈爾濱邁向世界冰雪旅游勝地的新起點。政協(xié)委員李云波認為,哈爾濱應持續(xù)強化國際交流,利用亞冬會積累的國際合作資源,加強與冰雪強國產業(yè)對接,共建冰雪人才培養(yǎng)基地和技術創(chuàng)新平臺。定期舉辦“國際冰雪發(fā)展論壇”等類似活動,共商冰雪經濟合作,將哈爾濱打造為亞洲冰雪運動交流中心。同時可依托哈爾濱國際冰雪節(jié)、采冰節(jié)等品牌節(jié)日,開展跨國文旅推廣,進一步增強哈爾濱文化軟實力。

(圖片為黑龍江日報資料片)

來源:黑龍江新聞網(wǎng)