界面新聞記者 | 作者 丁欣雨

界面新聞編輯 | 黃月

本周,全國不少中小學校開學,孩子們重歸校園,一則新聞卻將課堂攪動得不平靜。就在2月10日,來自廣西百色的舉報信揭開了一個教師性侵害未成年學生的事件。當地一高中班主任對女生實施長期性侵害,致其患上重度抑郁,于今年1月自殺身亡。又一樁案件,除了再次警醒人們要花大力氣預防和應對兒童性侵害的發生,另一方面也映射出當下家庭、學校、社會性教育的長路漫漫。

劉文利是一位性教育的筑路者。她是北京師范大學教授,從1988年開始從事兒童性發展與性教育研究工作。她根據聯合國《國際性教育技術指導綱要》,依循中國本土情形,創作了供不同年齡階段的在校人群學習使用的性教育讀本。

2017年,劉文利歷時10年主編并出版的《珍愛生命——小學生性健康教育讀本》(全12冊)因配圖直白展示生殖器官和出現生殖器官的科學名稱,被直呼“尺度太大”,在網絡上引起廣泛討論。2021年,新修訂的《中華人民共和國未成年人保護法》首次將“性教育”寫入“學校保護”一章,明確規定在幼兒園和學校要開展適合未成年人年齡的性教育。性教育在中國有了法律地位和保障,這也成為中國性教育歷史發展的一個里程碑。

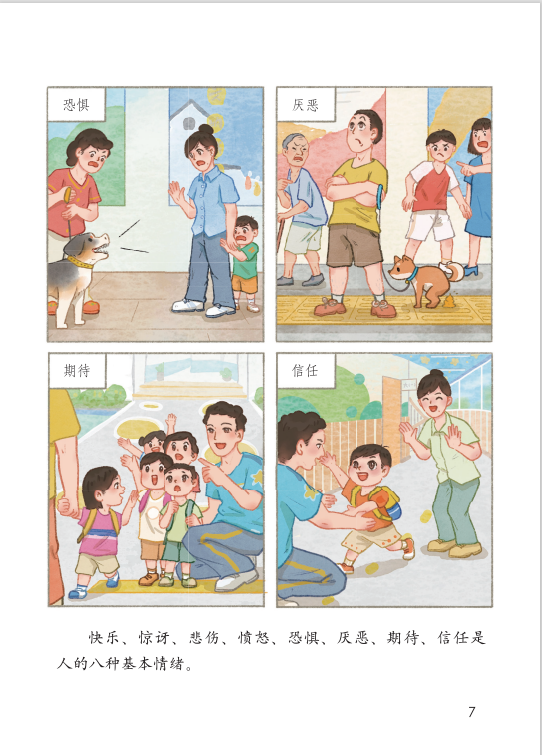

2024年7月,劉文利創作的《珍愛生命·兒童生命教育繪本系列》由中國婦女出版社出版。繪本共8冊,囊括了她推廣的“全面性教育”的8個核心概念——她希望父母能夠利用這套繪本大方地跟孩子談性。這套繪本幫助孩子認識生命價值,樹立安全意識,遵守社會規則,學會保護自己。劉文利認為,性教育可以預防性侵害、非意愿妊娠、艾滋病,但性教育不僅僅在預防上發揮作用,性教育也教身體尊嚴、性別平等、多元家庭模式,性教育更是把人往理應受到尊重、有其自身價值、得到幸福生活的方向培養。

01 父母也需要性教育

界面文化:注意到這套繪本強調親子共讀屬性,除了能在幼兒園開展性教育時使用,也很適用于家庭教育的場合。

劉文利:我們國家的基礎教育從孩子3歲進到幼兒園開始,直到高中畢業,共15年時間。現在也在發展3歲前的照護或者托幼服務,但大多數3歲以下的孩子都是居家養育。

性教育有一些內容適合在家里進行教育,因為它是滲透在日常生活細節當中的。不是在學校正規的課堂上講授的形式,更像是父母帶領孩子在日常家庭生活的溫馨時刻去感受、體驗。在和孩子互動的時候,父母也會向孩子傳遞一些知識、態度和價值觀。

家庭是人建立情感的地方,孩子的安全依戀,對人的信任,對幸福的體驗,對愛的感受,從出生就已經開始了。家庭是孩子的第一個成長環境,而且為孩子后面的性發展奠定重要基礎。我們鼓勵父母從小跟孩子共讀繪本,也因為共讀行為本身就能幫助親子建立親情。想象著孩子被父母摟在懷里一起閱讀繪本的畫面,孩子是能感受到安全和幸福的。

界面文化:但現實情況是,很多父母對于與孩子產生性教育的對話感到困難。

劉文利:在做幼兒園和學校性教育調研的時候,我們發現一些父母不太知道怎么樣跟孩子談性,或者說對性教育有比較狹隘的理解,覺得所謂性就是生殖器官、性交和生孩子,很多父母自己也羞于討論。

孩子在早期肯定有認識生命的起源、學習如何尊重和熱愛自己的身體的需要的。讓孩子從小知道自己的身體和父母的身體是什么樣的關系,父親和母親在新生命的誕生上都有什么貢獻,有利于親子親密關系的建立,也有利于孩子建立良好的生命觀。

孩子有性的問題最開始肯定要向爸爸媽媽提問,這就是打開家庭性教育大門的非常關鍵的機會。當孩子問“我從哪里來”,如果父母拒絕孩子的問題,說“你太小了,你不用知道,等你長大就知道了”,或者編一些瞎話,譬如“你是垃圾堆里撿來的”“你是充話費送的”來搪塞孩子,甚至訓斥孩子一頓,孩子也是能感受到父母對此類問題的態度的,ta就覺得這件事不要再來問爸爸媽媽了。

但是ta存在的疑問并沒有得到解決,ta對性的探索欲望還在那兒,ta就會選擇別的渠道了解。溝通方式是從小就在家庭中建立起來的,父母拒絕回答孩子的性問題或刻意回避,實際上是自己放棄和切斷了對孩子的引導機會。如果從一開始,親子間的信任關系能建立、延續,就不至于出現孩子到青春期后發生與父母之間的對立情況。

有的父母即便覺得性教育很重要,但當孩子問起男孩女孩有什么區別,為什么男孩有小雞雞、女孩沒有,為什么男孩站著尿尿、女孩蹲著尿尿等問題時,他們也不知道怎么回答,擔心自己知識不足,說早了、說錯了、說多了、說深了,對孩子產生不好的影響。他們明白自己掌握的知識不夠系統,上網去查又意識到網上的各種信息良莠不齊。我們應該更積極地提供科學資訊,給父母補上性教育這門課。

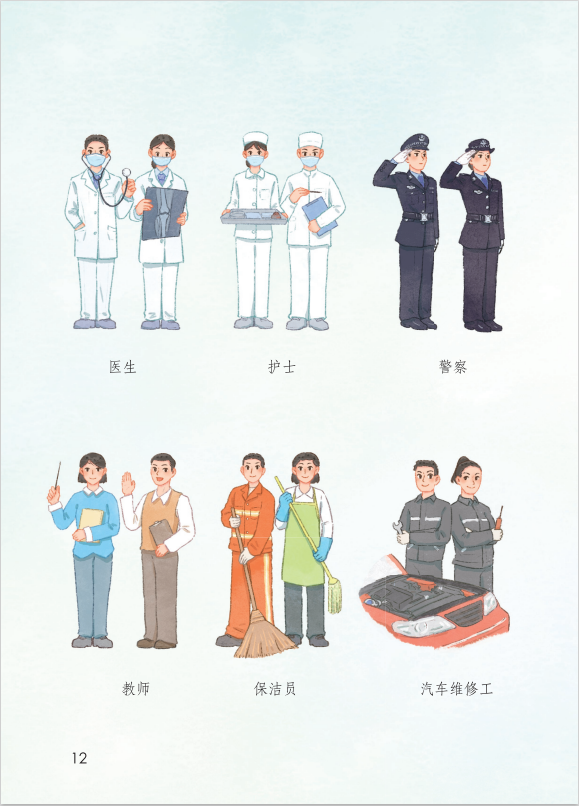

界面文化:親子共讀也能讓父母經歷一次完整的性教育。看到你在《我的職業我選擇》中有意設計了父母“犯錯”的橋段,例如“男孩不能穿粉紅色衣服”和“科學研究人員一般都特別聰明,男孩比較合適”的說法,都在繪本的情節發展中被糾正了。

劉文利:很多父母以前也沒有接受過性教育。一些關于性別的刻板印象,比如男孩就應該喜歡藍色、不能玩洋娃娃、不能哭;女孩不夠聰明、不適合從事科學研究,也是在孩子的成長過程中被反復強調的。父母沒有意識到或者沒有批判精神,自然而然也這樣用性別刻板印象去規訓孩子。性別刻板印象不是孩子天生就有的,是被ta的成長環境塑造出來的,代代相傳,就會變得很頑固。

再有一個例子,在這套繪本里,幾乎所有能夠呈現家庭場景的插圖,爸爸都是以家庭勞動者的形象出現的。爸爸穿著圍裙做飯炒菜,和媽媽一起收拾屋子、帶孩子。我們希望孩子看到這樣的繪本,能明白男性在家里也是要承擔家庭責任的。父母在給孩子讀這套繪本的時候也可以想想在參與加家務勞動和養育孩子方面自己有沒有做得不夠好可以去改進的地方,要求自己做得好一些,給孩子樹立性別平等的榜樣。

02 孩子被視為無性,無需知道性的愉悅

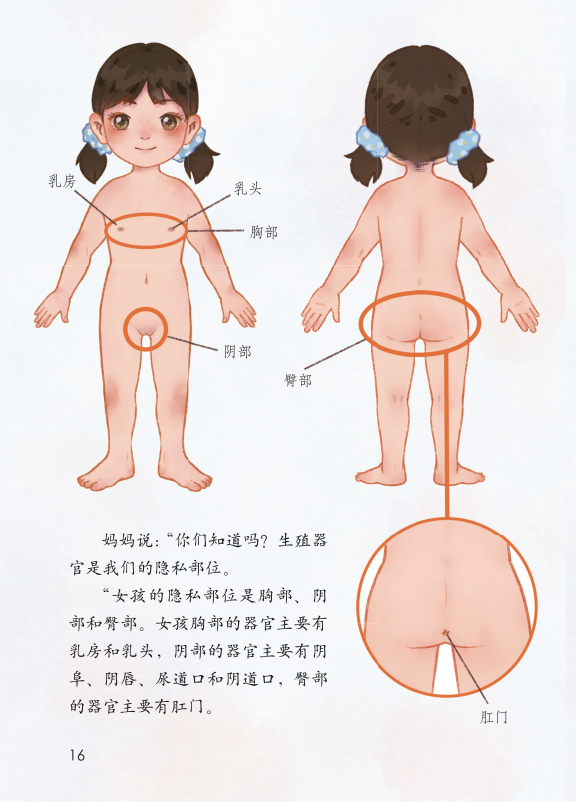

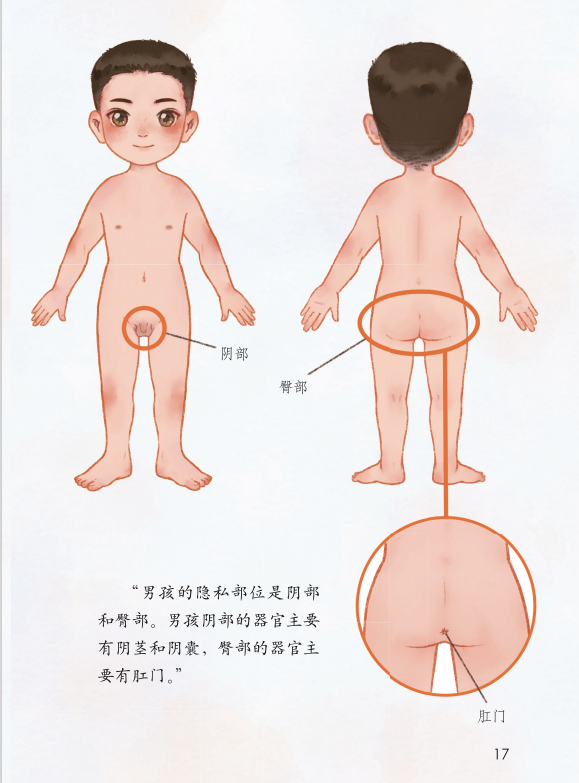

界面文化:在《我愛我的身體》中有對生殖器官科學名稱的介紹,用學名稱呼器官、認識器官的重要性是什么?

劉文利:不給其他器官起小名,唯獨給生殖器官起小名,甚至女性的生殖器官連小名都沒有,當它不存在或者忽視,反映了社會文化中對性的理解帶有偏見、歧視,甚至污名。

我們希望父母從孩子很小的時候就給孩子講生殖器官的科學名稱,因為孩子學習語言的規律是從聽開始。如果一個詞語從來沒有從別人嘴里聽到,孩子也不太可能從自己嘴里說出這個詞,更無法把這個詞變成自己與他人交流的用語。

這些生殖器官的科學名稱聽誰說起也很重要,最好是孩子從父母那里第一次聽到這些詞,相比第一次從成人片或其他旁門左道了解要更加安全。自然地學習陰莖、陰唇、陰道這些詞匯后,孩子在描述自己身體感覺的時候能夠更加自在和準確,在受到侵害時也不至于說不出口,或根本描述不清。

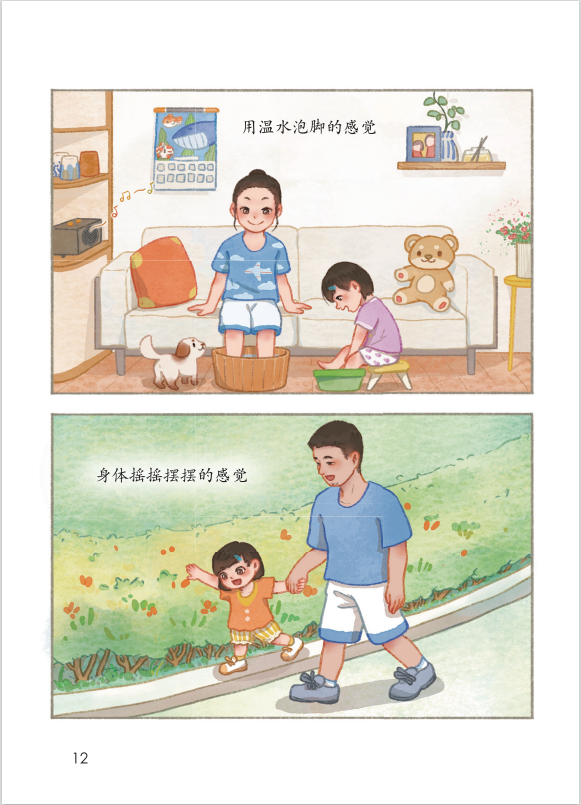

界面文化:《我的奇妙感覺》介紹了各種身體的感覺,帶領孩子細膩體會如用溫水泡腳的感覺、身體搖搖擺擺的感覺、吃了苦藥的感覺、聽到別人大聲喊叫的感覺。這些是如何跟性教育掛鉤的?

劉文利:性教育不應該只是防性侵、防非意愿妊娠、防艾滋病,不能僅僅在預防上發揮作用。性教育需要把人往理應受到尊重、有其自身價值、得到幸福生活的方向去培養。

性是能夠給人帶來愉悅的,人的一生應該有能力去享受,但我們的文化又習慣掩藏性愉悅的一面,尤其不想讓孩子知曉。我們一直把孩子看成是無性的個體,告誡他不要去想性,也不要知道性有愉悅的方面。性當中積極美好的含義被刻意掩飾,呈現給孩子的就剩下負面的東西了,讓孩子一聽到“性”想起的就是疾病、侵害、犯罪,從小對性有偏見,甚至覺得自己想到“性”就是骯臟、羞恥、道德敗壞的。這會阻止孩子對性形成真實、客觀、科學、全面的認知。

我們要讓孩子從小知道身體是有感覺的,你要相信你的感覺,有一些觸摸會讓你感覺舒服,為有愉悅的身體感覺感到快樂;有一些觸摸會讓你感覺不舒服,甚至是對你的侵犯,你也要學著去分辨,建立健全的身體覺察和保護系統。

03 全面性教育內含性別平等觀念

界面文化:《國際性教育技術指導綱要》提到,青春期性發育對于男孩來說,常常意味著性欲的萌生和一種令其愉悅的“權力感”。他們可能覺得勃起或夢遺是尷尬的事情,但通常不會像女孩那樣認為月經令人羞恥。不同性別對于各自性征的情緒感受有著微妙的不同。

劉文利:男孩女孩的身體大部分都是相同的,只有生殖器官不同。生殖器官的不同是天生的。青春期啟動了性發育過程,使男性的睪丸產生雄激素,女性的卵巢產生雌激素。兩種性激素在體內的含量不同對于男孩女孩的性發育產生了不同影響,第二性征表現得就不太一樣,身體外形上也開始有差異,女孩的脂肪量會增加,男孩的肌肉量會增加。但是身體形態是能夠通過營養、睡眠、情緒和運動來塑造的,無論男女。

社會對于男性女性的區分標準,更大程度上是后天建構起來的。應該喜歡什么顏色、能玩什么玩具,培養什么樣的興趣愛好,從孩子出生后,家庭和學校施予了很大影響。當一個人走向社會,在戀愛、婚姻、性行為、家庭角色分工、專業選擇、職業晉升發展等方面,性別的區分就變得更大,其中媒體和文化發揮了重要作用。同樣的行為發生在男性和女性身上,人們看待的眼光和給出的評價可能完全不一樣,通常被叫作“雙標”。

比如覺得男性離婚沒什么,他們可以再找更年輕漂亮的伴侶,甚至更容易,因為他有了一些所謂的人力資本:年齡更大、掙錢更多、經驗更豐富、感情更成熟,或者所謂魅力更強。但如果離婚的是一個女性,甚至她帶著孩子,社會上會有很多不好聽的話來形容這樣的女性,認為她們在婚姻“市場”上幾乎不再有什么價值。

如果社會對性別不平等的現象不敏感,受傷害的不僅僅是女性。男性在其中并不是全贏的狀態,他也受到性別刻板印象的約束和壓力。舉個很簡單的例子,男孩從小就被規訓說不能流淚,要堅強勇敢。一旦一個男孩遇到困難的時候,他會覺得求助是一件丟人的事,是自己無能、沒有擔當的表現,不像男子漢。當他受到侵害,包括性侵害,他更覺得羞恥,無法說出口,無法求助。

如果一個男孩從小他的情緒就沒有良性的宣泄渠道,也沒有培養出情緒的積極表達策略的話,男性長期的情緒壓抑跟以后可能出現的暴力就會扯上關系。使用暴力這種長期壓抑后迸發出來的負面能量作為表達情緒的方式,對他人和社會都可能造成傷害,他要承擔法律責任,受害者也最終包括他自己。

在《我的多彩心情》里,教會孩子命名情緒、識別情緒、表達情緒,告訴孩子當你生氣的時候,有哪些辦法可以讓你緩解生氣。積極的情緒表達策略不分性別,男孩和女孩都需要學習如何調節自己的情緒。

社會在考慮到男性和女性天生的身體生理差異(例如月經)以后,應該對所有性別的人同等對待。所有人都能夠按照自身的興趣、愛好、愿望、能力、潛力去發展,而不因為是某個性別,就要把ta放在那個性別的盒子里,去限制和規訓ta。

在這套繪本里,父母都可以發現性別平等體現在每一冊繪本里,包括在家庭生活中,與朋友的相處中,興趣和愛好的培養中,職業的選擇中。

界面文化:在社交網絡上,年輕人對于生活中一些性別不平等的現象正變得愈加敏感。

劉文利:從全球的發展來看,性別平等確實在一些國家和地區取得了進步,但也不否認在另外一些國家和地區是在倒退的。特別是新冠疫情發生的這幾年當中,聯合國做了一個全球范圍內的評估,在性別平等方面,還要努力奮斗一百年才能實現當初設定的全球性別平等的目標,整體實際上是倒退了的。現在全球發展過程當中有各種各樣復雜的情況出現,使得性別平等的推動更加艱難。

全面性教育非常關注弱勢群體的發展。弱勢群體是指在社會中由于某些因素而導致發展受限的群體,包括兒童、婦女、老人、殘障群體、性少數群體。我們做的很多性教育內容,就是要讓社會上發展受到限制的弱勢群體能夠被充分看到,他們的各項權利能夠充分實現。要提供更充足的條件來支持這些群體的發展,社會才會變得更加文明、進步、公平、和諧。

年輕人對性別不平等現象的敏感,為我們這個社會的文明進步提供了巨大空間。當有更多的年輕人能夠敏銳地發現生活中、戀愛中、婚姻中、家庭中、學校中、職場中、社會中存在的性別不平等現象,他們就會作出更大的努力去改變現實情況。我們期待這樣的年輕人越來越多。性教育對培養這樣的年輕人會有重要且獨特的貢獻。

04 影視作品與現代社會的性

界面文化:看到你在視頻號上針對《玫瑰的故事》普及性同意概念,當前影視劇中對于性同意概念的傳播如何?

劉文利:全面性教育有一個核心概念是暴力與安全保障,其中一個重要的主題就是性同意。倒過來說,如果一個人接受了全面性教育,ta一定對性同意這個事兒不陌生。

那么性同意的核心內容是什么呢?身體是我自己的,我有權利決定誰可以用什么方式接觸我的身體。如果我覺得你沒有違背我的意愿,那么我告訴你能做這個事情;但如果這種接觸讓我不舒服,違反了我的意愿,我有權利說“不”,你一定要停下來,不能繼續再做這個事情。

在性教育普遍缺乏的情況下,可能很多人腦子里沒有“同意”這個概念。ta不知道接觸一個人的身體或對一個人做一件事情的時候,是需要征得對方同意的。ta要么以為對方不會不同意,要么以為對方已經同意了,要么是做第一件事對方同意了,ta就以為再做另外一件事,對方必然同意。不少人是這樣的思維邏輯。

在《我愛我的身體》中,6歲的男主人公小天想跟3歲的妹妹一起洗澡,他征得了爸爸媽媽和妹妹本人的同意,這就是培養尊重的意識和行為習慣。

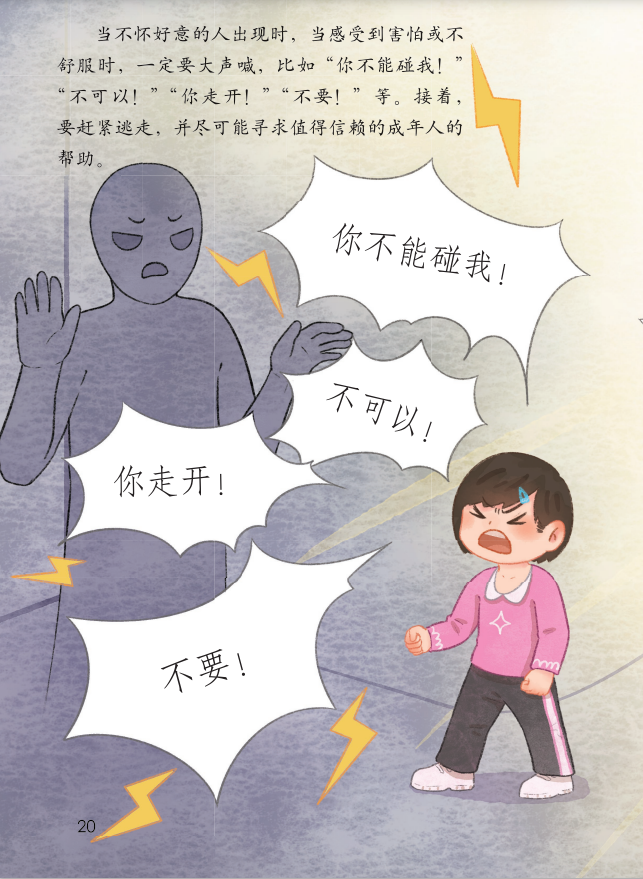

在性教育中,我們希望父母教給孩子哪里是身體隱私部位,誰在什么情況下可以觸摸我們的身體隱私部位,誰在任何情況下都不能觸摸我們的身體隱私部位。這些內容在《我的奇妙感覺》和《我要保護好自己》兩冊繪本中都有集中體現。身體隱私的保護和獲得同意涉及到身體尊嚴、身體完整性,它是對人格的尊重,也是對生命的敬畏。

在《玫瑰的故事》里,多處場景表現男性與玫瑰的親密肢體接觸,包括發生性關系,很遺憾沒有一處場景來表現雙方“同意”的,哪怕問問“這樣做可以嗎?”“你覺得這樣行嗎?”這些話都沒有,更不用說明確的性同意了。讓我反思的點在于,如果這些影視作品的創作人員在學校上學時,接受過系統的性教育,他們的腦子里是不是就會種下“性同意”的種子,在進行作品創作時把這些種子撒播到他們的作品里,并呈現在觀眾面前。

我真的非常欣喜看到電影《好東西》里面有“性同意”情節的表現,盡管很短,但畢竟出現了,值得鼓勵。我們期待未來有更多的人接受性教育,更多的人有“性同意”的意識,并能相應地反映在我們的文學藝術作品里。

界面文化:同樣是劉亦菲的作品,另一部《夢華錄》里曾出現“雙潔”的概念,雙潔是指男女主身體上沒有發生過性關系,情感上也沒愛上過別人。如何看待這類作品傳達的價值觀?

劉文利:撇開劇情不論,單說“雙潔”這件事。首先,人是有性需求的,在生命的任何階段人都是“有性”的個體。我們希望人有愛的能力,希望父母能在早期關愛孩子,表達對孩子的愛和尊重。小朋友之間分享好吃的、玩具也是表達愛的方式。人被愛并滋長出愛的能力,才能夠創造幸福。從來沒有被愛過,也沒有愛過別人的人很難有能力享受和創造幸福。在戀愛中,年輕人是不是應該追求有能力愛自己也愛他人的人呢?

其次,性行為有不同的種類,比如自體性行為、和其他人發生的性行為,后者又包括親吻、牽手、撫摸、性交,性交又有陰莖插入陰道的性交、插入肛門的性交、插入口腔的性交。如果從性教育中的性行為方式來說,“沒有發生過性關系”的說法也顯得很模糊。

如果“沒有發生過性關系”是“潔”,那么,是不是說“發生過性關系”就是“不潔”?在性教育中,涉及到成年人之間發生“性關系”時,有幾個重要的原則,第一是自愿原則,發生性關系必須是經過雙方明確同意的,沒有違反任何一方的真實意愿;第二是無傷害原則,發生性關系不能對任何一方造成安全、健康、福祉與尊嚴方面的損害;第三是平等原則,在發生性關系時,雙方都有責任采取避孕措施,預防性傳播感染,這個責任不能單獨由女性承擔。在戀愛中,我們是不是應該鼓勵年輕人去努力發現那些尊重自己也尊重他人,對自己負責也對他人負責,愛自己也有能力愛他人的人,能夠結交到這樣的人該是一件值得慶祝的事吧?

最后,追求“雙潔”的結果是什么,能找到理想中的愛人嗎?

界面文化:現在越來越多的年輕人主動選擇單身,說自己性欲望低,人真的能沒有性需求嗎?如果性有缺失的話,會對個人和社會造成什么樣的影響?

劉文利:人是一種由性驅動的生物。人類的繁衍是和性有關的,但人類是一種高級動物,繁殖已經不是性的唯一功能,性還被賦予了其他的社會意義,比如說對于性愉悅的享受。

從人類性發展的角度來說,人天生就有性的感覺和需求。在性教育中,我們特別鼓勵父母要從孩子出生起就給ta肌膚的撫觸,這是孩子最早的一種性需求。肌膚接觸的需求是終身的,人到老了也有這種需求,并不一定只有陰莖插入陰道的行為才能滿足人的性需要。

到了青春期,人的性激素分泌水平很高,比起生命的其他階段,這時候的性欲望是增強的。隨著青春期發育的結束,性激素水平呈逐漸下降趨勢,性欲望也伴隨著年齡增長而下降。但并不是說就沒有這種需求了,性需求并不會歸零。

雖然有年輕人說性欲望很低、性冷淡,但主動選擇單身可能跟性需求沒有那么大的關系,更多的可能是面對升學、就業、住房等多方面的壓力,以及對戀愛、婚姻、家庭的理解和多元選擇有關。年輕人有權利做出自己的選擇,這個權利應該受到尊重。從我有限的專業訓練來看,人的性欲望和性需求需要通過合適的方式得到滿足,身心才相對來說比較健康。現在資訊的發達也好,技術的發展也好,讓人滿足自己性需求的方式變得多元了,比如撫摸自己身體的敏感部位、使用成人玩具、觀看視頻光碟,隨著技術提高還有性愛娃娃,甚至將來有人形機器人的參與。這在一定程度上,使得性需求的滿足與戀愛、婚姻、家庭的連接就不那么緊密了。但我依然覺得與真實的人的情感互動和肌膚接觸以及溫暖的陪伴是滿足人的性需求的重要方式。

更多年輕人主動選擇單身的現象確實對社會發展提出了新的挑戰,這些挑戰到底是什么,對社會的發展會產生哪些影響,未來的發展趨勢會怎樣,值得社會學家、政策制定者、教育者等密切關注和深入研究。家庭性教育和學校性教育也必須面對這一重要議題。