界面新聞記者 | 劉素楠

界面新聞編輯 | 彭朋

據央視新聞客戶端2月16日消息,執飛國產大飛機C919的飛行員正加緊培訓,今年,C919的產能預計將達到50架。

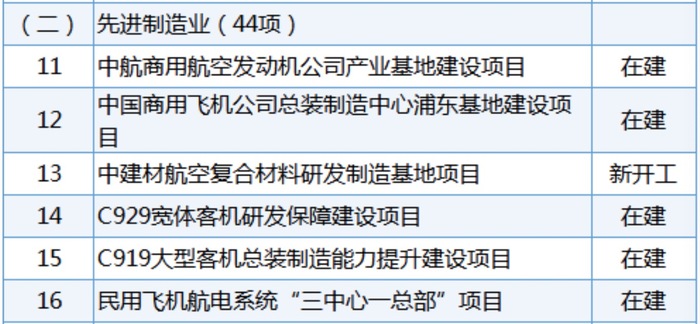

界面新聞從2025年上海市重大工程項目清單上發現,多個大飛機產業項目處于“在建”狀態,包括中國商飛總裝制造中心浦東基地建設項目、C929寬體客機研發保障建設項目以及C919大型客機總裝制造能力提升建設項目等。

當前,中國商飛已步入批產提速和規模化系列化發展新階段,其在浦東布局了“一總部三中心”,已基本形成張江、世博、臨港、祝橋等區域為主,總部運營、制造研發和試飛交付兼備的大飛機規劃布局。

由大飛機延伸出來的產業鏈也在不斷完善。

天眼查App顯示,2024年12月31日,由中國商飛全資持股的上海飛機試飛工程有限公司成立,經營范圍含工程和技術研究和試驗發展、氣象信息服務、通用航空服務、數據處理服務、軟件銷售、租賃服務等。這意味著,試飛及適航取證正在進入產業化階段。

我國大飛機產業適航取證的突破始于ARJ21。

2002年4月,支線客機ARJ21項目經國務院批準開始立項研制。這是中國首款完全按照國際適航標準自主研制的中短程渦扇支線民航飛機,座級78-97座,航程2225-3700公里。2008年,ARJ21在上海大場機場完成首飛;2014年,ARJ21-700獲得了中國民航局頒發的型號合格證書。

“飛機適航取證最難的是氣動安全和氣象安全,這兩個問題都是不可預知的風險造成的,是取證的兩座大山。”近日,中國商飛工程總師、C909飛機系列總設計師、中國商飛科技委常委陳勇在2025年復旦大學管理學院新年論壇接受界面新聞采訪時表示。

為了對標最高標準適航條款,研究團隊從零開始開發了風洞實驗技術,開展各項試飛檢測,從無到有建立動力分析、預測、保護等技術體系。

取證之后大約有一年半時間,ARJ21遲遲不能交付進入航線。陳勇透露,因為這架飛機主要飛小機場、高原、山溝,而駕駛艙采用的是傳統支線客機的駕駛艙,到處是亮燈的儀表儀盤,讓飛行員感覺工作負荷比較重。此外,高原飛行時飛機著陸速度比平時快,小機場跑到距離較短,也增加了飛行員的操作難度。

為此,研發團隊采用了靜暗駕駛艙的設計方案,只對有問題的數據進行聲音燈光的告警。同時,研發團隊使用智能化管理系統,梳理了故障源頭及其導致的各種連鎖式反應,讓飛行員只需處理源頭故障便能解決所有連鎖問題。同時,研發團隊開發了一鍵起飛、復飛的智慧駕駛系統,進一步減少飛行員的操作動作。陳勇透露,相比同類飛機,ARJ21的最小基礎工作量減少了28%。

2015年,ARJ21成功交付國內航司,正式進入商業化運營。2020年1月10日,ARJ21榮獲國家科學技術進步獎一等獎。2024年珠海航展上,中國商飛宣布ARJ21飛機增加商業名稱C909。

“飛機的問題解決了,飛行安全的問題也解決了,怎樣進一步提高經濟性?技術永遠在發展,我們要注意安全性和經濟性平衡的設計技術。”陳勇說。中國商飛通過微觀尺度的優化,讓飛機阻力減小,升力提高,飛機性能大幅度提升,跑道長度縮短了160米。

他透露,當前C909實現國內高原機場全覆蓋,每周都有定期航班。同時,C909已經銷往印尼、越南、緬甸等十個國家運行。C909系列累計交付量突破160架,安全運行突破50萬個小時,為超過1900萬人次乘客搭建安全航線。如今,C909已經成為中國支線飛機的主力,在支線飛機市場中占比達七成。在全球市場同等機型中,去年C909的交付量占比達60%。

“經過幾十年的發展,全球民航業進入周期性時刻,安全運行壓力不斷增加。”陳勇談及全球范圍內發生的多起空難事故表示,其中的原因涉及飛機本體設計、飛行管理以及維修等多重因素,行業需要積極跟蹤,吸取經驗教訓。

如何讓國產商用飛機飛得更好?他強調,安全第一。

據其介紹,民航局規定了持續適航制度。根據民用航空器適航管理條例,取得適航證后,必須保證其始終處于持續適航狀態。

陳勇透露,對于飛機在制造運營過程中發生的問題,以及其他國家飛機發生的問題,中國商飛都會仔細跟蹤研究,對照國產大飛機,開展風險發生概率和危害程度的量化評估,再由技術委員會評審決定是否采取相關措施,如加強飛行員培訓、完善生產線、更改設計方案等。每一項舉措均具備時效性,否則飛機無法繼續運行。

C909催生了一批本土適航服務機構。

2007年,民航上海航空器適航審定中心成立,從航空工業設計部門、航空制造單位、外資企業、航空公司、政府部門、高校等地方吸納了一批高素質的專業技術人員;中國飛機強度研究所是我國唯一的飛機強度研究、驗證于鑒定中心,2013年在上海新建上海分所……

C909作為中國首個全面對標 FAR-25部(美國聯邦航空條例) 和 CCAR-25部(中國運輸類飛機適航標準) 的機型,填補了國內適航審定流程的空白。其經驗不僅限于技術層面,更在于構建了一套覆蓋法規、人才、流程、生態的完整體系,為國產大飛機走向全球探出了一條可行之路。

從中國商飛的規劃來看,未來C系飛機譜系將愈加完善:C909完成了支線飛機適航取證的研發探路,C919完成了首款噴氣式中程干線客機的自研,C929將成為首款自研噴氣式遠程寬體客機。2024年9月,中國商飛曾在哈爾濱國際航空樞紐建設大會上宣布,C939大型洲際客機正式進入預研階段。

當前,國產大飛機正在進入產能爬坡階段,將為產業鏈公司帶來廣闊的增長空間。

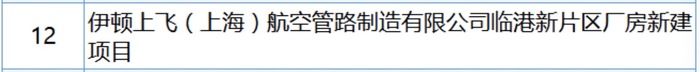

依托中國商飛總裝中心浦東基地,臨港新片區正在建設大飛機園。2020年,首批入駐項目包括中國建材航空復合材料研制、國家商用飛機制造工程技術研究中心、普勵航空質量認證平臺等航空研發與制造類項目,高博航空機載通信系統研制項目、新創航空復合材料設備研發中心等航空工裝與內飾類項目,恒圣凱航材分撥中心、綜保物流航空供應鏈服務中心等航空物流與供應鏈管理服務類項目,中航租賃航空器融資租賃項目、埃森博航空器資產評估中心等航空金融與航空文創類項目。

2024年3月,港新片區管委會高新產業和科技創新處副處長李向聰曾向媒體透露,臨港新片區目前已初步形成涵蓋飛機總裝、材料與結構件、動力系統、機載系統、飛機MRO、檢測服務、航空服務等板塊的產業鏈,2023年產值達127億元,民用航空產業集群已初見雛形。

臨港計劃用3年時間,在完善產業鏈方面,持續優化從總裝集成、機體結構、復合材料、航空發動機、機載系統到檢測維修的核心產業鏈條;在保障批產方面,支持大飛機批產能力達200架,機體結構、復合材料、發動機、機載系統四個核心環節累計引入一批核心供應商、骨干企業達100家,大飛機本地配套一級供應商占比10%。

2024年,C919飛控系統、駕駛艙顯示系統、黑匣子供應商中航機載系統公司,正式搬遷至位于上海市閔行區的中航機載“三中心一中部”,大飛機產業鏈公司進一步集聚上海。

2024年7月,《上海市關于支持民用大飛機高端產業鏈發展 促進世界級民用航空產業集群建設的若干政策措施》印發。上海希望到2026年,國產民用大飛機生產能力大幅提升,上海新增引育大飛機高端產業鏈重點企業60家以上,大飛機產業鏈本地配套供應商及合作單位達到150家左右,實現新增投資700億元以上,大飛機產業規模達到800億元左右。