文 | 昭暄

簡單來看,這篇文章所討論的內容就是,市值2000億元的賽力斯是否合理?有沒有高估或低估?

如果從張興海所釋放的目標來看,其并沒有對2025年賽力斯的銷量有明確定量,反而表示地位先于規模擴張,但依然明確了2027年百萬的銷量目標(其實這也是行業公認的階段目標)。

因此,以賽力斯2024年新能源車規模大約43萬輛、55億元~60億元的凈利潤、以及未來三年CAGR大概33%增速來估算,賽力斯的估值和現在的市值是比較貼合的。

在這種比較粗獷的推算下,賽力斯如今大概2000億元的市值也就具備一定的合理性。

但,這種推算方式還是過于籠統且感性,因為其錨定的是行業公認的車企能夠邁入行業大出清的籌碼對價,且賽力斯在剛剛的2024年也取得了非常高的增長和發展勢頭,所以,這一估值/市值又只是一種理想的、且線性的預期結果的體現。

這篇文章也將以此為切入點,希望通過所討論的內容和分析的邏輯,來試著具象化這一市場預期的結構和細節,盡可能讓我們以一些更具體的視角來回看上述關于賽力斯預期的內部邏輯性和矛盾性。

而跳出微觀的視角,宏觀上我們應該也要感受到地方在賽力斯發展過程中所起到的關鍵作用,其背后是重慶希望打造當地的標桿新能源車企的決心,以此來帶動當地產業集群和產業生態的發展,從而幫助重慶汽車產業重奪全國銷量和產值第一的意志。

?01 當下運營情況及動態:增長已步入平臺期而產能則快速擴充

在討論上述問題之前,我們需要對賽力斯的結構做一個大致了解和判斷,在賽力斯2024年的總產銷量近50萬輛里:

其傳統燃油車品牌的產銷量近7萬輛,同比均萎縮超30%;

新能源車的產銷量接近43萬輛,同比約180%的增長;

其中,問界品牌的產銷量達到了39萬輛,增速也達到270%左右;

余下的新能源車產銷量主要為藍電品牌,其規模大概只有近3萬輛的水平,增速約為230%;

還剩下大概1萬輛的新能源車產銷規模,可能是早期的油改電產品,其增速已顯著下滑。

可見,在賽力斯的市值中,除了問界和藍電之外,其他的品牌/車型資產均難以計價,甚至可能是負資產的呈現。

所以在接下來的文章中,我們可以把賽力斯的業務和資產簡化為只有問界和藍電的情況,但主要還是以問界為主。

進而,我們需要展現近期賽力斯的運營情況,以此來大致判斷其是否還具備持續增長的競爭態勢。

1、2024Q4問界的產銷量分別為9.3萬輛和9.6萬輛,其環比數據分別呈現約-17%和-13%的萎縮態勢;

2、2025M1問界的產銷量分別為1.75萬輛和1.64萬輛,環比和同比數據均萎縮超40%。

這兩組數據或許能夠反映出問界在其所處細分市場的一些變化,一是在去年四季度各車企普遍沖銷量的競爭態勢下,多數廠家均有推出了金融免息政策和增換購廠家補貼,問界的Q4環比銷量下滑意味著其已經受到了其中部分廠商的直接降價沖擊,并且被分食了一小部分市場份額。

二是問界現有的三款車型(M5/7/9)已經邁入到相對存量的市場發展階段,如果現有車型沒有改款、增配、或是降價、再或者是錨定新市場發布新車型,那么問界基本不可能再獲得規模增量。

這表明問界在2025年初必然要有相應的再增長策略及動作。

再聚焦到產能情況,現如今賽力斯在新能源車領域的自有工廠只有金康賽力斯兩江工廠和沙坪壩鳳凰工廠,前者產能為15萬輛/年,后者大概在10萬輛/年~15萬輛/年,兩者均能夠生產問界M5/7車型。

以2024年M5累計銷量3.4萬輛和M7累計銷量19.3萬輛計算,兩江工廠和鳳凰工廠的合計產能利用率介于76%~91%之間,雖然不是滿產滿銷,但屬于是健康的產能狀況。

另外,問界還有一座超級工廠(即龍盛新能源產業園),目前仍屬于是租賃產能的狀態,其最終的所有者是重慶國資委,總產能為70萬輛/年,在其過去的逐步建設過程中僅生產M9一款車型,2024年M9累計銷量為15.6萬輛。

但預計在今年初,賽力斯將通過增發換股的方式以81.64億元的對價購入龍盛新能源超級工廠,以此實現自有產能的大幅擴充,由此,問界將在今年很快擁有大概100萬輛/年的新能源車自有產能。

可見,為了實現再增長以及盡可能消化新增產能,已透露的信息是,問界將很快發布全新車型M8以及在今年上半年推出改款的M5和M7車型。

所以,我們也就需要大致判斷這些新車型可否為問界帶來新一輪的銷量增長。

02 性價比的相對劣勢:問界需要在毛利和規模之間二選一

這里可以用對照分析的方式,來大致展現問界車型的市場布局、競爭能力、以及未來的發展態勢。

從品牌車型、技術路線、定價及目標人群等角度看,理想汽車無疑還是最適合拿來與問界做直接對比分析的品牌廠商,通過兩者現階段動態的產品競爭及市場結果,我們也就可以大致抽離出兩者之間的比較優勢和劣勢,以此來給2025年問界的銷量情況做一個大致的判斷。

理想的L系車型(L6/7/8/9)已經覆蓋了從25萬元~44萬元價格段的新能源家用SUV,各車型按照尺寸大小依次分布,各配置按照智駕硬件和后排娛樂配置來進行高低的區隔;

問界M系車型(M5/7/9)覆蓋的是25萬元~33萬元和47萬元~57萬元兩個價格段,各車型按照尺寸和屬性來布局,各配置按照兩驅/四驅、智駕硬件、電池大小、5座/6座來進行價格設置。

至少在2024年里,在相應價格段的細分賽道內(C級及以上增程SUV市場),理想和問界都是主要的參與者且兩者存在部分車型的直接競爭關系。

具體來看,M9由于價格段要顯著高于L9且前者相對更具有商務社交屬性,所以兩者圈定的還是不同的市場人群;在L9和L8的價格段中,并沒有問界車型參與競爭;而在25萬元~33萬元的價格段中,理想L6/7和問界M5/7存在直接競爭關系,尤其是理想L6與問界M7。

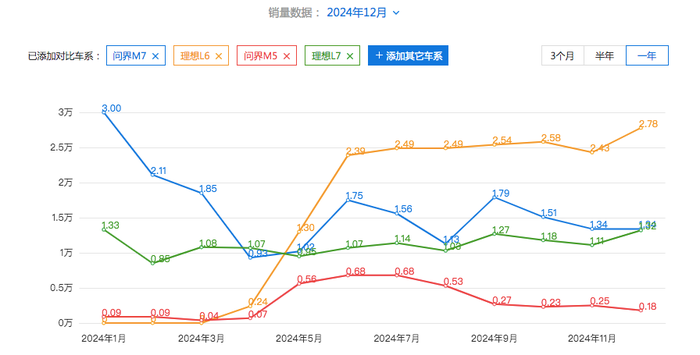

從太平洋汽車的銷量數據來看,L6自從上市以來(2024年4月份)月銷量很快就穩定在2.5萬輛上下,這要顯著的且持續的高于M7和M5的月銷量。

造成這一差距的直接原因可能有,一是L6在性價比上還是強于M5和M7,例如同是25萬元的入門價格且大致同等舒適配置的情況下,L6配備的是雙電機四驅,而M5和M7則只有單電機兩驅;二是2024年M5和M7的合理產能利用率仍處于健康的運營狀態,問界可能沒有降價或增配的緊迫需要。

以小見大,M5和M7對比L6在性價比上的相對劣勢,可能并不僅僅是這幾部車型的對比結果,很可能也反映出現階段整個問界品牌對比理想品牌的競爭劣勢問題。

而隨著龍盛新能源超級工廠即將并入賽力斯,產能大幅擴充后的問界也就必然需要在降價或增配上有所動作,從而追上與競爭對手在性價比上的差距。但這一難度很大,背后的原因還是業務模式問題。

為了尋求銷量增長,問界首先要推出的就是新車型問界M8。

從現有信息了解到,相比M9,M8僅僅在車身長度上短了大概50毫米,所以在車型尺寸上仍然是約等于M9的體現,但M8的預期售價相比M9大幅下降了十萬元之多,這可能意味著M8是M9變相降價的產物,主要的對標車型就是理想的L8和L9。

那么可以預計,在比較理想的發展態勢下,2025年M8和M9的合計銷量可能比較難突破30萬輛,因為M8的上市肯定會對M9的銷量構成內部沖擊,而2024年L8和L9的合計月銷量大概在1.1萬輛~1.5萬輛區間,如果按照2025年M9依舊銷售15萬輛、M8所屬細分市場增長30%、以及M8分食L8和L9一半的市場份額計算,2025年M8和M9的合計銷量大概是略多于25萬輛的規模水平。

其次是問界推出改款M5和M7所帶來的市場增量效果。

為了追上L6的性價比優勢,問界要么對M5和M7采取直接降價的措施,要么進行增配動作,但兩者均會對M5和M7的毛利率構成壓力,但在規模優先的競爭形勢下,問界必然要在這兩者之間二選一,考慮到對品牌的影響效果,問界可能還是會選擇以增配的方式補齊自身的相對性價比劣勢。

但如果僅僅只是補齊性價比(例如全系標配雙電機四驅),這兩款車2025年的月均銷量也很難超過理想L6的月均2.5萬輛,而且還要承受毛利率下降的結果。

另外,2025年理想也可能在繼續增長的需要下,推出更具價格力的L5車型,可能會把自身的入門價格拉低至20萬元級別,這意味著今年改款后的M5和M7的合計銷量還要承壓。

綜上,在比較理想的情況下,2025年問界的預計銷量大概也就在50萬輛~55萬輛的區間,這一增速其實也就是符合未來三年CAGR 33%的情況,但賽力斯目前25%的毛利率必然要被稀釋,這是行業競爭、自身增長、以及產能成倍擴充后的代價。

在這種情況下,問界到底能夠釋放多少價格力來尋求規模增長就成了一個將要討論的問題。

03 智選模式的另一面:聯合研發和渠道便利帶來的高費用壓力

事實上,在毛利率逐步下降的過程中,如果企業能夠實現內部費用的優化從而釋放利潤,那么其就依然會具備較高的增長預期。

但,問界面臨的問題是,一方面,在智選模式下,賽力斯需要為問界承擔較高的聯合研發費用和高昂的渠道分潤費用;另一方面,賽力斯也不可能把靈魂拱手獻給華為,自有渠道的建設投入依然會是長期戰略層面的Plan B。

客觀上,這種既要又要的運營模式,也只可能在整體業務營收處于高增長期時才得以共生且冗余,一旦增速開始逐步放緩,內生性的矛盾和阻礙就會顯現。

雖然目前賽力斯的毛利率高達25%,但其凈利率可能只介于4%~5%的水平(且2024Q4的凈利率也有所下降),對比理想大概21%的毛利率和6%的凈利率,作為具有部分代工屬性的賽力斯而言,其費用率屬實過高。

具體地,先是研發費用方面。

在2021年至2023年期間,賽力斯的研發投入分別為19.5億元、31.1億元、44.4億元,占比營收分別為11.7%、9.1%、12.4%,其研發投入的力度非常之大。

其中,研發投入資本化分別為14.6億元、26.1億元、38.2億元,對應的資本化率為74.7%、84.0%、86.0%,這些資本化支出將在未來的研發費用中逐步體現。

2024年賽力斯取得了高增長,以24H1的數據情況來看,其研發支出合計20.4億元,其中資本化的金額只有5.4億元,資本化率下降至26.7%,數據顯著下降是因為賽力斯能夠在高增長時期盡可能壓降未來的研發攤銷金額,是一種適時減負的選擇。

在24H1的28.3億元的研發費用中,折舊攤銷所計入的項目費用已經從23H1的5.4億元上升至9.8億元,已經接近翻倍;同時,其委外研發和設計費則從23H1的0.4億元上升至10.2億元,這可能是支付給華為車BU的技術費用,這占到了整體營收的1.5%;此外,在聯合研發的前提下,賽力斯的研發人員數量已經來到了5000人的規模,這部分研發人力成本也達到了6.4億元,占總營收的1%。

而這些都研發費用大體都是比較固定的支出,進一步壓降的空間很小。

但24H1的賽力斯研發所形成的無形資產只占到無形資產余額的3.3%,而2022年和2023年這一比例均超過40%,這表明24H1賽力斯并沒有形成太多的技術資產,也就意味著一旦賽力斯的市場表現開始弱化,其有可能拿不出更多的創新技術來支撐其產品競爭力,也就表明其未來仍然有高研發投入的客觀需要,這可能導致其資本投入的資本化率再度提高。

所以,24H1的研發投入金額也可能只是一個暫時的下限,未來其仍然有比較大的研發投入壓力。

其次就是銷售費用方面。

2024年前三季度,賽力斯的銷售費用為140億元,占比總營收達到13%,所以我們有必要大致了解銷售費用的組成結構,即多少費用是支付給華為的,多少是留給自有渠道的?

通過相關公開資料中披露的引望財務數據,24H1其營業收入為104億元,主要是靠銷售問界系列車型所產生的收入,同期問界的銷量為18.3萬輛,可知引望在問界上的車均收入大概在5.7萬元。

其中,軟件和服務業務收入占比引望總收入的約42%,也就是大概2.4萬元,再剔除鴻蒙系統收入和智駕訂閱收入,銷售服務收入可能在2.2萬元左右。但,這是把問界所有銷量都計入到華為渠道的結果,所以實際所產生的單車渠道銷售服務費用還要高于2.2萬元。

一般而言,問界車型通過華為渠道銷售需要向華為支付整車售價3%~8%的金額,以24H1問界車均價35萬元計算,其渠道分潤的金額在1.2萬元~2.8萬元區間,也就表明實際單車銷售服務費用將介于2.2萬元~2.8萬元之間,同時表明24H1時期內至少有80%的問界銷量來自于華為渠道。

數據顯示,24H1問界的單車銷售費用為5.1萬元,表明華為的渠道費用占到了問界整體銷售費用的43%~55%,占問界整體營收超6%~8%。

也正是因為華為渠道占據如此之高的比例,賽力斯更加需要在戰略上逐步弱化對華為渠道的依賴,這只能靠自建渠道的資源投入來實現,例如發展自營門店和經銷商體系。

但又由于現階段問界的主要銷量仍然聚集在華為渠道上,所以賽力斯培育自身渠道可能需要付出比一般情況下更高的成本代價(既有時間成本也有資源投入的成本),也就意味著賽力斯另外大概一半的銷售費用也很難進行壓降。

如此看來,隨著2025年問界推出M8和改款的M5和M7車型,其整體毛利率會開始逐步下降,但較為固定的費用率也很難為其提供降價空間來換取規模效應上的對沖,這一內生性的矛盾和阻礙也就對其目前的市值構成了較為負面的影響。

所以在邏輯上,賽力斯如今的市值可能還需要其他的邏輯來作為補充和支撐。

04 “賽力斯模式”的成功:是地方爭奪新質汽車產業高地的意志

大家都知道,鴻蒙智選模式需要車企與華為引望建立股權上的連接,從而構成兩者在利益上的聯盟關系。為此,賽力斯將用115億元的自籌資金購買引望10%的股權,但前者可能并沒有那么多的資金。

從24Q3賽力斯的資產負債表來看,其資產/負債分別為915億元/816億元,資產負債率為89.2%。其中,貨幣資金有514億元,但應付票據和應付賬款合計為670億元,表明賽力斯手中的現金都來自于壓上游供應商的賬款和賬期,其真正背負的外部負債并沒有那么高。

但,賽力斯的這部分在手現金也很難拿做非主營業務之用,因為這會給整個上游供應鏈體系進一步施加額外壓力,一旦強行拖延賬期和賬款,可能會影響供應鏈健康和零配件質量。

這意味著賽力斯需要通過盈余利潤、股東增持或引入戰略投資者、銀行借款或發行債券等方式籌集這115億元的股權購買資金。

大概率,賽力斯將會選擇低成本的股融方式籌集資金(或其中的大部分資金),例如部分股東增持及引入戰略投資者,他們可能是張興海家族、東風汽車、以及重慶國資委的下屬投資基金等。

如此一來,重慶對賽力斯的支持力度也就能夠進一步得到體現。

事實上,重慶在賽力斯發展過程中起到了關鍵作用,與合肥的風投模式來孵化和打造合肥/安徽新能源汽車產業體系不同,重慶選擇的方式則是政府直接下場兜底項目的重資產環節,以此來支撐當地的汽車產業向新能源車產業轉型。

以龍盛新能源超級工廠為例,其是2022年9月由重慶國資委和重慶兩江新區管理委員會下屬的3個投資基金共同成立,并于2023年下半年租賃給賽力斯用于M9車型的生產。

可見,龍盛新能源的主營業務就是產業園的租賃服務,但其自身需要承擔廠房和生產設備的折舊,導致其至24H1的凈虧損為-0.875億元,較2023年的-0.1348億元有顯著下滑,表明重慶政府承擔著這部分業績虧損。

不過,龍盛新能源在2022年的資產為14.8億元,其中無形資產(即土地使用權)為10.8億元,在建工程為3億元;截至2024H1,龍盛新能源的資產/負債為125.8億元/49.8億元,其中貨幣資金為52.2億元。

在賽力斯以增發換股收購龍盛新能源之后,其將對后者并表,考慮到2024年賽力斯凈利潤的55億元~60億元且2024年前三季度的經營活動凈現金流為200億元,這就意味著屆時的賽力斯已經有了支付華為引望股權的自有資金,可能無需再通過上述的其他方式來籌資。

這其實是賽力斯和重慶的雙贏結果,前者無需再通過稀釋股權(或借債的方式)獲得購買引望股權的資金,后者則通過資產換股的方式獲得了賽力斯的股票,從而完成了重資產項目的退出。

更重要的是,重慶通過這種方式盡可能減少了賽力斯前期的發展負擔,幫助其完成了相當大部分的資本開支以及承擔了這部分資本的成本折舊,使賽力斯能夠更加順利地與華為深入合作,使企業快速步入增長期。

除了賽力斯之外,重慶對長安的新能源轉型也提供了非常大的資金幫助,其重慶國資基金聯合其他投資基金曾入股且并表了重慶長安新能源汽車科技公司(深藍汽車的前身),通過引入市場機制和風險分擔的方式幫助深藍快速發展,并在短時間內形成了超100億元的無形資產(主要是技術和專利)。

最后,重慶國資再以一個合適的價格將其所持的長安新能源的股權賣給長安,使長安再次實現對長安新能源的控股及并表,并改名為深藍汽車。

2024年深藍的銷量為24.4萬輛,同比增長78%,而更重要的是,深藍及其無形資產的并入幫助長安啟源品牌迅速發展,2024年長安啟源的銷量達到14.6萬輛(這個品牌在2023年9月才有車型上市)。

有了標桿新能源整車企業之后,隨著其規模的不斷擴大,必然也將隨之吸引更多的新能源車供應鏈公司的匯聚,從而使重慶逐步構建一個新的汽車產業集群和生態。

事實上,重慶曾在2014年-2016年登頂國內汽車產業第一省份(或直轄市),但由于合資車業務的下滑、新能源汽車轉型的相對遲滯,其很快被廣東和上海所超越。

為了追趕及重新奪回國內汽車產業的主導地位,近年來,重慶在新能源產業布局和政策扶植上投入了相當大力度,這從賽力斯的兩江工廠和超級工廠、以及長安深藍中就能夠感受出一二。

可見,現階段“賽力斯模式”的成功,也是重慶政府親自下場參與到產業建設的意志和成果。

所以,賽力斯以及重慶也需要其在未來一段時間里持續保持高增長,只有其規模不斷擴大才能虹吸更多的供應鏈參與者涌入其周圍,繼續鞏固和增強其產業地位,為重慶的新能源車轉型升級提供助力,以此實現產值、效益、社會責任等方面的綜合優化。