采訪 | 茹妮

在《鹽鎮》獲得諸多贊譽之后,易小荷的寫作之路被“卡住”了。

2023年到2024年,她仿佛在兩個世界奔走。偶爾出差北京、上海等大城市,參加訪談或者做新書活動,但大部分時間她都待在大涼山深處。一位《鹽鎮》讀者在留言中說:“謝謝你能看到那些底層的女性,但中國地方之大,還會有更多被遮蔽的女性……”這句話激勵著易小荷再次出發,去尋找新故事。

大涼山是一個被外界高度標簽化,內在卻鮮為人知的地域。即便作為一個四川人,在深入大涼山之前,易小荷只在書本上了解過這片神秘的土地。在成都的街頭巷尾,她時常看到裹著頭巾、身穿百褶裙的彝族女性。在有些人的刻板印象中,他們可能不講衛生、愛喝酒、好打架。想要提出反駁時,易小荷才發現自己對大涼山一無所知,它好像是另一個世界。

2023年6月,易小荷只身一人,輾轉來到一位老師在昭覺縣日哈鄉開的驛站。驛站偶爾舉辦面向大學生的人類學訓練營。她本想以驛站為切口,開始尋訪周邊的村子,找人交談。不過,一個陌生人沒有那么容易融入神秘的大涼山。“我發現所有既得的經驗,在這個地方全部歸零。”易小荷說。當地老人大多不會漢語,年輕人都出門打工了,她只能和小孩子待在一起。他們一起上山采草藥、砍柴生火、唱歌。兩個多月里,她和小朋友們相處得很好,卻不算真正走進任何一個彝族人的世界。

住在簡陋的宿舍里,半夜被跳蚤咬醒,她覺得自己被卡住了。在寫《鹽鎮》時,易小荷采訪到近100位當地居民,從中選擇了12位不同年齡段的女性,深入地走進她們的生活,傾聽她們的故事。但在大涼山,顛簸而泥濘的漫漫山路、變幻莫測的天氣、聽不懂的語言、從未接觸過的文化習俗,這一切包裹著初來乍到的人,讓人一片混沌。她想回成都去,看看父母和家人。在離開之前,她又去了一次昭覺縣城。在路上,她收到了在貴州攻讀碩士的阿喜發來的郵件。她當時并沒有預料到,這封郵件讓她找到了進入彝族人生活的鑰匙。

收到郵件后半小時,易小荷就出發了。彝族姑娘阿喜和易小荷相識于驛站的人類學訓練營,阿喜邀請易小荷去她家看看,那是大涼山的腹地雷波縣。

此時,易小荷已經在大涼山腹心地帶盤桓近兩個月,對于“交通不便”四個字有了深刻了解。公共交通方式在很多地方都付之闕如,她到過的村莊大多只有一輛私家車拉活兒,時間線路不定而且價格昂貴,動不動就需要整整一天。從雷波縣城開往瓦崗的路是其中最驚險的一條。路不僅狹窄,旁邊的山坡時而綿延直上,時而緊急拐彎,許多指示牌寫著“前方礦區,請慢行通過”,“落石高發地段,請謹慎駕駛”。在逃出一個巨大的泥坑后,連自詡是雷波本地人的司機都忍不住抱怨:“天啦,這是什么鬼地方!”窗外是懸崖絕壁、萬丈深淵,車里是師傅夾雜著川普的話語。天快黑才抵達目的地,易小荷已是頭重腳輕,手掌心捂出一汪汗水。阿喜說,因為這樣的路況,她甚至不敢邀請同學來家里做客。

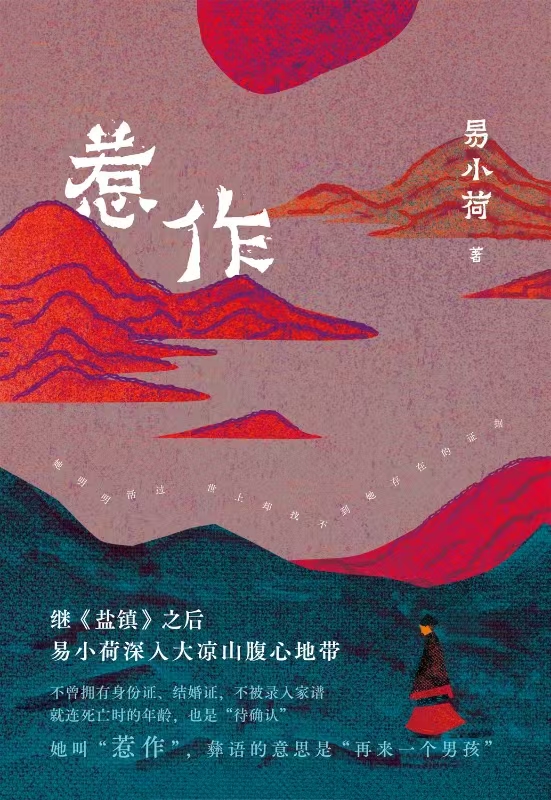

阿喜所在的蘇家是瓦崗彝族歷史最悠久、勢力最雄厚的家支。通過與阿喜的家人、朋友的交談,以及數月的調查和尋訪,易小荷獲得了許多口耳相傳、混雜著神話和記憶的史詩故事。從2023年6月到2024年5月結束調研,在將近1年的時間里,易小荷數次往返大涼山深處。在那蒼茫的世界盡頭,她“認識”了惹作,一位生于1995年,卒于2013年的彝族少女。她的名字相當于漢語里的“招弟”,因為父母想生男孩子。惹作的一生沉默而勞苦,她身上的特質是當地無數彝族女性的代名詞,易小荷想還原她短短的一生。

她在瓦崗蘇家遍尋每一個曾見過聽過惹作的人,重走了一遍惹作走過的路,去看畢摩做儀式,去她背水的地方,學習收苞谷,學習她愛的民歌,感受一切她的感受。但有一段時間,她怎么也找不到惹作的娘家人采訪,這相當于失去了一半的故事。后來因為另外一個故事的牽引,她在金陽縣城意外認識了惹作的堂弟苦七金,從而搭上了苦家的線索。在苦七金的帶領下,他們一起去到了惹作長大的羅烏,那個峽谷中的荒涼孤島。站在羅烏的山頭,她看到苦惹作已經化為石礫的老家。那天,此前所有的采訪、講述和資料都化為具象,廢墟還原成房屋,荒野還原成村落,到處歡聲笑語,陽光穿房入室,光影里似乎站著一個歡天喜地準備嫁妝的姑娘。幾天后,易小荷也真的順利聯系上了惹作的哥哥苦曲者,獲得了苦家那邊的故事版本。

“我的朋友說,希望我能夠成為文字上的蘇尼(彝族的女性巫師),讓惹作的靈魂得到慰藉,這也就是我的愿望。”在與正午的訪談中,易小荷真誠地表示。

正午:這本書的主人公是苦惹作,她的一生可以用幾句話概括:十五歲從金陽縣的羅烏騎著馬來到瓦崗的瓦曲拖村,嫁給蘇家的一個小伙子,結婚生育,三年后服毒自殺。苦惹作沒有戶口、身份證、結婚證,甚至連一張照片都沒有留下。在當地彝族女性中,她的經歷不算特別。你怎么聽到這個故事并決定寫下來的?

易小荷:我最初聽到一個詞,叫“死給”。“死給”是彝語“死紙比”翻譯過來的,不是普通的自殺,而是一種有目的、對象明確的自殺,務必有人也就是“被死給者”對死亡負責,這樣的“死給”往往就會引發家族間的戰爭。跟隨阿喜到達瓦崗之后,我聽說這里有個“蘇麗媽媽”(即苦惹作)就是死給的——當地人提起一個婦女的時候,通常都是以她第一個孩子的名字加媽媽來稱呼她。一個不知道姓名的女性自殺了,沒有身份證、結婚證,大家講起這件事時卻非常云淡風輕。這讓我下意識地想要了解更多。

后來我通過苦惹作丈夫蘇甲哈的侄子蘇依呷了解到,苦家的女兒苦惹作是在嫁給蘇家,生下孩子三個月的時候,喝農藥身亡的,她的死亡被苦家認定為是“死給”,蘇家和苦家爆發械斗。聽到這段故事時,我的心臟像是坍塌了一塊,一個女人的死,可以撼動整個家支,但是一個女人的死,卻又如此無聲無息,就像是沒有在這個世界上存在過一樣,

正午:惹作究竟是個什么樣的人?你去她的出生地羅烏的時候,惹作已經去世10年,這給還原她的故事帶來了很大困難。為什么沒有以其他女性作為故事的主線?

易小荷:我曾跟隨苦惹作的丈夫蘇甲哈的侄子蘇依呷,去看苦惹作在瓦崗生前住過的老房子。院子外面是個吱吱呀呀的門,有一把老鎖,把它打開以后,里面是一片苞谷地。房子沒有了,人的故事也沒有了。

但在依呷的追憶中,她曾那么鮮活地活過,我就更想了解她,我覺得,這個女人她不應該沒有名字,她不應該只是叫蘇麗的媽媽。她也像所有人一樣,清晨醒來過,深夜痛哭過,但是沒有人知道她發生了什么。

她娘家所在的羅烏,雖然相對原始,但父母家人對她很好,她的老公雖然后來因為毒品把生活搞得一團糟,但比起當地許多連話都不多說的夫妻,他們曾是少有的恩愛典范。

后來逐漸去還原她的故事,我發現某種程度上,她是彝族社會里面很普通的一個女孩,里面寫到的她母親的生平其實可以算是她的“前傳”,書后面的附錄故事,那些以她住過的地方為圓心的女人們,是不同版本的“惹作”。所以,她足以代表那個隱入重重深山的、被遮蔽的群體。

正午:你說到惹作的故鄉羅烏,那是個什么樣的地方?

易小荷:對于一個非虛構寫作來說,還原這個故事不能只有婆家人一邊的說法。對于惹作來說,她的故鄉、她的童年也是很重要的。最初我想盡了各種辦法,就是聯系不上苦家人。蘇苦兩家世代姻親,但由于“死給”,爆發過小規模的械斗,也斷了聯系。

后來因為另外一個故事,我從成都坐大巴12小時到大涼山的金陽縣時,被蘇家的一個男孩帶去一個舅舅家做客。我這才知道這位舅舅叫苦七金,是惹作的堂弟。羅烏很遠,至今仍不通水電,原來住在那里的人已經搬遷了,一個外鄉人不可能找得到。苦七金很熱心,他說某種意義上他是苦惹作帶大的,后來也是他帶我去了羅烏。

以前我所有的想象,在現實面前變成了一地的碎片。懸崖峭壁、頹敗的房子,通過航拍可以看出來,羅烏是峽谷中的孤島,比安妮·普魯筆下的懷俄明更荒涼也更惆悵,更像是世界的盡頭。人行走在那里是如此微緲,那一刻仿佛可以更加理解活在這種邊緣之地的人的命運。在那之后幾天,一切變得順利,我竟然真聯系上了她哥哥苦曲者。

正午:進入田野之后,你提到“以往的經驗全部歸零”。能否展開講講這些沖擊?

易小荷:一個是語言,一個是交通。作為一個曾經的媒體人,在我熟悉的語言里面,我覺得自己還比較容易跟別人打交道。但在大涼山的時候,我處處都被卡住。因為你時常沒有辦法完全地表達自己,要取得別人的信任,中間時常會隔著一個翻譯。

比如我在寫《鹽鎮》的時候,想要開貓兒店的陳婆婆信任我,我可以三個月里每天去探望她。但在大涼山,我不可能每天去探望一個苦家人,光上山都很費勁。

在昭覺縣的時候,我想去金陽看一個畢摩(巫師)做儀式。當地的鄉村巴士只能通一段,到不了那么遠的村子,我要去的目的地村子很偏遠,只有一戶人家。打車出門,不到兩小時的路程司機收我600塊。很貴,但沒有其他車可以選擇。

大涼山的氣候也在我的經驗范圍之外。我到日哈鄉的時候是七八月份,都已經是夏天了,但晚上我還要用電熱毯。每天都處于不太知道應該穿什么衣服的狀態。那里的氣候變化特別大,每一個單獨的地區感覺都有一個自己的太陽。

資料收集的難度也比我想象中的要大得多,當地的許多史料只能是來自于口口相傳,書籍、網絡上都是沒有的,包括有的傳說、神話,都是靠一步一步采出來的。

正午:你提到,蘇家混雜著神話記憶的家族故事堪比史詩。除了惹作的一生,是否還有其他令你印象深刻的史詩故事?

易小荷:那是很多年以前的事情了。蘇取哈的爺爺年輕氣盛,有一天聽說一個表妹被殺,原因不明,就帶上自制的土槍和一包袱的干糧,風餐露宿、忍饑挨餓地守在來往瓦崗的埡口,截到一個人就綁回來嚴刑拷打,追問是誰殺了他的堂妹。“既然找不到兇手,你們往來的人就都有罪。”他一共綁了七個人,雖然最終也沒答案,他的行為卻獲得了一致稱贊——愛憎分明、睚眥必報。在紛亂的年代只有這樣的蠻橫和執拗,才可以保全家族的尊嚴和家人的性命。家支存在的最高意義,就是為所庇護的家人撐腰。這是彝族人刻在基因里的印記。這些故事講出來是如此的魔幻。

正午:彝族的方言和文化對你來說是陌生的,你做了哪些努力去學習和適應當地文化?

易小荷:我有一個田野調查的小秘密。我到一個地方,會發現婦女總是往回縮,一般是男的在外面社交,女的就一直在干活、收拾,不那么容易熟悉起來。我就給她們唱我學的彝語歌,我每次一唱,大家覺得很好笑。我猜我唱出來的那個效果可能很像外國人唱中國歌。彝族人真的太能歌善舞了,我唱的《阿依阿芝》就是惹作最喜歡唱的,而且也是基本上我遇到的所有彝族婦女都會唱的。她們可能覺得我發音不標準,但是我努力唱完了以后,也許就覺得我很可愛,還會摟著我大笑,感覺就很親近了。

正午:《鹽鎮》是你的代表作,豆瓣評分8.6,獲得了許多獎項。經歷過這波熱度之后,你的狀態或想法有什么變化?

易小荷:我曾做過體育記者,做出過一些成績,獲得贊揚時因為自己太年輕了,就或多或少有過一些心態上的變化。現在作為一個成熟的中年人,我感覺可能比同齡人經歷過更多的失敗和人生的起伏,我的心性似乎被磨到還挺云淡風輕了。

還有一個很重要的原因是,這五年我一直在做田野調查,在鄉鎮里沉浸式地和田野進行對話,讓我一直保持著一顆卑微的心。這種卑微是對大自然和說不清楚的人的命運的敬畏,或者是對文學的敬畏。我很喜歡保持這種狀態。

正午:《鹽鎮》出版已近2年,書中的女性現在情況怎么樣?你們還有聯系嗎?

易小荷:我寫了《鹽鎮》以后,很多讀者拿著書去了那里,還有人會去找陳婆婆聊天。我時不時會跟陳婆婆視頻聊天,問她好不好。陳婆婆每次看見我就哭,她說,你真的對我太好了,你那么多的朋友來看我。她把所有的讀者認作是我的朋友,這些讀者還會給陳婆婆錢去買東西。除此之外,梁曉清、黃茜都會時不時交流,大家依然還過著原來那種忙碌而具體的生活。

正午:這本書的寫作經歷了各種艱難,是什么支撐你完成《惹作》?

易小荷:相比較尋訪,成書的過程更不容易,最后那段時間閉關寫書的時候,自己每天的狀態跌宕起伏,就好像都在冰層上面行走。看著下面隱隱綽綽,也不知道是個鯊魚,還是景觀。我就這樣寫著寫著,就是希望讓大家知道,不管一個個體的生命多么微小,她也值得在這大地上哪怕投下一片影子。

正午:你對《惹作》的期待是什么?

易小荷:書寫完之后,一個朋友和我說,希望我能夠成為文字上的蘇尼(注:蘇尼并非世襲,男女均可擔任,僅能和鬼溝通,畢摩皆由男性擔任,一般為世襲,可以和神、鬼溝通。彝族人普遍認為畢摩法力較強),讓惹作的靈魂得到慰藉。而這也是我的愿望。

當我最終寫完《惹作》這本書時,我意識到:選擇苦惹作的故事作為樣本,并堅持到底是個正確的決定,這不僅僅是“另一種被遮蔽的生活”,這樣的悲劇非止一起,也非止一人。在大山的無盡陰影之下,還有許多像苦惹作一樣的女性。我希望她們可以更多地發出自己的聲音,跨過自己的山。

我也想通過文學作品的方式,把正在漸漸逝去的那些彝族文化傳統記錄下來,留住。

在彝族,畢摩是祭司,也是文化的傳承人。瓦崗的大畢摩也在為后繼無人發愁,自己的孩子都不愿意繼承他的衣缽。村里的老人說,自從有了電燈,連鬼都少了許多。在瓦崗,最大的家支蘇家帶領的大型祭天儀式,上一次舉行已經是2017年。

讓更多的人能夠了解到彝族的文化,這是我的另外一個私心。

——完——

作者茹妮,一個喜歡聽故事的人。

本文圖片由受訪者提供。