據網絡平臺數據,截至昨日23時32分,電影《哪吒之魔童鬧海》票房(含預售)突破75.03億,超過《神偷奶爸3》票房成績,進入全球動畫片票房榜前10。

由于《西游記》和《封神演義》的傳播,哪吒三太子長期以來都是在中國民間極受歡迎的神靈,各種哪吒形象也在影視劇演繹中頻頻露面。在新書《全球史的九炷香》中,其作者楊斌認為,哪吒最初是佛教護法神,后來,在明代的《三教源流搜神大全》一書中,道教把哪吒從佛教中借來,安了一個高貴的出身,即玉皇大帝駕下大羅仙,企圖以此與佛教爭奪哪吒的法統。不過,哪吒蓮花復活還得靠世尊(佛祖),這體現了釋、道還在糅合之中。

既然哪吒最初是佛教護法神,在以下書摘中,楊斌就從佛教的發源地印度開始,追溯哪吒的全球史起源。

[新加坡] 楊斌

中信出版社 2025

《蓮生埃及:哪吒的前生后世》(節選)

文 | 楊斌

三太子自印度來

以色列漢學家夏維明(Meir Shahar)專門研究了中國哪吒的前生后世。他一方面著眼于哪吒的戀母情結,即兒子戀母仇父的復合情結;另一方面強調哪吒在佛教中夜叉/護法神的角色,也就是哪吒在印度的起源。他明確指出:中國的哪吒是印度神話中兩位神的合體,其一是《羅摩衍那》中的夜叉(yak?a),哪吒俱伐羅;另一個原型是克利什那(K???a)。克利什那與哪吒俱伐羅都是力量強大的以兒童形象呈現的神,都有打敗巨蛇的事跡。打敗巨蛇便成了哪吒馴龍這一情節的原型。中國的哪吒起初是父子相殺,而后佛祖或太乙真人成為替代的父親,并調和父子矛盾;而哪吒的析骨剔肉則體現了中國文化對印度原型的改造,彰顯了孝道,調和了哪吒的叛逆精神,符合儒家的價值觀念。

哪吒在佛教中是毗沙門天王的第三個兒子,密教說他是毗沙門天王手下夜叉的統領(大夜叉將或夜叉大將),法力無邊。而克利什那又譯為奎師那,即“黑天神”,其名字的字面意思是黑色、黑暗或深藍色。他最早出現于印度史詩《摩訶婆羅多》,是婆羅門教和印度教最重要的神祇之一,被很多印度教派別奉為至高無上的神。按印度教的說法,他是主神毗濕奴或那羅延(毗濕奴的一個化身)的化身。奎師那往往以兒童的形象出現,常常是一個穿黃色布褲、頭戴孔雀羽毛、吹著笛子的牧童。他的皮膚呈黑色或藍色,消滅了許多兇殘的怪物,如那伽(大蛇)之王迦梨耶等。

夏維明到印度追溯哪吒的來源,提出了哪吒是二神合一的說法,值得稱許。可惜的是,他居然忽視了蓮花和哪吒蓮化的關鍵情節。哪吒的原型當然是佛教的護法神,哪吒傳說中引人注目的幾個情節在佛經中就能找到原始出處。比如最驚心動魄的剔骨剜肉一節,《雜寶藏經》中也可見到類似記載。至于蓮花化身之情節,在漢譯佛經中更為常見。以釋迦牟尼誕生為例,其中就隱含著蓮花化身的情節。《佛本行集經》卷十有描述:“童子初生,無人扶持,住立于地,各行七步,凡所履處,皆生蓮花。顧視四方,目不曾瞬,不畏不驚。”如流傳的釋迦牟尼誕生佛形象所示,釋迦牟尼顯童子像,指天立地,但實際是在蓮座上,仿佛自蓮花中來。蓮的信仰在古印度是非常普遍且深入的,故被佛教廣泛吸收。佛與蓮,以及佛教與蓮花從一開始就密不可分。在藝術化的釋迦牟尼誕生佛中,作為童子的釋迦牟尼直接站在蓮臺(蓮座)上,形成他是從蓮花中誕生的視覺效果,傳遞了佛自蓮生、佛自蓮化的信息。

圖1是藏于越南國家歷史博物館的蓮化童子佛像。童子佛不但坐于蓮臺之上,而且整個身體除了頭部,都包裹于一朵盛開的蓮花之中,形象地體現了自蓮花而生的概念和過程,可以將其看作越南的哪吒,可見佛教把蓮生/蓮化這個形象帶到了東亞各個地區。在佛本生故事中,佛就有乘象入胎的傳奇。在藝術化的情節里,乘象入胎的佛祖往往坐在蓮座上(圖2)。可以將其看作哪吒蓮花化身的先導。佛教傳到中國落地生根后,原來在中國文化中并不見好的蓮花,自宋代取代了陶淵明的菊,成為士大夫的象征。澳門本島就有“蓮島”“蓮鏡”之稱,島上又有蓮峰、蓮溪,實則因唐宋以來佛教本地化。

釋迦牟尼和蓮伴生的情節,其實可以從古印度的主神梵天(Brahmā)找到源泉。梵天是公元前7世紀左右形成的婆羅門教的主神之一,是宇宙間的造物主,人類及萬物皆由他而生。梵天自身的來歷也很神奇。據《提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論》:“從那羅延天臍中生大蓮華,從蓮華生梵天祖公。”這是從印度的創世神話衍生出的。在宇宙將要從最初的宇宙水體中創造出來時,一朵蓮花從盤坐在大蟒阿南塔(Ananta)上的毗濕奴的肚臍中伸出,蓮花盛開便生下了創造者梵天,梵天隨即從混沌中創造了一個有序的宇宙。蓮花與梵天的聯系在印度文化和生活中扮演了相當重要的角色。梵天之蓮被稱作“世界的最高形式和內容”。蓮在印度也是太陽的符號,代表印度教萬神殿的太陽神蘇利耶(Surya)。“蘇利耶”是梵語的“太陽”,這位太陽神也被稱作“蓮之主、父、王”,而印度教的另一主神毗濕奴(Visnu)則被視為太陽的人格化身;或者反過來說,太陽是毗濕奴的化身。圖3蓮座上的毗濕奴(或黑天)則可謂蓮座上的佛的前身,體現了蓮生、蓮化的概念。

蓮在古印度的崇高地位及其象征意義,幾乎是古埃及的翻版。上述印度宇宙起源或創世的神話,除了所提及的神祇名字,情節與古埃及的幾乎相同。

蓮生埃及

埃及本地出產兩個蓮花物種,白蓮(即齒葉睡蓮)與藍蓮。白蓮與藍蓮被古埃及人統稱為“蓮”,但事實上它們并非蓮,而是屬于睡蓮科,是白睡蓮和藍睡蓮。藍睡蓮在較早期的埃及最常使用。白睡蓮在夜晚開放,因此與月亮聯系起來;藍睡蓮在夜晚閉合并沉入水面以下,早晨從水底升起,向著太陽盛開,很自然地,藍睡蓮被理解為太陽的符號,與創世以及生命的延續關聯起來。古王國時期,在位于上下埃及界線附近的主要城市赫里俄波里斯,有人認為一朵巨大的蓮花是生命形式從努恩之水(Nun)中誕生的原初表達。正是從這朵蓮花中,太陽神拉(Ra)誕生了。

蓮在古埃及人的生活中也有它自己的神——涅斐爾圖姆(Nefertum,與藍睡蓮聯系尤其緊密)。他的名字被譯作“完美性”“美麗的生物”“小泰姆”“美麗的開端”等,表明他是泰姆或阿圖姆的首次化身。

涅斐爾圖姆一般被展示為一朵盛開的蓮花形成的王冠,或戴著蓮冠的青少年(圖4)。如前所述,涅斐爾圖姆展示的蓮與青少年(兒童)的結合在亞洲相當流行,兒童可以是王子、毗濕奴、釋迦牟尼或者哪吒。與哪吒信仰聯系更緊密的是,古埃及人相信蓮花可以治病,而置于金字塔內木乃伊旁的蓮可以幫助死去的法老(木乃伊)復活。也就是說,蓮有起死回生(復活)的功效,因此,蓮也是埃及的“治愈之神”。

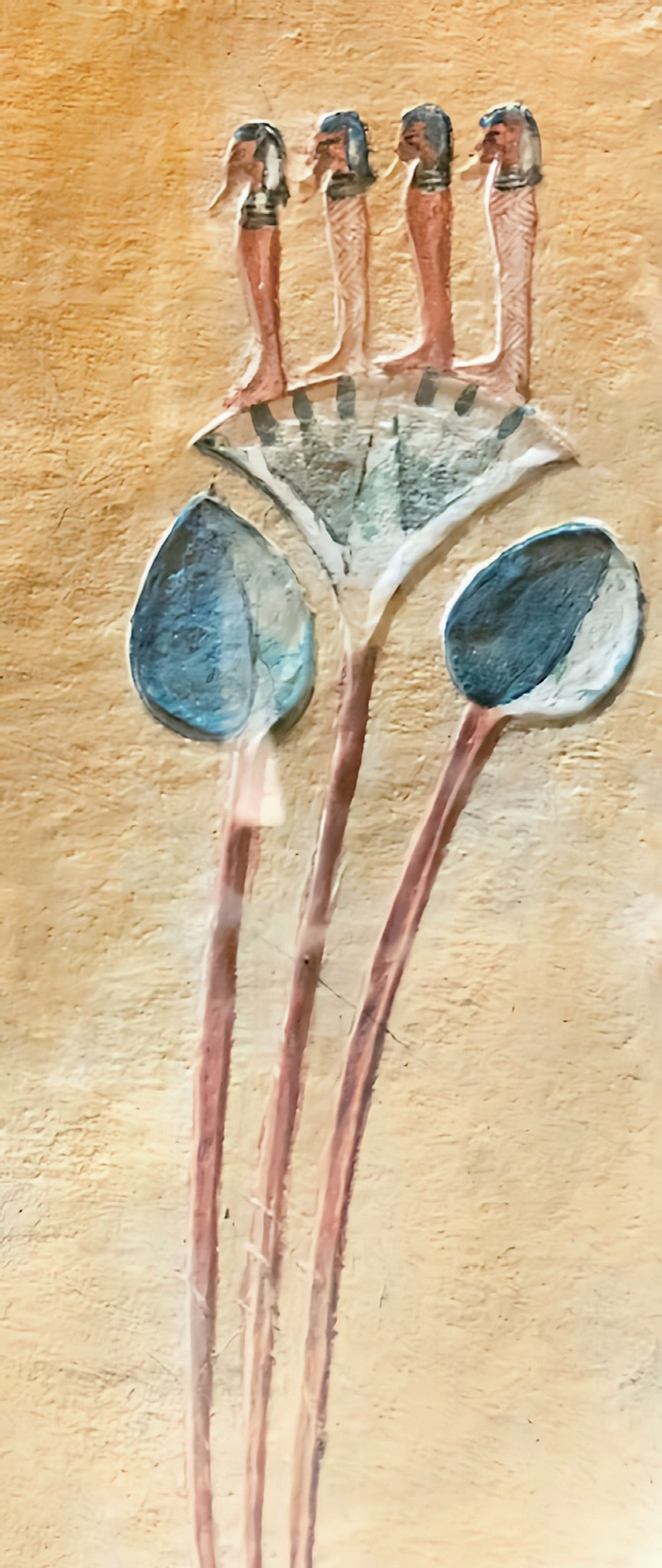

作為誕生與復活的象征,蓮和奧西里斯(Osiris,埃及關于往生、地下世界與死者的神)崇拜有著密切關聯。荷魯斯的四個兒子經常被描繪為站在奧西里斯面前的一朵蓮花上(圖5),古埃及的《亡靈書》中記載了“將自己轉變為一朵蓮花”以實現復活的咒語,這個咒語的背后就是蓮花可以使人復活的觀念。這種復活的觀念后來也傳入印度和東亞,有了“重生可以通過蓮花達成”(如同中國的哪吒)的說法。這就是為什么蓮花被用在死者佩戴的花卉項圈上,因為人們相信嗅聞蓮花可以幫助病人恢復健康,幫助死人復活。丹達臘古墓文獻中記載:“太陽,源自初始,如鷹一般從蓮蕾中升起。當蓮葉之門在藍寶石般的光芒中開啟時,它就分開了日與夜。”荷魯斯也有從蓮花中現身(誕生)的情景:“他睜開眼睛照亮世界。諸神自他眼中、人類由他口中,萬物都通過他(出現),當他從蓮花中光輝地升起的時候。”

古埃及法老圖坦卡蒙墓在20世紀的發現進一步證明了蓮的重要性。人們發現,藍蓮散置于圖坦卡蒙的尸體上,與墓中其他形式的蓮花構成非常引人注目的畫面。其中之一是一尊作為孩童(或神祇)從蓮花中出現的兒童時期的圖坦卡蒙半身像(圖6)。在這里,我們發現了蓮的三個重要的象征意義:王權、復活、兒童。筆者正是看到蓮上的兒童圖坦卡蒙才意識到,這與哪吒蓮花化身驚人地相似。

總之,在古埃及蓮印與蓮紋封泥中的蓮花圖案有三個主要樣式:持蓮男子、蓮上兒童,以及與第二種樣式有關的蓮座、蓮臺。第一個樣式傳遞了治病的信息,第二個傳遞了出生與重生的概念,而第三個則象征王權和王室(但也表達了誕生或復活之意)。這些藝術形式和附身的觀念從古埃及傳到了印度。

蓮上男童:出埃及記

蓮花符號從古埃及擴散到近東、地中海世界、美索不達米亞和印度。自然,亞洲普遍存在的蓮文化最引人注意。學者們早已注意到亞洲的蓮花同埃及的關聯。早在20世紀50年代,威廉·E.沃德(William E.Ward)便指出,蓮花作為太陽、生命、永生與復活的符號多半起源于古埃及。在兩河流域美索不達米亞發現的蓮紋印章與封泥說明了這種文化擴散和聯系。

人們在伊拉克的尼姆魯德發現了一枚極具趣味的橢圓印記(大約在公元前7世紀末前)。印記是一名裸體兒童蹲踞在一朵蓮花上,也可看成兒童從蓮花里雀躍而出(圖7)。學者們注意到這個形象的古埃及來源,認為“最有可能來源于在敘利亞象牙制品中常見的荷魯斯誕生的意象”。這個圖案似乎與在尼尼微發現的一塊泥版文書上的蓮上男童圖案相同。但在尼尼微發現亞述人崇拜的版本,說明“嬰兒荷魯斯已被納入刻印者的知識范疇,這無疑受到了敘利亞元素的影響”。而這些敘利亞元素,毫無疑問源自古埃及。前述蓮上的荷魯斯四子和蓮上的兒童圖坦卡蒙就是兩個原型,它們從形式到內涵都被各地的后來者模仿。

因此,蓮上男童描述了蓮文化在宗教領域的影響,源自古埃及,傳至敘利亞,然后到達伊拉克。

蓮上男童一路蹦蹦跳跳,從兩河流域走到了印度。佛教興起前的梵天、黑天和毗濕奴,都有蓮座上的形象。蓮座上的佛陀形象則始見于2世紀以后,最早在阿瑪拉瓦蒂和犍陀羅出現。在前佛陀時代位于中亞和北印度的貴霜帝國,其統治者的坐像早在公元前100年就開始在錢幣上出現,到了1世紀和2世紀,已經出現蓮上佛陀替換男子(國王)的趨勢。事實上,蓮花在早期佛教藝術中無處不在,或作為裝飾,或在崇拜場景中作為祭品,或置于祭壇式的佛座上,或直接被視為佛祖的化身。常見的坐在蓮花寶座上的佛陀,或者佛陀登基于蓮座,這類圖案都表明了蓮花、王權、神權之間的內在聯系,因而同樣體現了埃及的影響。

印度封泥上的蓮花也見于菩薩誕生的圖案(吉祥天灌頂)。在這種圖案(圖8)中,一個站立或端坐的女性(通常認為是吉祥天女),被兩頭象按照灌頂儀式澆沃。灌頂是一種洗禮、啟蒙和儀式性的沐浴,經常在國王登基時舉行,《佛本生經》常有記載。因此,灌頂本身就有象征王室和王權之意。吉祥天灌頂的圖案所刻畫的女性身旁有一頭或兩頭象,這代表了釋迦牟尼的誕生。這種表現常輔以一個盛水器和一枝蓮花,或僅限于容器中的一枝蓮花。需要澄清的是,這類圖案是否確切代表菩薩誕生尚存爭議,但印度代表生育和好運的古代符號——女性神祇、母神、象、蓮花、容器、圣水——很有可能代表一種神圣的誕生儀式。

因此,蓮花在隨之而來的重要場景“佛陀的誕生”中,以一種飛躍形式進入母親的子宮,這并不令人吃驚。佛本生故事就有釋迦牟尼前生投胎為王子,成為蓮花王子,登基后稱蓮花王的情節;對可愛的嬰兒則有“蓮花瓣一樣的兒子”這樣的贊美。“蓮花瓣一樣的兒子”既可形容出生時的釋迦牟尼,又預言了未來的哪吒。在這種情形下,哪吒蓮花化身的故事也就噴薄欲出,萬事俱備,只欠中國的土壤了。

蓮生童子在中國

如哪吒所示,蓮生/蓮化童子的概念和形象隨著佛教傳到了中國。

關于佛教中蓮花化生的概念和形象在中國的傳播,揚之水在討論摩睺羅時有過討論。她引用《無量壽經》和《法華經》,指出“化生”這個概念出自佛典。

《無量壽經》下卷中說,“若有眾生,明信佛智,乃至勝智,作諸功德,信心回向。此諸眾生,于七寶華中,自然化生,跏趺而坐,須臾之頃,身相光明,智慧功德,如諸菩薩具足成就”,“他方諸大菩薩,發心欲見無量壽佛,恭敬供養,及諸菩薩聲聞圣眾。彼菩薩等,命終得生無量壽國,于七寶華中,自然化生”。“寶華”就是蓮花。《法華經·提婆達多品》中說,善男子善女子,如果常聽《法華經·提婆達多品》,“若在佛前,蓮華化生”。此外,《阿彌陀經》第一卷中也說在阿彌陀佛國,“生彼土者,以蓮花為父母”,在那個“極樂世界”“人皆生于蓮花中也”。這些都直接提到了蓮花化生的概念。

揚之水指出,自佛教將化生概念傳入中國后,中國的工匠便用各種材質和形象,通過繪畫、雕刻、陶瓷器等多種形式來表現它。如在新疆和田發現的約5世紀的陶制蓮花化生像、河南洛陽漢魏故城遺址出土的時屬北魏(386—557年)的蓮花化生瓦當、開鑿于孝明帝正光二年(521年)之前的龍門石窟蓮花洞中的蓮花童子、東魏天平三年(536年)一座七尊佛龕上雕刻的蓮花捧出的一對女童,等等。最生動形象的莫過于莫高窟第220窟南壁初唐的“阿彌陀經變”中七寶池里的蓮花童子(圖9):三片透明的荷花瓣合抱為花苞,上著紅衫、下著條紋褲的童子合掌立在花心,仿佛從蓮花中冉冉升起。這完全就是唐人元稹“紅蕖(紅色的荷花)捧化生”一句的藝術呈現。可見,蓮花化生的形象在唐代已經深入人心。

揚之水還認為,化生在中國逐漸世俗化,出現了“世間相”,如長沙窯出土的釉下彩童持蓮花紋壺中的形象,“‘化生’則定型為持花或攀枝的童子,成為一種運用極普遍的藝妝飾”;她引用北宋李誡《營造法式》卷十二“雕作制度”,說“雕混作之制,有八品”;其三“化生”注云,“以上并手執樂器或芝草、華果、瓶盤、器物之屬”,附圖就是“蓮花上的舞蹈童子”。不過,如上所述,持蓮的形象起源于埃及,在印度頗為常見,不見得就是中國化的結果。只不過人們很少知道持蓮或持荷童子的形象其實由蓮生/蓮化概念演變而來,更不知道其來源是萬里之外、數千年前的古埃及。這或許就是“不知有漢,無論魏晉”吧。

其實,筆者的家鄉位于舊時浙西嚴州府建德縣,可能早在宋元時代就已經有了蓮花化生的概念。光緒時期《嚴州府志》記載唐代高僧少康大師(736—805年),說:

少康俗姓周,縉云人。母羅氏夢至鼎湖峰,見玉女手持青蓮花授之,曰:“此花吉祥,寄汝。”已而有娠。迨生,清光滿室,香如芙蕖。七歲未言,母抱入靈山寺瞻佛像,康忽語曰:“釋迦佛。”聞者異之。十五歲出家,從學諸方。貞元中至長安,遇一僧,謂曰:“汝緣在睦州。”康因至睦,乞食得錢,誘小兒誦佛一聲,遺一錢。卓錫高峰山,建凈土道場。集眾念佛,康聲獨高,眾見佛從康口出,連誦數過,佛出如貫珠。坐逝之夕,有光燭烏龍山,山皆為白色。宋元符三年,賜號廣導大師。

由此可見,蓮花化生的概念唐宋時期就已經在江南南部落地生根,并移植到本土的和尚身上來勸導感化信徒。

本文書摘部分節選自 《全球史的九炷香: 哪吒、龍涎香與坦博拉》,經出版社授權發布,較原文有刪節,按語部分寫作:潘文捷。