文 | 許長忠 王進

2025年春節,中國很興奮,世界很熱鬧。

中國杭州突然冒出了一個DeepSeek的人工智能公司,成為春節期間全體中國人興奮的焦點。

這個名不經傳、創業才一年的民營小公司,不鳴則已一鳴驚人,一出道就讓美國最當紅的人工智能相關的數家公司股價大跌,一天跌掉數萬億美元市值,以至于美國新上任的總統特朗普,在百忙之中抽空發表相關感言。

美國總統特朗普剛就職,即時不我待開始了密集的內閣官員任免,頒布了系列的大刀闊斧政策,不遺余力地推進MAGA(讓美國再次偉大)有關措施,這些無疑將對美國及全球產生深遠的影響。

德國選擇黨(AFD)全票高選聯邦議院選擇黨黨團主席,1979年出生的愛麗絲·魏德爾(Alice Weidel)女博士,為國家總理候選人。與美國特朗普同出一轍,魏德爾打出MGGA(讓德國再次偉大)的競選口號。

興奮和熱鬧的背后,是大國之博弈,博弈的焦點是國家競爭力。

何為國家競爭力?

關于國家競爭力(National Competitiveness)概念,有不同的理解和解釋。經濟學家更趨向將其定義為,國家可持續創造并保護財富的能力,并從經濟總量、經濟效率、經濟結構、發展潛力、創新能力、保障能力等幾個方面去進行測算。

用簡單的公式來表達:

Y = F(C、L)

Y代表國家需要的各項產出(Output),C代表國家所能動用的資本(Capital),包括可貨幣化的各類自然資源、物化的生產制造廠房設備等產能、及貨幣資本等,L代表國家擁有的各種勞動力(Labor),而F代表國家所能組織而發揮出來的生產力或生產效率。

一個國家的總體競爭力強不強,就看C、L及C和L如何組織和組合,以及最后的總產出Y。

如果C弱一些,即一個國家的資本不足,經濟基礎差,但L總體不錯,F能高效組織起來L,人盡其才,人盡其用,發揮出最大價值,Y可以達到最大值,相對而言,國家競爭力會越來越強。

如果L弱一些,即人口稀少,但C即資本充足,國家經濟基礎好,F可以吸引國外L與國內C優化結合,Y也可以達到最優,國家競爭力可以更強。

可見,C與L具有一定的可替代性。

如果C和L都很弱,F就是關鍵。這就可以解釋,為什么有些國家近百年來始終貧窮落后,無法自拔;而有些可以白手起家,數十年后走入發達國家行列。

如何C和L都很強,只有F不要太差,國家競爭力仍然可以保持領先,但是,如果F衰退,導致資本C收益下滑,L人非所用,C和L外流,國家產出Y下降,這可以解釋,為什么曾經的某些強國或富國數十年后,會衰敗為落后國家。

所以說,C強、L強、F強,國家競爭力就必然強;如果C和L不太強,F強,假以時日,國家競爭力也會趕上來;F極為關鍵,即使C和L都強,如果F下滑,國家也會走向衰退。

為何資本很重要?

通俗一點,資本就是各類經濟活動或各種生意的本錢,這個本錢是可以相互兌換,為社會普遍接受的。小到一個個體戶,大到一個國家,經濟活動都需要本錢。

個人沒有本錢,大多選擇是打工。有點積蓄和信用后,可以起步做點小本生意,日積月累,加之天時地利人和,少數或變成大企業家。當然,少數人一無所有,又缺少就業機會,大有可能淪落為流氓無產者,專營偷竊搶劫、坑蒙拐騙之勾當。

一個國家沒有C也沒有財政盈余,發展基礎設施等公共事業,改善人民福利,都將無能為力。

案例一:C嚴重缺乏的國家

一個國家一窮二白,既缺乏有價值的自然資源,又沒有物化的生產資本,更沒有貨幣資本,就是典型的C嚴重缺乏。

C缺乏的國家,很有可能像流氓無產者,以極其有限的財力首選發展武力,對內保護當權者的權力、統治和利益;對外時刻關注資源充沛或富有的鄰國,一有機會便可能出兵入侵,搶劫土地、資源、物資和財富等。

C缺乏的國家,最適合發展勞動密集型產業,逐步積累資本,并相應進行資本替代,好的F將推動國家從L單輪逐步到L與C雙輪發展之路。

全球近200個國家,100多年來,從一窮二白成為發達國家的只是極少數。

案例二:C基本具備的國家

一些國家擁有豐富的C,那就具備了發展的基礎。

如果有豐富的自然資源有待開發,資本自然會追逐,人才和技術會隨資本涌入。這時,F發揮關鍵作用。如果F組織并規范到位,資源、資源開發、資源開發收益及上下游集聚利益大多留在本國,為國家進一步發展打下基礎。

如果F沒有發揮好,資源、資源開發、資源開發收益及產業集聚利益都可能被外國資本或本國權貴壟斷,資源沒有為國家整體服務,大可能變成極少數權貴的資產而被壟斷經營。

所以,我們看到少數資源型國家在數十年中,依靠資源實現產業轉型和多元化,發展成為發達國家,人民得到很好的照顧;同時,也有很多案例表明,不少資源型國家反反復復反而變成落后國家。

國家發展和國家競爭力提升,C是基礎和本錢,有之可以提早起飛。

為何勞動力更重要?

L是各類勞動力總稱,是國家發展更重要的要素,但是,L又是雙刃劍。

如果一個國家能夠人盡其才、各有所用,國家的發展不可限量。反之,如果人才不盡其所能,甚至大量失業,就必然成為社會不穩定、不安全的主導因素,繼而成為反當權者及反政府的主要力量。2024年亞洲兩個國家政府被推翻,就是最新的案例,“水能載舟,也能覆舟”。

案例3:L嚴重過剩的國家

由于C短缺,教育落后,大多數欠發達國家L過剩,而且以體力勞動者為主。

為了生活,貧困的體力勞動者大批向城市遷移,以尋找各種各樣的工作機會,一些向臨近的相對富裕國家遷移,少數跋山涉水、遠渡重洋偷渡到發達國家。

如果過剩的L無法向城市轉移,以戶籍或其他手段限制他們在農村土地上,城鄉二元差距必然產生,而且越來越大,這在少數國家出現過。

如果過剩的L在本國城市也無法消納,又沒有任何福利支持,并嚴格禁止偷渡出國,這些過剩的L大有可能變成流氓無產者,部分為黑社會所利用,變成社會的負面因素,國家維穩壓力和預算大增。所以,大多數欠發達國家政府對人蛇行為、偷渡出國予以默認。

L嚴重過剩的欠發達國家有沒有出路?這要看當權者如何抉擇。

為何目標是導向?

Y是國家當權者追求的目標,當然,這個目標是若干子目標的綜合。

選舉制國家,當權者偏重多數選民的價值和利益,其總目標中,多數選民的價值和利益是首要子目標,政黨價值和利益、執政團隊利益、甚至當權者個人及家族利益等都要服從首要子目標。

皇權制國家,當權者最重視政權的穩定和延續,這是第一目標;國家經濟發展、人民生活改善、社會事業進步、皇族成員利益等都得服從第一目標。

社會主義國家,主張全體人民的利益是最高目標,當然這是最理想的形態,雖然追求所有的政策都能夠帕累托最優是不可能的。其子目標包括經濟、民生、社會、法治、綠色、平等等多個方面。如何保證最崇高的目標不被利益集團和一些當權者帶偏,是社會主義國家普遍面臨的難題。

各國依據自身的歷史和現實,構建不同的制度特征。不同的制度下,國家當權者追求不同的國家目標,目標導向決定了國家發展的重點和國家競爭力的差距。

為何組織最關鍵?

F是函數,實際上就是國家當權者如何“組織”配置各種可用資源,即C和L,去實現Y。也就是說,F代表國家當權者的領導“組織”能力,我們用“組織”一言以概括。

小到一個企業(或集體),在類似的環境,相近的時間,給等價的資源即C和L,不同的領導人會做出不同的結果。假以時日,一些可做大做強,一些不死不活,一些破產倒閉,可見,一個企業(或集體)的領導人至關重要,他決定了企業(或集體)競爭力。

大到一個地方政府,甚至一個國家,誰當權掌舵至關重要。能力超強的當權者可以最大限度地調配利用各項資源,推動國家加快發展,提升國家競爭力,國家政通人和、人民富足安康;相反,能力不足的當權者大有可能導致經濟凋敝、腐敗叢生、民不聊生、內亂不斷等。古今中外,正反的案例不勝枚舉。

所以,當權者或領導人是決定性的,是國家競爭力的關鍵。

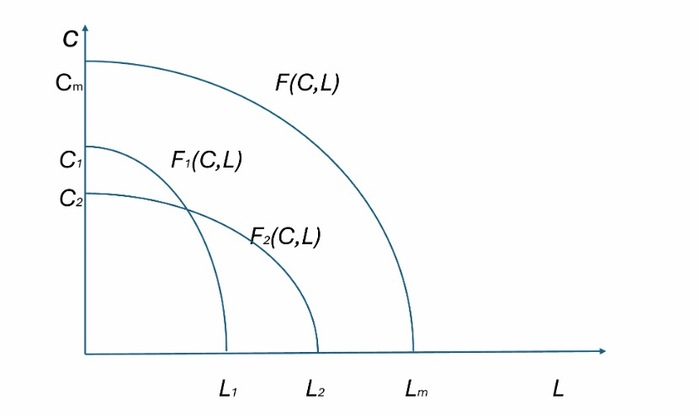

如下圖所示,在其他條件相近的情況下,靜態看,F1、F2及F3三個函數,代表三個組織的領導人,在相同資源稟賦C及L組合下,F1最大只能使用出C1、L1或其他組合,實現產出Y1;F2最大只能使用出C2、L2或其他組合,實現產出Y2;而F能夠充分使用出所有的Cm、Lm或相應的組合,實現最大可能的產出Ym,達到最高效率曲線。

無論C及L對應的價格是外生的還是關聯的變量,杰出的當權者或領導人都能最大限度地組合并高效利用好C及L,F發揮出最大可能的效率。

歷史周期看,我們可將時間t作為變量,持續考察Y的增長情況,以判斷F的領導“組織”能力。

一個組織甚至國家的C和L沒有得到充分利用或者被浪費,產能閑置、人浮于事、失業率高、人不盡其所能,都表現為C和L利用率及利用效率低,產出Y不可能到達最大可能值。

所以,評價國家競爭力,實際上就是評價F,即國家的當權者及領導群體的 “組織”管理能力。

企業有了一定實力,一些希望更強更大,于是就考慮收購、兼并或上下游整合,甚至跨界經營,或將成為行業頂級企業;另一些則開始享樂人間,胡亂投資、疏于管理,導致企業每況愈下。

國家也是如此,一些國家有了一定實力,當權者更加韜光養晦,奮發圖強,為土地、為資源、為財富、為權勢、為利益等或發起戰爭,攻城略地,擴大版圖,成就一番大業;一些國家當權者,可能為炫耀、為復仇等發動戰爭,對內橫征暴斂,對外束手無策,最后國力衰退、甚至亡君亡國。

社會主義具有最崇高的國家目標,目標能否實現,要看國家當權者是否有高超的 “組織”管理能力F,這也決定未來在國家競爭力大戰中,能否與發達國家博弈。

對國家而言,函數F包含的內容很廣,其中包括:

1、中央機構是否出臺以全體人民利益為導向,“三公”(公開、公平、公正)為原則的、系統的法律、法規、政策、措施等,讓公權機構、市場主體、監督執行、人民群眾等各得其所,市場主體能否平等競爭?

2、各級政府是否能高效利用好其直接掌控的資源C和L?各級政府機構是否能堅守社會主義目標體系?是否存在人浮于事,效率低下,腐敗不止,權力濫用等現象?各級國有企業如何選拔出優秀領導人,擔負相應的發展和經營責任,而不是借助特權和壟斷,演變為腐敗的溫床?

3、各級權力機構如何打造優良的營商環境,吸引全球資本、企業家及各類人才,鼓勵創新創業,推動各行各業的技術進步,既要打造領先的技術創新體系,又要打造合適的產業生態圈,讓社會資本和企業家根據市場規則,配置各類社會資源,特別是國內的C和L,而不是讓大量的C和L外流?

國家競爭力不僅是中小國家努力奮斗的指南,更是大國博弈的焦點。

如今,突破性的技術創新迭代加快,人工智能、機器人、腦機接口、太空探索等技術及相關產業成為大國競技的焦點,可極大地推動Y快步增長,并形成壁壘和技術霸權,為此,全球大國博弈正如火如荼,已從企業層面,上升到國家級、甚至國運級的較量。

特朗普上臺后,新一輪的聯邦政府改革正在推進中,目標是削減聯邦預算、裁減聯邦冗員、放松市場管制、提高政府效率,繼而降低稅率,給市場主體松綁。同時驅除低端人口,吸引高端人才和資本。如果順利推進,美國或將迎來未來四年,甚至更長時間的發展“黃金期”。

歐洲大國,如德國和法國等,極右黨派開始興起,并逐步獲得選民認同和支持,如德國選擇黨。他們以經濟發展、民生改進、能源安全及技術領先等務實政策為綱領,或將在近期登上權力的舞臺,未來歐洲將是全球經濟發展和技術創新的重要力量。

經濟學家們摒棄國家制度和國家目標的差異,按照經濟學的共同價值觀,抽象出一些共同的子目標進行比較,如經濟總量、經濟效率、經濟結構、發展潛力、創新能力、保障能力等,雖有一些偏頗,但確實是大國比拼最重要的指標體系。

在全球各國C和L動態給定的前提下,大國之間的博弈就是如何讓函數F發揮出最大功能,充分吸引全球范圍的C和L,最優化調配和利用好國內的C和L,將Y推得更高并且更持久。

(本文經作者授權發布,僅代表作者觀點。作者分別是上市公司企業家交流中心理事長及國合洲際能源咨詢院院長。)