文 | 動脈網

2025開年不到一月,我國腦機接口領域接連迎來振奮人心的好消息。

1月3日,腦虎科技、復旦大學附屬華山醫院神經外科團隊與天橋腦科學研究院合作項目取得重大進展。項目通過國產原創侵入式柔性腦機接口技術開展高精度實時運動解碼和語言解碼臨床試驗研究。一名腦損傷患者在腦海中構思了“2025新年快樂”這句話,并被計算機解碼,隨后向機械臂發送命令做出心形手勢,標志著全球第一次通過思想傳達新年問候。

一周后,北京發布《加快北京市腦機接口創新發展行動方案(2025-2030年)》。僅兩日后,上海也發布《上海市腦機接口未來產業培育行動方案(2025-2030年)》。一北一南,我國兩大腦科學中心幾乎在同時制定了新一輪“五年規劃”。

1月13日,國家藥監局又確定了《采用腦機接口技術的醫療器械 用于人工智能算法的腦電數據集質量要求與評價方法》推薦性醫療器械行業標準制訂計劃,并予以公示。在標準及監管上,我國腦機接口也在迅速推進。

這個全球高度關注的前沿領域,我國正在大步踏進,后來居上。

全球腦機接口2024年頻現突破,爭搶4000億美元市場

作為一項瞄向未來的前沿技術,腦機接口應用場景極為廣泛,涵蓋醫療、娛樂、軍事、教育等多個領域。其中,醫療是目前腦機接口最受關注的領域,包括癱瘓者站立、讓失語者說話、讓盲人復明、讓抑郁癥患者不再抑郁等。

上述任意一個能夠大規模落地,都將載入人類史冊!

其潛在市場規模也讓人嘆為觀止。摩根斯坦利在去年10月發布的報告中預測,僅在美國,腦機接口的總潛在市場規模就價值約4000億美元之多。

正因為此,全球對腦機接口技術的熱情高漲。然而,由于受到技術和倫理的限制,腦機接口研發的難度之大也是有目共睹。

2024年1月28日,埃隆·馬斯克旗下的腦機接口明星企業Neuralink成功實施了全球首例人類大腦芯片植入手術。雖然試驗并非一帆風順,但仍標志著腦機接口技術從理論研究走向實際應用。

除了完成了全球首例人類大腦芯片植入手術,其還在2024年11月獲準使用N1植入物和研究性輔助機械臂啟動一項新的可行性試驗,旨在評估其N1植入物和手術機器人的安全性,以及這一植入物對四肢癱瘓患者用思想控制外部設備的初始效果。

在剛剛結束的CES 2025上,馬斯克又宣布Neuralink已為第三位患者植入了腦機接口設備,且目前三位受試者都狀況良好。在2025年,Neuralink計劃還將再進行20-30次設備植入試驗。

作為Neuralink主要的競爭對手,Synchron取得進展的時間在一定程度上甚至比Neuralink更早。早在2021年,它的腦機接口就成為第一家獲得FDA IDE——臨床研究性器械豁免,以進行永久性植入式腦機接口試驗的公司,并在2022年完成了其在美國的第一例腦機接口植入手術。加上此前在澳大利亞的4例植入手術,這已是其第5例腦機接口植入手術。

2023年9月,Synchron又完成了一項早期可行性研究,以評估植入腦機接口后相關不良事件的受試者數量。這項研究結果在2024年10月發布,6名受試者在為期一年的研究都沒有出現與設備相關的嚴重不良事件。這也是植入式腦機接口臨床安全性的一個重要節點。

2024年7月,Synchron宣布全球首次成功將腦機接口技術與Apple Vision Pro結合,使患者能夠通過意念操作Apple Vision Pro。這一創新不僅提升了患者的交互體驗,還為腦機接口技術與消費電子產品的結合開辟了新途徑。

時間剛進入2025年, Synchron又與NVIDIA達成合作,將在其腦機接口技術中引入NVIDIA Holoscan平臺。從而增強用于設備上神經處理的實時邊緣AI功能,從而使腦機接口響應速度更快、更直觀,并通過開發大腦推理基礎模型改變腦機接口應用。

Synchron腦機接口的植入式電極與血管支架極為類似(圖片來自Synchron官網)

不過,Synchron的腦機接口為血管內電極陣列,外觀和植入方式都與現有血管支架十分類似,與Neuralink的技術路徑完全不同。因此,在風險和性能等級上也不完全等同。

近一年國外腦機接口賽道主要動態(動脈網制圖)

除了Neuralink和Synchron,腦機接口的其他知名企業也在2024年取得了重大進展:來自德國的Cortec也在2024年5月獲得了FDA的研究性設備豁免(IDE)申請許可;Paradromics的腦機接口則獲得了兩個FDA突破性設備認證;Blackrock Neurotech和Precision Neuroscience則在2024年分別完成了超過1億美元的高額融資,前者的2億美元融資更是2024年醫療健康領域最大融資額之一。

國內學術臨床監管進展迅速,部分領域已達全球領先水平

我國近來在腦機接口上的進展也頗為值得一提。

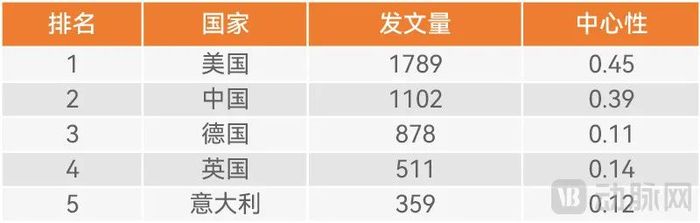

2013-2022年腦機接口醫學應用領域研究論文最多的國家(資料來源:National library of Medicine、浙商證券研究所)

在腦機接口學術研究上,隨著對腦科學研究的重視和投入程度迅速增加,我國正在迎頭趕上。根據不完全統計,我國腦機接口醫學應用的學術論文數量排名全球第二,僅次于美國,研究中心性也僅次于美國,排名全球第二。

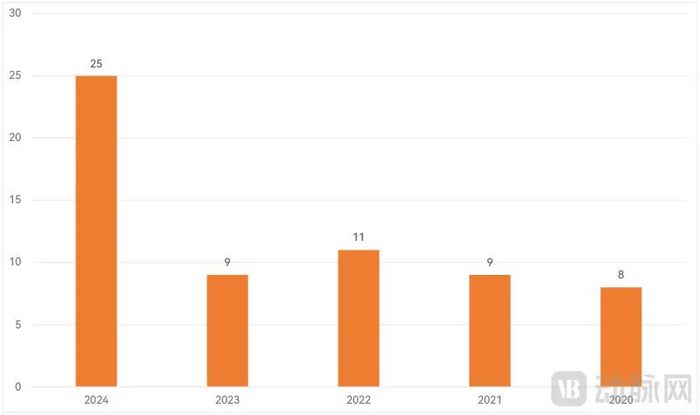

國內近年腦機接口臨床實驗數量按年分不完全統計(動脈網制圖)

臨床試驗端同樣進步喜人,動脈網以“腦機接口”為關鍵詞對公開資料進行了粗略統計,根據不完全統計,2024年國內共有25例腦機接口臨床試驗,相比上一年數量實現翻番。

此前,在我國已注冊的腦機接口臨床試驗中,不少屬于早期探索研究和預試驗階段,進入更高階段的研究(例如1期、2期臨床試驗)則相對較少,距離真正的臨床應用還存在一定差距。

隨著時間的進展,目前我國1期和2期試驗數量上已與國際水平基本持平,但在3期試驗方面尚落后較多。這是因為3期臨床試驗資金成本較高,通常需要招募大量患者、組建多中心試驗團隊、引入先進檢測設備等。

2024年,除了數量上的飛躍,我國腦機接口臨床試驗的含金量也在迅速提升。

除了本文開頭所提到的腦虎科技、復旦大學附屬華山醫院神經外科團隊與天橋腦科學研究院合作項目的進展,清華大學醫學院也在2024年12月宣布,其與博睿康合作的腦機接口設備也將在2025年開始大規模臨床試驗。試驗計劃入組30-50名脊髓損傷患者進行腦機接口植入。試驗完成后,團隊計劃尋求監管部門的市場準入批準。

在2024年,這一設備已完成了3例人體植入手術,其中一例同樣由復旦大學附屬華山醫院開展。在手術完成后,這名患者已經能夠通過腦機接口控制手臂,完成拿起杯子喝水的簡單動作。

通過這些手術,研究機構也逐步實現了腦機接口手術的標準化探討,將手術時長縮減至約1小時,僅有以往的一半。這也為大規模多中心臨床試驗奠定了基礎。

在此之前,普遍認為國內腦機接口落后先進水平7-8年,但在2024年我國臨床試驗陸續開展后,這一差距已經被認為極大縮短至3年以內。

監管層面也在不斷推動標準建設,以為即將到來的腦機接口實際落地提前做好準備。

2024年1月,科技部發布了《腦機接口研究倫理指引》,意在指導腦機接口研究合規開展,防范腦機接口研究與技術應用過程中的科技倫理風險。這也是我國首次專門編制關于腦機接口研究的倫理指引文件。

2024年10月,為滿足監管急需,助推采用腦機接口技術的醫療器械高質量發展,國家藥監局批準《采用腦機接口技術的醫療器械 術語及定義》和《采用腦機接口技術的醫療器械 具備閉環功能的植入式神經刺激器 感知與響應性能測試方法》2項醫療器械行業標準制修訂項目立項。

今年1月13日,國家藥監局又確定了《采用腦機接口技術的醫療器械 用于人工智能算法的腦電數據集質量要求與評價方法》推薦性醫療器械行業標準制訂計劃,并予以公示。

核心技術柔性電極同樣取得喜人進展

腦機接口的核心在于如何從大腦采集到高質量的腦電信號,然后將其處理解碼后輸出以實現對其他設備的操作。其中,最為關鍵的是從大腦采集高質量腦電信號,否則,其后的一切都無從談起。這也是為何半侵入式和侵入式腦機接口風險大、難度高,但仍被認為是未來發展趨勢的原因——因為這兩種方式最接近大腦,可以采集的腦電信號質量最高。

決定半侵入式及侵入式腦機接口發展的關鍵就在于與大腦直接接觸的植入式電極,需要高質量記錄神經信號的能力(可植入電極的基本要求)、長時間記錄時保持穩定的能力(慢性種植的必要條件)、高通量高密度記錄能力(解碼大腦信號的關鍵)和多模態記錄/刺激和多區域應用的能力(更大范圍應用的擴展要求)。

目前,植入式電極共有硬質電極、血管支架電極和柔性電極,柔性電極以其優越的性能被認為是未來發展趨勢。

主要的植入式電極技術對比(動脈網制圖)

此前,我國主要集中在非植入式電極領域布局,在植入式電極上起步較晚。2024年,國內相關行業則在植入式電極上也取得了重大進展。

2024年12月,微靈醫療就披露了在十余家知名三甲醫院開展的腦機接口臨床研究的情況。這些項目中都采用了其自研的柔性電極——CORTEX-0型高密度網狀超柔順神經電極陣列。

根據介紹,柔性電極陣列采用高生物相容性的柔性材料、微米級的超薄結構以及毫米級的電極觸點密度。這種設計不僅使得電極能夠緊密貼附在大腦皮層上,將對腦組織的損傷降至最低,還能穩定捕捉到高精度、高時空分辨率的神經電生理信號。

不僅如此,微靈醫療還自研了能夠和該類電極最佳匹配的全植入體專用的腦機芯片,已完成32通道采集刺激一體化及128通道超低功耗采集兩個版本的研發。據介紹,它們與Neuralink的腦機接口芯片相比擁有更低的功耗和噪聲優勢。

同樣在2024年11月,浙江大學醫學院附屬第二醫院完成了全球首例超薄柔性深部電極植入手術,并首次在人腦深部腦區采集到多種神經元信號。試驗所用的智冉醫療柔性電極也是全球唯一一款同時支持采集、刺激功能的柔性電極,為患者的臨床診療提供了更豐富的證據。

此外,此次臨床試驗通過智冉醫療自行研發的1024通道腦機接口系統,實現Spike信號和LFP信號的連續、實時采集,標志著柔性腦機接口技術發展的又一重要里程碑。

盡管距離全球先進水平仍有一定差距,但隨著相關行業投入的加大,我們也相信未來我國在柔性電極領域方面與全球先進水平的差距也將逐步縮小。

寫在最后

一直到當下,腦機接口的發展也不過只有短短50年。在腦科學出現突破之前,這一史詩級馬拉松賽道都將在未來需要長期且持續的努力,仍存在很多變化和可能性。放眼全球,還沒有任何一個團隊能宣稱在這條賽道上跑到終點。

正因為此,我國腦機接口行業有巨大的提升空間。我們也將持續關注相關行業動態,希望并相信我們終將可以在這個賽道有一番大作為。