文 | 音樂先聲 李沁予

編輯 | 范志輝

這幾天的小紅書上,可謂小眾音樂、骨灰樂迷、技術大牛,神仙打架。中外網友云端推杯換盞,線上觥籌交錯,也讓人重新相信,哪怕隔著屏幕,善意、真誠和好奇,依然可以拉近彼此的距離。

這場“億洋遷徙”下的音樂文化交流,對于國內音樂人意味著什么?能否真正轉化為推動長期改變的影響?

海外音樂“馴化”小紅書

不少網友感嘆,現在的小紅書幾乎可以用《二龍湖浩哥之狂暴之路》名場面形容,“一覺醒來給我干哪來了?還是國內嗎?”

打開小紅書,隨便一刷就能邂逅多位“開局即畢業”的海外音樂人。他們或是嫻熟的吉他彈唱達人,或是技藝超群的職業樂手,亦或是兼具藝術野心和商業潛力的嘻哈歌手,都被網友“留牌子賜香囊”,咔咔漲粉。

比如,原創R&B音樂人Emmanuel Zamar,短短三日便在小紅書吸粉近5.3萬,而他在海外TikTok上的粉絲量僅為5049;鄉村民謠音樂人Leon Majcen,僅憑5個視頻就成功吸引12.1萬關注;TikTok達人Algie Powers發布10段彈唱視頻,迅速席卷10.9萬粉絲。

評論區更是熱鬧非凡,網友們一邊感慨“好久沒聽到這么高水準的音樂了”;一邊化身熱心向導,邀請這些音樂人入駐QQ音樂、網易云音樂等平臺,并自發提供流程指導,甚至表示愿意成為其中文助手,協助答疑。

此前入駐了國內音樂平臺但無人問津的音樂人,也在這波流量里迎來春天,粉絲數持續上升。比如前面提到的Leon Majcen,他僅用一天在QQ音樂上從14個粉絲已經增長到386個粉絲,并且數量還在上升中。

不僅如此,國內博主“琴韻墨香”的琵琶演奏也吸引了大量海外用戶的驚嘆,而海外博主Wild Jimbo的班卓琴演奏同樣讓內地用戶稱贊不已。

小紅書的評論區儼然成了一個虛擬的全球音樂沙龍,用戶們討論的話題從搖滾到鄉村,從古典到流行,甚至擴展到更小眾的音樂領域,自然而熱烈。

也有海外用戶拋出諸如“能推薦幾支中國樂隊嗎?”、“有哪些中國音樂家值得一聽?”等提問,而國內樂迷以熾熱回應,萬能青年旅店、五月天、華晨宇、旅行新蜜蜂等音樂人的也率先成為民間出海的受益者。

與此同時,行業內的樂評人也行動起來了。如樂評人呆若木一,已開始制作全英文內容,系統性向海外用戶推薦本土音樂人和歌手。像來自海南的獨立樂隊帕魯提、悲劇藥方也開始加入互動用英文介紹自己的樂隊引起關注。

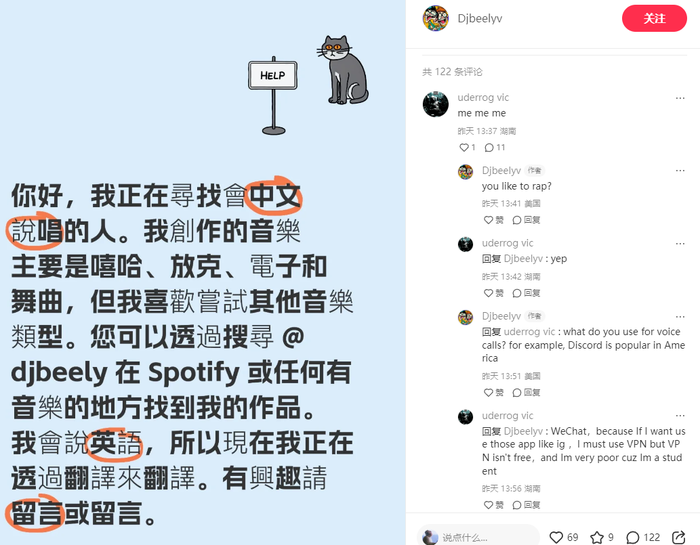

我們也看到,不少國外音樂人也在小紅書發起了音樂合作需求的招募,且真找到了一起玩音樂的搭子,跨國合作的門檻變得更低了。

這些海外音樂人雖背景各異,卻有著內核上的共通性——一種對音樂的誠摯態度和自洽表達。這種純粹賦予了作品一種似乎無法被工業化模式復制的質感,也使得文化交流真正流動起來,不再是單向的自說自話。

這種“文化錯位感”,像一場未曾預見的跨文化實驗。音樂似乎成為墻兩側的人們彼此滋養的溫柔介質,呼應了樸樹在《New Boy》里唱的,“新世界來得像夢一樣,讓我暖洋洋。”

外來的音樂人好“念經”?

曾以生活方式分享為核心的小紅書,似乎一夜之間完成了一次意料之外的轉向,成為了全球網友共聚一堂的動態交匯場域。

從音樂層面來看,相較于海外平臺,TikTok因政策壓力步履維艱,前途未卜;Instagram擅長視覺呈現,卻在音樂分享和社群建立上略顯單一;Spotify雖然占據了流媒體的王座,卻始終停留在單向的消費體驗中,缺乏UGC賦予的活力。

而小紅書憑借將短視頻的廣場邏輯、社區互動、算法推薦的深度粘性,以及音樂創作的多維展示,多重屬性的疊加,為海外音樂人提供了一種頗具張力的敘事方式:不僅可以通過短視頻呈現音樂作品,還能借助圖文形式剖析創作靈感,甚至直接與聽眾進行即時的跨文化對話。

但隨著海外音樂人蜂擁而至,這種“文化輸入”也顯現出不可忽視的雙重性。平臺的融合屬性,確實拉近了音樂人與聽眾的心理距離,將個人品牌延展至更廣闊的文化空間,但這股流量也對國內的音樂生態形成了的“鯰魚效應”。

短期內,海外音樂人憑借文化差異帶來的新鮮感,以及扎實的創作功底與技術表現,更易脫穎而出,占據流量,從而讓本地音樂人在與海外內容的競爭中陷入被動,面臨被擠壓的風險。長此以往,本地音樂生態的多樣性,或許會因 “外部輸入”的洶涌而受到削弱。

更深層的問題在于,國內音樂人并非僅僅輸在作品本身的質量上,而是輸在執行力和標簽自洽的內在短板上。

而海外音樂人的優勢,不僅體現在對新鮮事物的行動力和平臺規則的迅速適應上,更體現在將音樂視為“藝術+職業”雙重身份的自覺認知。從結果上來看,他們的內容輸出既有藝術的真誠表達,又帶著精密的自我規劃。

一位剛入駐小紅書的澳大利亞原創音樂人Essi告訴音樂先聲,短短12小時內,她便感受到中國聽眾的熱情。對她而言,社交媒體提供了一種以往不可企及的“文化瞬時性”——相比于在本土舉辦零散的小型演出,她的作品如今可以被世界各地的聽眾實時聆聽。Essi還提到,許多音樂人曾對社交平臺的商業化氣息抱有抵觸,但在全球化的語境下,音樂傳播方式的革新已不可逆轉。

“But if you view it as another creative outlet and find the joy and authenticity in it then it can be a powerful tool and also an enjoyable one. Rather than a chore it can be seen as a gift that many emerging artists did not have 20 years ago.”

(如果你把它視為另一種創意出口,并在其中找到樂趣和真實感,那么它就可以成為一個有力的工具,同時也是一個令人愉悅的事情。與其把它當作一項苦差事,不如將它看作是一份許多新興藝術家20年前所沒有的禮物。)

可以明確的是,當下音樂人的核心任務已從“做音樂”的基礎上增加了“讓音樂被聽見”。

而無論內容是精致還是隨性,海外音樂人的視頻中都傳遞出一種純粹的快樂和對音樂的享受。這種態度能夠打動觀眾,讓人覺得音樂是一種無壓力、純粹表達自我的媒介,而非一個需要不斷競爭和證明自我的工具。

不可否認,國內也有不少優秀的作品和創作,音樂圈的天也并不會真的塌。但他們可能普遍更多地感受到外界的期待和自我設限,總背負著“必須做出成績”的緊張感。這不僅僅是國內音樂人自身的原因,而是與整個音樂生態和聽眾文化密切相關。

在國內,音樂人常常缺乏一種自然的互動氛圍,夸張點來說,是缺乏像現在這些無需過分熱烈、卻足夠真誠的“假裝很熱情”的路人。這些路人并不需要成為鐵桿粉絲或狂熱追捧者,但他們可以通過簡單的支持、隨意的好奇心和自然的欣賞,為音樂人提供一種沒有壓力的創作環境。

這種果斷與專注,恰恰反襯出不少本地音樂人對社交平臺的疏離與遲疑,他們或許對微博和小紅書等新媒體的運營心存抗拒,卻也因此在與時代對話的起跑線上自甘落后。

不得不承認,音樂行業缺乏的并不僅是技術與作品,更是音樂人面對數字化浪潮的主動性與文化自覺,以及一種允許音樂人試錯、能坦然接受“不足之作”的文化土壤。

不管怎樣,對于海外音樂人來說,借助小紅書提供了試水中國市場的低門檻路徑。他們可以通過平臺直接與國內用戶互動,了解中國聽眾的喜好與審美,同時用自己的作品打開國內市場的大門。也許不遠的將來,全球化的音樂流通也不再局限于大型唱片公司或主流平臺的推廣模式。

更重要的是,對于國內音樂人、獨立廠牌乃至演出主辦方而言,這波熱潮既是挑戰,更是不可忽視的機遇。一方面,可以借助平臺吸引更廣泛的國際觀眾,拓展自身的傳播邊界;另一方面,也可以借助這個窗口,為中外音樂人的聯動合作開辟新的可能性。

結語

如今,一切信息都以令人眩暈的方式傾瀉而出,才華早已不再受困于任何邊界,所謂懷才不遇的敘事逐漸失去了說服力。互聯網如一臺永不停轉的分發器,將每一分真誠的表達、一點微小的努力,化作可以被看見的可能性。

對于音樂人來說,每一次嘗試都可能成為開啟未來的鑰匙,而未來屬于那些愿意用雙手去叩響它的人。