文 | 刀法研究社 老蟹

編輯 | 花道

“好特賣什么時候開始賣水果了???”

一位小紅書網友在刷到好特賣上新 19.9 元的紅顏草莓后發出靈魂質疑。當然,抱有同樣疑惑的不止他一位。疑惑之余,對好特賣的興趣也是水漲船高。雖然沒有在好特賣買人生中的第一瓶巴黎水,但因為這盒只要 19.9 元的紅顏草莓入了好特賣的坑。

還有不少消費者在心中對好特賣抱有更大的好奇,現在上了水果,以后是否還會上更多品類?

目前,好特賣囊括了食品飲料、美妝護膚、水果、玩具、寵物食品用品等。從 21 年開始,好特賣就在不停地開拓新品類,這樣的變化讓消費者更加驚喜,好特賣正在滿足消費者除了吃以外的更多需求。

與品類擴充相對應的是,好特賣的業績也在不斷攀升。4 年 1000 家,從瀕臨破產到 GMV 近 50 億,好特賣在軟折扣零售賽道已是頭號玩家。

不過,折扣零售玩家眾多,為什么消費者偏偏更愛好特賣?

01 臨期食品只是流量款,好特賣的本質是販賣驚喜感

“上次去好特賣 70 塊錢買了一大袋東西,官方說我勁省 30+元。”一位消費者感嘆道。

好特賣有一群忠實用戶,每周必逛。雖然沒有明確的購買目的,但總想去門店看看,能不能找到一些“驚喜”。或者說,看一看天上有沒有真的在掉“餡餅”。大牌好物加上超低的地板價格,很難不讓人分泌快樂的多巴胺。這類行為符合了人性,也是好特賣如此著迷的關鍵。

尤其在如今的大環境下,這種“驚喜感”讓消費者更加難以自拔。

一份尼爾森報告顯示,今年,中國消費者把精打細算放在消費第一位,絕大部分消費者都認為在日常消費者應當控制支出。與此同時,在眾多控制支出的消費策略中,前往折扣店排名前列。

當快消品進入“性價比”時代時,消費降級已是不爭的事實。不過,當消費者感受過消費升級的滿足感后,當下只有“質價比”才能被觸動。

誰都希望接住“天上掉的餡餅”,但并不是所有消費者都對好特賣情有獨鐘。

在折扣店發展初期,許多消費者表示去好特賣消費有一種羞恥感。白牌占比多,買臨期食品實際上并不劃算成為當時的一種論調。直到好特賣逐漸降低白牌產品占比,開始不斷引入大牌產品后,“質價比”才成為它身上的一個標簽。

那么,現在到底是誰在買好特賣?

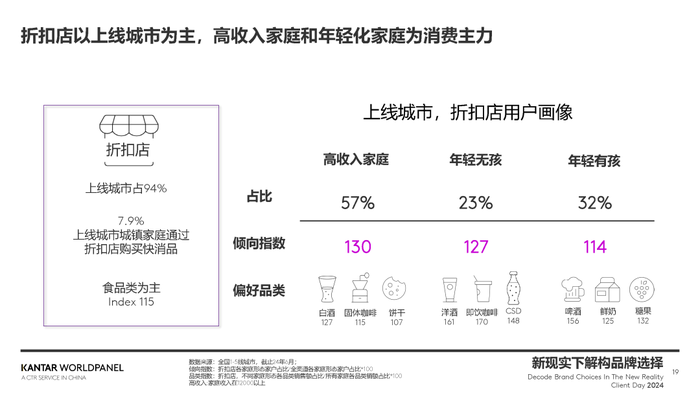

一個顛覆大家認知事實的是,高收入家庭更愛逛臨期折扣店,甚至占比過半。

數據顯示,折扣店在上線城市(泛指一二線城市)更為流行,消費群體大致分為這三類:高收入家庭占比 57%;年輕有孩家庭占比 32%;年輕無孩家庭占比 23%。

而好特賣的重要消費群體集中在 20~35歲,尤其以白領、寶媽為主。有消費能力,注重性價比,能接受新鮮感,也能分辨什么產品才是真正的物超所值。

意味著,好特賣只要牢牢抓住這群人的心,也就抓住了生意的命脈。事實上,好特賣門店的產品并不全都便宜,好特賣之所以能讓消費者對它產生偏愛,是因為塑造了一種便宜的氛圍感。

臨期食品作為好特賣門店的銷售王牌,經常作為引流款吸引消費者到店。在好特賣門店里,1.9 元、3.9 元的個位數產品讓消費者感受到了好特賣把產品價格打下來的即視感。另外,好特賣在不同大品類中,也會找到消費者熟知的品牌,引入經典臨期單品,輔以掉到地板的定價,無形中讓消費者沉浸在了這種便宜的氛圍感里。

門店設計上,好特賣采用的紅色視覺,配以宣傳語,“省錢像呼吸一樣”“大牌多多”“物美價廉只管沖”等,和地板價商品相呼應。并且,好特賣貨架與貨架之間并沒有留給消費者足夠多的空間,琳瑯滿目的商品在物理距離和心理距離上離消費者更近。值得一提的是,在好特賣門店里,不僅僅只有忙著挑選產品的顧客,還有忙著理貨上架的店員。

好特賣在小票上還設置了一些小細節。當消費者買完單后,小票上除了羅列購物商品清單外,還會替消費者總結這次購買消費者預計省了多少錢。這種拼多多式的運營細節被好特賣融進了購物體驗中,再次強化了好特賣的品牌心智:省錢像呼吸一樣簡單。

這些細枝末節的門店體驗細節,都共同塑造了一種便宜的氛圍感,讓消費者從進入門店的那刻起,感受到了什么叫做“天上掉餡餅”。

02 買手+算法兜底,然后呢?

在購物上做足體驗感,固然讓消費者十分驚喜,但只有門店體驗好并不能完全抓住消費者的心,最根本的還是在產品上。

正如開頭所言,好特賣不斷擴充品類,喚起了顧客更多的消費欲望。那么, 好特賣是如何在產品上持續提供驚喜感的?

刀法總結了好特賣擴充品類的思路,大致可以分為兩步:

第一種方式是擴充新的大品類,逐漸滿足消費者對商超的需求。在大品類上,好特賣覆蓋了食品飲料、美妝護膚、日用清潔、藥品保健、玩具、寵物食品用品。大部分覆蓋了消費者對日常消耗品的需求。當消費者意識到好特賣里的品類能夠足以替代傳統商超的部分功能時,他們自然而然會先行一步前往好特賣購買。

第二種是在大品類下找新鮮小品類。舉個例子,在食品飲料板塊,好特賣會根據時新的消費者需求引進椰子水、雪糕、預制菜等,在銷售占比較為重要的大品類下,找到更多小品類能夠符合驚喜感的標準。

不斷擴充品類,對好特賣來說,最需要解決的是成本問題。如何快速周轉避免積壓,同時能滿足每周上架新產品的需求,好特賣的解決辦法是用買手機制+算法賦能,為驚喜感兜底。

好特賣一共有 100 多名買手,在團隊人員中占比超過 40%。張寧認為,買手不需要十分專業,但是他們要足夠了解年輕人,知道最近的消費新趨勢,有什么“網紅產品”能撬動消費者的新鮮感。

舉個例子,在好特賣開始持續引入盲盒后,小紅書上出現了很多玩家在好特賣體驗“端盒”的快樂。即便不是泡泡瑪特或者其他品牌的核心爆品,但總能戳中好特賣的消費者,甚至有網友希望有人幫忙做代購。

挑到寶藏單品固然重要,但買手還需要考量進購庫存以及產品價格。

據了解,好特賣每年會篩選出約 10 萬個 SKU 進入倉庫,但門店的實際承載能力僅為 1000 多個SKU。在龐大的 SKU 數目下,好特賣無法只依靠買手、店長等人力來高效選品入庫。

產品、價格、庫存,是好特賣能否在售賣驚喜感的同時,成功跑出健康商業模型的關鍵三要素。

基于此,張寧開始擴充內部算法團隊,用 AI 算法和買手相結合。用算法來測算目標商品在基于影響力、價格、效期、公司同類產品庫存水位等多個維度的指標上,給出好特賣能夠接受的價格,如果超出算法提供的價格區間,即便單品再吸引人,買手也無法讓其進入門店貨架。

另外,由于好特賣采取“小批快跑”的采買模式,讓一款產品的周轉率控制在 2-3 周內消化完,但不同門店不同單品的消耗速度并不一致。也就是說,門店之間的產品運營能力更為復雜。

為了能保證產品能夠快速周轉,好特賣借助算法做到“千店千面”。根據不同產品的售價和預期動銷速度,將產品分配至不同門店,讓商品滯銷率盡量維持在 1%以下。

不過,算法+買手賦能,這并非只有好特賣有。折扣店賽道還有另一位勁敵—嗨特購,從創立之初便將自己視為互聯網公司,同樣通過大數據幫助門店進行分析選址和選品。以及培養了強大的買手團隊,為消費者在全球挑到心儀的產品。

可以說,折扣店的商業模式相差無幾。正如嗨特購創始人張強曾說過這么一句話:“我認為不存在絕對的品牌護城河,因為任何品牌今天能做到的事情,其他品牌明天也許就能做到。”

留給好特賣的疑問是,如果在算法+買手上無法構建品牌的核心競爭力,那么,好特賣該如何成為穿越周期的品牌?

不可否認,目前開出千店的好特賣已經成為折扣零售賽道的王者,品牌效應愈發強大的同時,越來越多的消費者逐漸認準好特賣,為驚喜感買單。

未來,好特賣還能做什么為消費者提供驚喜感?

分析師點評

當其他折扣店還在以擴張門店為主要目標時,好特賣更希望找到新的業務模式。

前不久,好特賣正式開啟奧萊業務,在南京開了一家萬平倉儲式折扣倉,除了囊括日常食品、酒飲、家居、鞋服等品類外,甚至在門店內售賣奢侈品。噱頭滿滿的好特賣超級倉開店首日,就涌入了大批消費者踏破門檻想擠進去體驗不一樣的“物超所值”。

更大膽的業務,更新鮮的模式。好特賣的速度就像門店里的員工,永遠在忙不迭地理貨,生怕看見貨架上空蕩蕩。好特賣一直在狂奔,賽道上永遠不缺競爭對手。