文 | 連線Insight 王慧瑩

編輯 | 子夜

新年伊始,阿里再次和新零售告別。

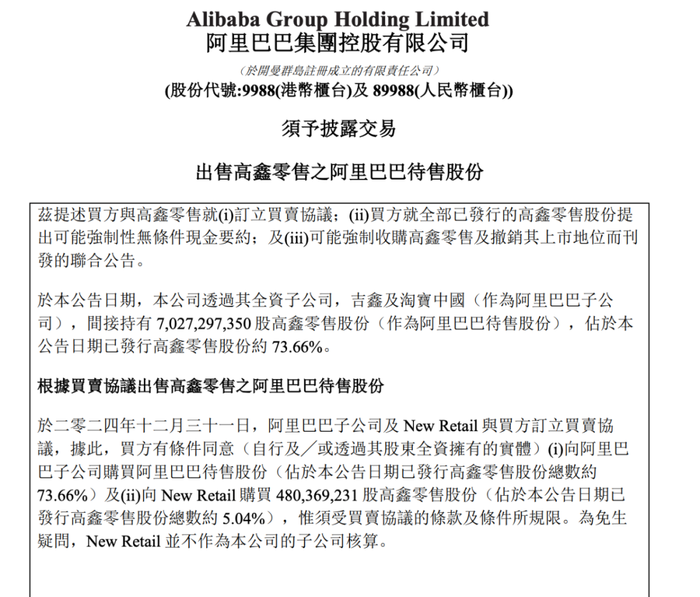

1月1日晚間,阿里巴巴發布公告,宣布子公司及New Retail將出售所持大潤發母公司高鑫零售全部股權,合計占高鑫零售已發行股份總數約78.7%。

這是一場意料之中的出售。2024年9月,高鑫零售停牌,市場上關于阿里出售高鑫零售的傳言不斷。次月,高鑫零售發布公告稱有買家有收購意向。

如今,根據公告,德弘資本將以整體最高1.75港元/股,收購阿里全資子公司吉鑫和淘寶中國及NewRetail所持有的高鑫零售全部股份。

圖源阿里巴巴官網

德弘資本是一家國際性私募股權投資機構。雙方已達成交易,針對待售股份,阿里相關方有權收取最高金額約131.38億港元(約超120億人民幣)。

回顧阿里與高鑫零售的合作,高鑫零售是阿里新零售戰略的一塊“試驗田”。從2017年開始,圍繞阿里新零售戰略,大潤發與盒馬、餓了么、淘寶等業務都進行了深度的合作,大潤發也借此走在傳統賣場轉型的一線。

好景不長,伴隨時代的變化、市場的競爭,雙方的合作并非一路坦途。

一方面,傳統零售受到新業態的沖擊,大潤發的表現乏善可陳,盡管這幾年高鑫零售帶領大潤發進行自救,包括舊門店重構、新業態拓展,但都未能掀起太大水花;另一方面,阿里改革重組,回歸淘寶、AI兩大主業,開始有序退出非核心資產,以此變得更聚焦。

市場前進的浪潮不可逆,告別新零售,對雙方而言或許都是最好的結局。阿里需要為自己減負,聚焦核心電商業務;大潤發需要回歸線下零售,找到更合適的后盾。

傳統零售業已經站在十字路口上,作為曾經的“連鎖超市大王”,大潤發沒有多少時間試錯了。告別新零售,回歸零售本質,探索出一套零售市場的新解法,大潤發才能重生。

01 告別新零售,是阿里和大潤發的最優解?

回看阿里和高鑫零售的故事,牽線的依舊是新零售。

2016年,阿里提出新零售戰略后,次年,阿里便把眼光放到了連鎖商超品牌大潤發身上。

當時的大潤發堪稱“超市之王”,阿里巴巴曾十分看好這項業務,并兩次押注。

2017年11月20日,阿里投入224億港元入股,直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份,每股作價6.5港元;2020年10月,阿里投資280億港元持有了約72%的股份,每股要約價格為8.1港元。

兩次投資,阿里在大潤發身上花了約504億港元。時任阿里CEO張勇曾表示:大潤發因阿里而不同,阿里因大潤發而不同。

2020年二次投資后,阿里直接委派高層入駐高鑫零售。2020年12月22日,時任阿里集團副總裁林小海出任高鑫零售執行董事,并于2021年5月兼任首席執行官。

彼時,阿里提出“多業態全渠道”戰略,試圖通過數字化和組織創新,重塑大潤發競爭力,阿里將其他零售業務的能力賦能到大潤發身上。

比如,阿里將盒馬的懸掛鏈系統引入大潤發門店,數據顯示,門店的訂單處理能力從原來的300單提升至5000單;配送體系上,大潤發使用餓了么旗下的蜂鳥配送服務,有些地區還可以使用盒馬的配送網絡。

更重要的是,阿里推動了大潤發的數字化轉型。

在云計算和大數據技術的支持下,線下,阿里幫助大潤發優化庫存管理,2019年大潤發與天貓超市共享庫存;同時,阿里在大潤發門店投入自助收銀機,提高數字化能力;在線上,阿里通過淘寶、天貓等電商平臺,將大潤發門店接入淘鮮達業務;2021年,大潤發和菜鳥加深合作,以“飛牛拼團”和“驛發購”項目進軍社區團購賽道……

在雙方的預期中,這是個1+1>2的故事。于大潤發而言,阿里這個大樹十分可靠;于阿里而言,憑借大潤發打通線上線下,是個無比性感的新零售故事。

只可惜,結局往往不盡人意。

線上線下聯動的新零售故事未能完全奏效。面對零售大環境的變化,山姆、開市客等會員店占領消費者心智,以大潤發為代表的傳統賣場經營效率下降,大潤發陷入虧損閉店困境,更直接拖累了阿里的業績。

阿里巴巴2024財年第三季度財報顯示,包含高鑫零售、銀泰、盒馬等業務的“所有其他”營收470.23億元,同比下降7%,經調整EBITA同比下降87%。財報中還特意提到高鑫零售,稱營收下降是“供應鏈業務規模縮小及客單價減少導致的高鑫零售收入下降所致”。

實體零售虧損,阿里分拆重組后,重新考慮這類業務的去留。很快,阿里高層明確了“用戶為先、AI驅動”兩大戰略重心,重塑業務戰略優先級,并聚焦核心業務。

像高鑫零售這樣和傳統實體零售相關的業務,它們不是阿里核心聚焦的業務。上個月賣掉銀泰后,此次出售高鑫零售自然是在市場預期中。

相比于銀泰,阿里和高鑫零售的拉扯時間更長。過去一年,高鑫零售被看作是阿里聚焦核心戰略后即將被出售的項目,雙方也都在為這場告別做準備。

如今,終于到了說再見的時候。

對于阿里而言,出售高鑫零售并非一樁“賺錢”的買賣。相比于前兩次共計約504億港元的投資,此次阿里出售高鑫零售,僅作價131.38億港元,虧損了約373億港元。

圖源阿里巴巴官網

阿里在公告中表示,出售事項被認為是阿里巴巴集團將其非核心資產變現的良機,并可利用所得款項更加聚焦于核心業務發展、提升股東回報。

的確,站在現在的節點,阿里聚焦核心的戰略穩扎穩打了一年,新的一年無疑要更加全力以赴尋找增長點。賣掉高鑫零售,阿里不必繼續為其輸血,也能更聚焦,做更重要的事。

告別帶不動的新零售概念,做好自己擅長的事,對雙方而言也許是個最優解。

02 該變的變、該棄的棄,大潤發沒有多少時間繼續試錯

市場都記得大潤發的輝煌。

在傳統大賣場蓬勃發展的年代,大潤發的成績和口碑有目共睹。早在1999年,大潤發就創下240億元的營收業績;到了2009年,大潤發以營收404億元,取代家樂福成為中國大陸市場零售業冠軍。

但時代在變化,受會員超市、社區團購等零售業態擠壓,傳統商超生存壓力越來越大,大賣場賣不動了是事實。

體現到高鑫零售財報上更為直觀。過去五個財年,高鑫零售的營收都處在下滑通道。

其中2022財年(2021年4月1日至2022年3月31日),公司收入881.34億元,同比下降5.3%;歸母凈利潤虧損7.39億,這也是其2011年上市來首次虧損。

盡管在2023財年(2022年4月1日至2023年3月31日)實現了1.09億元的歸母凈利潤,但2024財年半年報(2023年4月1日至2023年9月30日)顯示,其再次由盈轉虧。

更大的壓力還在繼續。2024財年(2023年4月1日至2024年3月31日)的業績數據顯示,高鑫零售收入725.67億元,同比下降13.3%,年內虧損16.68億元。

長達七年的合作,并沒有給雙方帶來預期的增長,大潤發開始意識到,問題可能出現在戰略方向上。

戰略方向的變化勢必伴隨組織的變動。去年三月,面對持續的業績壓力,“阿里人”林小海辭任高鑫零售CEO,新任CEO由“零售老兵”沈輝擔任。

去年8月,沈輝在接受媒體采訪時坦言,大潤發經歷了一些困難,有些地方也確實走偏了。

在沈輝的帶領下,一方面,大潤發放棄了一些資產更重的大賣場模式,開拓中型店讓自身更靈活;另一方面,順應零售市場的時代趨勢,押注會員店模式,培養用戶心智、離消費者更近。

這一思路下,大潤發Super和M會員商店兩大新業態應運而生。前者是大潤發的中型店,從品類、體驗上區別于大賣場、優于大賣場;后者則是對標山姆、開市客的會員店。

大潤發M會員店,圖源M會員店微信公眾號

此前,高鑫零售預計投入12億元進行業務投拓,包括大中型超市的開店和會員店的拓展以及門店設備的更新投資。

另一方面,去年3月初,大潤發集中關閉了多家大賣場門店。對此,大潤發母公司高鑫零售方面回應,公司一切都在正常的運轉當中,大潤發閉店屬于正常的經營調整,“部分改造為2.0門店和M會員商店,部分出于物業到期等原因。”

截至去年9月末,高鑫零售共有466家大賣場、30家中型超市以及6家M會員店,其中大賣場同比減少19家。

可以看到,一路的調整之下,大潤發的思路沒錯。但這期間,也有一些彎路。一方面,大潤發在爭奪線上流量的同時,失去了原本的性價比;另一方面,新業態的轉型過程中,面對中高端會員對高質量和消費體驗的追求,大潤發做得還不夠。

試錯自然是有成本的。大潤發這幾年的營收下滑、業績虧損就是代價,阿里的退出也是代價。

好消息在于,過去半年,高鑫零售同比扭虧為盈。2025財年半年報(2024年4月1日至2024年9月30日)顯示,高鑫零售實現營收347.08億元,同比下降3%,凈利潤1.86億元,同比扭虧為盈。

對大潤發而言,扭虧為盈是好事,但市場競爭激烈也是現實。尤其是經歷多年的虧損,想要恢復元氣,需要很長時間的調整和增長。這個過程中,大潤發經不起太多的試錯和折騰。

03 大潤發需要再扶一把

在當下的零售市場,山姆、胖東來等新行業標桿的成功向市場證明,不是線下零售不行,而是傳統零售和傳統超市商業模式有問題。

一個好的零售樣本,要回歸零售本質,即好商品和低價格。

沈輝也意識到了這一點,他曾提到,要帶領大潤發回歸零售本質,回到大潤發建立的初心和立根之本,重塑價格心智,重回營收增長。

大潤發重回線下零售這個重資產生意的前提,是找到一個能為其輸血的合作對象。

圖源大潤發官方微博

過去一年,正式分道揚鑣之前,阿里一直在為大潤發尋找潛在買家。

2024年3月,市場傳聞阿里將高鑫零售和盒馬打包出售給中糧,但相關方均對這些傳聞予以否認;

2024年10月,高鑫零售曾發布公告,向外界告知有買家有意收購公司股份。所謂的買家是高瓴資本,但最終雙方因價格沒有達成一致而沒能談妥;

2024年11月底,高瓴資本退出高鑫零售收購,私募股權投資機構德弘資本與阿里進行深入談判。

這期間,高鑫零售于2024年9月27日在港交所短暫停止買賣,以待根據公司收購及合并守則發出載有公司內幕消息的公告。

如今,一紙公告塵埃落定,德弘資本將大潤發收入囊中。

在《致大潤發全體員工的信》中,沈輝表示,公司整體經營決策、戰略方向、核心管理層穩定且基本保持不變。德弘團隊是國際性私募股權投資機構,核心團隊曾經主導過很多國內頭部消費及零售領域投資項目,其長期看好公司發展,并與公司在經營、戰略、發展等方面看法高度一致。

換句話說,德弘資本可以為大潤發的改革兜底。

畢竟,在回歸零售的這條路上,大潤發不僅要面臨外部競爭的考驗,還要迎接內部轉型的挑戰。從參考山姆、胖東來等樣本轉型,到從上至下的商品、會員體系調整,再到線下門店的布局開拓,大潤發需要交的學費有很多。

值得注意的是,此次的交易價格是131億港元。之所以是這個定價,一位接近交易的人士告訴36氪,“這個定價的主要考量因素有兩個:一是大潤發資產負債表中的‘資產’,大潤發有很多‘自持物業’,可以計算它當前的重置成本或者叫市場價值,另外還有現金資產;二是估算買家入主之后運營效率提升帶來的業績回升,對應3到5年后的PE水平,再折現到當前的價格。”

從資本角度而言,高鑫零售正處于價值洼地,德弘資本此時接盤比較劃算;從高鑫零售的資產來看,線下門店的物業資產、供應鏈資源、零售生態等都具備不小的價值,可以為德弘資本投資的消費品牌提供更好的貨架協同。

最明顯的還是固定資產。高鑫零售2025財年半年報顯示,大潤發大賣場及中超業態營業面積66%為租賃,34%為自有物業,6家會員店中的4家為自有物業。

大潤發揮手告別昨日,進入新的時代,最在乎的莫過于何時能重獲新生,并回歸“超市之王”的地位。這條路不好走,新的合作伙伴能否講述1+1>2的故事,充滿未知。

“我贏了所有對手,卻輸給了時代;時代拋棄你時,連一聲再見都不會說。”當年,被阿里收購時,大潤發創始人黃明端曾感慨進入了新的時代。

如今,又一個時代已經過去,大潤發也要出發尋找新的出路。