《我的四方履志與情愛》

新行思·生活書店出版有限公司 2024-10

從河邊的草原小鎮到省會蘭州的歌舞團,從廣州的廣告模特到北京的音樂人,張淺潛背著她的小提琴,在世紀之交輾轉中國大地。本書記錄了她幾十年來在路上的經驗:在去演出的路上、在回鄉路上、在搬家的路上、在回家的路上、在去見朋友的路上……也記錄了她充滿活力的情愛歷險,一些清醒的瘋狂,一些痛快的揮手告別。

“我原先是有臉有尾巴有翅膀有感覺的,它們讓我有勇有謀,像一個真正的人。”張淺潛希望她的創作來自生命體驗,所以她總是在迎接生活的改變,她喜歡血淋淋和毫無希望中的激情,因為只有這激情能使她忘記痛苦的人生,令她產生對于生命的耐心和興趣。

張淺潛,音樂人、畫家、作家、模特、演員,她的嗓音醇厚、辨識度高,是一位在理想中實踐自我的歌者,曾發行專輯《靈魂出竅》《張淺潛現場 1997》《心火》,出演由李玉導演的《今年夏天》。

《梨地》

譯林出版社 2025-1

在格魯吉亞的第比利斯城市郊區,大多街道沒有名字,到處都是蘇聯式高層建筑組成的街區,這里沒有什么歷史建筑,沒有噴泉,沒有幾年偉大成就的雕像,在道路盡頭,有一所智障兒童寄宿學校,被當地人稱為“白癡學校”。本書為格魯吉亞電影先鋒、作家型導演娜娜·艾特米什維利的現實題材代表作。講述了發生在特殊學校的故事:十八歲的萊拉是這里最年長的孩子,她盡其所能庇護身邊更小的孩童,特別是九歲的小男孩伊拉克利,希望幫助他順利被收養。在那之后,她會實施一場復仇,繼而逃離這里。

這部作品曾入圍2021年國際布克獎長名單。評委會稱,這是一部關于壓迫和逃離的故事,瞥見了社會對脆弱人群的忽視。

娜娜·艾特米什維利,1978年出生于格魯吉亞第比利斯,作家、電影導演。2013年,她執導的電影《萌動》在第63屆柏林電影節首映,被譽為格魯吉亞新浪潮的前鋒。

《禮物:米沃什詩歌1931-1981》

上海譯文出版社 2024-11

米沃什在1975年的詩中寫道,“一個人的死亡如同一個強大國家的衰落/盡管它曾擁有驍勇的軍隊、將領和預言家/……如今它已孤立無援/……它的使命已被遺忘,語言也已消亡,只有鄉村方言還保存在遠方人跡罕至的山中。”本書匯集波蘭詩人、諾貝爾文學獎得主切斯瓦夫·米沃什1931年至1981年間的詩作,按創作發表的年代,收錄《凍結時期的詩篇》(1933)《拯救》(1945)《白晝之光》(1953)《著魔的古喬》(1965)、《沒有名字的城》(1969)等名篇。

本書與《但是還有書籍:米沃什詩歌1981-2001》共同構成《米沃什詩集》(平裝便攜篇)。在此期間,米沃什見證了諸多歷史事件,也經歷了輾轉移居法國、定居美國的人生遭遇,他的一生見證了歐洲大陸的動蕩,他的詩歌也剖析了當代世界的精神危機。讀者可從詩中感受到強烈的生活氣息和平凡人生的個體性,“說出來的會得到增強/沒有說出的趨于消失/舌頭出賣給了觸覺/我們人類會以溫暖和輕柔而存續/還有小兔、小熊和小貓”。

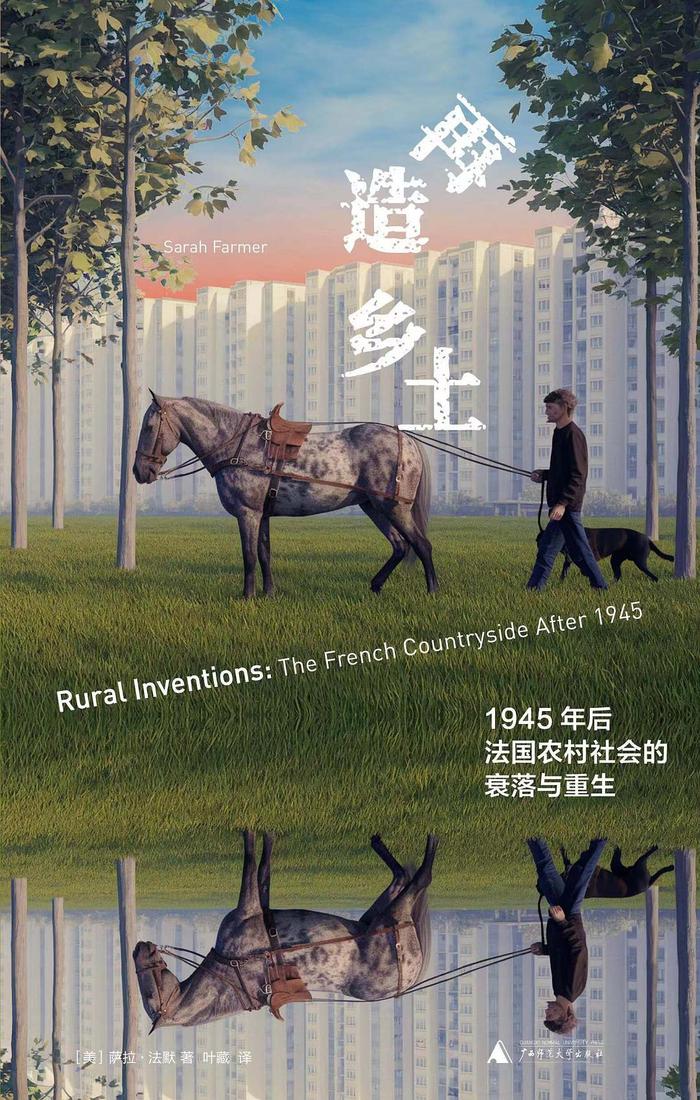

《再造鄉土》

望mountain·廣西師范大學出版社 2024-11

當下大眾對農村的認知正在經歷前所未有的兩極分化。一方認為農村已死,不再值得討論。另一方則強調農村代表淳樸、詩意的生活,保存著城市乃至現代社會已經失落的美德。本書作者、加州大學爾灣分校歷史系教授薩拉·法默指出,這兩種觀點都是對當代農村的誤讀。前者忽視了農民對現代化進程的積極回應,而后者實際建立在城鄉二元論的刻板印象之上,將農村粗暴地等同于“城市生活弊病的反面”,也扼殺了改變的可能——哪怕鄉村再好,也已經不再屬于現代城市中的我們。

對農村的種種塑造,都源于現代人內心的不安與焦慮。作者寫道,以20世紀下半葉法國的“農村熱”為案例,指出在法國城市化進程的同時,農村生活也煥發出創造力:年輕農民、新左翼烏托邦主義者、以農村為“第二家園”的城市居民和致力于建設“新農村”的生態學家,都在重塑法國的經濟和文化景觀,這為法國的現代化提供了不同的可能性。

《治愈黑暗》

猴面包樹工作室·上海文藝出版社 2024-9

抑郁癥是一種持續的情緒低落,還是一系列的癥狀?它可以通過單一的診斷來表達,還是實際上指的是多種精神障礙?現在有或將來會有更科學的治療方法嗎?在尋找這些問題的答案的過程中,萊利發現了抑郁癥的研究理論和治療方法的歷史。萊利為英國科普撰稿人,文章見于《新科學人》《BBC科學聚焦》等雜志,自2016年起為抑郁癥所困,對于各種藥物及療法均有嘗試,由此產生了對抑郁癥概念及治療史的興趣。

抑郁好似是一種人人皆有的精神設定,然而患病的原因卻千差萬別,本書從基因、神經遞質、健康、創傷、飲食等方式進行了探索。也從現代精神病學的奠基人埃米爾·克雷佩林與西格蒙德·弗洛伊德寫起,揭示出歷史中人們應對抑郁癥的治療手段:從催吐、放血、催眠、夢境解析到正念冥想、抽搐療法、電休克療法不一而足。

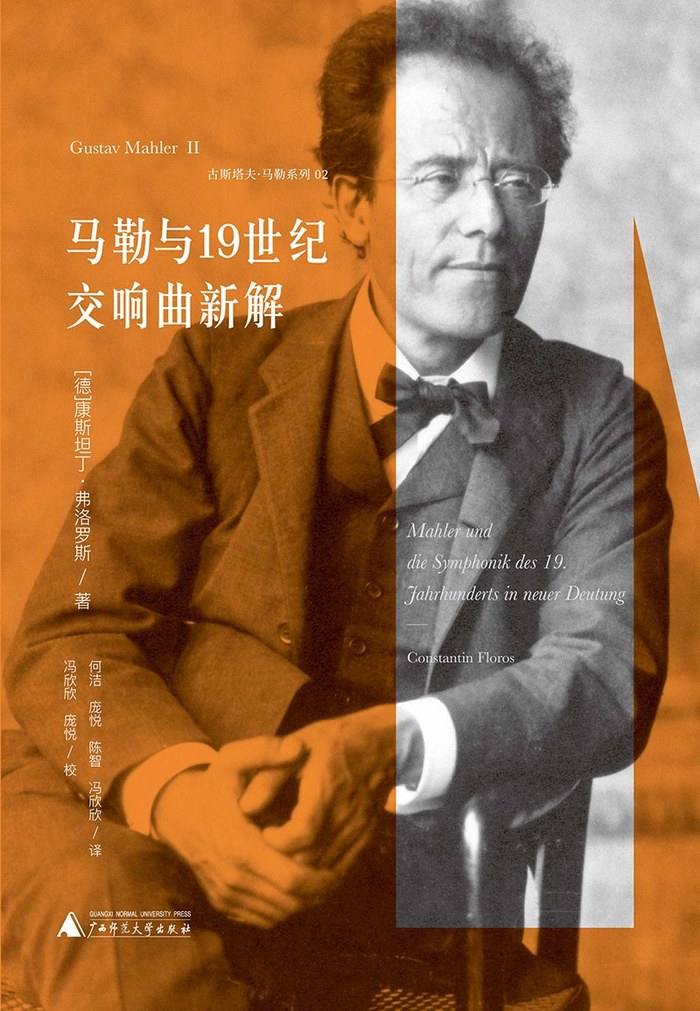

《馬勒與19世紀交響曲新解》

廣西師范大學出版社 2024-10

19世紀是交響樂的黃金時代,作為重要的晚期浪漫主義作曲家,馬勒在交響曲領域展現的創造力堪稱時代的藝術輝煌。近年來人們發現,對音樂作品僅作技術分析是遠遠不夠的。本書解讀了馬勒與19世紀交響曲的多重關系,將馬勒的交響曲創作與貝多芬、舒伯特、布魯克納、瓦格納、柏遼茲、李斯特等人的作品展開比較分析,揭示了馬勒交響曲的創作方法、思想及其藝術觀念的來源,考察了馬勒音樂中涉及贊歌、贊美詩、葬禮音樂、田園曲的應用,也展現了自然與鳥鳴、呼叫與嘆息、夜晚和睡眠等藝術手法。

作為弗洛羅斯馬勒研究的“三部曲”之一,本書如武漢音樂學院教授彭志敏所說,不僅分析了馬勒的作曲技術、體裁形式、標題內容,也探討了思想史、接受史、象征史等內容。本書令讀者了解馬勒時代的交響樂受到個人經歷和音樂以外的各方面的影響,而這種影響比人們認為的要深遠得多,不僅柏遼茲、李斯特如此,布魯克納、馬勒也是如此。本書作者為德國音樂學家,漢堡大學特聘教授。

《我不在意人類的失敗》

博集天卷·湖南文藝出版社 2024-10

現代歐洲哲學家齊奧朗,以格言體的形式和對痛苦磨難、虛無主義等問題的思考著稱,他延續了克爾凱郭爾、尼采、維特根斯坦為代表的哲學傳統,對蘇珊·桑塔格、塞繆爾·貝克特等作家也有深刻影響。代表作有《在絕望之癲》《眼淚與圣徒》等。本書中,《散步是最有益的運動》《我不在意人類的失敗》兩篇內容來自齊奧朗從未公開發表過的手稿,此次出版為首度面世。格言體就像解藥,齊奧朗寫道,“我寫下的所有格言,都是我為自己求來的小藥片,藥到病除。”

齊奧朗目光所及,從自己居住的巴黎,忽而落到拜倫棲居的萊芒湖畔,甚至遠達中國的五臺山;所談話題從耶穌基督到佛教禪宗,從天真的天才莫扎特到漂泊無依的尤利西斯,從幸福的定義到自由的可能。本書插圖的作者為法國畫家帕特里斯·雷捷,畫風線條清晰、色彩明快,其常年為英國文學雜志《文學評論》等多家國際性文學和哲學雜志繪制插圖。

《敦煌初見時》

大方·中信出版集團 2024-12

本書是一部敦煌壁畫復原藝術精選珍藏集。由非遺傳承人史敦宇與其父母——第一代敦煌工作者史葦湘、歐陽琳合著:兩代人跨越七十年用112幅復原精品,重現敦煌壁畫初成之時的面貌。本書涵蓋敦煌壁畫中具有藝術價值和人文價值的六大主題:故事畫、經變畫、樂舞飛天、世俗生活、供養人圖、敦煌遺畫(特別收錄流失海外的藏經洞畫作復原圖19幅)每幅作品均配以文字,解說畫中故事、文化內涵,此外,書中還專文介紹了壁畫復原藝術的技藝及其對于保護、研究和傳播敦煌藝術的意義,以及作者和父母兩代人在敦煌的故事。

史葦湘是敦煌研究院名譽院長樊錦詩在敦煌學習石窟藝術的入門老師,如樊錦詩所說,“他(史老師)對每一個石窟,每一處壁畫了然于心,如數家珍。他們伉儷二人把一生的青春和熱血都貢獻給了敦煌藝術研究事業,為這一領域做出了不可磨滅的貢獻。”