文|鳳凰WEEKLY財經 凱斯

編輯|閆如意

中產,大概是全世界最“分裂”的群體。比如中產最新三件套之一——智能手表,就在一些人口中是“美麗廢物”,在一些人心中是“電子母親”。最近,我遠在老家的發小,購置了一塊智能手表。并不是他主動向九百公里外的我炫耀了手腕上的新玩具,而是我從他每天刷屏的運動數據上看出了端倪。

是的,沒有哪個朋友能抵擋“圓環”的誘惑,忍住不達成智能手表的殷殷期待。恨它的,覺得這是對自己的數字綁架;愛它的,則將智能手表視作某種溫柔的電子保姆。手表一戴,那一行行的阿拉伯數字和一張張的生理折線圖,將人類的愛恨與悲喜牢牢拿捏。

有多少中產,被智能手表狠狠“拿捏”

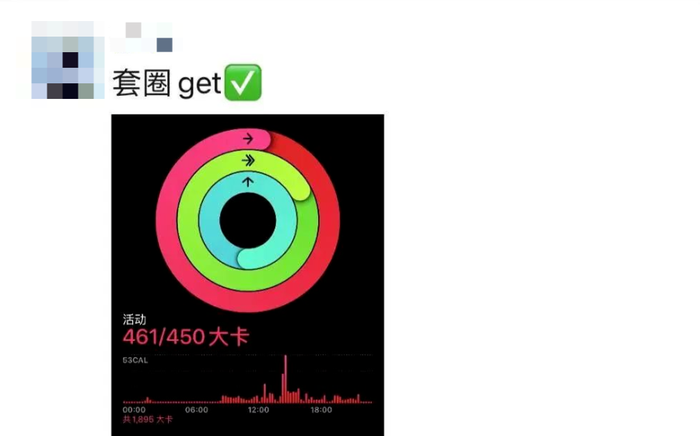

對不少智能手表的用戶而言,“圓環”是每日的必修課。外圈的卡路里消耗環,中間的鍛煉時間環,內圈的站立時間環,每天一睜眼,只有把這三環圓全了,這一天才算圓滿了。這不僅是出于健康考慮。更重要的是,每當三環圓滿,這貼心的“電子母親”會在你的手腕上綻放一朵電子呲花,作為健康生活的獎勵。誰能抵擋一朵電子煙花的誘惑?!

為了看到三環合圈之后放的“賽博煙火”,人們展現出了前所未有的意志力。有人會深夜從床上驚起,0點前緊急做一組站立體操;有人則化身“甩臂機器”,一大早就在客廳里一圈圈走,只為能快點完成今日的任務量。而比手腕上的呲花更有成就感的,是一張全勤的滿環記錄。

為了實現這一宛如強迫癥般的“壯舉”,在出差、經期、生病或是很多不適合“圓環”的日子里,大家便想出了各種野路子:有人把運動的項目改成了釣魚;有人靠喝酒來欺騙監測蒙混過關;甚至有大聰明還妄圖操縱時間——在設置頁面里把日期調成昨天......

原本是靠“圓環”來提醒運動,結果變成了用運動來滿足“圓環”:“我仿佛一只電子驢,那三個環就是我每天要拉的三塊磨盤。”

不追求圓環的朋友,也總能找到屬于自己的電子磨盤。

跑步的朋友,要用軌跡記錄軟件。在地圖上畫一個愛心、跑個小人,有創意和毅力的朋友,甚至可以跑出個小動畫,每一步都值得被看見。

打羽毛球的朋友,也有專為羽毛球設計的應用。在一局結束后給出你揮拍的平均次數速度、擊球和殺球次數、正手和反手的比例等一系列指標,甚至還能生成你專屬的“戰力五維圖”,將你揮灑的汗水完全可視化:“我今天的揮拍曲線真的好漂亮。”

戴上手表,曾經看不到的努力,就變成了可量化的數據。訓練的時間、運動的距離、配速、心率、燃掉的大卡數......諸多指標勾勒出人們為了身材和健康的全部付出。籠統的“活動到位”,就進化成了精準的“數據達標”。

跑步的目的是要讓攝氧量達標,游泳的質量則要看配速如何。就算啥也不干,也會時不時地看一下自己的站立靜息心率,并間歇性陷入自我懷疑:“我這個數值正常嗎?”在手腕上套上監測儀器后,運動的意義便被量化成了屏幕上的折線圖。有人會用各種奇怪的角度將手表和拳擊手套強行組合,只為了能生產出一組可信的出拳參數;也有人會在游泳的時候,冒險帶手機下水,就是為了能更準確繪制出自己在水中的浮動路線。

如果在跑步的時候偶然發現軌跡記錄中斷了,或是出水后發現手表沒電關機,那么運動者就很容易產生一種燃脂層面的“存在主義危機”:

“如果手表不能記錄,那我這次不就是白鍛煉了嗎?”

用做題家心態戴表

都說智能手表是“電子保姆”,這保姆的工作時間當然不止在運動時。我的同事小k,最近愛上了向手表尋求“標準答案”:他每天起床第一件事就是查看睡眠數據,就算本身休息得不錯,一看顯示深度睡眠時間短,瞬間就感到疲憊襲來;被甲方的“我不知道哪不對但就覺得不太對”氣到心梗,結果看手表顯示壓力指數不高,立刻開始自我懷疑;跟另一半吵架吵到正酣,也會猛地把表盤懟到她的面前,展示自己此刻飆升的心率。

他甚至在手表上下載了情緒監測APP。成功解鎖了“在跟甲方客戶握手時手表綠光閃動、屏幕亮起、并顯示‘壓力爆表’”的成就。

當一切都可以被明確量化,生活也就仿佛有了所謂的標準答案。一種“賽博做題家”的心態油然而生。HRV必須是高的,睡眠必須是深度的,運動心率必須是達標的,圓環必須是合上的。

“競爭”更是在所難免。有網友在社交平臺曬自己每天的運動數據,評論區便自動吸引來大量前來一決高下的同好:運動成果截圖,搭配上諸如“看看我這個怎么樣”的文案,讓原本每天用來自律的打卡,成了一場自動匹配的競賽。

看看誰的配速更優秀,看看哪位的卡路里消耗更多……甚至還有人會比誰的深度睡眠時間更短、更“慘”,在奇怪的地方展現出了強烈的勝負心。

并且,不論成績如何,都會遇到他人猛烈的質疑。若是你跑步的配速遙遙領先,會喜提老手的銳評:“不可能,我是一個XX年的跑者,除非你當著我的面跑一回。”而稍顯休閑的配速,則會被老手評價為“配速都這樣了還有什么意義”。

當然,也有人會在評論區告訴你:“鍛煉是自己的事兒,不要管別人怎么說。”安慰話語的后面,往往是他今天剛跑的成績。

質疑的人多了,便有人開始向外尋找歸因:不是我曬的數據太離譜,而是運動手表監測功能太模糊。在運動手表的社群轉一轉,你就會聽到一些流傳在用戶之間的傳說:“XX家的品牌會主動送你公里數,XX型號的手表會偷偷吞卡路里。”有時候配速遇到了瓶頸,努力了半天,發現突破的方法不是增強體魄,而是換一塊新表。

而不同運動手表在數值上對生理狀況的不同詮釋,也讓某些用戶在某些時候,無法透過數據去認清自己:“我昨晚的睡眠時間,到底該信蘋果還是信小米?”戴上運動手表,人就變成了數字的奴隸;可摘了運動手表,突如其來的自由卻又令人難以適應。

沒有了每日的運動督促,沒有了對于久坐和飲水的提醒,少了這個逼死強迫癥的“電子陪練”,生活還真的失去了某些推力。于是,大家不但心甘情愿地套上了健康的枷鎖。還打算將這種“聽手表安排”的生活方式,推及到他們的父母一輩。

智能手表,一種「盡孝神器」

直到小k回一趟家,才發現智能手表的精準用戶,其實是爹媽。到家第二天吃飯時,k爸突然假裝不經意地看著他手腕上的表:“手表不錯,最近你李叔孩子也給他買了塊,據說能接微信電話,還能測健康。”小k當即心領神會下單。

手表到貨后,還沒等配對完成,k爸就戴著手腕上的手表出了門。人前人后溜達一圈,誰問都是“孩子不懂節約硬要買”,社交價值拉滿。更重要的是,小k回到北京后,一向不愛聽醫生話的k爸,開始日日往群里分享自己的健康和運動數據了。

實際上,哪怕父母不主動分享,小k也能收到他關心的信息。原本,小k手表的跌倒報警功能,雖然也曾經觸發過幾次,但對他而言更多是一種“科技溫度“的展現。

而佩戴者換成了爸媽,之前看似小題大做的提醒,就成了他最需要在第一時間所獲知的信息。小k甚至有意將跌倒后發送求助短信的條件,設置得極其寬松。

曾經被視作電子鐐銬的數據,放在父母身上,就成了重要的參考數值。社交媒體上,還有網友通過手表察覺到了父母有房顫的跡象,進而帶他們去醫院做更系統的檢查。

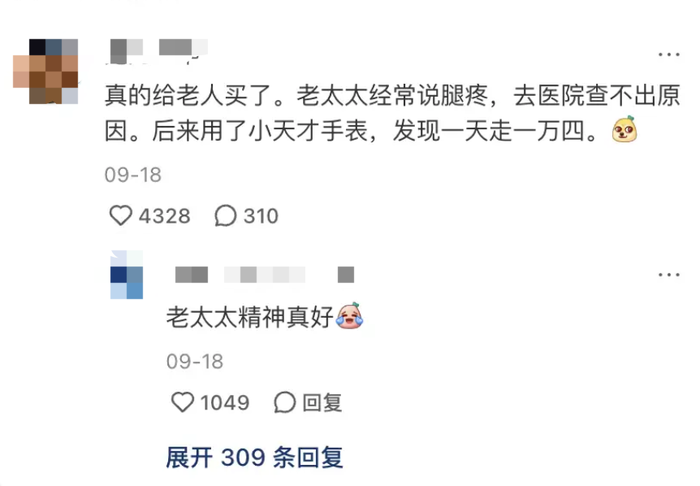

有人在蛛絲馬跡的數據中,找到了“未解之謎”的答案。

看到父母的脈搏和血氧都在正常的范疇,看到老人定位始終沒有走出他們所設下的電子圍欄,人們感到一種難得的安心。

比起更專業但也更有異物感的皮下植入,以及更垂直但也更突兀的掛脖定位器,一塊有電子屏幕的手表顯然能更大程度地避免老人要“承認自己日漸老去”的羞恥感。據說,Apple Watch最初被設計出來的定位是一款能夠“擺脫對手機依賴”的時尚單品。

但產品推出后,制作團隊收到了大量的信件,人們描述著這塊手表如何讓他們收獲好身材和規律的,甚至在關鍵時刻救了他們的命。由此,智能手表便開始和健康深度捆綁,并最終演化成了今天的形態。給爸媽買了智能手表后,小k的家庭群前所未有地活躍起來。他們聊昨晚的睡眠、今早的體重、爸媽偶然發現的手表新功能,相互監督“圓環”。

這些在表盤上跳動的指標,這些具象生理狀況的參數,成了他們為數不多可以坐下來聊一聊的共同語言。都說智能手表是一種“電子平權”設備。這上下不超過1萬差價的腕間飾品,抹平了人與人之間一塊昂貴手表能看出的資產鴻溝。而如今,這種精巧的穿戴設備有了更有溫度的作用。它不僅抹平了財富的鴻溝,更跨越了代際的隔閡。這也許就是科技發展的意義。