界面新聞記者 | 張熹瓏

12月的澳門分外熱鬧。國旗和區旗錯落懸掛,圣誕節和新年慶祝裝飾相間布置。游客停留在大三巴、官也街等熱門景點,打卡慶賀回歸25周年的藝術裝置。

2024年12月20日是澳門回歸25周年的日子。過去25年,澳門社會經濟發生了翻天覆地的變化。自1999年回歸以來,澳門GDP從519億澳門元增長到4000億以上,以13.41萬美元的人均GDP位居全球第二、亞洲第一的最富裕地區。

澳門與廣州、香港、深圳并列為粵港澳大灣區四大中心城市。但不同于港深、廣佛已成為拉動全國經濟的火車頭,澳門尚未帶動珠江口西岸的珠海、中山、江門等城市形成經濟增長極。

一方面,澳門經濟體量與港、深、廣差距明顯,澳門2019年GDP約人民幣3800億元,相當于珠三角九市的中等水平,與珠海大體相當。另一方面,澳門經濟長期以來以博彩業為支柱行業,難以形成外溢作用。

但隨著疫情后澳門加大推動經濟多元的力度,以及珠海、中山等地向澳人澳企拋出橄欖枝,澳門產業結構單一、經濟抗風險能力弱的情況,也迎來了轉機。

經濟多元必須向前走、沒有退路

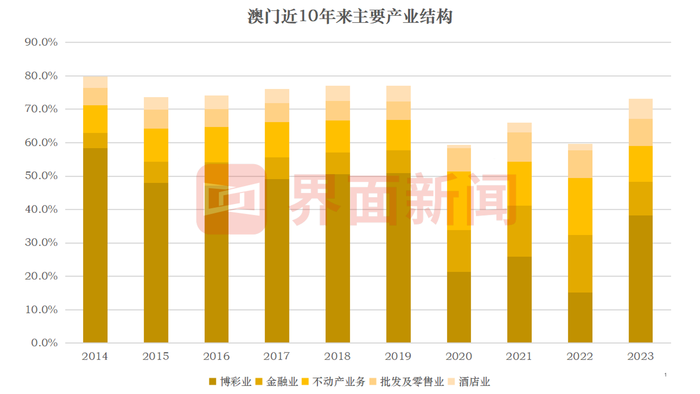

自上世紀九十年代至今,澳門經濟均由服務業主導,其中以博彩業“一業獨大”。尤其是2002年,澳門開放博彩專營權后引入大量投資,博彩業野蠻擴張,行業增加值占GDP比重一度高達63%。

重度依賴博彩收入的后果是,大大增加了經濟體系過度集中于單一行業的風險。

2020年,疫情暴發。面對這一黑天鵝事件,“東方拉斯維加斯”不堪一擊。2020年,澳門入境旅客按年下跌85.0%,直接導致博彩毛收入下滑79.2%,拖累本地生產總值實質下跌54.0%。

據澳門統計暨普查局數據,2020-2022年,澳門博彩業、酒店業及飲食業、批發及零售業的產業增加值總額均顯著波動,三年均值較2019年分別下滑79.8%、69.0%和32.4%。

2022年,澳門博彩及博彩中介業在產業結構中的比重(15.2%)首次被金融業(17.2%)及不動產業務(17.1%)超越。但這一改變僅為疫情特殊期間的異常波動,并不意味澳門產業結構得到改善。

事實上,澳門很久以前就意識到經濟多元的必要性。2001年,澳門提出“以博彩旅游業為龍頭,以服務業為主體,其他行業協調發展”的經濟發展定位;2003年,提出“突出重點、兼顧多元”的產業結構調整思路;2006年,明確以“適度多元化”作為未來經濟發展定位。

為了反映澳門經濟多元發展的情況,澳門統計暨普查局在2015年開始編寫《澳門經濟適度多元發展統計指標體系》,將會展產業、金融業、中醫藥產業、文化產業列為四個新興產業。

口號喊了多年,并無太大改變。界面新聞統計發現,直至2019年,博彩業在澳門產業中的比重仍超過50%;與之形成對比的,是四個新興產業增加值總額比重不到9%。

“澳門是個彈丸之地,土地、空間、人才等條件限制了經濟多元化。本地人口僅60多萬,無論是人才供應還是形成市場,都遠遠不夠。”中山大學嶺南學院經濟學系教授林江告訴界面新聞。

林江舉例指,大健康與中醫藥產業是澳門產業發展的重點賽道之一,澳門大學中華醫藥研究院一直在尋求科研成果轉化的途徑,但苦于沒有產業化的環境:“澳門缺乏規模化的藥廠,生產都成了問題。人口體量不大,難以支撐足夠大的市場,機構尋找臨床試驗人群也存在難度。”

疫情沖擊成為澳門推進產業多元的催化劑,政府層面也在近年有了實質性舉措。2023年11月,澳門公布首個全面系統的產業發展規劃《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃(2024-2028年)》,提出“1+4”經濟適度多元發展策略,“1”即建設世界旅游休閑中心,“4”包括大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等四大重點產業。

另外,澳門《2023年財政年度施政報告》內確定了非博彩行業GDP比重為60%的目標。

澳門第六任行政長官岑浩輝近期表示:“旅游、博彩業在發展過程中有的時候失序發展、野蠻擴張,擠占了各方面的人力、社會資源,甚至影響年輕人選擇就業、職業發展,對澳門的長遠發展不利。經濟多元必須向前走、沒有退路。”

在內地尋找飛地

在內地尋找飛地,變相拓充發展空間,是近年澳門的發展策略。

在澳門回歸首個十年,國家決定開發建設橫琴新區,為澳門產業多元發展創造條件;在第二個十年,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發,珠海橫琴同深圳前海、廣州南沙一起構成大灣區三個重大開發建設平臺。

2021年9月,中共中央、國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》,提出橫琴經濟運行由澳門主導,建設橫琴粵澳深度合作區,助推澳門實現產業適度多元,發展實業、解決就業。

橫琴是珠海市面積最大的海島,與澳門一水之隔,重點發展科技研發和高端制造、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿及現代金融四大類產業。

張昊任在去年將公司從北京遷到了橫琴,是橫琴最早引進的機器人企業之一,探索“澳門研發+橫琴轉化”模式。張昊任是土生土長的澳門人,曾在澳門衛生局工作,在2018年成立了真健康醫療科技有限公司,專注手術機器人的研發。

真健康(廣東橫琴)醫療科技有限公司公共事務總監李冀釗告訴界面新聞,橫琴的支持體現在幾方面:2023年8月,橫琴合作區成立產業投資基金,公司成為首個吃螃蟹的企業,拿到3000萬元股權投資;今年1月,橫琴合作區執委會舉辦第三屆橫琴國際科技創新創業大賽,張昊任和團隊獲得成長組一等獎,贏得5000萬元獎金。這些資金都為長周期研發下的創新提供了支持。

橫琴目前已建有橫琴國際科技創新中心、橫琴澳門青年創業谷等創新平臺載體。截至11月,橫琴已累計培育孵化澳門項目815個。

澳門大學、澳門科技大學產學研示范基地以及澳門4個國家重點實驗室分部落戶橫琴,構建“澳門研發+橫琴轉化”創新鏈條,開展高校科技成果的轉化及產業化。

澳門大學校長宋永華在11月參加大灣區科學論壇時提到,澳門產業單一,學校科技比例很少,在有關部門的支持下將在橫琴再建一個科技校區,設立醫學院、信息學院和高等研究院等,使澳門大學體量和學科布局更上一層樓。

今年,澳珠科技創新集群首次進入《2024年全球創新指數》百強榜單,成為大灣區第二個入選的集群,按人口密度評估,位列全球第82名、全國第20名。

另一種合作來自“橫琴生產+澳門監制”,已誕生了首個藥品——“馬交牌千里追風油”。這款藥品來自澳邦制藥。澳邦制藥在2017年落戶橫琴的粵澳合作中醫藥科技產業園,此前在澳門發展了近10年。

像澳邦制藥一樣實現“橫琴生產+澳門監制”的企業越來越多。截至2024年5月,共有三家企業的七款產品提交了標志使用申請,所涉產品涵蓋中成藥、大健康食品等澳門特色優勢產品。

沒有太多歷史包袱,改起來更快

金融業,是澳門經濟多元化的另一個突破口。

2022年底,澳門特區政府批準設立滴灌通澳交所。滴灌通澳交所與港交所在香港的法律地位類似,為法定交易所,受到澳門金融監管條例的條款監管,監管機構為澳門金融管理局。

作為自由港,澳門在發展金融方面有著天然的優勢,金融體系穩定、監管環境良好,擁有極低稅收政策以及無外匯管制。

但澳門缺乏中央銀行,也沒有證券、金融期貨、商品期貨交易所等現代意義上的非銀行類金融市場。

滴灌通創始人李小加此前接受界面新聞采訪時曾提到,澳門的金融業幾乎是一張白紙,但這也成為澳門發展金融的優勢:“由于沒有太多歷史包袱,本身金融沉淀不多,因此改起來也沒有很大的制約和牽扯,可以比較大膽地創新。”

滴灌通創造了一種全新的資產類別,即每日收入分成。澳交所正式運營后,實現聯通中國境內資產和境外資金的關鍵閉環。截至三季度末,滴灌通累計以自有資金投資1.3萬家門店,覆蓋全國200多城市。到2023年底,累計投資44億人民幣。

李小加提到,交易所之所以能在澳門取得牌照,也跟澳門博彩產業及稅收模式有關,“澳門當局很理解這種新型方式,因為澳門政府就是從博彩業收入中收取稅項,相當于也是一種每日收入分成。進行溝通時,監管機構很熟悉這種收入模式。”

傳統金融發展成熟的市場如香港、新加坡等,都設有《證券法》對投資產品進行監管。但每日收入分成憑證(DRO)作為新的投資產品,沒有現存的法規去監管。而澳門金管局在法例上容許其監管銀行及“其他金融機構”,從政策上為滴灌通落地提供了可能性。

李小加認為,澳門對傳統金融存量的依賴很少,又有既往產業的經驗,兩方面疊加,有可能成為澳門金融彎道超車的優勢,“這幾年澳門從上至下都有一種開足馬力、想多元化的氛圍。”

澳門在2015年底首次提出發展特色金融產業戰略,以財富管理、債券市場和數字金融為三大支柱。2021年,金融業躍升成為澳門第二大產業,占整體行業增加值總額的比重,由2019年的6.9%擴大至2021年的15.4%。

現代金融業具備用地少、新開發難度小、附加價值高、賺取利潤快的特點,也適合空間不足的澳門。

另一個優勢在于,對比其他行業,金融業能更好地抵御外圍變動。2022年,在經濟收縮情況下,澳門金融業收益仍保持增長,較2019年增長19.5%至467.5億澳門元。