文 | 青眼

近日,央媒詳細曝光了假貨化妝品進入網紅直播間的全過程。這意味著,直播間售假的遮羞布再一次被掀開。對此,有業內人士告訴青眼:“確實就是這樣的流程,很多人可能一直用的化妝品都是假貨。”

那么,假冒化妝品到底是如何進入網紅直播間的呢?

“往大城市發真貨,往小城市發假貨”

近日,據中央廣播電視總臺《央視頻》官方賬號報道,上海警方破獲了一起利用直播和電商平臺銷售假冒化妝品的案件。報道顯示,當前兩名主要犯罪嫌疑人李某、林某因涉嫌假冒注冊商標罪已被抓獲。值得一提的是,該案不僅揭開了“直播間假貨”不為人知的另一面,也曝光了假貨化妝品進入網紅直播間的全過程。

據報道披露,涉案人員起初意在通過網絡直播銷售防曬霜產品。在確定品牌后,決定銷售該品牌的假冒防曬霜產品。其中,涉案人員李某在面對民警審問時表示,事成的第一步是找到渠道,并能夠買到正品的假包裝盒,從而足以以假亂真。“確定貨源后,我們就以經銷商的名義,通過正規渠道申請,拿到了該品牌產品的短期銷售許可。”李某稱。

針對案件本身,該防曬霜品牌的法務總監告訴媒體,“兩位涉事人員從我們公司拿到三個月的授權,以及買了一萬元左右的防曬霜,當時稱是用于銷售的。”對于申請授權的目的,據報道披露,往后主播在直播時,會把授權證書給觀眾或潛在消費者看,用以混淆視聽,暗示產品有授權、是正品。

除此之外,央媒的報道還顯示,兩位涉事人員在獲得品牌方授權后,在短視頻平臺新開了一家網店,用于上架產品鏈接。而為快速幫店鋪推流,兩位涉事人員找到某網絡直播公司選品負責人徐某,并表示愿意與對方利潤五五分。至此,這批假貨化妝品順利進入了網紅直播間。

據悉,該網絡直播公司旗下有一知名千萬粉絲網紅,該網紅在直播間對外宣稱,這些防曬霜產品是從官方渠道發貨,可保證產品質量。

由此可見,銷售渠道、品牌授權、網紅帶貨,是假貨化妝品進入網紅直播間的必備三要素。據悉,該網絡直播公司的達人共開啟了兩場直播,這期間,網紅主播共賣出了兩萬支防曬霜。由于貨品數量不夠,林某、李某二人從假貨渠道方采購了7000支假貨,占比達35%。與此同時,青眼注意到,為降低假貨被識別的風險,該作案團伙采取真假混賣的方式發貨。據央視頻報道,相關涉案人員面對民警審問時表示:“當時的想法是,防曬霜真假混賣,有授權,不會出什么問題。往大城市發真貨,往小城市發假貨。”

截自《央視頻》報道

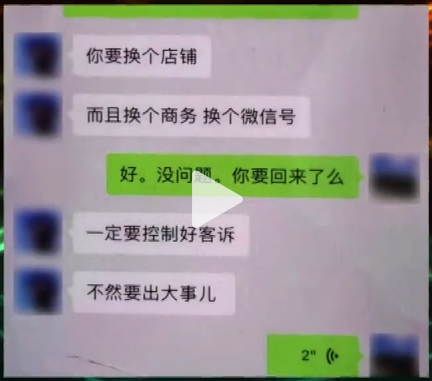

值得一提的是,在規避監管風險方面,該涉案團伙則采用了“分散作案”的方法。一方面,兩位涉事人員通過層層轉賬收款,從奶奶轉給媽媽、轉給阿姨、再轉給本人;另一方面,第二場直播后,面對大量的退貨和差評和品牌方的投訴,上述網絡直播公司商務徐某曾指導兩位涉事人員如何逃避執法部門的打擊,包括下架全部產品鏈接,迅速關店、換微信、換對接商務。

截自《央視頻》報道

央視頻的報道還披露,該銷售假貨化妝品的涉案團伙擁有完整的運營鏈條且呈極為分散:在廣東安排兩名客服人員負責日常維護,從上海將極度相似的包裝財報運到廣東潮州,之后將包裝材料和防曬霜的膏體進行拼裝,再統一發送到位于山東的倉庫儲存。而林某和李某則常駐浙江杭州,負責協調直播,并遙控指揮犯罪團伙從倉庫發貨。

不難看出,該團伙的活動范圍遍布全國多個省市。據報道顯示,目前犯罪嫌疑人李某、林某因涉嫌假冒注冊商標罪已被依法刑事拘留,其余人員因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪已被依法采取刑事強制措施。

假貨成本與售價間相差10-20倍據國家市場監督管理總局公布的統計數據顯示,2023年,全國12315平臺接收網購投訴舉報1261.1萬件,占投訴舉報總量的56.1%,平臺接收直播帶貨投訴舉報同比增長52.5%。此外,直播帶貨投訴舉報量逐年上升,5年間增幅高達47.1倍,主要問題集中在購買到假冒、“三無”產品、貨不對板、售后維權困難等。

“很多人可能一直用的化妝品都是假貨,這很可悲。”一位不愿具名的資深業內人士如是告訴青眼。

那么,為何假冒化妝品在直播間屢見不鮮?

不少業內人士對此表示,“根本原因在于成本低、利潤高、監管松。”據青眼不完全統計發現,近年來,執法部門已公布了多起化妝品大型制假售假案件,從中可以看出假貨化妝品成本和售價間的差額之大,其利潤之高。

典型如,今年7月,重慶南岸警方曾對外公布,一跨省制售假冒化妝品的犯罪團伙自2022年以來,以每支(盒)20元至40元不等的價格購進假冒知名品牌化妝品,售價達200元至400元,成本與售價間相差10-20倍。

“假貨制造成本低,利潤回報率高,即使以正品的對折價格對外銷售也能掙錢,這使得不少假貨制造商鋌而走險。”上述資深業內人士表示。

與此同時,電商渠道的快速變化加大了監管強度,也讓假貨制造商鉆了空子。以渠道監管為例,某工廠負責人告訴青眼:“此前的假貨制造商只能在線下開店銷售,跑得了和尚跑不了廟。但如今線上渠道的商家通常打一炮換一槍,大大增加了打擊難度。”

此外,假貨包裝的高度成熟,也成為假貨泛濫的原因之一。香港國際商業發展委員會顧問鄒斌告訴青眼,此前某國際知名品牌在一次打假行動中發現,一批價值超60萬美元(約合人民幣434.77萬元)的假冒口紅,其口紅管的生產方竟出自該品牌的正品生產工廠。“假貨制造商在買下該國際品牌的同款口紅管后,將其送至一地下工廠進行燙金、灌裝、填充。而工廠老板稱對訂單的用途并不知曉,以為是公模。”

“這些地下工廠的規模往往很小,五六人到十幾人不等,且多設在農村地區。由于對方位置隱秘,加上村內的地方保護主義,使得找到對方制假的難度增加了不少。”鄒斌表示。由此可見,地下灌裝工廠隱蔽不易發現,也是假貨盛行的另一層原因。

減少直播間假貨仍需多方合力事實上,面對網絡直播間假貨盛行現狀,監管部門已然在政策層面“重拳”出擊。例如,今年4月,市場監管總局印發《“守護知識產權”專項執法行動實施方案》,在全國開展為期兩年的專項行動;到行動層面,今年以來,全國公安機關集中偵破了一批利用“直播帶貨”、“網購平臺”等渠道制假售假犯罪案件,截至目前共破獲相關案件1900余起。

具體到直播平臺經營者方面,今年7月,國務院頒布的《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例》正式施行,其中提到,“直播營銷平臺經營者應當建立健全消費者權益保護制度,明確消費爭議解決機制。發生消費爭議的,直播營銷平臺經營者應當根據消費者的要求提供直播間運營者、直播營銷人員相關信息以及相關經營活動記錄等必要信息。”

這意味著,消費者若在直播間買到假貨,主播或將承擔連帶責任,也就是“權責到人,誰銷售誰負責”。彼時,曾有業內人士告訴青眼,“該條例將倒逼團隊在選品階段更嚴謹認真。”

此外,今年9月,市場監管總局舉行《電子商務平臺經營者提升知識產權保護水平自律公約》(下稱《自律公約》)集中簽約活動,要求淘天集團、拼多多、抖音等電商平臺建立便捷、暢通的維權解答通道。

在此背景下,打擊假冒侵權商品成為平臺監管的重中之重。根據《2023年淘寶直播安全合規治理報告》顯示,淘寶2023年假貨治理直播間超10000場,清退主播約600人;視頻號在2023年處理了售假直播間7.7萬余個,處罰了主播 2.5 萬余名;抖音則表示,其IP Pro投訴處理平臺從2021年上線以來,為超過5萬名權利人和8萬份的知識產權備案資質提供了維權服務。

與此同時,品牌也會與監管部門合作,聯合打假。以某國際品牌為例,其曾經的中國區負責人告訴青眼,該品牌初入中國市場時,聯合律師、工商、執法大隊,組建了一支專業的打假團隊,深入農村打假,找到了對方的藏身窩點。據其透露,該品牌曾每年投入4000萬港幣的市場費用,其中20%就用于打假,約1000萬元-2000萬元。

再如今年10月,資生堂(中國)投資有限公司以擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識糾紛為由,將多個法律主體告上法庭,該訴訟即涉及資生堂旗下屢被“仿冒”的知名防曬品牌安熱沙(詳見青眼此前報道《索賠300萬!資生堂狀告多家化妝品公司》)。

此外,某新銳國貨品牌創始人告訴青眼,其從監管部門處獲悉,針對直播帶貨假貨問題,相關部門仍在持續調研,但未來或將重點解決以下問題:一,管理并規范新渠道制假售假;二,對直播、達播行業進行規范性監管;三,進一步保障消費者權益。

不難看出,在平臺、監管部門、品牌方的合力之下,直播間售假、虛假宣傳及營銷手段打擦邊球等直播亂象將受到遏制。這也標志著,直播帶貨的“草莽時代”已經結束,未來必將朝著高質量發展。