文 | 首席人物觀 江岳

01 模糊且平靜

與泡泡瑪特門店展現出的強烈風格不同,這家潮玩公司年輕的創始人王寧,在公眾輿論場是個缺乏標簽的人。

甚至可以說是模糊。

人們會因為雷軍的魅力而去購入一部小米的新款手機甚至是汽車,但你很難想象,有人會因為喜歡王寧而去泡泡瑪特消費幾十塊錢。那些家里有一柜子泡泡瑪特玩偶的忠實粉絲,也未必知道“王寧”是誰。

很長一段時間里,王寧在資本市場的存在感也不強。2016年,當京城創投圈在為ofo創始人戴威與金沙江朱嘯虎20分鐘見面敲定投資的故事而興奮,摩拜單車在5個月內完成6輪融資,估值迅速超過10億美元,王寧拿到的劇本還是各種閉門羹。

熱鬧是他們的,王寧的泡泡瑪特什么都沒有。

那段時間,王寧每天的工作內容就是見投資人,從一天見兩個投資人變成一天見20個。“他總是拖著長長的PPT告訴投資者自己要做中國的萬代或美泰,但每次都是乘興而來,敗興而歸”,一篇報道這樣形容。

一位投資人甚至在聽完王寧對泡泡瑪特的未來規劃后當面質問他:“這么千載難逢的機會怎么會輪到你們呢?”

沒辦法,相比那些由清北畢業生和海歸人士組成的閃著金光的創業團隊,王寧團隊太不起眼。沒聽說過的大學,沒在大廠鍍過金,做的是看起來與互聯網關系不大的傳統賣貨生意,怎么看,都不像能干出一番大事業的。

然而,2020年12月11日,33歲的王寧站在了港交所的那面銅鑼前。

當天,泡泡瑪特新股認購超356倍,市值很快突破1000億港幣,成為當年最耀眼的明星股。這是2016年多數資本寵兒未能抵達的遠方。比如戴威就在ofo欠債高達20億之后遠走美國,留下無數用戶排隊500年等待退回押金。

更多遺憾屬于那些錯過的人。

泡泡瑪特上市前,公司只拿到八九千萬元的融資。這是個什么概念呢?摩拜單車在2017年拿到的融資超過9億美元;與泡泡瑪特同年上市的蛋殼公寓,上市前通過7輪融資獲得近60億元。

上市后,媒體梳理泡泡瑪特的投資人名單發現,其中除了紅杉資本中國基金從早期的股東手中接手了一些公司股份,沒有一家有名的大基金。《一場中國大基金的集體失手》很快在業內傳開。

當然,偏見與質疑并沒有因為泡泡瑪特的上市而消散。2022年10月,泡泡瑪特股價到達最低點,相比最高點跌幅高達91%。圍繞盲盒經濟、IP能力、海外表現等話題,泡泡瑪特被持續抨擊。

“沒什么波瀾”,2個月后,他在與晚點LatePost的訪談中談到股價變化,“我自己錢夠用,股價是一個大勢的問題,擔心也沒什么意義。大家都覺得我越來越平靜了。”同樣,當泡泡瑪特股價持續上漲,并在今年10月重回千億港元市值時,王寧也依然平靜。

平靜一直是王寧的特質。當然在不喜歡他的人眼里也可能是乏味。

“王寧身上有一種‘超出年齡’的安靜思考特質,”蜂巧資本的創始人屠錚曾這樣評價過王寧,與王寧見過兩次后,他便決定投資泡泡瑪特。

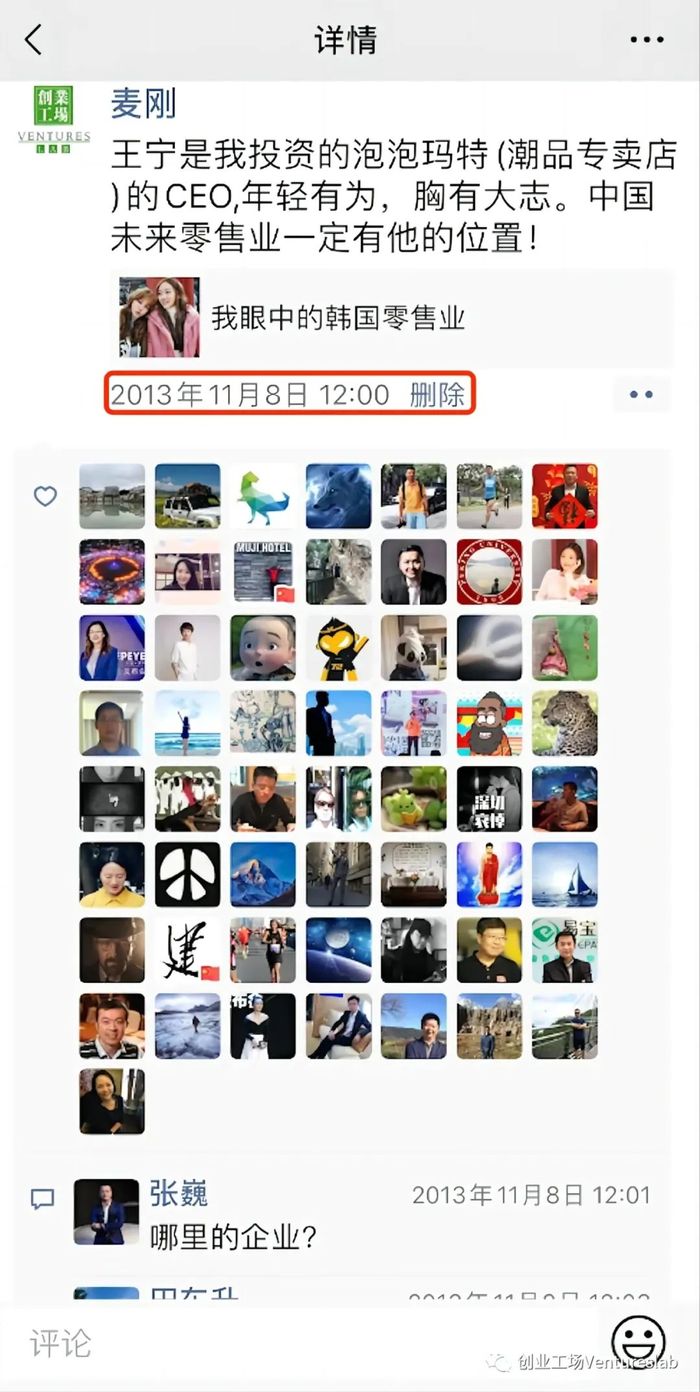

天使投資人麥剛也有過類似的評價。他最初并沒有被泡泡瑪特的商業模式所打動,但王寧擁有一種在他看來難得的“從容、淡定、干凈和不忽悠”(的感覺),遂決定入伙,在2012年成為了泡泡瑪特的第一位投資人。

當然,這個快速決策過程在王寧講來是另外一個版本:缺少戲劇張力,但務實。

當時泡泡瑪特團隊還租住在北京一套兩室一廳的民宅里辦公,麥剛來了兩趟,第三天就簽合同了。在王寧看來,麥剛迅速決策的原因主要有兩個:1、泡泡瑪特當時的估值相對互聯網行業來說太便宜了,“對他來說不算錢”;2、麥剛花1個小時聽團隊講完他們從大學開始干過的事情,對團隊靠譜程度就有了判斷。

即使跳上同一艘船,創業者與投資者的視角也總是存在差異。某種程度上,這是由身份決定的必然。

02 務實者與意外的紅利

王寧出生在生意人家庭。這或許能解釋他身上務實特質的一部分來源。

他不太擅長講故事,更別提“畫餅”。

泡泡瑪特曾經為IPO晚會制作過一支關于創業十年的紀錄片,請專業團隊來拍,但王寧對剪輯版不滿意,便安排團隊直接用過往拍攝的素材做了支短片,包括王寧團隊在大學擺攤賣DVD、開格子鋪,到坐火車來北京開第一家門店,再慢慢壯大的過程。

其中很多畫面粗糙隨意,王寧還留過殺馬特的造型,顯然不管是拍攝者還是被拍者,都沒有想到這些鏡頭會派上今日的用場。

但王寧把這支視頻當作公司的精神圖騰,它比任何華麗高級的專業詞藻更能解釋泡泡瑪特這家公司,解釋《福布斯》對王寧的那句評價:本榜單有史以來最年輕的一位白手起家創始人。——那是2024年7月,王寧第一次入選《福布斯》“2024中國最佳CEO”榜單,《福布斯》中文版把他的照片放在雜志封面。

王寧相信,自己在2009年來北京拿2000元的月薪,從一個沒有人脈的普通北漂開始,一點點奮斗,這個過程會激勵到很多人。

當然,跳出成功者的回看視角,客觀來說,若以2016年找到MOLLY為節點,泡泡瑪特前半段的故事,缺少激蕩人心的張力。

與那些一開始就立志做出偉大公司的創業者不同,王寧最初的愿景很簡單:上班沒意思,還是做生意吧。

他賣掉大學期間做起來的格子鋪,變成在北京開店的啟動資金,又以最低成本的方式找人:用大學一起搞事情的原班人馬。

“我們還是要做一件自己的事情”,現任泡泡瑪特獨立董事的劉冉是王寧大學社團的師妹,畢業一年后,她開始每天接到王寧電話,喊她來北京一起創業。最后,抱著“大家一起做點想做的事情,做成就做成,做不成就再回去”的想法,她加入了。

盡管泡泡瑪特在2010年就開出第一家賣雜貨的門店,但這支團隊一直到2013年才接觸到SKU的概念——之前更像是草臺班子在光腳跑步。2014年,王寧進入北大MBA,在這里為泡泡瑪特找到了首席運營官司德、首席財務官楊鏡冰、樂園負責人胡健、國際業務總裁文德一。

順利組建起這支陪伴他至今的高管隊伍,王寧或許還得感謝時代。

2014年創業潮興起,這些年輕人也愿意放棄安穩工作,去一家沒有名氣、錢也不多的公司。司德回憶,當時泡泡瑪特的模式還是進貨-賣貨,批發年輕人喜歡的東西再賣出去,毛利不高,毫無特點。如果說有什么吸引人之處,或許就是王寧本人的創始人氣質和吸引力。

就這樣,一位務實的創始人,在一個冒險家精神流行的短暫時代里,吃到了紅利。

2015年年底,泡泡瑪特決定做潮玩,2016年1月開始接觸MOLLY設計師,4月簽署合同,7月在線上售賣,8月鋪到線下,并持續加量。在此后約2年時間里,泡泡瑪特都相當謹慎,兩條腿走路,一邊賣潮玩,一邊做傳統外采品類。

“(專注)潮玩是慢慢試出來的結果,不是一個被精心設計好的過程”,司德談到,砍掉外采業務的過程花了好幾年。王寧的性格不是破釜沉舟式的,他比較穩,習慣在試的過程中不斷調整想法,試明白后,再投入更多的人、時間和錢。

當然,盡管泡泡瑪特在這套做法上取得了成功,但它不一定適用于所有創業團隊。先慢慢試,看似是控制了失敗風險,但它押上了時間成本,如果反復試再反復放棄,更是對團隊心智與資金的雙重挑戰。

王寧是幸運的。

他曾經這樣形容泡泡瑪特之于潮玩行業的意義:我們誤打誤撞把這個行業給點燃了。但在他看來,成功也是一種必然,即使不在潮玩,也可能是其他類目。

“坦白講,我常說我們是典型的想做A,但做成了B,后來在C上成功,有可能在D上變得偉大。”

在他看來,成功與做什么事情關系沒那么大,更重要是人。“只要我們這個團隊還在,一直在成長,一直在學習,就沒有問題,我們會根據世界的變化去改變。”

03 快與慢

泡泡瑪特在上海恒隆商場開業的那一天,王寧專門發了一條朋友圈。對于他來說,這是一件意義重大的事情。

很長一段時間里,恒隆被他稱作是“另一個世界”。

大學畢業那一年,王寧曾到上海找工作,面試時被面試公司要求穿西服。沒有西服的王寧誤打誤撞的進入了恒隆商場,彼時的他不知道恒隆是一個什么級別的商場,也不認識商場里的任何一個品牌,只覺得每一件商品牌上的數字離自己很遙遠。

“我連一條領帶都買不起”。

多年之后,泡泡瑪特把店開到了倫敦,開到了盧浮宮的旁邊,而王寧也成為“那個世界”里的新貴。

白手起家的故事之所以風靡全世界,在于它的稀缺性,以及過程中各種艱難帶來的戲劇力。但成為故事主角的王寧,似乎無法提供過于豐富的故事腳本。他不喜歡渲染艱難、狂歡等一切強烈的情緒和細節。上市路演時,投資人問起他過去幾年遺憾的事情,他說沒有,因為想做的事情都去嘗試了。

從根本上,泡泡瑪特不是一家由愛好驅動的公司,王寧不是一個愛好廣泛、對潮玩文化著迷的人。他也不怎么玩游戲,一次請來米哈游公司的老板開會討論,十幾分鐘聽到二十多個自己沒聽過的詞語時,他放棄了。

但從另外一個角度看,或許正是王寧這種專注于經營本身的人,才能把泡泡瑪特帶到今天的位置。

今年上半年,泡泡瑪特在中國內地累計注冊會員總數達到了3893萬人,相比上市時實現超5倍增長,國外會員注冊量也超過100萬,集團實現營收45.58億元人民幣,同比增長62.0%。

與此同時,泡泡瑪特的增長神話還在持續,預計2024年第三季度整體營收同比增長120%-125%,其中中國內地收益同比增長55%-60%,中國港澳臺及海外地區收益同比增長440%-445%,并且今年公司預計營收會突破100億元。

如果要總結方法論,泡泡瑪特的員工們大概都可以快速說出那句:尊重時間,尊重經營。

這是王寧大概在2013年時候就提出的理念。那是泡泡瑪特拿到天使投資的第二年。后來泡泡瑪特的業務不斷挑戰,但這句理念沒有變過。

泡泡瑪特也成為一家做決策快、做事慢的公司。

出海業務便是典型。

韓國人文德一也是王寧在北大MBA的同學,在2018年,也就是他39歲那年,辭掉韓國大公司CJ的工作,加入泡泡瑪特,出任國際業務總裁。入職當天,讓他意外的除了臨時工位,還有王寧歡迎他時的一句話:

“希望在3-5年內海外業務能夠占到公司營收的50%。”

這是此前完全沒有商量過的目標,文德一一度以為老板只是在開玩笑。畢竟當時泡泡瑪特的海外業務極少,他到崗之后才設立部門,一切從零開始。

幾年之后,這個看似遙遠的目標卻真的實現了。如今,在海外門店數占集團總門店數的22%,員工人數占全球員工總數17%的情況下,泡泡瑪特的海外收入占到總收入的50%。

其中,曼谷最火爆的門店月銷售額相當于國內10個門店平均銷售額總和,海外消費力甚至可以反哺國內門店,很多外國游客來中國旅行,會選擇在泡泡瑪特購買伴手禮。

在全球化業務上,泡泡瑪特同樣保守。其門店擴張速度始終保持在一年20家左右,截至目前尚未出現過一例虧損門店,并且海外細分市場的GM(各個國家市場的一號位)截至目前沒有出現過一例離職的。

04 被仰望者的孤獨

2012年拿到天使投資人麥剛的200萬之后,王寧簽完合同出門給爸爸打電話:“爸,從今天開始你孩子就是千萬富翁了,因為我持有的股份價值1000萬了。”

如今,單純的財務數據已經不是王寧最看重的東西。他開始更多關注與思考“道”。

他試圖用peace、love、enjoy和celebrate這四個詞語,形容泡泡瑪特希望保持的狀態。

——這樣的表述顯然并不好懂。于是,他在與李翔的對談中努力解釋:peace就像看海、看森林時的內心平靜,love是在海邊咖啡館的快樂,enjoy是在海邊酒吧吃晚餐,而celebrate就像你把所有的朋友請到自己的生日派對上。

在王寧看來,公司在enjoy的階段停滯住了,應該往celebrate的感覺上再靠靠。它更很容易讓人產生消費欲望,比如迪士尼樂園就有celebrate的氛圍。

這段思考的靈感,源于他在歐洲出差時聽到的一個詞:celebrate life。他當時就被打動了,那是更高維度的生活態度。

王寧曾在內部分享過一張照片,那是他走在法國一條普通的大街上,看到天橋底下有很多流浪漢,他們沒有家,只能在橋底下搭帳篷,但他們仍會花時間用一些花花草草來裝飾那個帳篷。

“人生應該是這樣的。”他想。他希望在未來的某一天,所有的人都可以去追求精神上的消費,大家會花大量的時間去博物館、美術館,去聽音樂會,看歌劇。

2008年時,21歲的王寧與一塊“創業路”的路牌拍了張姿勢略顯僵硬的合影。他當時的心愿或許只是想跟同學一起,好好經營格子鋪。

后來,他走上更加寬廣又遍布荊棘的創業路,在互聯網浪潮之中,他沒有被流量裹挾,而是去仔細研究店員應該站著還是坐著,音樂分貝應該是60還是70,最終,他按照自己的節奏,把一門不被好看的生意做到了全球,實現了“用一個平凡人的故事去激勵他人”的心愿。

十幾年里,創業環境在變,泡泡瑪特的模式在變,但王寧身邊始終圍繞著熟悉的人。或許在他看來,這是整個創業故事中他最珍惜的部分。

但即便如此,他或許還是很難徹底擺脫創業者的孤單。

劉冉熟悉王寧在大學時留著殺馬特發型、穿oversize衣服的一面,她感慨:我覺得他挺孤獨的,越來越孤獨了。公司越成功,在內部敢直接與王寧聊天、反饋意見的人越少。這是職務帶給他的天然威嚴感。劉冉不得不提醒他注意,說話時不要習慣性皺眉,這會讓下面的人不敢隨便說話。

很難說這種改變從何時開始,可能是他站在港交所敲鐘時,可能是他登上《福布斯》中文版封面時,可能是業績起飛的泡泡瑪特頻頻成為話題時。整個過程中,王寧或許沒變,他的經營理念與處事風格也沒變,只因為他成為那個被仰望的人,外界對他的看法也變了。

當然,變化與參差本來就是這個世界的常態。

泡泡瑪特10周年紀錄片開頭處的字幕是這樣寫的:

生活可能不會想你想象的那么好,

但也不會像你想象的那么糟,

我們的脆弱和堅強都超乎了自己的想象……

在疫情、上市等背景下,這段話或許在2020年擊中過很多人的心,甚至傳遞過信心。但同樣的人,在2024再看到這幾行字,感受或許就復雜很多了。