界面新聞記者 | 黃景源

界面新聞編輯 | 彭朋

2024年諾貝爾物理學獎和化學獎授予了人工智能相關研究,AI與基礎科學的融合及研究方向隨即引發熱議。

科學智能是一個新興的跨學科研究領域,致力于融合AI與領域科學。一方面將AI技術應用于具體領域的科學研究(AI for Science),另一方面是將領域學科知識用于AI算法和架構的理解和改進(Science for AI)。

隨著大量數據的快速積累和文獻的爆炸式增長,人類科學家自身的信息處理能力達到極限。如何將AI運用于垂直的科學領域研究,加速科學發現,擴展科研邊界,是AI for Science的核心主題?

11月11日,在2024科學智能創新論壇現場,復旦大學、上智院等聯合發布了系列突破性的垂直領域科學大模型,涵蓋氣候科學、藥物研發、基因組研究、生命流體力學等領域。

其中,Planet Intelligence @ Climate是中國首個自主研發的氣候科學大語言模型,專注于解決專業氣候問題,將為氣候研究人員、國際氣候談判和政策制定提供智能支持,助力中國綠色低碳發展。

“女媧”系列生命科學大模型由復旦大學與上智院共同研發。其中,生物結構大模型支持蛋白質與抗體藥物開發,能為癌癥免疫治療和重大疾病治療提供助力。其核心功能將逐步開放,為學術界和產業界提供支持、搭建合作生態。

基因導航大模型,結合圖神經網絡和調控關系知識圖譜,提升了基因調控預測的精度,將為精準醫療和疾病基因研究提供重要支持。據悉,該大模型將首先開放基因調控關系圖譜和預測接口,然后逐步完善功能。

生命流體大模型則以全球最大器官流體力學數據庫為基礎,大幅提升流體模擬效率,助力腦動脈血液流動等疾病機制研究。據悉,該大模型未來將開放模型功能,推動對如動脈硬化、血栓和腫瘤微環境變化等疾病的發病機制的研究。

論壇現場還發布了“科學智能前沿觀察”,該項觀察總結了科學智能領域十大前沿方向。

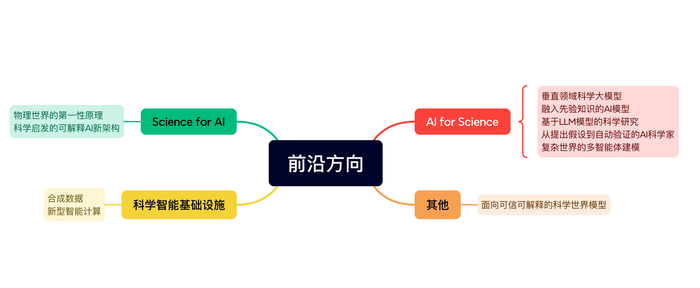

上海科學智能研究院(下稱“上智院“)院長、復旦大學浩清特聘教授漆遠表示,“科學智能前沿觀察”涵蓋AI for Science、Science for AI和科學智能基礎設施三個維度。

十大前沿方向包括垂直領域科學大模型、融入先驗知識的AI模型、基于LLM模型的科學研究、從提出假設到自動驗證的AI科學家、復雜世界的多智能體建模、物理世界的第一性原理、科學啟發的可解釋AI新架構、合成數據、新型智能計算以及面向可信可解釋的科學世界模型。

漆遠指出,未來,AI在科學研究中逐步走向核心地位,將極大加速和擴展科學研究的效率和能力邊界;另一方面,科學啟發的AI也將成為實現AGI的重要支撐,下一個AI領域的里程碑很可能來自Science的啟發。

在人工智能產業及大模型領域的布局,上海走在全國前列。2023年上海人工智能產業規模已超3800億元,擁有規上企業348家,產業人才25萬。截至目前,全國已經有188款大模型完成備案,上海共34款。

人工智能大模型取決于三大要素:算力、算法、語料。上海市經信委副主任張宏韜表示,算力方面,上海已建成一批大規模算力集群。語料方面,上海創建上海市語料平臺公司,已經實現原始數據約100Pb、語料成品輸出27Pb的初步成果。大模型方面,上海打造了包括伏羲、女媧、白玉蘭等多款大模型。

張宏韜透露,上海將完善AI for Science全產業布局。持續布局專用算力基礎設施,加快提升市級智能算力公共服務平臺能力;同時聯合相關高校成立不同領域、不同行業的科學智能公司;支持各高校、各單位繼續強化基礎科研能力,加快在生物醫藥、集成電路、新材料等基礎科學和產業應用上形成重大突破。