文 | 游戲茶館

如果說《崩壞3rd》《原神》與《崩壞:星穹鐵道》(以下簡稱《崩3》《原》《鐵》)分別證明了米哈游的技術、美術與內容實力;成本控制與項目管理能力;IP再造以及跨類型產品生產能力,幾乎每一款都不斷刷新著這個以2D橫板射擊游戲起家廠商的外界認知。

那么,今年七月上線、備受大眾期待的米家新作《絕區零》卻似乎沒能為米哈游帶來新的跨越。

雖然如此,但這款上線72小時便拿下5000萬全球下載量的產品,其商業表現絕不能用“失敗”二字概括,據七麥數據,《絕區零》無疑是是暢銷榜TOP20的常客。

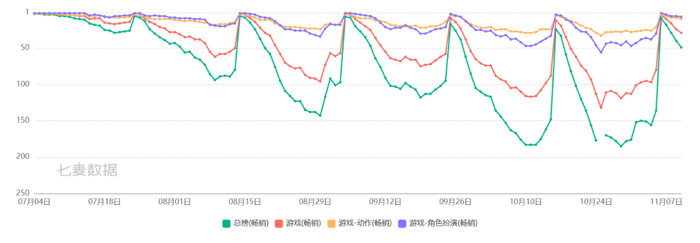

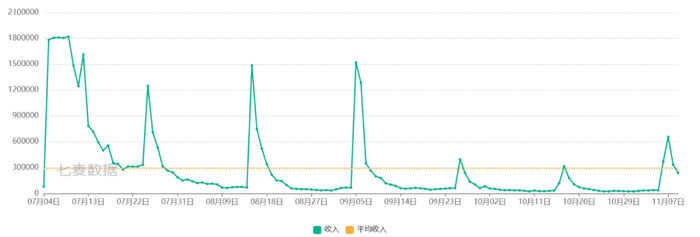

《絕區零》上線以來,國區暢銷榜與營收曲線

不過,結合榜單與營收曲線來看,《絕區零》數據的峰值值落確實差顯得有些大,而在這些曲線起伏之下,我們不可忽視的是,作為一款跨端動作游戲,《絕區零》的主要陣地PC與主機平臺的流水還占據了不小的份額,這些平臺基本都是黑箱,難以統計數據,再者,《絕區零》的海外尤其日韓地區排名都相當靠前,七七八八相合,整體營收應該還算健康。

可以說比《原》《鐵》不足,但比通常產品有余。

另一方面,在基本享受與《原》《鐵》一致宣發資源(如版本前瞻PV、角色PV、角色展示、角色EP為主的連續拳)的情況下,《絕區零》的宣發聲量與現今成績必然是不太匹配的。

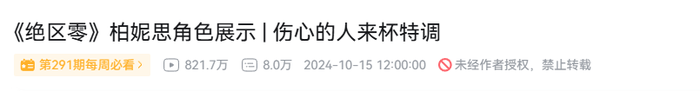

哪怕《絕區零》也曾憑借與《鐵》中“睡蕉小猴”類似魔性風格的1.2下半角色“柏妮思”中英日韓四語角色展示小范圍出圈過,但整體來看,這個米哈游的“小妹”,也確實沒有再現與《原》《鐵》比肩的輝煌。

是什么導致了這一點?

是因為專武、命座、圣遺物的米游傳統框架使其最為核心的角色付費與養成體驗與《原》《鐵》極為同質化?是因為其主打的戰斗系統落入了彈閃反交互、三人輪切的窠臼?是因為起到內容填充作用的“走格子”玩法那“甲之蜜糖,乙之砒霜”的不斷爭議?

不論如何,上述這種種問題,都像是一把把厚重的枷鎖,鉗制著《絕區零》一騎絕塵的美術風格與獨領風騷的視覺設計。

有人說,《絕區零》終于讓玩家“去魅”米哈游,也有人說,《絕區零》就像米哈游商業路上的的一次“跛腳”,那么,開服四月后,《絕區零》到底現狀如何?

01 優化雖漫漫,前路卻未明

上線以來,《絕區零》經歷過非常多的爭議,概括地說,至今的版本更新,就是一場持續四個月的“漫長優化”,但我體驗下來,總有著制作組迷失在自己搭建的迷宮中的既視感。

優化的量,的確非常龐大,制作組為游戲進行了UI布局調整、模型渲染調優;1.1版本加入了取消連攜技設定,將重要的輪切選擇權交還給玩家;1.2版本刪去了時間限制玩家行為的類JPRG糟粕、新增部分角色可作為操控角色站場等等優化項目。

現在玩家可以直接取消連攜技

時間切換與非戰斗期抽取角色站場也已實現

這些優化項的確讓游戲體驗相比開服好了不少,不過其中不少問題問題早該在公測之前平衡、處理好,或許是項目那邊確實不太好分辨“玩家的聲音”或是因成本問題趕期上架,它們還是留到了公測。

而說到備受爭議的“走格子”玩法,在多個版本的迭代中,“走格子”玩法比重被大幅減弱,1.2版本甚至出現了戰斗任務與走格子任務22:1的數量比,并且,制作組為全部的日常玩法提供了即時戰斗版本。

左上角的紅黃球分別代表走格子任務和戰斗任務收集數

這一方面讓《絕區零》進一步向純戰斗游戲靠攏,另一方面也帶來了一個問題,即玩法與敘事的割裂。

以防有人不了解,“走格子”這個類戰棋的玩法,在《絕區零》世界觀設定中是由玩家扮演的主角兄妹參與故事的具象表現,承擔著主要的劇情敘事和探索功能,也是玩家與所抽取角色產生關聯的場域。

“走格子”玩法被大量刪去后,玩家在敘事中的成分自然也被稀釋了,與抽取角色產生關聯的場景被剝奪,人物關系推進的邏輯鏈條也難以通暢。

雖然制作組在后續版本推出了諸如模擬經營的補充玩法以及將部分主角戲份轉化為CG與條漫播片的設置,但是也導致了近來《絕區零》中,主角劇情表現力的極大疲軟,進一步使得《絕區零》很難擁有堪比《原》《鐵》那般的敘事沉浸感。

以我個人體驗來講,我甚至覺得在1.1以后的劇情中,主角“空洞向導”的身份起碼在觀感上算是可有可無,因為原先玩家“帶領故事角色前往目的地”的唯一職能,在對話或CG中被一筆帶過了。

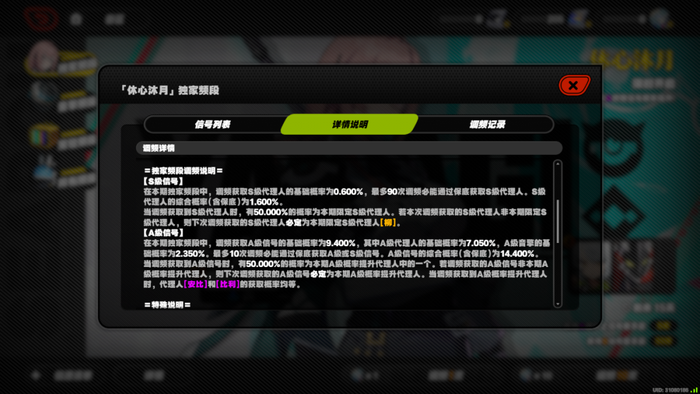

伴隨而來的,就是《絕區零》的角色塑造建立于角色本身獨立敘事的特征,1.1版本新加入的可抽取角色獨立玩法“獨家視界”便是典型例子。

需要承認的是,米哈游人物塑造的功力依然可圈可點,如1.1主推角色“簡·杜”的獨家視界就結合無間道風格,讓簡雙面間諜、四星角色“賽斯”新人警察的形象躍然紙上。

在前不久的11月6號,《絕區零》新更新的1.3版本,UP角色“月城柳”的獨家視界“虛擬殺機”同樣繼承了米家游戲敘事的圭臬,熱血、溫情,補充高人氣角色“星見雅”人物弧光的同時,讓“月城柳”天才堆里努力的普通人、照顧大家的溫柔姐姐人設呼之欲出。

但問題就在于,全部劇情幾乎沒有玩家的參與,角色們自己在數個戰斗關卡中,處理完了整個事件。其實按照設定,主角家里有神級AI、又有類似黑客的特質,將玩家設置為這個發生在虛擬世界危機的破局點也未嘗不可,只可惜沒有。

而且,1.3版本作為一個非主線版本,除了上述角色獨立劇情外,沒有敘事性更新,我想這也是《絕區零》產能不足的一個表征,總之,玩家角色在一個大版本敘事參與度寥寥實在不常見。

自制作組選擇減弱“走格子”玩法比重以來,玩家參與度弱化、與虛擬角色情感鏈接不足是《絕區零》不爭的事實,這對于二次元游戲以賣卡為驅動的商業模式不可謂不是問題。

當然如我一般將常自己置于客體、僅從旁觀者視角依然能夠感受到角色魅力并愿意為角色付費的人肯定不在少數,但要帶來如《原》芙寧娜、《鐵》流螢一般的公眾認可,目前的《絕區零》應該是做不到的。

制作人振宇曾在采訪時表示:“在制作ZZZ時,我們故意避免強調任何核心價值觀,轉而選擇展示一群在后啟示錄時代陷入困境的‘普通’人。”

但是普通不代表透明,還是希望《絕區零》能在不日,為玩家帶來些許高光表現吧。

而針對“走格子”本身,我本以為,制作組的調整方向是優化棋盤事件與設計,讓走格子在不顯冗長的同時提升趣味,讓這個《絕區零》的核心玩法進一步契合系統,更好地增加玩家的沉浸感,未成想制作組直接進行了簡單明快的一刀切。

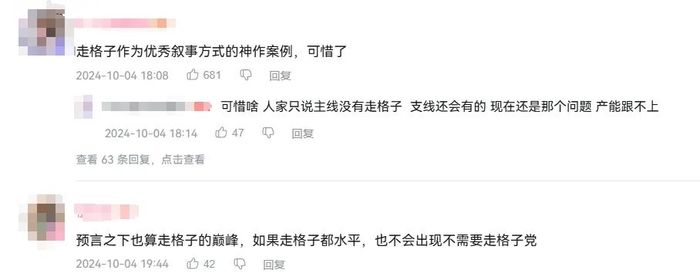

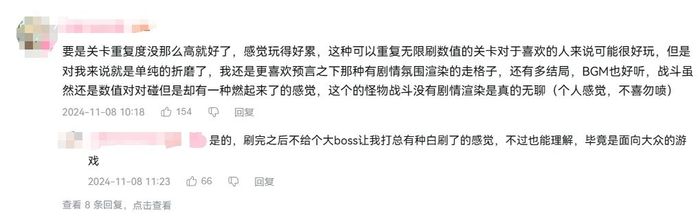

其實“走格子”玩法并非只收到過批評,多結局關卡“預言之下”、neta寶可夢大師賽關卡“目標是成為邦布大師”,都憑借超越其他“走格子”關卡的新穎設計和趣味性廣受好評。

故而本質上,“走格子”從來不是問題,問題在于制作組在做出來不少“走格子”,的確都“不好玩”。

說白了,對于當下追求視覺即時刺激的玩家群體,這種old school的、缺乏表現力的玩法出現在2024年的F2P游戲里本就讓人費解,我只能暫時理解成制作人的表達或是成本控制的因素占了上風。

這讓《絕區零》首先篩去了一部分追求“短平快”的用戶,而想要支撐起這種缺乏表現力的玩法,要么要輔以足夠水平的故事,要么加入別開生面的新鮮玩法,才能不打擊留下來愿意投入時間的玩家積極性。

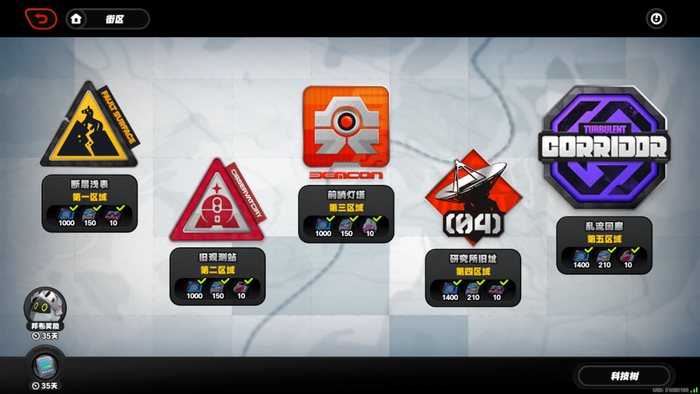

而這一點《絕區零》也沒有做的很好。讓我更加不解的是,最新1.3版本,制作組在大刀闊斧地刪去大量”走格子“內容后,又重新加入了類《魔塔》“走格子”大型常駐玩法《斷層之謎》。

通關《斷層之謎》是我玩《絕區零》遇到的最大障礙

這一玩法的最大的問題在于關卡體驗的同質化,格子事件趨同、成長選擇呆板等等問題,都將游玩樂趣熄滅在了前幾關,后面關卡基本都是機械性重復。

后期關卡的難度,對于沒有《以撒》單局運營經驗、《魔塔》游玩經歷的玩家來講,一次失敗就要面臨整關重開的窘境,再加上動輒十數分鐘的單關體驗,都讓這個玩法食之無味、棄之可惜。

雖然其中確有著敘事內容的穿插,故事內核聚焦于自我救贖及與過去和解這樣的優質命題,而且也有屬于古早單機玩家重復游玩過后才能發現的獨特彩蛋,制作組不可謂不用心。

通關彩蛋“Thank you for playing our game ”

但能支撐著打完全程、找尋隱藏格并閱讀完文本的玩家,應當還算少數。

所以,拋開諸多系統上的優化,對核心玩法“走格子”的來回橫跳,讓我很難理解《絕區零》制作組的開發邏輯。

制作人振宇在公測前接受采訪時針對走格子說到:“對我來說,第一次或第二次玩空洞探索(走格子)的時候,它非常有趣和有意義。但隨后幾次我開始感到疲倦,我意識到這種體驗并不理想。然后我去睡覺,醒來后發現它又變得有趣了。所以,我發現這個模式并不是不好玩,而是團隊沒有正確地安排節奏。”

這段話和我體驗《斷層之謎》后的感受如出一轍,我的問題是,如果制作人早早一針見血地認識到了這個問題,為何卻還是讓《斷層之謎》精準踩中了每一個雷點?

可惜,求問無門,唯一能確定的是,《絕區零》就像是被困在自己搭建的原始框架中,縱然優化漫漫,前路卻仍處于一片迷霧中。

那么,與走格子同為核心系統的戰斗呢?

02 動作長板,養成短板

米哈游很早就展現出了動作游戲的開發實力,2016年的《崩3》幾乎以降維打擊的姿態橫掃了同時期的動作類手游,珠玉在前,《絕區零》的動作底子與積累無疑是優秀的。

相比于不少主打高速的動作游戲利用畫面模糊、加速動態幀來彌補角色動作數量、骨骼流暢度不足的操作,《絕區零》的鏡頭變化相對緩慢,角色動作動態自然平滑張弛有度,這使得《絕區零》的動作表現有著較為清晰的輕重緩急。戰斗中隨意截取動態,人物模型基本不會出現非常離譜的畸變。

要呈現這種效果,需要在角色動作的終動作幀之間以大量的過渡幀填補,且制作組為每一個角色都做了獨立骨骼與動作套件,所以《絕區零》的角色差異化還是相當明顯的,制作組打磨角色動作的投入和細節把握出類拔萃,這一點無可指摘。

開服以來,《絕區零》常被人詬病為“3A”游戲,特指游戲的動作系統只需要3人輪換上場平A,這個論斷其實是一種“尬黑”。

就如同制作人李振宇“復雜性并不等同于趣味性”的評述,雖然《絕區零》的戰斗按鍵偏少,只有五個,分別是大招、彈反、平A、閃避與小技能,但依然有著一定的戰斗深度。

比如1.3新角色月城柳,期小技能“流轉”就附帶著招架特性,類似于《怪物獵人》中太刀的見切,在攻擊來臨前點按,便可招架敵人攻擊,并為自己附加BUFF,穿插在某段平A后,還可以直接改變連段順序。

《絕區零》幾乎每個角色都圍繞著某個點進行了差異化設計,即使是四星角色,也有著諸如“賽斯”的反切貼盾等獨特設計。潛藏在看似簡單的按鍵序列下,《絕區零》擁有著經得起推敲的動作深度,絕非“3A”一詞可以概括。

但是,凡事總有個但是,若問《絕區零》的動作系統真的優秀嗎?我們則需要從長計議。

我曾在不止一篇有關動作游戲的文章中說過,數值與限時,其實與原教旨主義的動作游戲存在著涇渭分明的鴻溝。

對于動作游戲,一切制作者設置的困難都有一個金字解法,它也是動作游戲金科玉律,那就是“玩家的操作水平可以凌駕一切”,如果一個玩家操作夠好、對游戲動作系統的理解夠深,那么其在游玩過程中不應該遇見其無法逾越的障礙。

《絕區零》作為一個F2P游戲,其實是很難平衡這一點的,因為要牽扯到付費路徑、用戶接受度等等問題。

從開服以來的更新和諸多前瞻節目來看,《絕區零》制作組應當是不想賣數值的,不然也不會出不限時深淵和1.3版本的爬塔玩法了。

《絕區零》的不限時深淵將取得最高評價的條件改為了角色戰敗數

但非數值導向的商業模式,一是不好設計難度梯度,二也不便為用戶區分出明確的付費體驗差別,再加上,《絕區零》繼承了米游角色養成“全家桶”,不少角色的機制與數值被拆分進了專武與命座中,讓單角色機體殘缺,玩家想獲得完整的角色體驗,要么需要運氣,要么需要錢包。

絕區零的命座名為“影畫”,換湯不換藥

月城柳的無敵BUFF、連續突刺姿態均被拆進了命座中

更無論,《絕區零》有著與《原》《鐵》一致的角色定價,16元一抽的單價與一脈相承的50%非當期UP角色出率,讓《絕區零》哪怕專武“不歪”率為75%,單角色造價依然沒有不比兩個姐姐低多少。

這在回合制的《鐵》與偏向“弱保軟”的《原》中問題還不算特別明顯,這些游戲里角色命座很多都是錦上添花的作用,基本只是強弱的區別,而《崩3》幾乎算是播片動作游戲,這里不做討論,但在主打動作的《絕區零》中,命座有無對玩家體驗是有實打實的影響的。

尤其是,不專精動作游戲的泛用戶,他們或許是因為《絕區零》的美術風格入坑,或是因為米家其他游戲而來,在這些用戶拿著積累近一個半大版本打卡游玩后積累的資源抽出一只“0+0”角色(即無專武、無命座的白板角色),也難以應對高難副本的挫折體驗,對于大盤用戶的存留是尤為不利的。

除此之外,被圣遺物體系與體力限制夾逼的養成曲線也尤為漫長,角色抽到后,技能等級被無法日常產出的素材“倉鼠籠”限制、拉滿所需要的龐大游戲內貨幣與素材量,也讓300點每日體力顯得捉襟見肘。

一把100體力的高級貨幣副本產出12.5w游戲幣,一日可獲取量為37.5W

所以,玩家即使抽到角色,也一般沒有足夠資源立即讓其轉化為戰力,更別提圣遺物養成中刷取適合角色的詞條需要的機械勞動了。

在未能脫離米家傳統的養成邏輯下,《絕區零》的付費體驗與角色游玩體驗實在與其角色動作精度與動作系統不相匹配,哪怕這個動作系統已經因為需要契合更廣泛的受眾進行了極大簡化。

當然,這一切對于能拿著四星角色陣容突破1.3版本更新后的爬塔玩法的動作高手不成問題,但是動作游戲的頂尖玩家終究是少數,《絕區零》不是單機買斷制游戲,優化更廣泛受眾的游玩體驗,或許是亟待考慮的事情。

值得一提的是,雖然我肯定了《絕區零》的動作系統,但同時,我依然不認為制作組在難度設計上有多么高明。

在難度設計上,制作組尤其喜歡雙敵人的搭配,因為《絕區零》除某些角色機制外,玩家與敵人的交互方式只有黃光彈反與紅光閃反,對抗兩個紅黃光交替、出手頻率迥異的高韌性敵人可以簡單地拉高玩家的難度體驗。

這側面反映出了制作組對于單一敵人單位的招式設計層面的羸弱,當然有“黑簡”和“龐培”這些還算不錯的單人BOSS,但是從出現頻率來看,雙BOSS=難度,應該已成為《絕區零》關卡設計組的舒適區。

總得來說,我總認為卡池與養成就像是某種物質,與《絕區零》本身存在著相當的排異反應,給我帶來了一種不應如此之感。

包括《絕區零》非要如同《原》《鐵》一般跨端上線,這些因素都限制了這款游戲的上限,如果它是單機或是PC平臺游戲,我想起碼動作系統不會只局限于5個按鍵,哪怕圣遺物、專武、命座這三板斧能有一些不同改變,《絕區零》應該都會讓米哈游“再次偉大”,而非現如今的屈居《原》《鐵》之后,泯然米游矣。

結語

米哈游對《絕區零》團隊的定義是“一個年輕團隊做的嘗試性游戲。”,制作人李振宇也表示,“《絕區零》的開發團隊非常年輕”,這些話語一方面指出《絕區零》不同于其他米哈游產品奇幻、宏大敘事的世界觀,而選擇回歸一座城市、一片街區、一家錄像店、一對兄妹的敘事表達。

一方面也指向《絕區零》潮酷的美術風格、磁帶未來主義的復古表達以及處處流露出來的早期RPG單機游戲調性。

從商業層面來講,或許也指代著,《絕區零》的內部定位未達“旗艦”產品的標準,是米哈游尋求內部突破的又一次嘗試。

但我覺得,其除了從美術上展現除了屬于年輕標簽下的“突破”“才氣”與“特立獨行”,其他的部分還屬于過去,我同樣不解,既然年輕、既然是嘗試,那為何不再激進點?祖宗之法就真不可變也?

當然,以米哈游的量級與項目投入,正式產品的波動可謂牽一發動全身,不得不慎重,項目不僅是數據,背后還有著無數的工作崗位與無數人的命運,商業公司需要更多、更深的考慮,套用經過市場驗證的商業策略無疑更加穩妥。

《絕區零》從立項到現在的優化,都頗為矛盾,年輕又保守、潮流又復古、無聊又有趣、新穎又陳舊。

這也是我感到遺憾的原因吧,沒有米哈游的技術與資源,《絕區零》不會如此,但出身自米哈游,也讓《絕區零》沒有迸發出更加熱烈的光芒。

好在,F2P游戲還能不斷優化,制作組也在不斷打磨著這款游戲,塵埃尚未落定,璞玉蒙塵,其光輝明滅也未嘗可知。

這時候,我又慶幸起《絕區零》不是一款單機游戲了。

而至于它究竟是米哈游的本手俗手還是妙手,就交由各位來定奪了。