文 | 市象 文昌龍

編輯 | 楊舟

“釘釘吃相真心難看!早晨打卡時間還做開屏廣告賺打工人的錢,比如很多踩點上班的,就因為你這5秒時間的開屏廣告,沒按上打卡按鈕就會遲到,知道嗎?”“釘釘是怎么了,無處不再的廣告。”

近期,有用戶在社交平臺上公開質疑釘釘內置廣告。早在去年,部分用戶就已對釘釘APP的開屏廣告頗有微詞,當時只是零星抱怨,但隨著時間推移,越來越多用戶發現問題并不簡單,釘釘廣告正在滲透至各個功能界面。

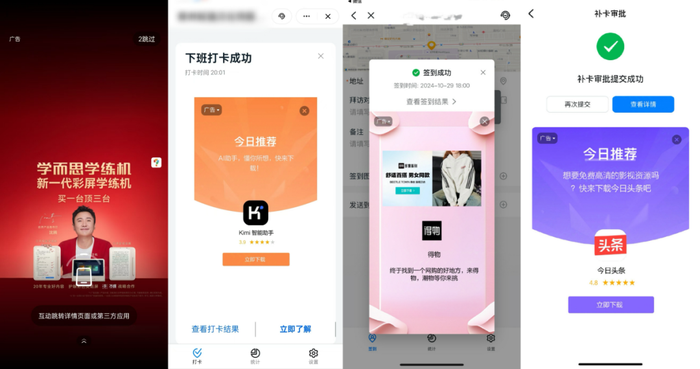

據「市象」觀察,應用開屏廣告外,從今年9月起,釘釘在下班打卡、簽到、加班審批、工作日志、直播回放等多個環節密集植入營銷廣告,進一步激化了用戶的不滿,吐槽聲持續攀升。

「市象」咨詢客服了解到,釘釘的廣告功能目前還處于試水階段,用戶可以手動關閉廣告。若想要屏蔽,客服的建議是“您可以提供下您的釘釘手機號,這邊為您反饋關閉廠告。”

此前,釘釘在內置廣告上一直保持克制,釘釘總裁葉軍也曾強調用戶體驗,甚至特意成立了由 P9 級別人員組成的團隊,專門排查釘釘右上角圖標不統一的問題;就在今年 6 月,葉軍還公開吐槽百度,稱搜索結果的前十條幾乎都是廣告。

從應用盈利的基本模式來看,內置廣告和訂閱收費是最常見的方式,不過,對于B端產品,尤其是像釘釘這種定位于協同辦公的工具,從用戶體驗出發,少有同一生態位產品在應用內引入營銷廣告的案例,此前飛書CEO謝欣也曾提過“To B 行業不能通過流量和廣告變現”。

這很難不讓人聯想至商業化,釘釘此前制定了三年內實現盈虧平衡的目標,而從引入廣告這一小切口來看,它似乎在用戶體驗和商業化之間做出取舍,試圖借廣告實現新的營收突破,踏上了一條爭議的道路。

01 暴利的廣告“副業”

據「市象」不完全統計,釘釘內廣告幾乎覆蓋了天貓雙十一、快手、得物、今日頭條、滴滴、kimi、餓了么等眾多互聯網公司,可謂廣泛滲透。

這些廣告散布在釘釘的各個功能環節,除了飽受詬病的開屏廣告外,釘釘直播回放和日志中的廣告更是令用戶難以接受。

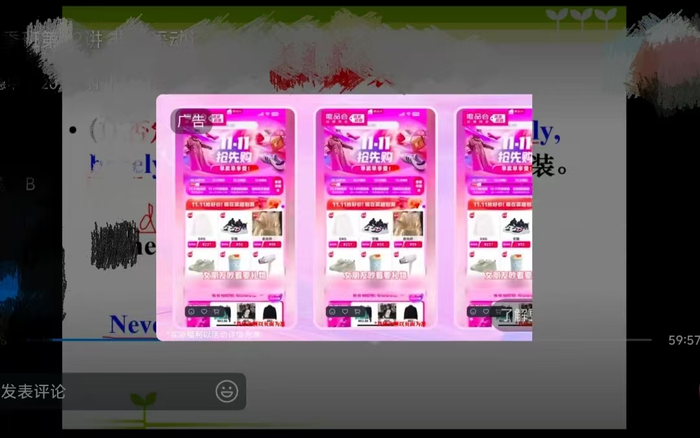

“本來只是隨便點兩下屏幕的事,暫停下課抄個筆記,每次都得先叉掉這煩人的廣告,既礙事,又極度浪費時間。”有用戶公開吐槽,釘釘在觀看視頻暫停時強行插入廣告,嚴重影響了使用體驗。

釘釘直播回放視頻暫停時的廣告只能手動點擊“X”關閉,雙擊無效,強制性極高,讓用戶感到相當困擾。據釘釘客服回復,升級權益后可永久消除直播流程的廣告。

工作日志中的廣告更是讓打工人破防。“體驗非常差,釘釘是有多缺錢,在我們內部審核流程中出先廣告,煩死了。”另一位用戶直言:“釘釘的吃相很難看,廣告無孔不入,影響正常工作了。”

盡管用戶抱怨聲不斷,但釘釘的做法顯然帶來了豐厚的收益。

從商業化的角度看,廣告作為互聯網經濟的三駕馬車,確實具備強大的造血能力。

以用戶吐槽最為頻繁的開屏廣告為例,其獨特的優勢使其成為品牌和企業首選的曝光平臺。相關數據顯示,開屏廣告通常占廣告主整體預算的40%至50%。因此,這一形式的商業價值不容小覷。

AdSet曾粗略計算了一個日活用戶數達1萬的應用一個月的開屏廣告收益。采用常見的按曝光計費的CPM模式,假設每位日活用戶每日產生2.5次開屏曝光,且開屏廣告的日均CPM為40元。

這樣計算,每個日活用戶每天的開屏廣告收入為1 × 2.5 × 40 / 1000 = 0.1元。若僅算開屏廣告收益,日活1萬的App每月廣告收入可高達0.1 × 30 × 10,000 = 30,000元。

那么釘釘的情況如何?QuestMobile數據顯示,2022年10月至2023年9月期間,釘釘的平均月活躍用戶達到2.14億,日活躍用戶近1億。

如果假設其中使用開屏廣告的用戶為2000萬,按照之前的公式推算,每月廣告收益可達到0.1 × 30 × 20,000,000 = 6000萬元,這無疑是一筆可觀的收入。

更何況,釘釘不僅有開屏廣告,若加上其他廣告形式,整體收入將更加可觀。

此前,釘釘的常規商業化模式主要有兩類:第一是向B端企業收費的三專版本等訂閱式付費,這是其最主要的收入來源;第二是通過釘釘開放平臺獲取的傭金收入,類似于To B領域的蘋果應用商店模式。

廣告的邏輯則是To C的流量變現模式,這與釘釘等協同辦公產品之前所標榜的To B邏輯并不相符。

可以說,在某種程度上,廣告收益成為釘釘一門不錯的“副業”。

今年以來,釘釘在這“副業”上的嘗試并不止于此。就在近期,釘釘推出了365會員,功能包括AI搜索、自動速讀、會員標志、個人認證和AI個人助理等。其中,這些“會員標記”和“個人認證”等功能,明顯是一款面向個人用戶的流量變現產品。

那么問題來了,是什么讓釘釘不再克制,甚至在損害用戶體驗的情況下,仍然選擇通過流量變現的“副業”來盈利呢?

02 三年期限逼近

釘釘在推出365會員時,葉軍曾坦言“B端付費我們走的太累了,我們要創新。也許今天我們的想法也會被證明是錯誤的,但我們愿意為此做一些嘗試。”

這似乎暗示了釘釘如今舉動背后的原因。如果進一步解析,所謂“B端付費太累”,背后其中更關鍵的或是一場AI誤判。

去年4月,釘釘高調接入通義大模型,聲稱要用AI重新打磨產品;同年8月的生態大會上,釘釘進一步展示其智能化成果,宣布17條產品線、55個場景已全面融入大模型。在這場發布會上,釘釘更是提出了行業首個大模型應用的商業化方案。

彼時,釘釘對AI商業化信心十足。葉軍在同年接受搜狐科技采訪時談到大模型對釘釘收入和用戶增長的影響,直言:“我覺得對整個大盤的商業收入拉動應該是百分之幾十個點,不是一點、兩點的問題。”

然而,僅隔一年后的2024年6月26日釘釘生態大會上,釘釘的策略卻轉向“不急于商業化”。

葉軍對此總結:首先,應用端的進展遠不如預期迅速,市場拉動力不足;其次,模型價格確實出現了下調,且降價來得既突然又不可避免——當需求端不旺盛,供給端的優勢自然無法充分發揮。這兩點變化都在預料之外。

言下之意,AI商業化的效果并未達到預期。葉軍當時也對媒體含蓄表示:“現在Saas行業整體不太好,但我們的商業化數據遠高于平均數,但肯定比去年要低。”實際上,飛書也踩了一樣的坑,謝欣今年也公開表示,“好像AI也就那么回事兒”。

與此同時,AI的實際成本不容小覷。盡管AI商業化尚處于產品探索階段,但像AI搜索這樣需要龐大知識和數據處理的工作,成本仍舊居高不下。AI不僅未能成為業務的突破口,反而成了沉重的成本負擔。

AI布局未能如期奏效的同時,釘釘的商業化窗口也在逐步收窄。

2023年8月13日,葉軍宣布釘釘將脫離阿里云分管,走向更為獨立的發展道路。隨后在2023年11月16日,包括釘釘在內的四個業務成為阿里首批戰略級創新業務。

過去,釘釘專注于規模擴張,對商業化幾乎未加嘗試,阿里也未曾給釘釘施加盈利壓力。此前,陳航多次在采訪中提到,阿里對釘釘的支持“幾乎是不計成本的”。

但如今成為戰略級創新業務以獨立子公司形式運營,這也意味著釘釘等公司需徹底擺脫依賴,依靠自有經營收入實現獨立生存的目標,面臨更高的盈利壓力與生存考驗。

在商業化預期上,葉軍在2023年6月曾公開表示,釘釘的目標是在三年內實現盈虧平衡,但外界并不清楚這三年究竟從何時算起。同年,葉軍進一步表態,釘釘計劃在2025年實現盈虧平衡。

不過,在今年年初,面對媒體關于“2025年盈利目標,現在已經是2024年,進展如何?”的提問,葉軍回應稱:“是2025財年,比自然年晚一年,其實還有兩年時間,大方向不變。”

但阿里巴巴的財年從每年4月1日開始,到次年3月31日結束。因此,所謂的2025財年實際上始于2024年4月1日,止于2025年3月31日。就在今年8月15日,阿里巴巴公布了2025財年第一季度業績(自然年 2024 年二季度)。

無論如何,釘釘的商業化窗口已迫在眉睫,而在B端商業化進展不如預期的情況下,從“副業”發力似乎也成了不得已之選。

03 “盈利”提上“釘企飛”日程

釘釘的無奈,也是飛書和企業微信共同面對的局面。截至目前,釘釘、企業微信和飛書這三大協同辦公平臺均未實現盈利。

與釘釘設定的三年盈利目標不同,企業微信副總裁李致峰在今年年初的交流會上表示,企業微信有信心在三家(釘釘、企業微信、飛書)中率先實現盈利。

相比之下,飛書的態度顯得更為保守。去年,飛書CEO謝欣在談到盈利問題時坦言,“盈利還不會那么快,更多是要讓業務健康增長。”

然而,從今年3月飛書裁員的情況來看,飛書因高投入和龐大團隊導致其ROI(投入產出比)并不理想,裁員背后顯然是商業化提速的考量。

從整體來看,協同辦公產品在收支平衡壓力下,裁員幾乎是遲早的事。今年8月,釘釘也進行了一次人員調整,其中最具代表性的是首席產品官齊俊生的離職。

但協同辦公的商業化顯然不能只靠節流,關鍵在于如何開源,找到更多收入增長點才是重中之重。

目前,從商業化動作來看,更改收費標準是一種常規手段。

2023年2月,飛書更新了收費標準,不付費用戶的權益被大幅縮減,包括文檔云盤空間從50GB減至10GB,聊天記錄的保存時間從無限期縮短為180天,這些服務之前都是免費的。

今年,飛書進一步調整了存儲空間的使用規則,并在近期宣布限制語音轉文字的時長:自2024年12月3日起,飛書免費版用戶每月僅有300分鐘的“妙記語音轉文字”免費額度,而之前這一功能沒有時長限制。

類似的調整也發生在釘釘上。今年下半年,釘釘修改了通訊錄、員工考勤和OA審批的收費標準,部分企業因此被迫付費或考慮更換協同辦公產品。

這些動作的背后,無疑是通過功能限制來推動用戶付費,推動產品商業化進程。然而,從一些社交媒體的反應來看,實際進展似乎并不如預期順利。

眼下,釘釘已將目光轉向廣告變現,不禁讓人猜測:飛書和企業微信會不會也有所觸動,嘗試走這條路?

畢竟,客觀來說,中國協同辦公市場上,有相當一部分中小用戶習慣于“薅羊毛”,享用大量的存儲、帶寬和服務器資源,卻對付費猶豫不決。廣告的引入可以直接、快速地將龐大的日活用戶轉化為收入,不失為一條現實的商業化途徑。

從這個角度來看,飛書和企業微信是否會效仿釘釘,通過廣告來實現流量變現,確實值得關注。

當然,這種嘗試也伴隨挑戰——廣告雖能帶來收入,但辦公場景對用戶體驗的要求更高,一旦處理不當,可能影響產品形象。因此,如果沒有足夠的商業化壓力,飛書和企業微信在廣告變現上可能會更加謹慎。