界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 姜妍

北京時間10月21日,美籍華裔女作家聶華苓在愛荷華的家中去世,享年99歲。她的次女王曉藍發布消息,稱母親“走得很安祥,沒有太多痛苦。”

回顧自己的一生,聶華苓總結“流亡了三輩子”——“軍伐內戰,抗日戰爭,中日戰爭,國共內戰。逃,逃,逃。最后,逃到臺灣地區。逃到愛荷華。”

聶華苓1925年出生于湖北應山,童年時家境優渥,但11歲那年,父親被殺,生活驟然改變,她與母親從此在風雨中相依為命。高中畢業后,她進入抗戰期間遷至重慶的國立中央大學,最初就讀經濟系,一年后轉入外文系。她的青少年時代在長江、嘉陵江畔度過,江流和峽谷成為她不可磨滅的記憶。

1949年,她前往中國臺灣地區。初到臺北時,聶華苓曾為生計發愁,恰逢胡適負責發行的《自由中國》籌備出版,主編雷震正在尋找編輯人才。聶華苓早年在南京已用筆名發表過文章,經朋友李中直推薦,她后來成為了這本雜志的編輯委員和文藝欄主編。

當時的臺灣地區文壇盛行“八股文”,創新的文字難以發表,《自由中國》的文藝版卻獨樹一幟,刊登了梁實秋的《雅舍小品》、林海音的《城南舊事》、陳之藩的《旅美小簡》等作品。聶華苓在十余年間編輯了300多篇小說、劇本、散文、詩歌,追求真實與美感,拒絕口號式寫作,給當時的文壇帶來了別具一格的風貌。

她在《自由中國》工作到1960年雜志停刊,彼時正值中國臺灣地區白色恐怖時期,主編雷震因為雜志上刊載的文章被捕。同年9月4日,軍警闖進聶華苓家,抓走住在隔壁的編輯傅正。聶華苓在當天的日記里寫,當時女兒藍藍正在彈鋼琴,在隔壁的沖突聲里,她讓女兒繼續彈下去。“藍藍又繼續彈下去,越彈越沒勁了”。聶華苓寫道:“我望著她,心里想:但愿下一代沒有這種恐懼了。”

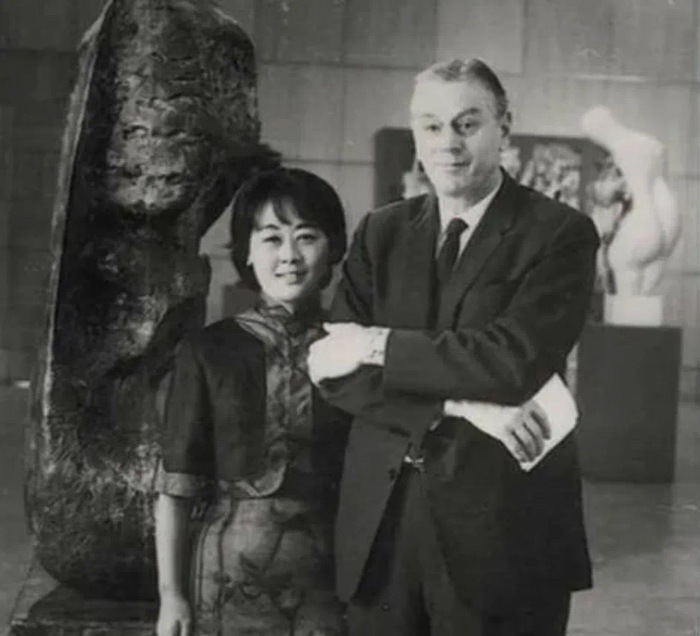

盡管聶華苓未被捕,但接下來的兩年,她始終處于監視之下。三年后,美國文化參贊舉辦了一場酒會,并預計6點結束。5點半時,心緒寥落的聶華苓還在猶豫是否前往,最終臨近6點才勉強動身。正是在這場酒會上,她遇見了未來的丈夫,詩人保羅·安格爾。

1967年,聶華苓與保羅·安格爾在愛荷華共同創立了“國際寫作計劃”(International Writing Program)。至今,寫作計劃已邀請來自100多個國家的上千名作家前往愛荷華進行創作與交流。獲得諾貝爾文學獎的奧爾罕·帕慕克、切斯瓦夫·米沃什、謝默斯·希尼,中國作家汪曾祺、柏楊、莫言、王安憶等,都曾參加過這一計劃。

在“國際寫作計劃”剛開始時,世界正處于冷戰時期,“1968年,陳映真接到我們邀請,卻被當局逮捕了,捷克發動人權運動的哈維爾,接到我們的邀請,蘇聯坦克車沖進布拉格,哈維爾流亡地下了。”聶華苓希望“讓無法出來的作家出來”,她邀請許多曾受鐵幕限制的作家來到愛荷華,開啟他們的創作。這一計劃也成為連接各地文學創作者的紐帶,1979年,一些來自中國大陸、中國臺灣地區和中國香港地區的作家隔絕三十載,首次相見于愛荷華。

在自傳《三生影像》里,聶華苓回憶稱:這輩子恍如三生三世,大陸,臺灣地區,愛荷華,幾乎都是在水邊度過的。 “我是一棵樹,根在大陸,干在臺灣地區,枝葉在愛荷華。”熟悉她的作家李銳認為,后面還應該加上一句:“果實在全世界。”