文|24潮

步入2024年,一場史無前例的大退潮正在席卷鋰電江湖。

我們先看一組數據:根據乘聯會的數據,2020年-2023年動力電池的裝車率依次為76%、70%、54%和50%,下降趨勢非常明顯,尤其是進入2024年,上半年動力電池裝車率歷史首次跌破50%大關至47%。

同時高企不下的庫存規模更是在加速動力電池江湖洗牌與博弈進程。根據SMM此前報道,截止2023年12月底,中國動力電芯的庫存約為130.4GWh;而中國汽車動力電池產業創新聯盟則顯示,2024年1-7月我國動力電池累計銷量為380.3GWh,而我國動力電池累計裝車量為244.9GWh,僅這兩者之間就存在135.4GWh的缺口。

另外據 “華爾街見聞·見智研究” 統計,今年前7個月累積的動力電池庫存已經高達276.9GWh,其中磷酸鐵鋰電池為199.5GWh,三元鋰電池為125.6GWh。

此外,根據百川盈孚數據,2024年7月底三元方形動力電芯價格0.46元/Wh,磷酸鐵鋰方形動力電芯價格0.37元/Wh,與6月底相比均下降0.01元/Wh。目前價格已經跌破很二三線廠商成本線,很多企業可能熬不過此輪洗牌周期幾乎已是行業共識。

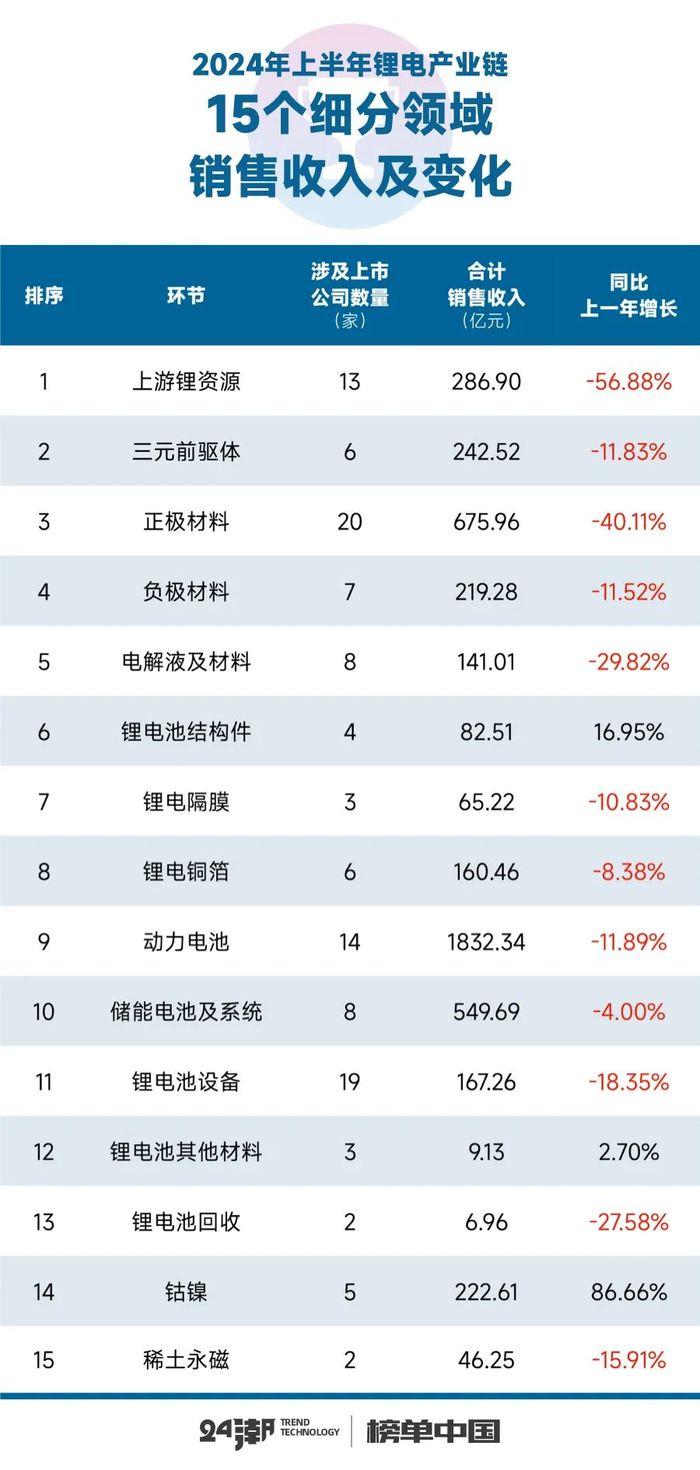

事實上,這一切已經在企業最新財報(2024年半年報)中有所體現。據24潮產業研究院(TTIR)統計分析100多家鋰電上市公司財報發現,2024年上半年整個鋰電產業鏈上市公司營業收入合計為4708.10億元,約同比下降了20.21%;整體毛利率為18.94%,約同比下降了2.26個百分點。

具體到15個鋰電細分產業鏈,上半年10個細分產業鏈營業收入降幅在10%以上,下降最快的三個細分領域上游鋰資源(營業收入同比下降56.88%)、正極材料(下降40.11%)、電解液及材料(下降29.82%)。

在盈利層面,鋰電產業兩極分化現象已是極為嚴重,上半年有7個細分產業毛利率出現下降,其中下降最快的三個細分領域為上游鋰資源(毛利率下降28.65個百分點)、鋰電隔膜(下降22.55個百分點)、電解液及材料(下降8.86個百分點)。

事實證明,在價格戰爭狂潮下,幾乎沒有贏家,即便是產業龍頭也可能遭遇嚴重沖擊。比如鋰電池霸主寧德時代營業收入同比下降了19.20%;鋰礦雙雄贛鋒鋰業與天齊鋰業 “鋰產品” 收入降幅均在50%以上,毛利率則分別同比下降12和35個百分點;三元前驅體龍頭中偉股份上半年 “三元前驅體” 收入同比下降21.69%,毛利率也同比下降了22.86個百分點;正極材料龍頭湖南裕能的 “正極材料” 收入同比下降了54.03%,毛利率也同比下降了1.5個百分點;電解液龍頭天賜材料的 “電解液” 收入下降了35.85%,毛利率則同比下降了12.93個百分點;鋰電隔膜龍頭恩捷股份的 “隔膜” 收入也同比下降16.68%,毛利率下降25.87個百分點;鋰電設備龍頭先導智能 “鋰電設備” 收入同比下降了27.09%,毛利率下降了1.65個百分點;負極材料龍頭貝特瑞營收與毛利率也同時出現小幅下降,等等。(15個鋰電細分產業鏈銷售收入及毛利率變化情況詳見文末附錄)

產業形勢之嚴峻,近年少見。

不過歷史已經多次證明,一切都逃不過周期的規律與影響。縱觀鋰電十幾年產業發展史,其已經歷過多輪產業周期的洗禮,每一輪周期的調整幾乎都是由供需關系劇烈變化所導致的,即一旦市場供需關系發生改變,價格一定會在現實中快速反應,這就是周期的力量。

據24潮產業研究院(TTIR)統計,近2年半(2022年初至2024年6月)僅中國鋰電產業鏈上公布的在億元以上的重大制造項目超700個,總投資預算突破3.5萬億元人民幣;另據市場統計,自美國《通脹削減法案》通過以來,汽車制造商和供應商已經宣布在北美投資超過500億美元用于電動汽車和電池,而此前據24潮產業研究院(TTIR)統計,目前特斯拉、Northvolt、LG化學、QuantumScape、Italvolt、SKI、三星SDI等13家企業到2025年、2030年在歐洲電池產能布局將分別達387.3GW、971.3GW。綜合統計,2022年至今全球鋰電產業投資規劃已超4萬億元人民幣。

另據24潮產業研究院(TTIR)此前統計數據顯示:截止目前,在動力電池、儲能電池、正極材料、負極材料、電解液與鋰電隔膜這6大核心賽道上,已知的企業產能規劃均遠超2025年第三方研究機構對市場需求的預測上限,未來三年內產業大洗牌已經不可避免。(各細分產業鏈企業產能規劃情況詳見“中國鋰電的火與冰”一文)

(注:圖表里動力電池產能規劃含部分儲能產能)

在蜂巢能源近期舉行的全球合作伙伴峰會上,董事長楊紅新預測稱,動力電池企業到今年年底可能不會超過40家,且明后年仍將是加速淘汰的階段。為應對鋰電池行業各種形勢變化,蜂巢能源在今年年初開始實施減人控費、業務瘦身等多項舉措。

對于過去幾年更加火爆的儲能江湖,產業領袖們的預測則更為悲觀。瑞浦蘭鈞董事長曹輝曾直言,現在產業已經進入寒冬前的深秋。“競爭已經到了深水區,很多公司都在生死邊緣。我覺得90%的電池集成商都會倒下。電池廠倒下兩三家的概率也很高。很多沖進來的公司最后一定是灰頭土臉地出去,對電池的復雜性要有敬畏。”

遠景能源儲能事業部總經理鄭漢波也表達了相似觀點,他認為,一些靠資本支撐無核心技術的企業,為求生存再融資,低質低價中標,難以持續,也為產業埋下隱患。“現在儲能電站生命周期不少于10年,售后服務很難有保障……(2024年)可能80%的(儲能系統集成商)企業會倒下。”

如今大退潮現象已經席卷全球,海外巨頭甚至受到了更強烈的沖擊。

7月7日,全球第四大電池制造商SK On稱,由于其下游客戶疲于應對歐洲和美國令人失望的電動汽車銷售局面,該公司正面臨危機。自2021年從SK集團分拆后,SK On已連續十個季度出現虧損。

今年一季度,SK On虧損3315億韓元(約合17億元人民幣),較去年四季度186億韓元(約合0.97億元人民幣)的虧損額擴大近17倍。由于銷量和價格下降,SK On今年一季度的銷售額為1.68萬億韓元(約合88億元人民幣),同比減少了49%。

隨著虧損幅度擴大,SK On首席執行官李石熙(Lee Seok-hee)發布了一系列節約成本和改善經營的舉措,并將其描述為應急管理措施。

李石熙在致員工的信中稱,“我們已經走投無路了,必須共同努力。” SK On上周宣布,為緩解財務困境,將凍結所有高管工資,直到公司扭虧為盈為止。

在這之前,SK On在美國和歐洲進行了一系列激進投資,重要原因之一是此前各方預測電動汽車需求將激增。不過,從去年下半年以來,歐美市場電動汽車生產疲軟,銷量更遠低于預期。為此,SK On不得不收縮其在歐美的投資,該公司現已宣布延長美國佐治亞州工廠工人的停工時間,并推遲與其主要美國客戶福特合資在肯塔基州成立第二家工廠的計劃。

僅隔一天,即7月8日,LG新能源公布的初步財務數據顯示,今年第二季度,該公司營收同比下滑30%,至6.16萬億韓元(約合323.4億元人民幣);營業利潤同比大跌58%,至1953億韓元(約合10.3億元人民幣),低于行業預期。甚至,若不計入美國《通脹削減法案》提供的稅收抵免金額,LG新能源該季度實際上出現了2525億韓元(約合13.3億元人民幣)的營業虧損。

LG新能源近日表示,公司正在根據市場情況高效靈活地調整計劃投資執行的步伐,已暫停美國亞利桑那州工廠儲能系統(ESS)電池生產線的建設。該電池工廠是LG新能源在美國建設的第二家獨立工廠,已于今年4月開始建設,計劃生產用于電動汽車的46系列圓柱形電池和用于儲能系統的磷酸鐵鋰軟包電池。

事實上,美國本土的電池企業日子也并不好過。5月5日,美國明星電池公司Ambri Inc.向美國特拉華州法院申請破產,并將被拍賣,拍賣價格3800萬美元。

Ambri創立于2010年,核心產品是液體金屬電池。Ambri的兩位創始人是麻省理工學院的一對師徒。化學教授唐納德·薩多威(Donald Sadoway)在實驗室帶著博士生大衛·布拉德威爾(David Bradwell)發明了液體金屬電池:這種電池負極用鎂(后來改用鈣),正極用銻,電解質為熔鹽。這種電池循環充放壽命長達20年,制作材料中的鈣和銻又比主流電池使用的鋰、鎳、鈷、錳便宜得多,且比傳統鋰電池更安全。

而Ambri主要客戶不是電動車廠家,它的產品主要于風力發電和太陽能發電的儲能端,可以長期儲存電能,即使20年后,仍有93%的留存率。

2011年,Ambri剛創立,就獲得了數百萬美元投資,來自法國石油巨頭道達爾、比爾·蓋茨和美國能源部;2014年,Ambri宣布獲得3500萬美元投資,科斯拉基金(Khosla Ventures)領投,比爾·蓋茨跟投;2021年,再次宣布獲得1.44億美元投資,印度巨頭信實工業旗下新能源基金領投,比爾·蓋茨再次跟投。

歐洲市場形勢也不容樂觀。歐洲電池企業Northvolt近期在發布年度巨額虧損的業績后,也宣布將調整其產能擴張計劃,“可能會延遲德國、加拿大和瑞典新工廠的建設。” 2023財年,Northvolt虧損額由前一年的2.85億美元(約合20.7億元人民幣)驟增至12億美元(約合87億元人民幣)。

6月4日,ACC——歐洲車企Stellantis、梅賽德斯-奔馳集團和道達爾能源的合資電池企業,宣布暫停歐洲兩家電動汽車電池廠的建設。這一決策背后,反映出市場對高昂的電動汽車需求有所減緩,因此它們可能考慮轉向生產成本較低的電池。

原先,ACC的規劃是在歐洲建立并運營三家超級電池工廠,總投資高達70億歐元(約552億元人民幣),預計總產能將達到120GWh,每家工廠的產能為40GWh。目前,位于法國北部的工廠正處于產能提升階段,而位于意大利和德國的工廠則因市場變化而暫時停止建設和籌備。

事實上,早在2023年1月中旬,英國初創電池公司Britishvolt的破產就已經拉開了歐洲市場殘酷洗牌與競爭的序幕。

Britishvolt創立于2019年12月,2020年,Britishvolt正式投入運營,招聘員工,并簽署了一系列合作計劃。該公司選址在諾森伯蘭郡布萊斯建立超級工廠,更是承諾為該項目投資26億英鎊,成為英國東北地區有史以來最大的投資之一。

但直到破產,Britishvolt的投資戰略也只是停留在直面上,甚至不僅沒有拿到一個重量級客戶的訂單,也沒有一款成熟的產品推廣到市場。

不管如何,為了自身能源安全,中、美、歐等國已將儲能提升至國家戰略高度,并頒布了相關扶持政策,不過歐美等國政策暗含貿易保護條款,這在進一步加速了鋰電產業化進程的同時,也增加了企業全球化發展及競爭的難度。

未來可以預見,為了爭奪全球新能源產業的主導權與定價權,歐美政府對中資企業的圍剿范圍與力度大概率還會進一步升級。產業競爭就是如此殘酷,我們不應該抱有任何僥幸心理。

回歸到企業競爭與發展層面,考慮到一座電池工廠建成投產需要三到四年,“回血” 需要5-6年,按照這個時間線,留給中資企業國際化布局與發展的時間已經非常緊迫了。

毫無疑問,一場席卷新能源產業的全球競爭已經打響,而全球化競爭成敗,或將對企業,甚至產業未來發展趨勢與方向產生深遠影響。

綜合產業最新發展趨勢與變化,未來全球新能源企業將圍繞新技術、新產能、新資本等多個維度進行新一輪較量,競爭成敗必將對未來產業格局與發展產生深遠影響。筆者分析認為,未來擁有 “技術突破與持續創新力,先進產能布局與高效執行力,全球化布局與發展,財務健康與雄厚資本實力” 等能力的企業更具有穿越周期,持續發展壯大的基因與實力。

未來我們將對產業數據持續進行跟蹤分析,也歡迎讀者朋友進一步留言探討,甚至供稿。

(注:本文僅供參考,不構成投資建議)

附錄:各細分產業鏈銷售收入及毛利率變化