文 | 犀牛娛樂 沈婉婷

編輯 | 樸芳

以劇集內容為核心的長視頻行業又迎來了新變局。

這邊是廣電總局近日出臺了一項新政,即允許電視劇“多星聯播”,指導推動電視臺加強聯購聯播,結束了電視臺近十年的“一劇兩星”時代。

那邊是長視頻平臺之間的版權交易日益頻繁,一個明顯的現象是拼播劇數量肉眼可見地在增多,就在最近一周左右的時間內,愛奇藝接連將《四海重明》《孤舟》兩部大劇分別分銷給芒果TV和優酷。

在長視頻存量市場競爭的狀態下,臺網各平臺也是時候考慮彼此之間內容競合的新可能。

大勢所趨

無論是“一劇多星”新政的實施,還是拼播劇的明顯增多,其實都并非毫無預兆。

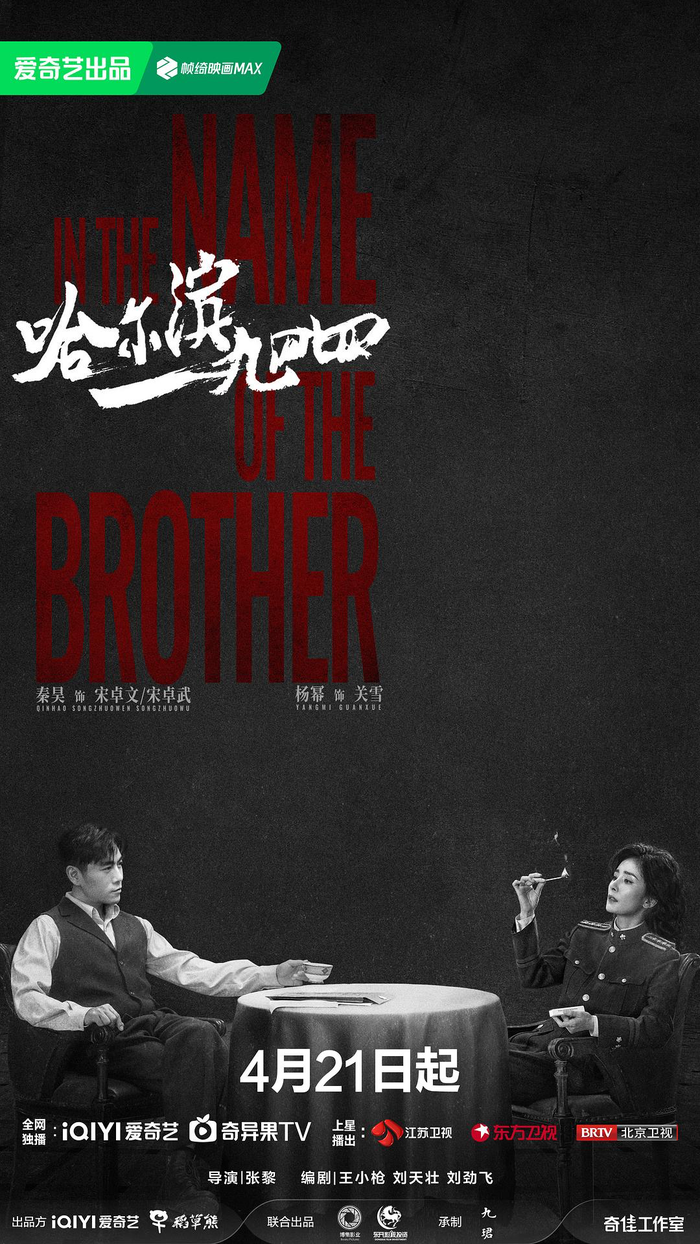

首先,業內對“一劇多星”排播模式的呼喚并非一朝一夕,今年上半年《哈爾濱一九四四》在北京、江蘇、東方三大衛視的聯播算是打破“一劇兩星”的前兆,昨晚同樣在以上三頻道開播的《孤舟》則是“多星聯播”正式回歸后的首個受益者。

而在此之前的近10年時間里,同一部電視劇最多只能同時在兩家上星頻道播出,也就是我們常說的“一劇兩星”,該政策自2015年起開始實施。

“一劇兩星”實施的行業背景是,彼時劇集行業的利潤空間相當可觀并涌入大量資本,導致一時間產量激增甚至超過市場的負荷范圍,供大于求、資源浪費。為了提升衛視消化劇的能力,避免“千臺一劇”的同質化現象,豐富觀眾的文化消費選擇等,總局開始對衛視綜合頻道黃金時段電視劇播出方式進行調整,要求同一部電視劇每晚黃金時段聯播的綜合頻道不得超過兩家,同一部電視劇在衛視綜合頻道每晚黃金時段播出不得超過二集。

然而“一劇兩星”實行之后的這些年來,電視臺和劇集制片方的日子慢慢變得不太好過。能播的劇早就消耗殆盡,經歷了影視寒冬之后行業又大行降本增效策略,省級衛視的購劇能力日趨走低,尤其對二三線衛視而言更加捉襟見肘,聯采新劇的壓力驟升,許多衛視已放棄首輪劇的爭奪,把目光轉向二輪劇。與此同時,電視臺購買力的下降也加速了制作公司的洗牌,一些中小制作公司在競爭之中逐漸萎縮甚至退出市場。

雖說“一劇兩星”政策對視頻平臺毫發無損甚至在某種程度上接管了劇集市場的主動權,但整個行業所面臨的爆款焦慮和競爭壓力卻從未減輕。

一方面,短視頻仍在瘋狂搶占用戶的碎片化時間,微短劇的熱潮還未有褪去之勢,帶貨網紅主播一茬接一茬,這些都擠壓著長視頻本就不多的生存空間,分走了受眾大量的注意力。

另一方面,今年以來,盡管各平臺都有兼具熱度與口碑的優質作品推出,但至今依然沒有等來如《狂飆》那般的爆款,愛優芒三家平臺的日活在上半年都有不同程度的下滑;在市場競爭加劇的大背景下,長視頻平臺們開始適時放棄單打獨斗的零和博弈競爭模式。而劇集拼播,就是平臺在成本壓力之下的現實選擇。

因此,對電視臺和視頻網站來說,“合作”或許是下一階段發展的重要關鍵詞。

誰是受益者?

“一劇多星”的回歸對現階段的大多數衛視而言顯然是利好的,在一定程度上有助于緩解省級衛視在購劇方面的成本壓力,通過與多家電視臺分攤高額版權費用獲得更多頭部劇的播出機會,提升電視臺在劇集市場的整體話語權,從而也能加強與視頻平臺之間的制衡。而隨著電視臺方面購劇總預算的增加,制作公司也有了更多的資金用于提高劇集的制作水準,間接促進內容的精品化發展。

不過,站在多年來強勢切割市場的央視的角度來看,“一劇多星”政策大面積推廣后,衛視頻道或將分走一部分央視在頭部大劇市場的收視份額,也許會影響央視未來的購劇策略。

而實行拼播策略的視頻平臺這邊,平臺之間在內容層面的合作可有效分攤制作成本、獲取版權收入,多平臺的整合營銷攻勢還能夠形成合力,擴寬劇集的宣發思路,進而提高內容的傳播聲量。

近兩年拼播劇逐漸釋放出較大的能量,今年最成功的拼播劇案例當屬在湖南衛視、騰訊視頻、芒果TV三大平臺拼播的《與鳳行》,在多方協力的宣發組合拳布局之下,該劇收視數據、網播表現、招商情況皆獲得出類拔萃的成績。

此外,上半年正午陽光出品的兩部劇《大江大河3》《歡樂頌5》,暑期檔的《你比星光美麗》《孤戰迷城》《四海重明》《孤舟》等,皆在雙平臺網播。值得一提的是,諜戰劇《孤舟》罕見地由愛奇藝分銷給了優酷,或許是迫于營收壓力的無奈之舉,但只要有利可圖,這樣的抉擇對平臺而言就并非壞事。

當然,拼播策略也會為平臺方帶來受眾分流等風險,并且相較于拼播劇,獨播的意義也顯而易見,最重要的是承擔著長視頻平臺會員業務增長的KPI,只有在內容差異化上具備核心競爭力,才能拉來并留住更多的用戶,與對手拉開差距。所以,平臺對于獨播劇的布局依舊是十分必要的。

同理,“一劇多星”所帶來的挑戰也與機遇并存,一則在排播難度上會遠超“一劇兩星”,過往也曾出現多家衛視因難以協調檔期而導致搶播的亂象;二則隨著越來越多電視臺踐行多家合購一部劇,電視劇內容的多樣性將會有所折損,觀眾可供選擇的空間也會由此受限。

但無論如何,從傳統電視臺到視頻網站,在空前激烈的市場競爭之下,現階段只有適時松綁、積極自救、報團取暖,才能共同存活下去。