界面新聞記者 | 林子人

界面新聞編輯 | 黃月

編者按:界面新聞報道,民政部近日發布了2024年二季度民政統計數據,顯示今年上半年全國結婚登記對數僅為343萬對,與去年同期的392.8萬對相比,減少了49.8萬對。值得注意的是,2024年上半年結婚登記數僅為2014年同期694萬對的一半左右。長期追蹤結婚登記數據的人口學者何亞福向界面新聞指出,如果按照往年規律推算,預計2024年全年結婚登記對數可能約為660萬對,這將是自1980年以來的最低值。

近年來,諸如“是什么絆住了年輕人婚戀的腳步”“年輕人在婚戀問題上為何不積極了”此類的話題頻頻在公共輿論場被熱議,當下年輕人婚戀行為的結構性變化愈來愈多地引發社會關注。

耶魯大學社會學系榮休教授戴慧思(Deborah Davis)2017年結束了在上海的田野調查,直到2023年秋季重返中國,時隔六年她注意到,令中國城市年輕人向往婚姻的經濟、政治和文化環境發生了巨大變化。

在今年5月于香港中文大學舉辦的2024年國際學術研討會上,戴慧思分享了她對中國城市婚戀狀況的多年研究。東京大學社會科學研究所榮休教授上野千鶴子也以日本社會的相關數據,為我們提供了另一個視角理解東亞結婚率和生育率的整體下降趨勢。

01 當代婚姻與性解綁,被視為商業合作伙伴關系

戴慧思在耶魯大學社會學系任教40年,她的著述推進了學術界與公眾對當代中國的消費社會、城市化、家庭與婚姻的理解。戴慧思的研究側重于北京、上海等中國城市地區,她認為雖然中國的地域差異明顯,但就婚戀趨勢而言,大城市居民的生命經驗很大程度上揭示了整個中國社會的發展方向。“我的研究一直關注人們的日常生活,以及日常生活如何被人口、法律、經濟和政治等宏觀層面的變化所影響。”

戴慧思的研究經歷伴隨著中國婚姻法的變化:2003年起,人們不再需要得到雇主許可即可離婚;2011年婚姻法《司法解釋三》頒布,規定法律首先考慮的是離婚財產分割時父母與子女之間的血親原則,防止子女的短暫婚姻可能帶走父母一半的積蓄,損害出資父母的利益——于是,當下的《婚姻法》似乎同時呈現出家庭主義(血親利益優先)和個人主義/市場主義(私人財產保護優先)這兩個面向。

2014年,她注意到了婚前協議特別是“忠誠協議”的出現——結婚雙方約定,如果一方在婚姻中不忠,就要支付對方一定金額的賠償——這是一個僅在中國出現的獨特現象。戴慧思認為,1949年后,為提升女性地位,新中國賦予了女性平等的婚姻財產所有權(無論該財產來自男方還是女方),然而至2010年代,婚姻制度已在很大程度上被私有化,于是人們發展出一套新的應對策略,即將婚姻看作一段商業合作伙伴關系,以合約確認義務、約束行為。

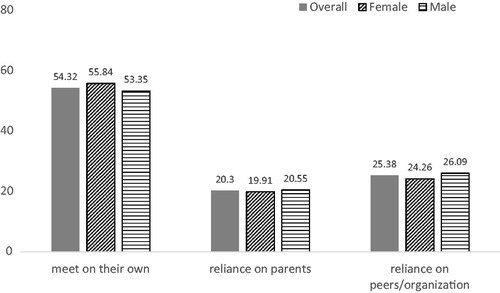

2019年,戴慧思在合著論文《家庭重新登場:中國婚配市場中的代際影響》(Reinstating the Family: Intergenerational Influence on Assortative Mating in China)中,通過調研出生于1980-1989年的上海年輕人發現,這一代的中國城市年輕人比1950年代的同齡人更有可能依賴父母來確認結婚對象。

她觀察到,截至2018年,結婚在中國社會中依然被普遍認為是成人的必要步驟,但“性革命”已經發生——婚姻與性解綁,至少在上海這樣的大城市,婚前同居已被普遍接受。但生育行為依然在很大程度上限制在婚姻內部,這與上野千鶴子提及的日本社會的情況相同。上野千鶴子認為,浪漫愛的意識形態,即愛情、性與婚內生育的“三位一體”,在日本社會已然消解。

02 不婚接受度提高,男性更相信“一生一世一雙人”

2023年秋,戴慧思再次訪問北京與上海。由于缺乏具體研究計劃,她將2023年至今對中國社會的觀察稱為“印象”,而非有著嚴密論證的發現。但她確實相信,此前就中國社會的婚姻與親密關系發表的觀點很有可能已經失效,“讓城市中的年輕男人和女人渴望婚姻的一些經濟、政治和文化環境在五年時間里發生了劇烈變化。”

其中包括大學畢業生就業情況的變化。戴慧思認為就業情況或許不會影響年輕人投身親密關系,但幾乎肯定會影響年輕人的婚姻決策。與此同時,性別失衡加劇,年輕女性在職場面臨更多歧視,在求職面試、薪資差距和升職中面臨更多障礙。

她還指出,新冠疫情或許也對年輕人的婚姻決策造成了心理影響。另外,離婚冷靜期等提高離婚門檻的法律措施,或許也讓一部分年輕人對婚姻關系望而卻步。

戴慧思認為,當下中國年輕人更加明確地拒絕婚姻,而他們的父母對此也持更加接受的態度。“很多單身的年輕人告訴我,他們的父母尊重他們,認為結婚還是不結婚都是他們的人生決定。”有趣的是,2021年底微信上進行的一項研究發現,男性比女性更相信能投身一段持續終身的親密關系,對唯一的伴侶保持忠誠。具體而言,44.4%的受訪男性給出了肯定的答案,受訪女性中給出肯定答案的比例為30.4%,更高比例的受訪女性對此表示懷疑或拒絕。

戴慧思對這一發現并不感到意外。在她看來,1956-1982年的經濟、人口和政治環境降低了城市家庭的性別差異——婚姻與性高度綁定、福利分房制度讓住房所有權不復存在,絕大多數城市女性都要參與工作,女性對家庭的經濟和勞動貢獻與丈夫持平甚至更多——改革開放至今,中國城市地區的性別差異再次拉大,婚姻與性解綁、商品房制度和婚姻法新規讓男性占據主導地位。“在這些問題中,我們都在看到性別分歧,沖突也更加明顯。上述微信研究揭示了一個性別差異,即男性似乎比女性更加支持既有的(婚戀)規范。”

在長達45年的田野調查中,戴慧思注意到,當國家收回對普通人生育、家庭財產和性行為事無巨細的干預,人們不再會因為出軌而被送去勞改、能夠以個人欲望為原則在公共領域行動——這在其他社會或許會被稱為“新自由主義”——但在中國具有巨大的個人解放意義。在她看來,隨著生育率的下降,國家將再次試圖干預私人生活。同樣值得注意的是,人們相信很多事事關個人選擇,“私人領域比人們預期得更加強健。”