編者按:在印度新德里召開的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會昨日通過決議,將“北京中軸線——中國理想都城秩序的杰作”列入《世界遺產名錄》。

北京中軸線是中國古代城市設計的經典。建筑學家梁思成曾經稱頌北京中軸線是“全世界最長,也是最偉大的南北中軸線”,“北京獨有的壯美秩序就由這條中軸的建立而產生”;建筑學與城市規劃專家吳良鏞也曾贊譽北京中軸線是“古代中國都城建設的最后結晶”。

對公眾來說,北京中軸線上最著名的建筑就是天安門廣場和故宮博物館。曾任故宮博物院院長的單霽翔在著作《人居北京:一脈中軸伴水行》中也談到過中軸線的過去和今天。在《世界遺產名錄》更新的當下,我們不妨來了解一下北京中軸線是如何形成的,和世界上其他軸線布局特點的城市有何不同,以及今日中軸線有哪些延伸。

北京“中”軸線最早出現在何時?

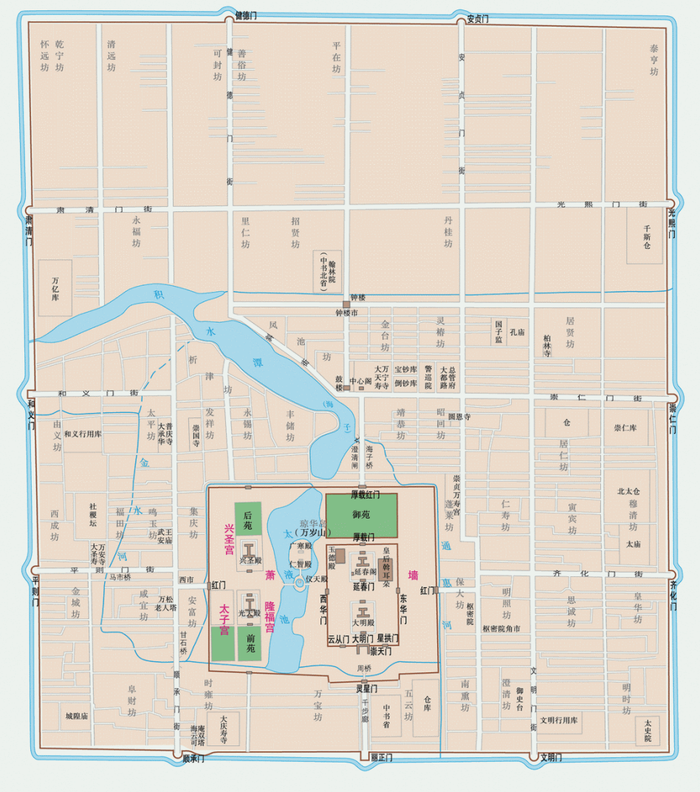

對于中國古代都城中軸線首先出現在哪座城市,學術界存在不同觀點。一般認為,三國至北朝的鄴城,其城市布局前承秦漢,后啟隋唐,其單一宮城制度,全城中軸對稱格局,整齊明確功能分區的設計理念,為中國歷代都城建設所沿襲,對東亞地區古代都城的規劃建設也產生了深遠影響。隋唐長安城是在國家重歸統一、國力強盛、文化繁榮的社會環境下,營造的一座規模空前的都城,其城內的皇城、商市、里坊等建筑對稱布局,形成了明確的城市中軸線。在以后的唐代洛陽城、宋代汴梁城、遼代南京城、金代中都城和元代大都城,都傳承了中國古都城市的中軸布局方式和理論準則。

北京傳統中軸線形成于元代,在營建大都城時首先選擇中軸線的基點。根據史籍記載,元大都設計時在宮殿北邊設有中心臺,在南城門外選定了一棵樹,依這兩點確定出中軸線。元大都中軸線與明清北京中軸線有著極為密切的“親緣”關系。元明易代之后,元代宮殿紛紛被拆,城市中軸線也就一同隱去。但是,明清北京城的建設既傳承元大都城的規劃建設成果,又吸納、發展和豐富了中軸線布局的傳統文化理念,在表現手法上更為靈活。

明北京城于1406年開工,1420年落成。歷時14年建設,一座有著更為壯觀的“帝王之軸”的顯赫都城,成為國家新的“心臟”。清朝定都北京以后,進一步完善了中軸線的文化主題。首先在景山山頂和山前、山后加以精心營造,進一步強化了景山作為整個北京城的鎮山功能,成為清朝在中軸線上創新發展的重要成果。北京中軸線的最后定型并達到全盛面貌是在清朝中期,清順治、康熙、雍正、乾隆四朝對中軸線的恢復與建設,為清代中軸線的輝煌奠定了重要基礎。

北京著名史地學者朱祖希先生曾形象地比喻:“北京城就像一中山裝,腦袋是太和殿,第一個紐扣是端門,第二個紐扣是午門,第三個紐扣是天安門,第四個紐扣是前門,第五個紐扣是永定門,兩個大口袋是天壇、先農壇,上面兩個口袋是太廟、社稷壇。”

這條貫穿北京南北的中軸線將很多自成一組的基本平面組織串成一體,形成了一條壓倒的主軸,并將整個城市從空間組織、體量安排上,完全連貫起來,從而使城市呈現出一種極為完整的節奏感,達到完美的藝術效果。正因為有了這條中軸線,才形成了北京城雄偉、嚴整、和諧之美。因此,中軸線不僅是北京城的支撐,而且是北京城的壯美之本。

北京老城的城市布局和故宮的空間秩序都是依照這條中軸線布置和展開的。首先,從建筑高度的考察看,中軸線上的重要節點建筑自南而北的高度大多較高,而中軸線兩側的街巷胡同和四合院住宅都是按照規劃,以院落為單位平鋪展開,一般建筑高度在8米以下,與故宮形成強烈的對比。

其次,從明清北京城的布局看,北京城有完整的城墻和護城河,有內九外七的城樓、城門,東面的北新橋至磁器口、西面的新街口至菜市口,兩條大道形成了東西兩側副軸,其對稱、嚴謹的安排,加強了北京中軸線的布局。北京城門相對,構成棋盤式的街道,互相平行的胡同,則成為主干道通往傳統四合院住宅的交通網絡。以中軸線上的主體建筑為依據,前朝后市、左祖右社。兩側對稱布局著天壇、先農壇、太廟、社稷壇、普度寺、火神廟等壇廟建筑,以及王府衙署、街巷胡同、商業街區。

再次,從傳統文化思想體系看,“以中為尊”是一大特色,歷代帝王總是把自己的國家視為“天地之中”。北京中軸線北收南展,與我國傳統哲學中“坐北朝南,統治天下”的思想有關。從物質層面看,城市軸線可以起到組織和控制城市空間的作用,是城市空間的結構骨架,通過軸線可以串聯起城市景觀、交通、用地功能等系統。從非物質空間的意義看,往往遠大于它的物質空間意義,從而成為決定城市空間形態的決定性因素。實際上,中西方首都城市軸線形成的主要外部動因都是政治因素,其中一些城市軸線具有極強的象征意義,甚至代表國家精神。

在世界其他國家的首都城市,也有具有軸線布局特點的城市。例如,意大利羅馬、法國巴黎、美國華盛頓、澳大利亞堪培拉和巴西巴西利亞等,這些城市的軸線一般由道路和開敞空間構成,沒有確定的方向,常常由多條軸線多方向放射延伸,共同形成城市系統,而多條軸線之間無明顯的等級差異。與之相比,北京中軸線嚴格依照“南面而聽天下”的傳統禮制,有著明確的南北方向性,北收南展,具有鮮明的等級秩序。同時,中軸線由道路和重要建筑物共同構成,雖然大型建筑物阻斷了軸線道路的連續性,卻營造出比空間軸線更強烈的心理軸線,體現出獨特的中國傳統文化。

北京中軸線分哪“五段”

北京中軸線實際上分為五段,從南向北,每一段約有1500米。第一段由永定門至天橋,是較為肅穆的郊壇區。第二段由天橋至正陽門,為中軸線上最為熱鬧的部分,即今前門大街商業區;五牌樓與正陽門作為該段的一個小高潮,揭開進入內城的序幕。第三段由正陽門至午門,為宮廷前區。第四段是整個軸線的高潮部分——宮廷區,由午門至景山,紫禁城三大殿、后三宮、御花園等核心建筑都集中在這一區域。最后一段是中軸線的尾聲部分,由景山北門到鐘樓,這一帶分布著商鋪、民居和什剎海。

由永定門至天橋段:主題是生態。天壇和先農壇區域內有很多上百年的古樹。每當夏天濕潤的東南風刮來,經過天壇和先農壇300多萬平方米的綠化帶,空氣會得以凈化,于是清潔濕潤的空氣吹進北京老城,形成良好的區域小氣候。目前,先農壇“一畝三分地”已經實現騰退、考古、展示、祭祀、春播。如今,站在永定門城樓上北望,筆直的永定門內大街成為“步行走廊”,兩側國槐枝繁葉茂,銀杏傲然挺立。通過景觀設計,提升了行走的便捷程度,實現了人們全程步行體驗,使人們漫步其間感受古老中軸線的壯美風貌,同時踩上生態人居環境時代的節拍,讓人流連忘返。

由天橋至正陽門段:主題是經濟。天橋地區是面向平民、文商結合的繁榮市場及娛樂場所,是老北京平民社會的典型區域。處于中軸線上的前門大街和兩側地區在明清時代形成繁華的商業區,珠寶市、大柵欄、鮮魚口、打磨廠、西河沿、廊房頭條、廊房二條都形成了特色商業街,數百年來店鋪林立、商業繁榮,具有濃厚的傳統商業氣息,反映了古都傳統商業文化的繁榮景象。其中的全聚德、同仁堂、都一處、瑞蚨祥等一些百年老字號,都有很高的商業信譽和社會影響。

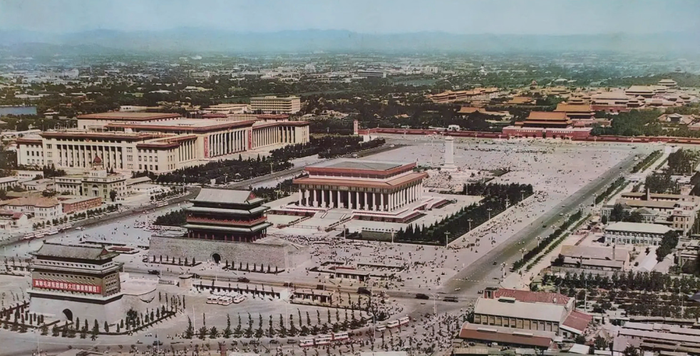

由正陽門至午門段:主題是政治。天安門廣場是明清兩代舉辦重大慶典和向全國發布政令的重要場所。作為國家機器的“六部衙署”,布置在天安門中軸線上的“天街”兩側,體現封建國家中央集權的統治體制。1949年10月1日,中華人民共和國開國大典在這里舉行,第一面五星紅旗在這里升起。天安門廣場經過幾次擴建,形成了以人民英雄紀念碑為中心,東西寬500米、南北長880米,總面積達44萬平方米的廣闊空間,象征著國家的統一、社會的穩定和民族的和睦。與此同時,傳統中軸線與東西長安街軸線相交于天安門廣場,故而天安門廣場作為全國政治中心的地位更加凸顯。

由午門至景山段:主題是文化。紫禁城是世界宮廷史上的“無比杰作”,既是世界建筑藝術的經典之作,也是中國歷史文化藝術的豐富寶藏。成立于1925年的故宮博物院,是在明清皇宮及其收藏基礎上建立的博物館,現今已發展為世界上最著名的博物館之一,成為中國對外文化交流和展示中華傳統文化的重要窗口,也是全球著名的文化旅游勝地,在國際社會和廣大民眾的心目中具有不可替代的重要地位。如今,故宮作為世界上現存規模最大、保存最完整的古代宮殿建筑群,已被列入《世界遺產名錄》。

由景山北門到鐘樓段:主題是社會。中軸線北端是“前朝后市”的“后市”,隨著元代以后京杭大運河漕運終點的改變、積水潭的逐步縮小,形成了融匯民居、商業、娛樂的市井民俗區域。在中軸線兩側的南北鑼鼓巷、什剎海是都市百姓居住、生活、休閑的區域,幾百年來與鼓樓大街共同形成傳統商業文化區域和市民休閑場所,煙袋斜街、白米斜街、大小金絲套等街區,則是北京地域文化的生動體現。此外,作為整個中軸線的終端、京城的報時中心,鐘鼓樓上的晨鐘暮鼓是中國“日出而作、日落而息”的傳統生活方式的真實寫照。

單霽翔 著

中國大百科全書出版社 2023年03月

中軸線的“新亮點”

北京中軸線隨著城市建設的展開,也在持續成長。1984年,北京獲得第11屆亞洲運動會舉辦權,這是我國第一次承辦大型洲際運動會。北京市決定將亞運村及眾多比賽場館選址在城市北部。同時為緩解從老城到亞運村的交通擁堵,從北二環中路的鐘鼓樓橋,到北四環中路開辟了一條新的城市干道,長度約5千米,這是明清北京中軸線第一次長距離向北部延伸。與此同時,北中軸線的概念進入公眾視野。

2001年以后,北京奧運會工程全面鋪開,以此為契機,中軸線的概念被越來越多的人熟知。奧林匹克公園是奧運會的中心活動區域,至此,中軸線進一步從北四環向北延伸至北五環,中軸線北端城市景觀的格局基本確立。2008年8月8日,第29屆夏季奧林匹克運動會在北京舉辦開幕式,29個巨大的“煙花腳印”,以永定門為起點,沿北京中軸線一路向北,邁向奧運會主體育場。這種儀式感十足的設計,在北京中軸線之上賦予了時代寓意,完成了古代歷史與現代時空的有機銜接,將當下的北京置于人類文明的歷史長河之中。

“一線牽一城,線上匯集了北京城建筑的精髓。一城聚一線,北京城的變遷在線上留痕,線也隨之不斷生長。有人說,這是一條歷史軸,娓娓講述北京往事;也有人說,這是一條發展軸,人們從這條線上讀北京、看中國。”中軸線是城市發展軸,中軸線從7.8千米延伸到88.8千米,體現出“一脈傳城”的氣魄。在新北京的城市空間結構中,北京中軸線仍將是世界上唯一的、無與倫比的、獨一無二的“中國氣質”中軸線,是“集中展現著中華文明的過去、現在和未來精粹的文化遺產軸線”。

本文書摘部分節選自 《人居北京:一脈中軸伴水行》,經出版社授權發布,小標題有改動,較原文有刪節,圖片均來自書中。