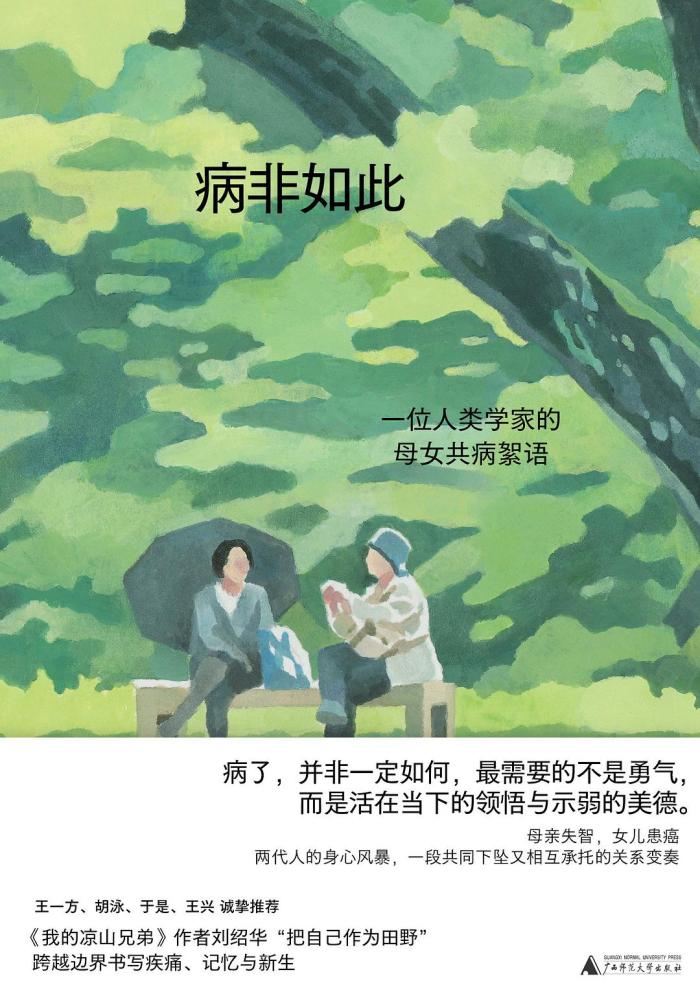

編者按:很多中文世界讀者對劉紹華或許并不陌生。她是一位醫療人類學者,是《我的涼山兄弟》的作者,她在職業生涯中見識過不少“恐怖世面”,“跑過華航空難新聞,上過保釣號采訪漁船,在柬埔寨等貧窮國度做過國際發展,在尼泊爾陷入武裝暴動烽火之中,深入四川山區的毒品與艾滋病重災區,拜訪過中國各地的艱苦麻風村。”

2018年7月,劉紹華的母親和她自己接連確認罹患“世紀之癥”,母親被診斷為阿爾茲海默癥初期,劉紹華則確診淋巴癌。五年后,女兒積極接受癌癥治療已然好轉,而母親則進入了疾病的中后期階段,隨著記憶包袱不斷破洞,母親慢慢走向了釋然和放松,甚至已經忘卻了女兒患癌的事情。劉紹華說,“我們生命共同下墜的交會已然過渡。”

母女共病讓整個家庭備受打擊、陷入混亂,一開始,生病的人不好過,沒生病的人也不好過;但是,在之后的數年間,“各種沒想過的生命經驗,正面的、負面的、堅固的、新生的、美妙的、創造的,也都一一發生;沒生病的人很驚奇,生病的人更驚奇。”劉紹華在《病非如此》一書中寫到,“生病與康復都是一趟旅程,只有走過才知道風景微妙,不管是否喜歡。”

《病非如此》展現了她作為癌癥病人、作為認知癥患者的女兒、作為醫療人類學者、作為疫情之下的中國臺灣地區社會觀察者等多重視角,在她的患病與療愈敘事中,我們能夠看到病人如何接受身體與生活的劇變、一個家庭如何應對疾病的沖擊和震蕩、醫護群體如何接住下墜之人,以及一個社會可以如何真正地履行照護的職責。

劉紹華在本書最后一章的結尾部分寫到:“我和母親都與自己的某種面向和記憶告別。我們仿佛都回到某個生活的原點,然后又從原點出發,帶著新的心情和姿態,與自己和他人互動。我們都因生病而經歷了生命的減法。若換一個角度看‘失去’、‘去蕪存菁’后,留下來的是對我們真正重要的或我們珍惜的。由此再往前走的生命之途,也許并非生命的減法,而是在觀點和認知改變后,重新體會生命的加法過程。”

《認識病人的身心世界》(節選)

撰文 | 劉紹華

生病或老化的身體,很多感受一言難盡,因為病人可能正困惑于不明所以的處境,也可能難以啟齒內在的憂心。病人在跨越身心的邊界時,能靠什么擺渡以順利超越現況、朝向安頓之境?我想,除了良好的治療,以及病人自己的身心探索與活在當下的修行功夫外,親友的同理心、照護和言行反應,也是下墜之人能否被接住、順利擺渡過關的重要因素。

當我陷入化療副作用和孤立無聊導致的身心變化時,母親也正陷入腦部退化的風暴之中。半年的治療期間,醫囑盡量回避親友探視,以預防感染。母親雖常跟我通電話,但只能等待我的白細胞數回升且哥有空時再帶她來看我。雖然我們對各自病程的認識和投降的時間點不同,卻同樣經歷過身心下墜的慌張。親友面對我們的改變而有的困惑和不適反應,也頗為相似。

我接受治療約三個月后,母親從擔心和掛念我,變成只有掛念,到主要剩下為何我都不回家的疑問。她逐漸忘記我生病了。我偶然發現母親遺忘此事,感到難得的欣慰,從此在她面前絕口不提。

我以為,遺忘不好的事就等于放下。但是,仍有清晰邏輯認知的母親,不見得這么想。

有回聊天,母親提到一些她記不清楚的不愉快往事,我說:“這些事忘記了,不就輕松了嗎?就不用再想了啊。”

母親偏頭瞅我:“怎么會輕松?”我又問:“那是什么感覺呢?”

母親低下頭,似乎認真用力地在思索:“覺得很……懊惱,想不起來,很懊惱。”母親用加強語氣說了“懊惱”兩次。

我有點訝異,這是非口語的正式用詞,母親的表達能力仍然非常精準。

母親和我的對話讓我明白,沒有完全遺忘的記憶,仍是記憶。記憶破碎的狀況勾引出自我認同的焦慮與懊惱,哪怕是不愉快的記憶,都不想失去。母親想要拾回的,不一定是記憶本身,更是記憶的能力。

母親經常清晰具體地描述自己的腦霧狀態,她能認知并表達細微的變化。有一天,我牽著母親的手散步,她突然問我:“你有沒有覺得我走路搖搖晃晃?”

其實,母親走路并沒有搖晃,但那是她身體內在的真實感受。我在治療后期,偶爾也有那種身體內在非常脆弱,像是隨時想坐下的感覺,但是外人完全看不出來,甚至可能以為是病人的幻想。

那不是錯覺,是真實的感受,病人正在辨識體內的信息,并努力穩住自己。

母親經歷的病識感,是種覺察自己正在下墜的失控感受,盡管速度不一定很快,方向卻很明確。我感同身受。

治療期間,我的病識感也很明顯。在一般的社會認知里,化療就像是把“毒藥”打進身體里,癌細胞殺死了,無數的好細胞也陣亡犧牲,化療就是一種必要之惡。我的病識感,主要源自化療的副作用,而非已受藥物控制的疾病本身帶來的傷害,所以,我相信自己渡過化療的難關后將得以康復。然而,盡管有此信心,我都免不了陷入低潮。快速老化愈逼近,失智癥病況愈明顯的母親又如何能有信心,如何能安置自己的不安?

***

重癥罩頂,不論治療與康復,或祈求改善,都是一段漫長之旅,充滿了酸苦、喜樂、不安與盼望。經常,病人處于莫名未知的跌宕起伏之中。身體情況退步時,心情也可能墜落得很快;身體情況稍好時,心情也可能宛如撥云見日般瞬間開朗。然而,通常旁人理解疾病與病人的腳步,少見能同步跟上。

常見的是,親友可能在不明所以、不知所措或無話可說時,單調重復地要病人“勇敢”“振作”“加油”“開心點”“好起來”“不會有事的”。仿佛表現“正常”“開心”的關鍵在于主觀意識,宛如病人的憂心與身體感受只是不必要的錯覺,宛若回避討論病人的恐懼,真實的危機就可以被壓抑褪去。

常常,這樣的言辭盡管善意,卻多源于誤解,成為不經意的傷害,甚至可能讓病人產生不被理解的被遺棄感。此時,如果病人無法找到安頓自己身心的方法,不利的外在環境,以及缺乏理解及同理心的旁人言行,可能會加重病人的下墜感。

病人最需要的并不是勇氣,而是活在當下的領悟與示弱的美德。向生命示弱、向身體的需求示弱、向愿意傾聽協助的照護者示弱,才能放下憂慮負擔,安頓虛弱的身心,集外界所有協助之力、之氣于一身以感受支持,而不是刻意表現堅強。

愿意接受治療就是一捧求生的勇氣了,無須更多的宣示。

治療開始后的我,偶爾在親友的眼里可能判若兩人,我想,很多重癥病人或失智癥初期患者都可能讓身旁親友有此感覺。得了重病,病人的認知、眼光、身體感、與周遭的關系,可能會被迫快速改變,直覺性地自救于恐懼和危機之中,想弄清楚為何?究竟發生了什么事?該怎么辦?言行舉止習慣等日常生活選擇,也可能隨著這些自問自答而不停調整。

對病人而言,這一切安頓自己身心的改變,可能是立刻發生,毫不猶豫;也可能是在慌亂中摸索,跌跌撞撞,反復嘗試,因而顯得舉棋不定。無論如何,專注于自身生命與生活的變動,讓病人的內在調節啟動得很快,表面上看還是同一個人,實際上卻可能已進入準備脫胎換骨的正負狀態。然而,旁人對于病人的認識想象,經常仍留在原地。

治療期間,和許多病人的經驗一樣,我也會面對家人的不理解,這常令我想起三十二年前母親化療返家時的那一天。

那時的我無知且不成熟,不曉得如何應對生病的母親,雖聽聞化療很傷元氣,對于迎接母親返家后的照護,卻全然不知所措。猶記得,虛弱的母親進門后,不發一語,不如我預期那樣直接進房休息,而是堅持拖地,我要她不要拖了,表示由我來拖,她也決絕地不予理會。

幾十年來,我一直不解母親為何化療后返家就在擦地板,但她固執生氣的樣子,始終印在我的記憶中。直到我自己接受治療時,才終于似乎突然了解母親了。

我住院時某天,朋友帶著一大束花前來探望,醫師看見了花,也見到友人沒戴口罩圍在床邊,立刻叮囑將花移走,還要我在床前貼上“禁止探病”的告示。我后來也在其他病人的醫師口中聽到類似囑咐。因為多數人對于化療中的病人,尤其是正在接受全身性化療的病人處境缺乏認識,可能在不經意中造成預期之外的傷害。

化療藥物正發揮效果之時,也是副作用讓病人的免疫力降到谷底之際。這時,尋常的細菌病毒都可能讓病人發燒,從而影響治療進度,甚至出現復雜的并發癥。雖說現代人身邊幾乎都有親友罹癌并完成治療,但這一點常識仍相當不普及。

開始化療前,新病人都得上衛教課,我就看了兩支片子并聽取講解,完成后還得簽名確認,可見其慎重。每回治療后,醫護都再三叮嚀:勿碰觸動物、植物;餐餐刷牙;接觸口腔的任何器具都要開水消毒,尤其是牙刷;避免生食,只吃可削皮的水果,容易帶菌和引起過敏的蝦蟹海鮮等一律回避;出門一定要戴上口罩,遠離人群;散步盡量挑選人煙稀少的空曠之處等。

劉紹華 著

望mountain·廣西師范大學出版社 2024-7

這些叮嚀都是良言苦口,看似簡單,但要日日認真執行大半年,其實并沒那么容易,需要一定的耐心和紀律。我認識一位病友,覺得餐餐燙牙刷太麻煩,就準備了大把的新牙刷,兩三天更換一只。盡管如此,她的舌頭還是長滿了霉菌,必須治療。病菌繁殖快速,免疫力低下的病人,連如此尋常的病菌都可能招架不住。

因為這些叮嚀,第一次出院返家后,為了盡量避免過敏原和維持環境清潔,我就把綠油油的室內植物移到陽臺或送走了,也把我搜集多年卻可能藏有塵螨的布玩偶們送走了,在冷清清的環境中度過了六個月。醫生知道我的職業,還叮囑我不要翻閱圖書館或檔案室里塵封多年的書籍或檔案,因為那里面的塵螨也可能讓免疫力正低下的我有“致命風險”。

然而,如此小心謹慎雖然確實讓我在治療期間未曾出現高燒或不必要的感染,免于不少化療中常見的小警報,讓我的治療一路都很順利,但是,窩居時沒有喜歡的植物陪伴并不好受。這個經驗,讓康復后的我很希望了解什么樣的植物可能適合陪伴病人。

本文書摘部分節選自《病非如此》第二章,經出版社授權發布,標題為編者自擬,未經授權不得轉載。