文|娛樂獨角獸 Mia

編輯|李尋歡

萎靡不振的暑期檔市場終于有了一點起色。

春節檔以來,第一匹10億+黑馬即將誕生。犯罪懸疑片《默殺》7月3日上映,上映第二天逆跌,首周票房3.75億,貢獻總票房近五成,以一己之力把工作日大盤拉到9000萬水平,連續6天獲得票房、觀影人次、上座率、預售日冠“大滿貫”,貓眼專業版將其預測總票房上調至13.78億,目前暫列暑期檔票房冠軍。

《默殺》加熱電影市場的同時,“堆砌暴力奇觀”“虐女”等爭議也隨之爆發。而從另一個角度來看,其提檔、工作日上映的策略也被證明行之有效,驗證了“周五上映”的慣例不再絕對。

“又爽又惡心”的暴力奇觀:猛藥成電影市場透支療法?

《默殺》的爆是可以想見的。

導演柯汶利在前作《誤殺》中已經證明過自身的敘事能力,在《默殺》里,校園霸凌、謀殺、復仇、家暴、詐捐、警察腐敗、社會冷漠、性侵、虐童、偷窺……一口氣塞滿了所有的爭議話題,主打“全員惡人”且量大管飽,充分留足了短視頻營銷的切口。在沒有電影分級制度的背景下,膠水十字架、手扎釘子、斷頭碎尸、喂頭發湯、荊棘花環扎頭皮等暴力奇觀堆滿,充分刺激感官,過往類似題材的暴力場面與之相比簡直是“小兒科”,有評論認為“又爽又惡心”。

但凡事難兩全。“量大管飽”的另一面,是三條敘事線的雜糅導致人物塑造和故事主線難以突出,懸疑性并不強,主要靠血腥感營造氛圍。另外,吳鎮宇王傳君張鈞甯等“各自在自己的表演體系內”,無法兼容,也引發了一些表演層面的爭議。

一條豆瓣高贊認為《默殺》“一驚一乍,故弄玄虛,真相全靠回憶。” 目前,該片豆瓣評分為6.8分,不及柯汶利前作《誤殺》的7.5分, 也不及他自己翻拍自己的原作《默殺》7.8分。不過,該片的內容缺陷與爭議,或許是主創準確拿捏市場口味、疊加套路、進行取舍之后的結果。

此前“3名初中生霸凌同學致死”新聞刷屏,校園霸凌話題引發熱議,影片話題先行的題材優勢、感官刺激成為出圈捷徑。貓眼9.5分、淘票票9.4分的成績也充分說明了主流觀眾的買賬。

短視頻時代,正如同瘋狂刺激觀眾情緒、顧不上邏輯自洽的短劇一樣,大尺度猛藥符合人性對觀看暴力的本能渴望,很容易成為電影最大的賣點——冷門檔期的《周處除三害》成黑馬也證明了這一點。

電影和劇集都在“短劇化”,固然有利于市場,但卻容易忽略“向內探討”的深度和人文關懷。當刺激不斷加大,觀眾閾值越來越高,也就陷入了“劑量越來越猛、透支市場”的循環。

將目光投向電影背后的“原作”,導演柯汶利的長片“處女作”其實是自己的研究生畢業作品《默殺》,由黃健瑋、尹馨、張世等主演,2018年開機,2022年才最終完成,在2022年釜山國際電影節、2023年上海國際電影節和2023年臺北電影節展映,去年曾入圍上影節華語新風單元。

柯汶利在談及創作背景時,分享靈感來自一則社會新聞:女孩在單元樓內離奇失蹤,母親挨家挨戶詢問鄰居卻一無所獲,后來警方查證女孩已經遇害,案發當時不少住戶都聽到了動靜,卻無人制止。“有時候沉默是可以殺人的”。

主演黃健瑋陷入丑聞,導致該片在大陸上映困難,2024年3月,柯汶利擔任編劇的《默殺》出現在國家電影局的備案公示中,故事基本完全相同,去掉了可能產生爭議的宗教部分,從資方到主演全部大換血,第一出品方是貓眼、第二出品方是淘票票,互聯網影企主控,演員名氣“升級”。從開機到上映,僅僅用了4個月時間,可謂速度驚人。

又是“好過審、方便上大尺度”的東南亞,又是一系列刺激情緒的社會議題集合,雖非一線配置卻集齊了所有熟悉的賣座公式,從《唐探》系列、《誤殺》系列到《消失的她》《孤注一擲》再到《默殺》,無限反轉、犯罪獵奇場面和情緒刺激越來越卷,這套由陳思誠開啟的國產犯罪類型片“下沉市場爆款公式”,被大數據精準驗證過,已經在大銀幕上屢試不爽,儼然成為“陳氏宇宙”。

是以,當結尾出現“特別鳴謝陳思誠導演”的字幕時,不少觀眾表示“一下悟了”。

事實上,《默殺》的主出品方雖然換成了貓淘,但不可忽視的是陳思誠于柯汶利有著引路人的知遇之恩。此前,一部名為《自由人》的短片吸引了陳思誠,當時他正在廣泛尋求與新導演合作,于是找到了該片導演柯汶利,后者由此成為壹同簽約導演,陳思誠打造出的新生代懸疑導演矩陣逐漸成形。隨后,陳思誠擔任監制,柯汶利執導了劇版《唐人街探案》,以及13億票房的電影《誤殺》。

可以確定的是,在《默殺》之后,還會有更多的同款“大尺度犯罪片”誕生。

“工作日上映、提檔”頻繁:誰能救市?

與《默殺》同一時期上映的新片,基本上都撲了。奇幻愛情片《歡迎來到我身邊》縱有《封神第一部》《我的阿勒泰》之后人氣飆升的流量小生于適,也扛不住上映三天,排片、票房預測持續下調,截止娛樂獨角獸發稿前,總票房僅有3800萬+。國風動畫電影《傘少女》被評“畫風唯美而劇情弱”,上映四天票房勉強過千萬。

《默殺》在一定程度上帶熱了大盤,但距離“救市”還有距離。對比去年30億量級的《消失的她》,推動了端午檔的爆發,并加速了整個暑期檔的升溫。最終2023年暑期檔,上映影片超百部,總票房達206億元,占全年票房比例達38%,對全年總票房的復蘇至關重要。

今年在《默殺》上映之前,暫列暑期檔票冠的是張嘉佳執導、票房4.6億+的《云邊有個小賣部》,不難看出今年開局不利,中小片扎堆,卻一部能打的都沒有。

集體提檔潮正在成為今年暑期檔的關鍵詞之一,這是由于缺乏頭部大片、市場遇冷所導致的。6月總票房僅有22.30億,是近十年來除疫情外最低的表現,一眾影片紛紛用提檔“緊急救援”,留出更長的發酵空間,在缺乏有力競爭對手的情況下,搶占市場先機,《默殺》也是其中之一,“暑期檔提檔”甚至登上了微博熱搜。

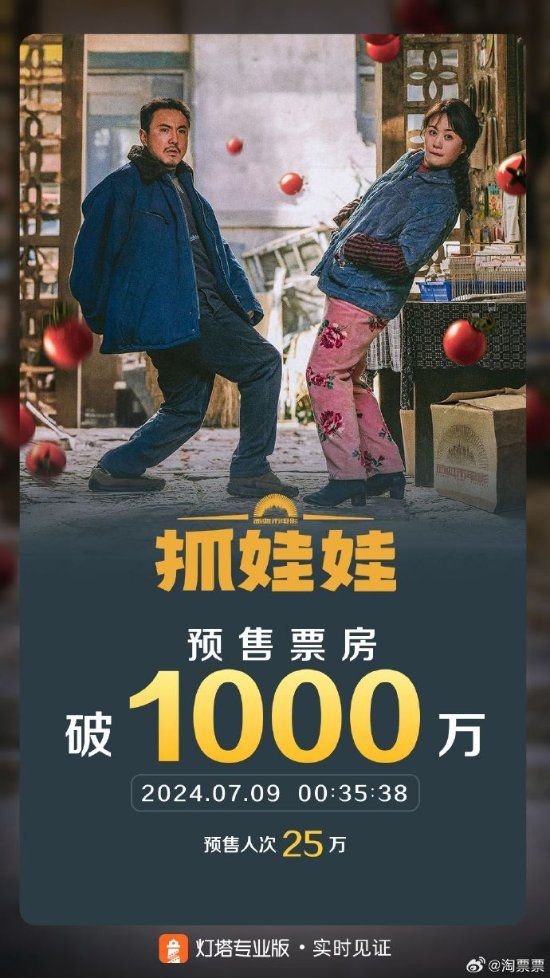

《海關戰線》原定7月5日上映,提檔至6月28日。《默殺》原定7月4日上映,后提檔至7月3日,從周四提檔到周三,僅僅提檔了一天。《抓娃娃》原定7月18日上映,提檔至7月16日,即周二工作日上映,如今又在7月13日到15日開啟全國大規模點映,截止發稿前,《抓娃娃》在7月13日已經排出7.5萬場,幾乎等同于周六上映。

王俊凱主演的《野孩子》提檔至7月10日,也就是本周三,預售11小時便取得了550萬元的票房,媒體根據導演前作《我的姐姐》大多預測該片票房能夠達到3.5億-5億,但該片最終在一天之內宣布因“后期原因”撤檔。

工作日上映是今年暑期檔的另一關鍵詞。從上文不難看出,《默殺》《抓娃娃》以及《野孩子》選擇提檔的日期均在周中工作日,迥異于周五上映的傳統。

這一傳統起源于北美市場,通常而言周五開畫有利于影片吃到周末紅利,但這一規律在暑期檔已經不太顯著:時值7月,作為主力觀影人群,大部分學生已經放假,他們的涌入使得工作日和周末差別縮小,而且在口碑發酵速度變得緩慢的當下,提前上映不失為走長線的好選擇。

此前越來越多的電影選擇“大規模點映”,實際上約等于“提檔”,同樣也是出于爭取口碑向外圍泛受眾擴散的考量。《默殺》在首周末的逆跌、零跌,正驗證了提檔到周中策略的正確。

今年已有超過90部影片定檔,但頭部影片屈指可數,外界紛紛將“救市”的希望放在了提檔到下周上映、沈騰馬麗組合的《抓娃娃》身上。作為國內票房最高男、女演員,沈馬二人有著相當強的票房號召力,此前多個檔期都曾驗證“合家歡喜劇是剛需”,燈塔專業版對其給出了24億-30億間的媒體預測票房。

《抓娃娃》對市場的統治將延續到8月,有足足三周的發酵時間。8月3日上映的《解密》由懸疑大拿陳思誠執導,根據麥家的同名小說改編,講述劉昊然飾演的數學天才容金珍破解密碼“紫密”的故事。“禿頭劉昊然”成為當前社交媒體熱點。

另一有力競爭者是徐崢自導自演,于8月9日上映的《逆行人生》。徐崢的內容把控力,加上喜劇元素、現實主義、外賣員題材,使得外界對其較為看好,其市場成績懸念主要取決于影片對時代情緒的洞察、對大眾共情的把握程度,可以對標此前《年會不能停!》對打工人的挖掘。

其他有份量的影片有7月26日上映、烏爾善執導的《異人之下》,追光動畫新作《白蛇:浮生》。進口片則有《神偷奶爸4》和漫威新片《死侍與金剛狼》。

大盤回溫逆襲,迫切需要20億+乃至30億+的頭部影片推高市場上限,點燃觀眾觀影熱情,提振觀影人次,同時也需要一批5億+的中腰部影片聯合“托底”。能否一雪六月的票房前恥,很快就能見分曉。