界面新聞記者 | 董子琪

界面新聞編輯 | 黃月

媚俗、抒情是理解作家米蘭·昆德拉的關鍵詞,可是,它們究竟代表著什么意義?收錄了昆德拉私人詞典的《不解之詞》日前引入中文版。在他逝世一周年之際,我們或許可以借助這部詞典,了解這些貫穿昆德拉創作的詞匯的意義。

昆德拉選入的八十九個詞匯包括粗俗、丑陋、媚俗與抒情。粗俗,是人的生存中不可或缺的一面,粗俗的區域位于人的下半身,粗俗就是讓靈魂屈辱地接受下半身和自然需求的統治。丑陋是一種美學判斷,也富有道德意味,無法被“可怕”和“不堪忍受”替代,因為丑陋在現代社會是無處不在并具有壓迫感的。

媚俗的意義更為復雜。昆德拉筆下的媚俗源自奧地利小說赫爾曼·布洛赫1950年發表的演講和書籍《關于Kitsch的幾點看法》。Kitsch一詞最初出自德語,最早多作形容詞出現,出現于19世紀下半葉。布洛赫認為,kitsch的興起和資本主義的生產方式有關,此時大規模生產取代了限于精英的貴族藝術。布洛赫擴大了kitsch的詞性,也發明了媚俗者的概念。布洛赫之后,昆德拉將這個詞從審美范圍擴大:媚俗可以用來評審人類生活的許多領域,諸如藝術、政治與情感等。

[法] 米蘭·昆德拉 著 董強 譯

上海譯文出版社2024

媚俗,是放棄清醒的認識,也拒絕面對人類的狀況。糟糕的是,媚俗讓悲慘變得容易接受。媚俗者需要在美化過的謊言之鏡中自我觀察,并帶有一種激動的滿足感對鏡自我認同。在資本主義民主社會中,為了讓各種觀念結盟,最好的辦法就是去取悅大多數人,“媚俗就是將已接收的觀念用美與激動的言語表達,贏得了對自身、對自認為且感受到的庸俗之物感動的淚水,”昆德拉寫道。

媚俗的體現包括生育,因為生育是對人類永生的媚俗式表達。在小說《告別圓舞曲》中,昆德拉通過角色之口,列出了不生育的種種理由,并稱生育昭示了對生命絕對認同的概念,“有孩子,顯示出對人的絕對認同。如果我有一個孩子,就仿佛我在說,我出生了,嘗到了人生的滋味,發現人生是美好的,值得重復。”這大概也能解釋昆德拉為何終生未育。

理解昆德拉所說的媚俗,需要對抒情有更深的認識。三十歲時昆德拉放棄了詩歌,轉而選擇散文。日后他回憶說,這不僅是一種文體的轉化,而是世界觀的轉型:他決心背叛抒情詩,對自己和他人的情感保持懷疑的態度。從此以后,重要的不再是運用自身的文學才能服務于某種事業,而是通過小說認清陳詞濫調和偽裝的真相。對于抒情,昆德拉如此解釋,抒情是一種沉醉,人總是為了更好地和這個世界攪合在一起而沉醉。

昆德拉將青春與抒情視為同構之物,這不僅意味著青年人更容易沖動、更受抒情吸引,也指向了抒情和青春存在于人類生活的各個方面:

“抒情年代,就是青春時代。抒情態度是每個人的可能性之一,是人類存在的根本范疇之一,這種態度有可能出現我們每個人的身上。它在我身上,也在你們身上。有可能,它在所有時代、所有體制中的每一個年輕人身上。”

抒情與青春的主題在他的第一部小說《玩笑》中就有體現。在這部發表于1968年的小說里,昆德拉勾勒出青年人的悲劇:他們被投入成人的世界,卻不知道發生了什么。

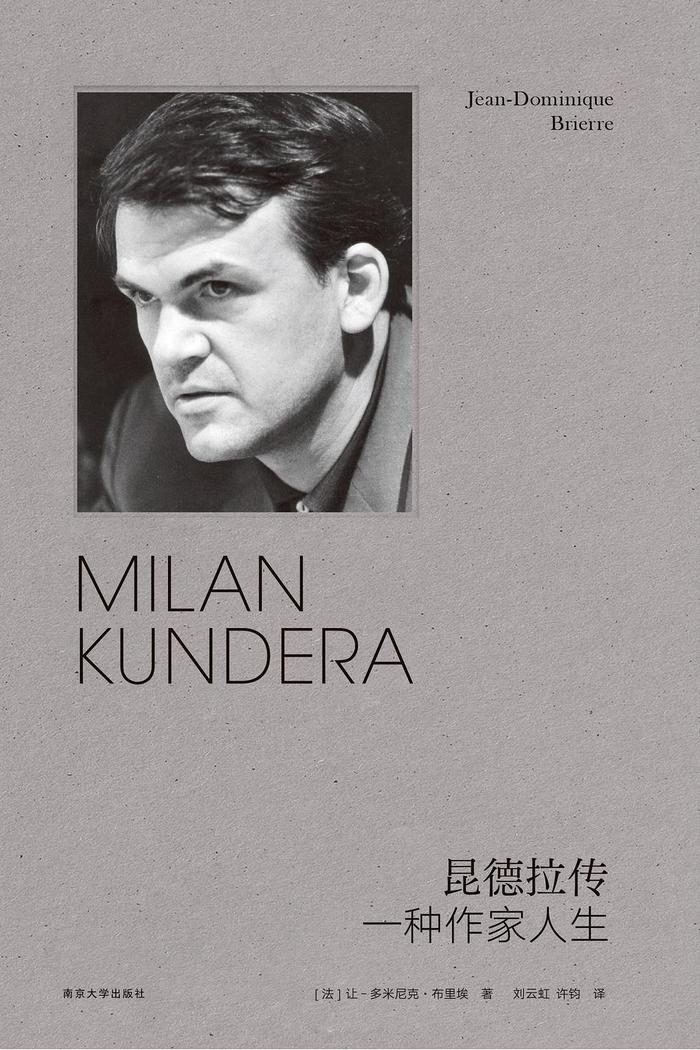

昆德拉反思“青春”在社會中至高無上的價值,以及青春抒情意味的愚蠢、自我陶醉及誤解重重,“愚蠢的抒情年代里,每個人在自己眼中都是一個巨大的謎,因而他無法關注自身至外地謎團,其他人只不過是些活動的鏡子,透過鏡中的影像,人們驚奇地發現自己的情感、自己的煩惱、自己的價值。”就像傳記《昆德拉傳:一種作家人生》所評述的,昆德拉在青春抒情的廢墟上建構自己的作品,用反諷摧毀青年時代的抒情幻想。

[法] 讓-多米尼克·布里埃 著 劉云虹 許鈞 譯

南京大學出版社2024年

反諷,是昆德拉開出的對抒情的解藥之一。1985年,昆德拉在一次訪問中講述,20世紀中歐小說家赫爾曼·布洛赫、羅伯特·穆齊爾對他的影響,在于對抒情幻想的懷疑和反諷,因其揭示了進步的幻想、希望的媚俗以及西方的衰落。小說本質上就是諷刺的藝術,小說的真理是隱藏起來的、不說出來的,與人們總是尋找的善惡分明的簡單化形象完全對立。

小說展現了人類事物根本的模糊性,而重要人物總是模糊的——艾瑪·包法利讓人難以容忍,還是令人感動?維特敏感高貴或是自以為是、多愁善感?出于同樣的理由,昆德拉反對將作品簡化為思想的做法,“我對這個被鋪天蓋地的思想掩蓋而對作品本身漠然的時代感到絕望……對一部小說的意識形態化的閱讀,與對顯示本身的意識形態化的簡化一樣,都是簡單化、低俗化、扁平化。”強調藝術的特殊性,并不是要從現實中逃逸,而是與那些將人與藝術“殘疾化”的簡化力量進行對抗。

除了藝術的“殘疾化”,昆德拉還洞穿了現代生活的“制服化”。所謂“制服化”,就是人們需要具有統一的形式才有現實的感覺。他指出,最先對這個現實有所警覺的是作家卡夫卡。土地測量員K尋找的不是博愛或人文主義,而是對于統一的形式的需求。仿佛缺少職員的制服,K就不能確認跟現實的接觸。這個情況在今日更加常見了:

“昨天,人們還能在多元形式中,在對制服的逃避之中,看到一種理想、一個機會、一種勝利,明天,失去制服將代表一種絕對的不幸,一種被擯棄于人類之外的處境。”

昆德拉寫道,卡夫卡之后,依靠計量和規劃生活的制度化進程大大前進了。更加糟糕的是,當它變得普遍、日常、無所不在時,人們就再也無法識別它了:人們陶醉于形式統一化的生活中,再也看不到自己的制服。