界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

《不解之詞》

上海譯文出版社 2024-06

《不解之詞》收錄了昆德拉的兩篇作品。《八十九個詞》發表于1985年,昆德拉用自己喜愛的詞匯編寫了一部私人詞典,從中讀者可以看出一位作家面臨的雙重磨難:流亡和翻譯的背叛。《布拉格,消失的詩》發表于1980年,昆德拉講述了中歐文化的光輝、成就以及捷克文化的境遇,這一文化滋養了他的創作,造就了他作品的獨特個性。 而如今,它就像一張燃燒的紙張,紙張記錄的詩篇即將消失。

2023年7月,米蘭·昆德拉離開了我們。他的作品在中國譯介超過三十年,1986年,翻譯家景凱旋偶然間得到了英文版的《為了告別的聚會》,并開始著手翻譯此書。與此同時正在翻譯昆德拉另一部作品的,還有作家韓少功。1987年,由景凱旋翻譯的《為了告別的聚會》和韓少功翻譯的《生命中不能承受之輕》由作家出版社以“內部參考”的名義出版。昆德拉一直以來被認為是諾貝爾文學獎熱門候選人,但生前始終并未獲獎。這兩篇短文的出版讓昆德拉以更加完整和生動的面貌重新出現在我們面前,得以再度感受他那帶有毀滅性的諷刺,以及他用文字做出的微妙判斷。

《走仔》

上海文藝出版社 2024-05

“下午五點四十,南中國的太陽還沒有疲態,明晃晃的,陽光在寫字樓的玻璃墻之間互相照射。從城中心,坐上羊城地鐵二號線,一路經過東曉南、南洲、南浦,才能抵達廣州南站。這個月,吳文霞已經是第二次來南站——這次她不得不回家了。她的家,就在幾百公里外的一個小城。”

“走仔”在潮汕方言中是女兒的意思,這本《走仔》是青年作家黃守曇的小說集,收錄了十個南方故事,以潮汕、香港地區、澳門等為地景,講述了年輕學生、女性勞工、瘋女人等角色的故事,展開了一幅“我家的男人整體更像外人”的南方女性生活史。在他筆下,出走的男性都是異世界懸浮的符號,從死亡或消失中為女性力量騰出舞臺,女人們則在新舊文化、瘋狂與理性的交替中探索自我秩序。

黃守曇1994年生于廣東汕頭,復旦大學創意寫作專業碩士,現于廣州某高校從事創意寫作教學。

《我們好好聊聊》

新星出版社 2024-6

世界在越變越好嗎?《我們好好聊聊》以孩子的好奇發問和父母的回答開篇。“我是誰?事情為什么會變成這樣?我們又能做些什么?”是孩子掛在嘴邊的問題,問到大人啞口無言。對話另一頭的大人也在不斷的解釋中,厘清了當下這個不斷割裂的世界。“有時,當你嘗試跟別人解釋一些重要的事情時,才知道自己也是一頭霧水。”

《我們好好聊聊》的作者米拉·雅各布是“9·11”親歷者,見證了一個時代的落幕與另一時代的開啟。在書中,她通過描畫一個印度-猶太裔的美國家庭,將難解的問題化成日常對話,深入探討了有關交叉性、身份認同、婚姻、家庭的議題。

《知識過載:過剩時代的閱讀與出版》

南京大學出版社 2024-5

這是一個密集出版的時代,人們似乎對寫書比對讀書更感興趣(最近的一項調查顯示,有81%的美國人認為自己應該寫書)。盡管對這種狀況感到沮喪,但墨西哥思想家、作者扎伊德稱,出版行業的一個優勢是多樣性,和報紙、電影或電視不同,圖書產業允許小規模運作的存在。在出版業中,一本只吸引數千讀者的書很可能會被出版,但電影或者電視則不太可能。

扎伊德寫道:“人類每三十秒鐘出版一本書。”普通讀者如何才能跟上最新發行的圖書?的確,就連寫新書推薦的我們,都難以看完所有的書。但沒有關系,扎伊德還說了:“真正有文化修養的人即便擁有上千本未讀圖書,仍能泰然自若,保有對更多書籍的渴望。”

《三國前夜:士大夫政治與東漢皇權的崩解》

文景·上海人民出版社 2024-6

“先帝在時,每與臣論此事,未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也,”諸葛亮在《出師表》中的這段話,刻畫了歷史上東漢桓、靈二帝統治時期產生的問題,真實的歷史是這樣嗎?

《三國前夜》是青年文史作家張向榮的歷史新書,接續《祥瑞:王莽和他的時代》,本書主要講述被新朝洗禮過的“第二漢朝”是什么樣子。他重點關注東漢后期桓、靈二帝近五十年的執政生涯,嘗試以群像方式書寫呈現這一時期士大夫、宦官、宗室以及群雄之外普通人的觀念乃至時代風貌,輔以圖表梳理人物關系,進而追問:東漢的皇權雖然崩解了,但“秦制—儒教”這一結構并未隨之覆滅,它又如何寄托在新興的儒家士大夫身上,得以在后世不斷重建?

《2024歐洲杯解密》

成都時代出版社 2024-5

15.2億歐元的英格蘭隊,39歲的C羅,全球身價最貴的姆巴佩,慕尼黑的啤酒,科隆的大教堂……四年一次的歐洲杯在今夏到來,這一次,也是德國繼1988年后第二次承辦歐洲杯。本屆歐洲杯小組賽的最大看點是“死亡之組”:B組由衛冕冠軍意大利隊、三屆歐洲杯冠軍西班牙隊以及近兩屆世界杯分別贏得亞軍和季軍的克羅地亞隊組成。

《2024歐洲杯解密》是一本觀賽指南,由多位媒體人共同撰寫,介紹了2024歐洲杯的精彩看點和值得關注的球星。此外,還有本屆杯賽的場地介紹、裁判介紹、賽制介紹和24支球隊實力介紹等。除了啤酒,你可以試試配上這本書觀看歐洲杯。

《臉龐,鋒芒:與25位先鋒女性對談》

野spring·廣西師范大學出版社 2024-5

阿布拉莫維奇、小野洋子、川久保玲、阿涅斯·瓦爾達……她們是行動者,也是藝術家。她們用挑釁、破壞與反叛的話語,沖破阻止女性表達的石墻——“女性會在最憤怒的時候感覺自己最強大。”(安杰莉卡·休斯頓,演員)“女性藝術家在創作中使用自己的身體是現代藝術萌發的主要因素之一。”(奇奇·史密斯,雕塑家)“女性是生活的藝術家。”(黛安·馮·弗斯滕伯格,時尚設計師)

阿布拉莫維奇工作室的藝術總監馬林向25位先鋒女性提出了同一個問題:能否為您創作肖像?為了更透徹地了解她們,他開展了一系列訪談,以理解她們畢生的創作,并收錄在本書中。他探討了每位藝術家的創作實踐,以及她們對權力、名人、性別和藝術的看法,從激進的女性主義者到概念主義者,從雕塑家到裝置和行為藝術家。

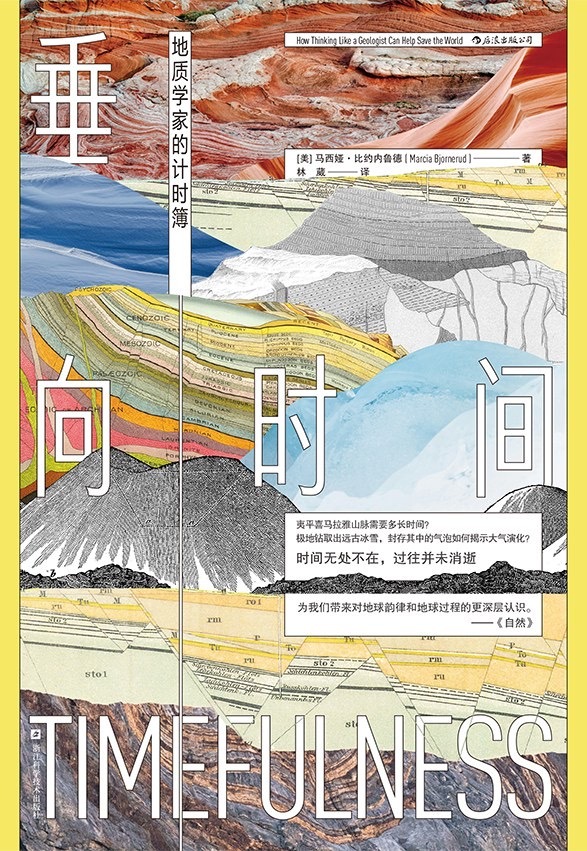

《垂向時間:地質學家的計時簿》

后浪·浙江科學技術出版社 2024-7

地質學指出了一條折中之道,介于人類對自身重要性的自戀式驕傲,與人類對自身的渺小所萌生的存在主義絕望之間。——馬西婭·比約內魯德

夷平喜馬拉雅山脈需要多長時間?極地鉆取出遠古冰雪,封存其中的氣泡如何揭示大氣演化?我們是否對地球歷史中恢弘篇章的持續時間、過去環境不穩定期之間的變化速率,以及地下水系統等自然資本的固有時間尺度知之甚少?

就像顯微鏡和望遠鏡擴展了人類的視野,地質學也是一種鏡頭,讓我們能夠以一種超越人類經驗限制的方式見證時間。《垂向時間:地質學家的計時簿》的作者馬西婭?比約內魯德是勞倫斯大學的地球科學和環境學教授。她是一名構造地質學家,重點研究地震物理和造山運動。在本書中,她講述地球演化史與人類對地球認知的發展史的同時,也帶我們用地質學的思考方式來認識地球、海洋和大氣的時間韻律,在此基礎上理解人類與地球歷史的深層根源和密切關系,進而更明智地面對氣候變化和環境問題。